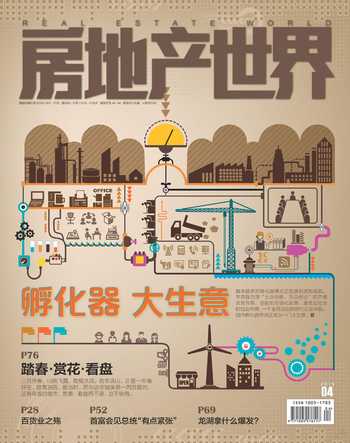

孵化器的春天來了

2015-05-30 18:23:47曾慧娟

房地產世界 2015年4期

曾慧娟

晚上十點,我仍坐在桃園書館碼字。

兩層的書館里,樓下有一撥人在聊創業計劃,樓上我的旁邊坐著兩個人在商量修改創業計劃書。在這個小小的書館里,不是我這個星期在這里碼字以來,第一次看見聊創業的人。因為這次要采訪了解孵化器選題的緣故,走過了中關村創業大街,實地去了兩個孵化器現場,深深地感覺,這一股創業熱潮實在是太強了。

在這撥創業者中,毛大慶算是動靜最大的。47歲算高齡創業,身份一變成為了一個“創客”,要創建一個中國版Wework,涉足創業辦公社區,打造年輕人創業孵化器。按照項目計劃,將在北京收購、改造舊有廠房、公建等,為青年創業者提供低廉、有品質保證的硬件、軟件條件。

孵化器在國內,類似物業的探索甚為艱辛。多地現有的孵化器概念,更多是以提高物業租金為核心的營銷噱頭。如何破除模式困局,真正幫助創業者實現價值,是市場對于這次毛大慶團隊試水Wework的疑問。

創業者的市場很大,中關村創業大街上的車庫、3W咖啡……現在仍然火得一塌糊涂。而在創業咖啡館出現之前,創業者們找不到交流的場所。如今創業辦公社區模式的賺錢能力明顯高于創業咖啡館,前者是租賃收入,后者是咖啡收入,收入構成完全不同。

從我這段時間的調查來看,這兩年北京創業公司的增長規模是爆發式的,雖然有一部分集中在海淀區,但大部分仍散落在城市各個地方,只要房租成本夠低,創業者們就涌過去。創業的人對未來充滿希望,做孵化器的企業也充滿了歡樂。采訪的孵化器企業都表達了要擴張的計劃,無論北京或者外地。一是市場有創業需求,二是政府也在大力支持創業。

正在碼字的我,也在冥思苦想創業好點子,也想跟上大眾創業的步子。