周至縣耕地后備資源評價研究

劉錦 李芹芳

摘 要:該文綜合生態、自然、區位等多方面因素,將限制性因子法與多因素綜合評價法相結合,對周至縣耕地后備資源適宜性進行評價與分級,結果表明:周至縣宜耕后備資源主要分布在縣域東北部的渭河平原,共830.46公頃,占耕地后備資源總面積的23.39%,宜耕比例較小且大多為中低度適宜。在目前經濟技術條件下,周至縣宜耕后備資源難以滿足耕地占補平衡要求,周至縣未來發展應逐步改變土地利用模式,形成內涵挖潛為主,外延發展為輔的發展理念。

關鍵詞:耕地后備資源 適宜性評價 占補平衡 周至縣

中圖分類號:P27 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)09(c)-0083-03

在我國經濟發展新常態下,新型城鎮化與工業化道路仍然不可避免地需要以占用耕地為前提,為確保糧食安全,《中華人民共和國土地管理法》提出“耕地總量動態平衡”和建設占用耕地“占一補一”政策,自此耕地后備資源開發成為補充耕地的重要途徑[1]。耕地后備資源是指在當前經濟技術條件下,能夠通過開發、復墾措施改變成為耕地的未利用地和毀損廢棄地,包括可開墾土地和可復墾土地兩類[1-2]。目前國內耕地后備資源研究主要集中在適宜性評價方法探討[3]、評價指標體系構建[4]、潛力評價[5]和開發利用對策分析[6]等方面,且大多基于土地的自然屬性。隨著生態環境不斷被重視,生態保護成為耕地后備資源開發利用的一個重要影響因素,此方面研究逐漸深入[1,4,7]。但以縣域為單元,且與耕地占補平衡相掛鉤的綜合評價研究相對欠缺。

周至縣地處渭河平原中部、秦嶺北麓,作為國家級生態示范區,其耕地后備資源的開發利用有著較為復雜的特殊性,該文綜合生態、自然、區位等多因素對周至縣耕地后備資源進行評價分析,以期為周至縣土地整治工作提供科學、客觀的參考,為國土部門合理安排占補平衡項目提供依據。

1 研究區概況

周至縣位于陜西省關中西南部,西安市轄縣。地處東經107°33'~108°31',北緯33°42'~34°14'之間,地勢南高北低,境內地貌類型多樣,由西南到東北可分為高山、中山、低山、山前洪積扇、黃土臺塬、渭河階地、河漫灘。全縣土地總面積2 945 km2,占全市土地面積的29.14%。下轄二曲鎮、啞柏鎮等22個鎮。

周至縣耕地后備資源3 550.87公頃,占縣域面積的1.21%,其中其他草地1 809.16公頃,內陸灘涂1 424.58公頃,裸地93.89公頃,廢棄采礦用地223.24公頃,分別占耕地后備資源的50.95%、 40.12%、2.64%和6.29%。

2 數據來源與評價思路

2.1 數據來源與處理

基礎數據來源于2012年度周至縣土地利用變更調查數據庫;土壤數據來源于第二次全國土壤普查成果以及周至縣環保局、農業局有關土壤情況說明;地形坡度數據來源于http://www.gscloud.cn/(地理空間數據云)下載的DEM影像;生態安全區范圍界定依據周至縣國土資源局《周至縣土地利用總體規劃(2006—2020年)》數據庫、周至縣地質災害分布圖以及周至縣林業局《周至縣林地保護利用規劃(2010—2020年)》數據庫;氣候數據采用耕地后備資源調查評價國家統一下發數據;其他數據來源于2012年周至縣土地利用變更調查數據庫、遙感影像,結合調查訪問以及周至縣交通、水利等相關建設規劃資料。以ArcGIS軟件為平臺,通過空間坐標配準、矢量化、格式轉換、空間分析等方法,獲取各評價指標的屬性信息,并分別建立評價指標層。

2.2 評價思路

該文綜合生態、自然、區位等因素構建評價指標體系,同時考慮到土地利用總體規劃確定的允許建設區范圍內的土地不宜被開墾為耕地,因為開墾后又會被建設占用,是資源的嚴重浪費,該文將允許建設區對耕地后備資源開發利用的限制納入生態條件指標內,采用限制性因子與多因素綜合評價法相結合的評價方法,建立評價模型,計算評價單元的宜耕性綜合分值,根據分值將其分為高度適宜、中度適宜、低度適宜和不適宜。

3 耕地后備資源評價

3.1 指標選取

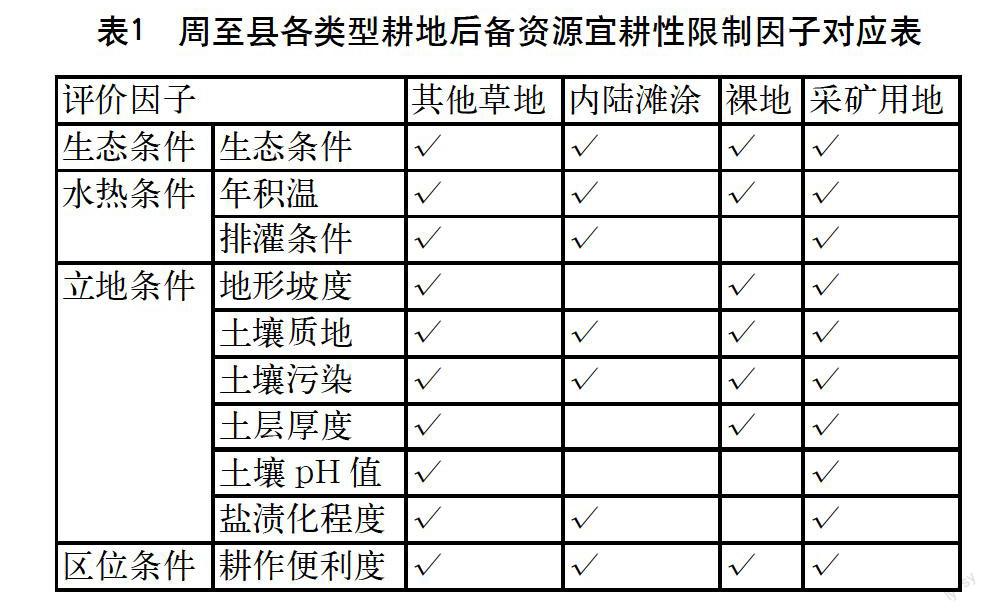

不同類型耕地后備資源的宜耕性限制因子有所不同,周至縣耕地后備資源包括其他草地、內陸灘涂、裸地和采礦用地4類,參照《耕地后備資源調查評價技術規定》[8]等相關資料,結合周至縣實際情況,確定此次評價指標包括生態條件、水熱條件、立地條件和區位條件4個方面,共涉及10個評價因子。各類型耕地后備資源對應的限制因子見表1。

3.2 因子量化與權重確定

根據獲取到的評價指標數據,在《全國耕地后備資源調查評價技術方案》[9]基礎上,綜合前人研究,對評價因子進行分級與分值量化處理,并采用特爾菲法確定各評價因子權重(表2)。

3.3 評價模型

通過指數加權模型計算每個評價單元的宜耕性綜合分值,公式如下所示。

(1)

式中,Ri為第i 個評價單元的宜耕性綜合分值;n 為評價因子總數;Fij 為第i 個評價單元第j 個評價因子的量化分值;Wj 為第j 個評價因子的權重。

對每個評價單元各參評因子賦值后,根據公式(1)計算其宜耕性綜合分值,若某評價單元有一個因子值為0,則其綜合分值為0,因為此評價因子限制了其宜耕性。對各評價單元宜耕性綜合分值進行統計分析,綜合分值為0的評價單元判定為不適宜,其余綜合分值非0的評價單元按照分數由高到低,采用自然斷點法將其劃分為高度適宜、中度適宜和低度適宜。

4 結果與分析

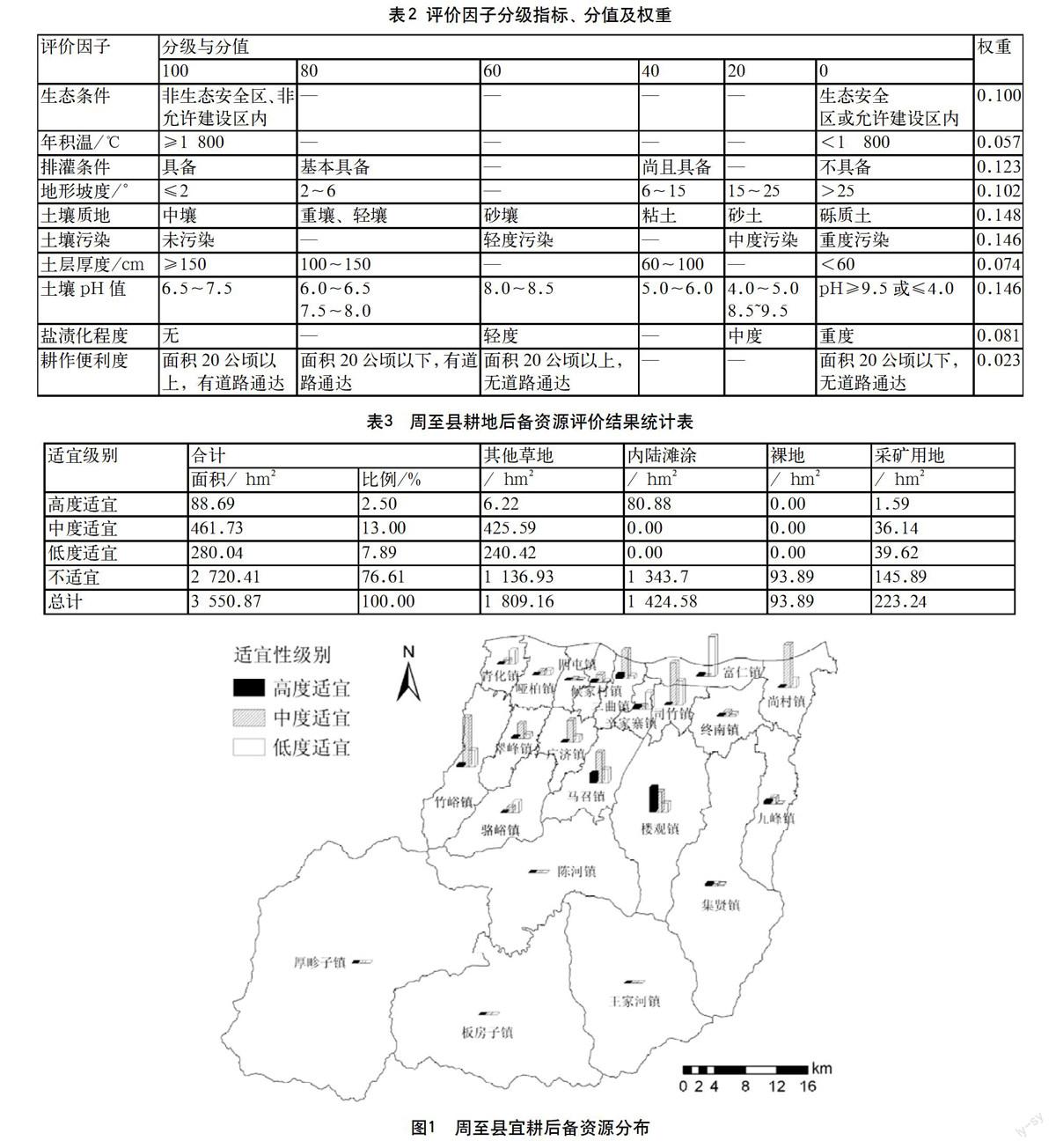

根據評價結果分值將周至縣耕地后備資源劃分為4個適宜性級別區間:高度適宜(>94.58)、中度適宜(88.98~94.58)、低度適宜(0~88.98)和不適宜(0)。周至縣耕地后備資源評價結果統計見表3。由表3可知,周至縣宜耕后備資源(包括高度適宜、中度適宜和低度適宜)面積830.46公頃,占耕地后備資源總面積的23.39%,為現有耕地面積的1.77%。

從空間分布上看,周至縣宜耕后備資源主要分布在縣域東北部地形較平坦、土壤條件較好的渭河階地、黃土臺塬和洪積扇區域,其中高度適宜的耕地后備資源主要分布在樓觀鎮、馬召鎮等鎮,面積88.69公頃,沿渭河、黑河及其支流兩岸以內陸灘涂為主,該區域地勢平坦、土層深厚、土壤質地好、耕作便利,非常適宜開發為耕地;中度適宜的耕地后備資源主要分布在竹峪鎮、尚村鎮等鎮,面積461.73公頃,多為植被自然生長的荒草地,該區域地形稍有起伏,土壤條件基本能夠滿足農作物生長;低度適宜的耕地后備資源主要分布在富仁鎮、司竹鎮等鎮,面積280.04公頃,為其他草地和廢棄采礦用地,該區域坡度變化較大,土層不夠深厚且土壤偏堿性,勉強適宜耕種。不適宜開發的耕地后備資源主要分布在縣域西南部的秦嶺山區,該區域主要受生態條件限制,面積2 720.41公頃,占耕地后備資源總面積的76.61%。周至縣宜耕后備資源分布情況如圖1。

從耕地占補平衡角度來看,將周至縣土地利用總體規劃數據庫中的建設用地管制區與2012年土地利用變更數據相疊加,分析得到周至縣2013—2020年新增建設擬占用耕地面積為787.33公頃(不包括線性工程建設占用),假設新增耕地系數為1,即周至縣宜耕后備資源830.46公頃可全部開墾為耕地,周至縣可補充耕地數量僅比建設占用耕地多43.13公頃,但宜耕后備資源不可能全部被開發,且開發新增耕地系數不可能達到1,因此,周至縣可補充耕地數量實際上難以達到耕地占補平衡需求。

5 結語

周至縣耕地后備資源評價結果表明,周至縣宜耕后備資源面積830.46公頃,占后備資源總面積的23.39%,其中10.68%為高度適宜,55.60%為中度適宜,33.72%為低度適宜,宜耕比例較小且大多為中低度適宜,若要保證開墾后的耕地質量還需加大資金投入以改善耕作條件;75%以上后備資源不宜耕,主要是生態因素的限制,周至縣地處秦嶺北麓,西南部與秦嶺相接,耕地后備資源大部分位于生態保護區內,不宜開發。

如果周至縣宜耕后備資源全部被開發且新增耕地系數為1的話,才能基本滿足周至縣耕地占補平衡的數量要求,但實際上很難達到,更何況耕地占補平衡要求的是數量、質量雙重平衡。因此,周至縣未來發展應逐步改變土地利用模式,實現從外延式向內涵式轉變,充分挖掘內部潛力,減少建設占用耕地,充分保護耕地資源。

參考文獻

[1] 張鳳榮,郭力娜,關小克,等.生態安全觀下耕地后備資源評價指標體系探討[J].中國土地科學,2009,23(9):4-8.

[2] 宋曉麗,谷秀蘭,吳繼恒. 新型城鎮化下耕地后備資源評價—以瓊海為例[J].山西農業大學學報:自然科學版,2015,35(5):535-539.

[3] 張甘霖,吳運金,趙玉國.基于SOTER的中國耕地后備資源自然質量適宜性評價[J].農業工程學報,2010,26(4):1-8.

[4] 關小克,張鳳榮,李樂,等.北京市耕地后備資源開發適宜性評價[J].農業工程學報,2010,26(12):304-309.

[5] 林和明,張頌念,胡月明,等.珠江三角洲耕地后備資源開發潛力評價[J].廣東農業科學,2013(11):232-236.

[6] 陳超,曹磊.中部五省低丘緩坡區耕地后備資源開發利用對策分析[J].中國農業資源與區劃,2013,34(2):37-42.

[7] 類淑霞,郝晉珉,王麗敏. 生態脆弱區宜耕未利用土地開發適宜性評價—以山西省大同市為例[J].中國生態農業學報,2011,19(6):1417-1423.

[8] 國土資源部.耕地后備資源調查評價技術規定[Z].2014.

[9] 國土資源部.全國耕地后備資源調查評價技術方案[Z].2014.