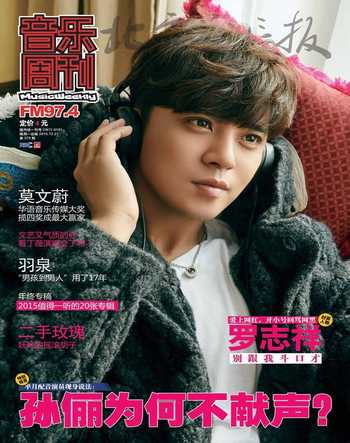

《雄雞唱曉》DJ惠凡:從運動菜鳥到健身達人

本期我們約訪的主持人是北京體育廣播《雄雞唱曉》的女主播惠凡。初聽惠凡的聲音還真是在老爸每天一早準點收聽的《雄雞唱曉》節目中,在我印象中,惠凡是一地道的北京丫頭,跟梁言梁叔兒整天早上逗貧,是每天爬起床后不得不撿的樂兒。

采訪時才知道,惠凡其實是山西太原人,做了《雄雞唱曉》后,才開始學的北京話——按她的話說就是接受了節目對“北京大爺和北京小妞兒”的角色配置。話說這“小妞兒”可不簡單,雖說已是播音主持科班畢業,但對于北京話的學習還是非常之認真的,比如她向梁叔借了一本《北京土語詞典》(現已絕版,估計只有梁叔這樣的人物有),每天看,遇到不會的北京土話就查,就記。如此這般,惠凡煉就了一身“你聽她說話肯定拍大腿說她祖上三代一定都是老北京”的絕活兒。很多北京土話,她比胡同長大的北京孩子說得還溜兒,比如“晚么晌兒了”,您知道什么意思么?

惠凡苦練北京話,一個是為了不在北京聽眾的耳朵里露怯,另一個是為了適應《雄雞唱曉》越來越濃重的京腔京韻的節目特色。做節目4年,無論是做記者還是做主持,惠凡都收獲多多,除了學會地道的北京話,我們來一起探探還有什么?

1.起早兒

起早兒算什么收獲啊?起早兒難受死了好么?其實,電臺早間節目主持人的辛苦程度真的超乎你想象,他們不僅晚上不能有太多活動(一般朋友們的吃飯聚會統統安排在晚上啊,可這些家伙卻要保證11點前睡眠),而且早上起來必須迅速調整狀態,滿雞血復活!

惠凡也不例外。

惠凡晚10點到早6點的作息:睡之前10點左右,瀏覽當天整個體壇發生的事,消化一些比較精彩的評論,為第二天的節目做準備;第二天5點半從床上爬起來,打車來電臺,路上更新信息再做總結。

即便如此,惠凡對早起還是充滿了感恩:“早間節目雖然會有起床的困難,尤其是冬天的時候,但它也會給你很多其他的好處,比如這一整個白天的時間你都可以自由支配,有一種活的比別人久特別值的感覺,哈哈。”如果你還在感嘆“時間都去哪兒了”,何不像惠凡一樣做只早起的鳥,準保有食吃!

2.雄雞之家

這個家自然不是傳統意義上的家,而是《雄雞唱曉》這個大家庭。

今年《雄雞唱曉》一直是體育廣播收聽率最高的,這不僅要歸功于節目確定下來的京味兒風格越來越凸顯,還要歸功于這個“家”的氛圍。京腔京韻,不僅北京的大爺大媽聽起來很親切很舒服,就連很多海外的留學生都是忠實fans,一大早不是CNN而是《雄雞唱曉》,這勁頭兒和過年愛看春晚是一樣的,就是要從鄉音追憶故土。

在惠凡眼中,《雄雞唱曉》這個節目,無論是梁叔還是聽眾朋友們,也早已是她的“家里人兒”,大家一起陪伴著,聊著天,就一起過了這么多年。“我的家不在北京,特別感恩的是聽眾聚合起來給了我一個異鄉的家的感覺,讓我覺得特別溫暖、滿足。”惠凡說。

3.培養體育感

不同于很多體育大學畢業的體育廣播的記者主持人,惠凡在主持《雄雞唱曉》前真可算是個體育后進生——“大學時跑800米都困難”“完全沒有運動天賦”,她這樣評價自己。

惠凡這個運動菜鳥被梁言這個資深體育人撿到是幸運的,然而還有更幸運的——為了培養梁叔兒一直強調的“體育感”,惠凡真正走上了成為“練家子”的道路。話說何謂“體育感”?體育感是其他書面知識不能替代的,也可以說是一種“體育參與感”。說玄乎點,就是主持人在話筒前大聊各種賽事時聽眾能感覺到的ta的隔空氣場!那么,如何培養體育感呢?再沒有比從事一項體育運動更能增加體育感的。

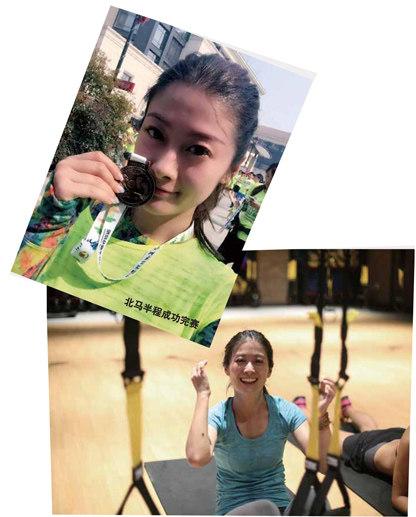

惠凡當時選擇了參加馬拉松比賽。很多報名參加馬拉松的跑友都是形成了每天跑步的習慣,一點點地增加距離,慢慢積蓄力量再跑半程或全程馬拉松。而惠凡則不太一樣,她一上來并沒有跑步,而是從核心開始做訓練準備,她說:“其實練核心是一種很科學的運動態度。當核心力量增長后,你才能有一個很好的身體素質去應對各項運動。”惠凡坦言,自己之所以這樣小心翼翼,是因為意識到自己天賦不足。她生怕因為一個細微的環節做不好,前面的努力前功盡棄,所以一直不敢放松。到最后,跑步的時候,她每一次的呼吸都調整得很精確——狀態好的時候是三步一呼一吸,用鼻子吸氣,用嘴呼氣,到最后累的時候變為兩步一呼一吸,再累的時候就基本用嘴吸氣和呼氣了。

惠凡:完賽的興奮感遠遠大于疲憊

訓練的過程中的那種疲勞,因為加量,你會覺得很難去堅持,這是對任何人都一樣的,即便是那些非常有天賦的人。所以當時我就是堅持給自己一個挑戰,去完成一個別人看來我沒法完成的事兒。多虧當時特別規律和科學的的訓練,我逐漸適應了那種咬著牙累的節奏。

我跑步有個習慣,特別不喜歡跑圈,跑圈對于我來說是一個特別枯燥壓力大的事,我沒有辦法堅持。我最喜歡前面一片坦途,迷路了不知去向也沒關系,那種不知道終點在哪兒的感覺,會讓人很放松。

在前期訓練時,我最多跑過18公里,所以在比賽時,到了18公里就到了疲勞的高峰(其實最好的情況是,預計要跑半程,之前訓練的時候最好跑個25公里,這樣打出1公里的富余對身體和心理都是一個安全保障)。我覺得核心力量的訓練給我特別大的自信和特別強的能力提升,特別是在后程的時候,步形、呼吸的節奏已經有點亂了,但核心還能夠給我源源不斷的動力。

最后的4公里,雖然已經很疲憊了,但馬拉松的魅力就在于此吧,兩邊的觀眾都特別熱情,會喊“美女加油啊!”“馬上就到終點啦!”有這樣一個氛圍,你就停不下來。

跑完22公里后,我亢奮到不行,和同跑的同事在終點各種自拍,亢奮到不行。你知道,那種完賽的興奮感遠遠大于身體的疲憊,我整個人都歡脫到不行!

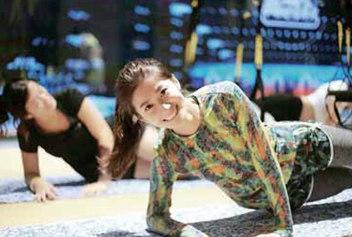

4,成為健身達人

如果馬拉松讓惠凡找到了體育感,那日后的健身就繼續增強了這種感覺。馬拉松讓惠凡嘗到了核心訓練的甜頭,于是待在健身房每周三次的訓練自然成了她日常生活中的一部分(惠凡的健身已經不是針對某一項運動了,而是塑形)——壺鈴、彈力繩、杠鈴、啞鈴通通上得。

健身可以幫我們達到力量的增進和平衡。運動改變人的不僅僅是體格和體能,還有內心的認定和歸屬——在運動中你可以靜靜地聆聽自己的心跳,控制呼吸,抓住那個曾經未知又逐步覺醒的自己。現在,惠凡很享受自己可以掌控肌肉變化的感覺(實際上惠凡妹子很嬌小,完全不是大塊頭肌肉女)。“我開始健身了后整個人的變化很大,這個變化是從體態到精神上的。我覺得對于女生來說,健身真的太重要了,它可以給你整個體態的改善,人都會隨之光彩起來,這是你用任何護膚保養品都改變不了的。我在運動當中是綻放的。”惠凡說。

惠凡認為,健身帶給人的回饋特別實惠,你做出一分它就會回報你一分,只要有科學的健身方法,就不怕沒有成效,所有的努力都不是白費。更讓惠凡開心的是,身邊很多的朋友受她影響也開始健身了,這里面就包括梁言老師。在惠凡的帶動下,梁言老師從以前的沒事去健身房伸伸胳膊腿兒到現在更加有規劃地進行訓練。

談到健身,惠凡一直把教練掛在嘴邊。于是請教練也是健身不得不說的一個環節。很多人認為沒有必要花錢請教練,就那么幾項自己看著練不就完了。而惠凡認為請教練還是非常有必要的,一個好的教練可以幫助你更快地了解自己的身體,會幫助你建立一個最適合你的運動計劃,很多小器械你可能自己不會用,那么在教練的指導下,就會用起來,這樣更有效地幫助你建立一些肌肉的連接(很多人因為核心力量沒有,所以上肢和下肢是斷層的,這直接體現在做很多全身動作的時候,你根本不知道哪里發力)。所以請教練很多時候還是會幫愛健身的朋友少走一些彎路。

不過,惠凡也告訴我,選教練可要擦亮眼睛,在“小熊快跑”這樣的健身O2O平臺發展下,健身房正雨后春筍般冒出來,所以朋友們去正規的機構或者經靠譜的朋友推薦才是不錯的選擇。

5,擁有最佳拍檔

惠凡和梁叔兒是最佳拍檔一點都不假,這不僅源于他們在健身這件事上屬于“一幫一結對子”,彼此互相促進互相成長,而且還源于他們在節目中的默契度。

在工作上,惠凡和梁叔兒的默契全靠時間上的磨合。《雄雞唱曉》上節目的稿子就是一條條編輯好的硬消息,主持人拿著它上節目,需要自由發揮評論部分以及那些讓您發笑的梗。在這個發揮上,主持人是沒有劇本的,畢竟他們不是相聲演員,沒有什么包袱是提前預備好的,也不會演,演出來更不自然,所以您聽見的那些碰撞出的一些小火花都是隨機的。每次在節目后,惠凡和梁叔兒都會回放錄音,把那些稍縱即逝的小火花記錄保留下來,分析一下,也定期做個回顧。

和梁言(左)搭檔主持《體育新世界——雄雞唱曉》

鏈接:惠凡的工作小感悟

第一年進臺,做記者的同時又接了《雄雞唱曉》這檔節目,那年我的成長是比較大的。記者在一線跑的時候,其實是像海綿一樣快速地吸收一些專業知識,跟運動員的交流也會讓你更切身地感受到運動的狀態和魅力。

記得是2011年10月,我作為記者經歷了進臺以來第一場比較大的賽事——環北京自行車賽。當時,職業自行車賽對于中國人來說是個挺新鮮的事,我當時采訪觀眾,發現他們其實對于自行車選手和自行車觀賽禮儀一點都不了解,就是懷著一股熱情給選手們加油。當時冠軍是個德國車手叫Tony,到最后就是大家都在瘋狂地喊“Tony”,我覺得這就是體育的感染力吧。自行車環法賽上,這些很有名的選手會把他們的水壺扔在賽道上,然后fans就會撿這個水壺留作紀念。當時我們的觀眾是不懂這些的,但他們也去撿了。其實這也是一種體育文化的傳播吧。

體育記者其實是一個很鮮活的角色,體壇很多大事都身臨其中,感受著運動員的喜怒哀樂,跟他們可以說一起成長。現在不做記者了,自然有點遺憾——不能天天跟隊,有時意味著你要刻意去維護很多關系。所以我們這些對專業要求還比較高的主持人,就需要花更多的時間去看更多評論、聽更多專家的分析,然后融匯它們,以彌補不在一線的不足。

——評《休閑體育》