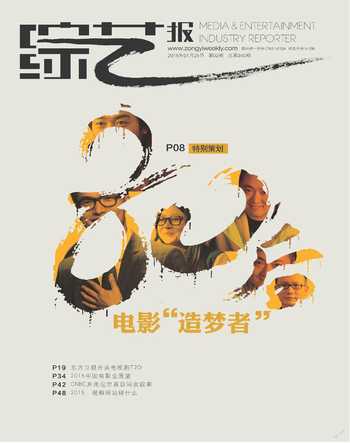

年輕的“老導演”陳正道

喻若然

元旦后上映的奇幻喜劇《重返20歲》,上映首周拿下1.27億元的好成績,它在點映期間已經獲得了不錯的口碑。本片還有個韓國版“雙胞胎”《奇怪的她》,其導演黃東赫已年屆不惑。他看了中國版之后說:“這位中國導演拍得比我更時尚,更年輕。”沒錯,《重返20歲》的導演陳正道乃80后生人,今年只有33歲。

早出道,早上道

他覺得《重返20歲》比《催眠大師》更流暢更精致,不過他也說:“也許票房的進步比我實際的進步更大。”

“2014年是我從影十周年耶。”陳正道說話時帶著臺灣腔,笑起來,小眼睛在胖乎乎的圓臉上擠成一條線。大學四年級拍攝長片處女作、驚悚片《宅變》,25歲拍出臺灣青春電影代表作之一《盛夏光年》;33歲,《重返20歲》沖進內地賀歲檔。陳正道的導演資歷,比現在很多四十出頭的“青年影人”都要老。“華語電影世界里,我估計是絕無僅有的個案吧。”

陳正道的祖輩從內地遷往臺灣,他從小家境優渥,個性獨立,中學便開始學習繪畫,拍攝短片。1999年,臺灣剛剛開始學習美國,考大學要通過申請,文化課成績只是參考依據。正在念高三的陳正道剛好趕上第一批“實驗”。這批學生都沒有太大的高考壓力,陳正道甚至有時間拍短片,還得了獎。最后他連學科考試都沒有參加,全憑兩部短片和口試成績,直接保送到一所設計專科學校。

進了大學,他的專業跟拍電影也沒有關系,在陳正道看來,大學只是一個青春歷程而已。“在臺灣,很會讀書的人和不會讀書的人,出來之后賺的錢差距很小。”陳正道的大學時光,花了很多時間拍短片,其中《狂放》入圍2004威尼斯影展國際影評人周競賽單元與東京國際電影節“亞洲之風”競賽單元。這些經驗為他后來接拍《宅變》打下了基礎。

早早出道的陳正道,對成功和挫折的體驗也比其他同行早一點。

拍完《盛夏光年》后,他曾有過一段“飄飄然”的時期。“在臺灣電影市場那么差的情況下,竟然賣了1000多萬臺幣——當年的年度票房冠軍也往往才1000多萬而已,并且還賣了16國版權。”那段時間,他經常飛來飛去參加各國影展,“覺得自己很了不起。”可是,在臺灣拍戲的四年,市場一直不景氣,他的驕傲情緒又讓他變得不好合作。他終于發現自己并非無所不能,只好重新學習怎么選擇合作方,怎么跟制片方相處,而這是他早年順景時并不在意的事情。

2008年,實在無片可拍的陳正道只身到內地發展,但帶來的兩個天馬行空的項目都找不到投資。直到三年后,他才接到小馬奔騰的《幸福額度》,算是站穩了腳跟。這一年,他剛好三十而立。2013年,他接拍《101次求婚》,主演是黃渤和林志玲。此后,他被稱為“第一位進入億元俱樂部的80后導演”。但陳正道對這兩部電影并不滿意。“內地市場工業產值不停地翻番,吸引了大量投資和商業植入。在這種情況下,自己也開始變得急迫,急著跟明星卡司合作,急著迎合市場。” 兩部電影口碑均不佳,這讓他有了危機感。他事后總結,一方面是不適應環境,一方面是自己沒做好。現狀沒那么糟,重點在于心態。“畢竟內地市場有很多優勢,資金充裕,可以拍很多過去拍不了的東西。”

當接到年輕編劇任鵬寫的懸疑劇情片《催眠大師》劇本時,他感覺轉機來了。催眠題材的懸疑電影,過去幾乎沒有,這將是一次具有開拓意義的嘗試。他告訴自己,“要利用高預算、充足的時間、精美的制作和好演員,去拍好一部類型片。”最后,《催眠大師》不僅在創作上有一定突破,票房也達到2.5億元,成為他個人的票房新高。

在《催眠大師》的后制階段,他接到了《重返20歲》的邀約。這是韓國喜劇片《奇怪的她》的中國版,和韓國版同時開發。陳正道喜歡這個劇本,他透露,為了拍這部電影,身價上漲的他拿的片酬反而比《催眠大師》更低。因此,當片方提出減少制作周期,或者贊助商要求更多植入時,他一律用“對不起,我降價了”擋回去。他覺得《重返20歲》比《催眠大師》更流暢更精致,不過他也說:“也許票房的進步比我實際的進步更大。”

最好也是最壞的時代

現在內地青春題材很賺錢,很多青春片就是塞進一大堆時代符號,恨不得用“青春”不停地砸你,催你快想起那個時代。”

陳正道曾說,自己碰上了臺灣電影最壞的時代和內地電影最好的時代。不過現在的他又修正了這個說法,“臺灣電影最壞的時代,壞的是商業和票房,但那是創作最好的時代,你有機會拍你想拍的題材。內地目前是商業和票房最好的時代,但對于創作卻可能不是。”

他以自己最熟悉的青春片舉例,坦言《盛夏光年》雖然不成熟,但卻很真實地還原了他的高中和大學生活。“《藍色大門》《盛夏光年》《那些年,我們一起追過的女孩》這些臺灣青春片,當年誰都沒有想過能賺錢,只是因為成本好控制,所以拍的人多。在市場那么壞的時代,臺灣青春片在看似矯情的外表下做了不矯情的事,創作者都很誠懇、很勇敢地再現自己的青春。而現在內地青春題材很賺錢,很多青春片就是塞進一大堆時代符號,恨不得用‘青春不停地砸你,催你快想起那個時代。”

他對內地電影市場的繁榮景象頗為警惕。“中國電影市場進步得比導演快,這是個危機。我明明還沒拍得那么好,但是票房已經很高,片酬也給得很高。可是當你的票房超過你的電影品質太多的時候,觀眾可以隨時甩掉你。”

有個初中生看完《催眠大師》后對他講,電影真好看,看得他自己也想當導演,于是請陳給他推薦電影。陳推薦了克里斯托弗·諾蘭的《致命魔術》,結果這個學生看完之后就不再跟他聊天了。陳正道感慨地說:“我要從《催眠大師》的水平上升到《致命魔術》的水平,你需要給我十年,也需要給這個產業十年。但是觀眾的成長就在一夜之間,你追起來很辛苦。”

雖然是商業片導演,陳正道卻是不折不扣的80后電影青年,觀片量巨大,引經據典毫不含糊。他也像內地文藝青年一樣混“豆瓣”,看影評,當然也包括自己作品的影評。雖然有些網友的刻薄評語難免讓他有情緒,但他還是努力保持理性。“既然走商業片路線,就要經受得起批評。過去夸獎的聲音太多,對我的性格造成影響,現在我會多看負面評論,盡量下次做得好一點。這不是對觀眾妥協,是對自己負責。”

如今的陳正道,面對媒體和觀眾已經相當老練。《重返20歲》點映場交流,有人贊揚他有“中國版朗·霍華德”的潛質,他連忙笑著說:“你們影評人不要捧殺我啦!” 面對“韓國電影甩中國電影幾條街”的說法,他大方回應“至少我還在這條街上追”。采訪期間,他侃侃而談自己對當下國產電影的見地,不過也不忘隨時提醒記者,“剛才/以下這段不能寫哦。”儼然是老姜一枚了。