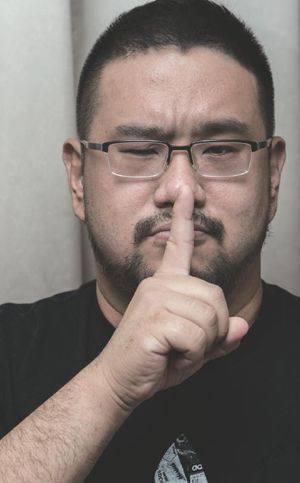

對話陳正道“我是中間創作分子”

喻若然

《綜藝》:臺灣導演里,像你這樣轉到內地發展,走商業路線的似乎是少數,更多人會堅持臺灣本土化的文藝風格。而你在臺灣也拍過文藝片,現在拍商業片算是主動轉型還是在向市場妥協?

陳正道:有一個難聽的判斷只有我敢講:其實在臺灣,這些導演被教育說那種青春、文藝風格的電影就叫商業片。你要看看臺灣的書長什么樣,電視廣告長什么樣,路邊的咖啡店長什么樣,你就知道臺灣的生活本來就很小清新,不是只有電影小清新。拍小清新跟寫“春晚”段子一樣,都是自然融入環境的結果。我覺得自己是中間創作分子,基本上我喜歡的東西觀眾就會喜歡,所以沒有刻意轉型。

《綜藝》:你過去喜歡王家衛,現在卻欣賞徐克和陳可辛,是因為后兩位對內地的環境適應得很好嗎?

陳正道:不管是小時候喜歡王家衛,還是現在喜歡徐克、陳可辛,這些導演走的路線都是我走不了的。如果我發現有一些導演跟我的風格類似,我有一天可能變成他,那我就不會喜歡他。這中間有某種奇妙的心理因素。

我喜歡徐克和陳可辛,不光是因為他們能適應內地環境,而是因為他們一直在進步。徐克到了現在的年齡,還在風格、技術上有新追求,我很欽佩。陳可辛過去能拍“鬼婆婆”那種主題,現在能拍《中國合伙人》《親愛的》,他一直在關注觀眾想看什么。這兩位導演提醒我不要消耗資源。也許有一天我也能拍一部很成功的電影,我也不會就此重復,而是無論多老都要不斷嘗試新東西。

我的下一部電影是《記憶大師》,還是和徐崢合作,但是內容跟《催眠大師》完全不同,不是續集。

《綜藝》:據說你現在已經放棄“接地氣”的努力了?

陳正道:我剛來內地時,一直被人家說成“臺式小清新”,我就急著想要接地氣,后來發現意義不大。比如拍愛情電影,最重要的是向觀眾傳達“我愛你”。當我很誠懇地把電影拍好,就算有點臺灣腔,觀眾也聽得懂我在說“我愛你”。如果我不誠懇,片子拍得很粗糙,加了很多亂七八糟的植入,明明是臺灣腔還要努力裝成內地口音,就算我用四川話講“我愛你”,四川人也不會感動啊。

所以,從《催眠大師》開始,我決定不去接內地的“地氣”了。這部電影是高概念,設計感很強,故事很做作,我擔心大家會覺得不真實,后來發現觀眾沒有糾結所謂的真實問題,而是投入進故事里。所以,做自己就好,不需要去迎合。我在《重返20歲》里也表達了對華人世界親情關系的看法,沒有臺灣大陸之分。

《綜藝》:《催眠大師》題材新穎,由徐崢、莫文蔚擔綱主演,最后的票房卻沒有超過同期上映的《同桌的你》,你怎么看待這種情況?

陳正道:不是好電影就有好票房,而是“對的電影就有對的票房。”我不能要求國中生下課以后去看徐崢和莫文蔚斗智,他們也許就是想看林更新會不會追到周冬雨。但我不會因此改變自己的創作取向。中國電影產業很寬容,如果你好好做,賠錢概率其實不高。追逐什么“5億俱樂部”“10億俱樂部”沒有意義,這是大家對電影的迷失。

《綜藝》:你的導演之路受誰的啟發比較大?

陳正道:張藝謀早期電影對我影響很大。我比很多內地觀眾幸運,他早期的電影在臺灣都公映過,我都是小時候在電影院看的。在《大紅燈籠高高掛》里,我看到他怎樣用墻角把男主人的頭擋起來;看《活著》,對葛優的表演還有皮影戲的印象很深。當我覺得他的電影里充滿了美學設計時,突然又出現了《一個都不能少》,拍得像紀錄片一樣,那種樸素美學讓我震撼很久。到了《我的父親母親》,他又讓我思考,為什么現實是黑白的,回憶是彩色的。

《綜藝》:對于你的職業,“年輕”帶來的優勢更多還是劣勢更多?

陳正道:我雖然年輕,但不是新導演,早在拍MV的時候就跟蔡依林、孫燕姿、陳奕迅合作,所以面對大明星沒有壓力。拍完《催眠大師》,幾乎每個記者都問我,“你覺得你鎮得住徐崢嗎?”我問徐崢,他說,“你當我是河妖啊?”這其實是大家對年輕導演的想象。從來沒人問我是不是鎮得住楊子姍,其實楊子姍真的不太鎮得住,她意見特別多(笑)。我的等級觀念比較淡薄。小時候我爸常對我說,你判斷一個人的人品,不要看他是否尊重比他厲害的人或者長輩,如果他對底下人態度很好,這個人才是尊重自己的。這個教育對我影響很大。