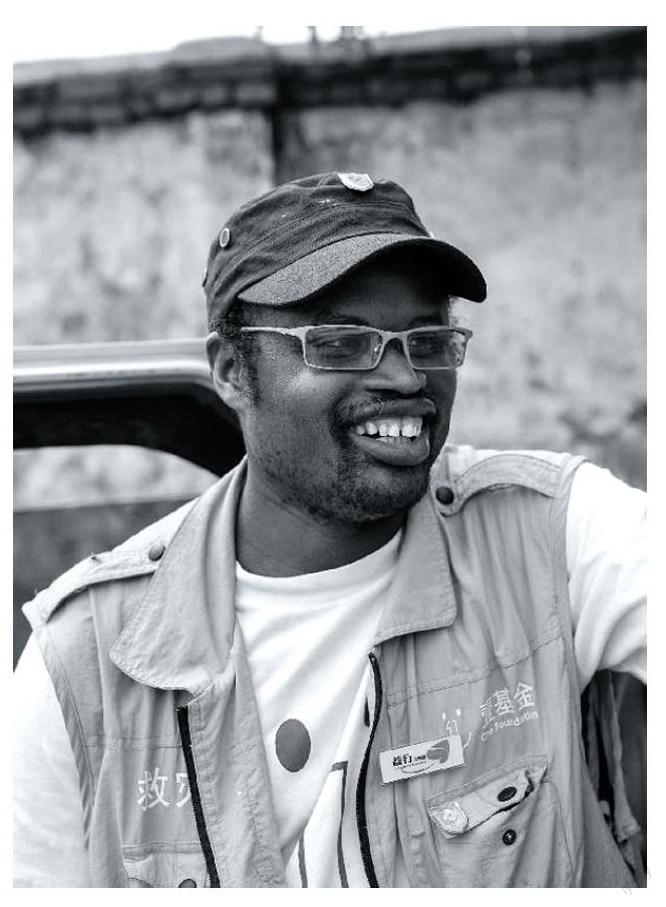

馬里來的“赤腳中醫”

非洲小伙子迪亞拉,到中國學中文、學中醫、識陰陽,然后行醫,后來做培訓師,一晃30年過去了。

20歲的非洲小伙子迪亞拉從馬里巴馬科到北京,路上花了三天。他穿著一件單衣,挎一個小布包,凍得哆里哆嗦,大使館沒有接到電報,在機場他只碰到來接肯尼亞留學生的老師,給每人倒了一杯熱水,但他們“從來沒喝過這種滾燙的水”,因為語言不通,雙方面面相覷。當天晚上,他和另外11個同學哭得稀里嘩啦,那是1984年,迪亞拉怎么也不會想到,他的人生從那一天起走上了另外一條道路:讀完了博士才上崗的中醫,以及5000多名云南鄉村醫生的“迪老師”。

在中國學中醫

他站在講臺上,眼鏡在聚光燈下反著光,看不清楚眼神,右耳里貼著幾個小拇指蓋大的穴位貼片,黑皮膚上絡腮胡并不明顯,露出一排白牙,一直在笑。2014年的最后三天,中醫迪亞拉飛去南寧給大學生做講座,這個看不出年齡的非洲人一本正經地在臺上講“天人合一”,一個多小時的演講說了五次“緣分”,用得都自然貼切。

當初的馬里小伙子迪亞拉本來是到北京學習西醫的。1984年,他大學剛畢業,成績是全省第一,帶著優等生的心高氣傲在父親當院長的馬爾卡拉醫院里當了全科醫生,日子過得太平靜。當時非洲有不少學醫的學生有機會通過援助項目去美國、西歐或者蘇聯、中國繼續深造,迪亞拉得到的第一個機會是去蘇聯,去更發達的國家學習先進的醫學技術,這也算是一個眾人羨慕的事情。但是他“說不出理由,怎么都高興不起來”,臨行前一天,決定放棄機會。如今再去看當時的選擇,他只用“緣分”這個說不清楚確切意思的中國詞匯去解釋當時鬼使神差的決定。

迪亞拉的家庭崇尚自由,受過高等教育的父親給每一個孩子自己選擇的空間,同時,也不會直接給出明確的建議,去蘇聯的機會當天就讓給了別人,日子又恢復到以往的節奏。直到得知去中國的項目,他才有一點興奮。“也是因為緣分。”他又這么解釋。

來到中國的第一年是用來學習中文和適應生活的,他每月有1000法郎加上80元人民幣的補助,比起來當時大學老師每月60塊的工資,留學生的經濟條件是超乎想象的優越。“五道口香氣四溢的花生米只要兩毛錢就夠吃半天,周末坐320公交車到三里屯去大使館找馬里大使聊天,很多錢是花不出去的。”

但是,過了最初艱難的語言困境,專業學習的問題才凸顯出來。中國醫學院對他們的教育是從最基礎的人體和解剖開始的,而這對于迪亞拉來說實在是浪費時間。失望與無奈之中,他做了一個決定——學中醫。“既然來了中國,我就學中國特有的。”迪亞拉說“特”這個字說得不太標準,但他又強調了一遍:“有特色的。”

對于一個已經接受過系統的西醫教育并有實踐經驗的外國人,要去學習中醫,接受另外一個完全不同體系的知識和方法,很多同學和老師并不看好他。和他同一批從馬里到中國來的同學阿瑪度本來是他最好的朋友,他跑來勸說迪亞拉,話說得很不客氣:“西醫是這么好的東西,你為什么要跑去學那些‘巫術?”

迪亞拉就此失去了一個朋友,繼續破釜沉舟,跑到教育部和大使館申請,條件提得很堅決:“要么讓我學中醫,要么我就退學。”中國官員可能也對于這樣一個熱愛中國文化的外國人感到驚喜,分配學校算得上是順利,只是他不能繼續在北京了,第二年,他坐上了去往廣州的列車,晃晃悠悠了兩天,開始一段新的人生。

廣州的溫暖讓他有家的感覺,更重要的是,中醫院校滿足了他的求知欲,這種歸屬感是他來中國一年之后的驚喜。但是想象之中的和想象之外的困難也一個接著一個襲來,每一個都鮮活而真實,背誦古文、理解概念、技術操作,迪亞拉需要重新學習一套認識世界和解決問題的理論和方法,對于外國人,這種難度并不是僅僅刻苦和努力就能突破得了的。“你們中國人的血液里、DNA里就有中醫,我作為外國人是很艱難的。”

“大醫精誠”

22歲的迪亞拉在那個時候開始對一個異國的傳統醫學產生了癡迷,他把孫思邈的“大醫精誠”作為座右銘,依舊對針灸著迷,不僅僅是以前那樣對一種未知的神秘技法的好奇心,而是對手指真實地捏著一根針捻轉、提插手法的學習。

為了搞清楚經絡和穴位,迪亞拉花200元買了一具尸體,這在80年代算是一筆巨款。迪亞拉回憶:“每天一下課就去實驗室,把尸體拿出來做解剖。”

練習扎針是一個苦功夫,迪亞拉每天都拿著一塊毛巾,走到哪兒就扎到哪兒。“針灸之所以不疼,就是因為快速穿過皮膚,這是神經密集的區域,扎的一下子一定要快。” 迪亞拉一直是那種老老實實練習的人,扎針的技術很快就超過了班上很多中國同學。對老朋友阿瑪度的回應也是在學了針灸之后。迪亞拉說,1991年的假期,他回馬里醫院義務工作,阿瑪度找到了他,神情尷尬,似乎是鼓了很大的勇氣才來的。他帶來一個患者,懷孕三個月,持續打嗝兩周,用了所有能想到的辦法都止不住,患者又實在是痛苦,就找到從中國回來的迪亞拉。

“我扎了內關、定喘兩個穴位,15分鐘,患者就停止打嗝了。”迪亞拉說起來很得意,讓老朋友不再小看中醫,阿瑪度也心服口服。但是如果移步中國的醫院,他的優勢可不明顯,一個黑皮膚的人,穿著白大褂,怎么看都顯得有一些滑稽。

博士畢業后的第一份工作,迪亞拉在成都一家中醫院坐診。“沒有一個人找我看病。”他對著空蕩蕩的診室守了三天,與他形成鮮明對比的是隔壁診室排著長隊。終于在第四天,一個患者推開了大門,驚慌地叫了一聲就跑出去,診室總算是有了一點動靜,他也沒覺得委屈,直接推門追到了掛號臺。

“我是來看中醫的呀,怎么黑黢黢的呢!”患者對著護士用四川話抱怨了一番。迪亞拉都聽懂了,他說:“這樣吧,我給你扎針,如果沒有效果,我不收你一分錢。”他就這樣爭取到了第一個病人。把脈、看舌頭、分析、扎針,迪亞拉細致而熟練,第二周,這位患者給他又帶來了自己的朋友,這樣的口耳相傳之中,黑人中醫迪亞拉慢慢站穩了腳跟。

金字塔的底

但迪亞拉這份工作并沒有做多久,院長找到他說:“你的病人是最多的,但是你的獎金是最少的,你不能多開一點藥嗎?”迪亞拉拿來工資條,獎金是172.5元,還不足他讀書時補助的零頭,院長第三次找他談話的時候,他也遞上了自己的辭職報告。

“有時候你不能不相信緣分。”辭職之后在成都大街上晃悠的下午,迪亞拉遇到了5年沒有見面的大學同學比爾,一個來自比利時的留學生。彼時他是無國界醫生組織的成員,正在成都四處尋找協助麻風病和大骨節病項目的醫療官,迪亞拉不是正合適么?兩個人一拍即合,他原本混沌的職業規劃也從這里清晰起來。

無國界醫生的項目讓迪亞拉第一次深入走進中國偏遠的鄉村,他才發現那里是“金字塔的底”,鄉村里生活的百姓的醫療資源是最差的。因為麻風病的項目,他常要翻山越嶺開了一整天車,尋找被傳為麻風病村的村莊。

他們住在山上,被孤立,因為過去治療的時機晚、醫療條件不好,很多老人肢體殘疾了,雖然并不攜帶麻風桿菌,但是歧視是伴隨他們一生的。“不僅僅是外人的歧視,他們總擔心自己會連累別人,我們去看他們,都讓我們離得遠遠的,他們的手腳一直有傷口,總是說這是麻風病在吃他們。我說麻風病又沒有嘴巴怎么可能吃人?我得解釋給他們,那是他們的神經受到了損傷,手腳在干活受傷的時候、被火燙傷的時候都沒有知覺,當然容易受傷。”迪亞拉說,他們在無形中被剝奪了和外界交往的權利。

“我帶一位稍有殘疾的村民到山下的米線小店吃飯,剛剛吃完,老板就把他用過的碗當場打碎在地上。”迪亞拉說,麻風病是由麻風桿菌引起的一種慢性傳染病,但是傳染性并不強,發病率也很低。一般情況下,麻風桿菌不會侵入皮膚,與麻風病人握手、共同進餐,也不會被傳染上,況且是已經治愈的病人。“但麻風村里的人下山趕集,沒有人買他們的雞蛋,都躲得遠遠的。”

針對麻風病的藥物是免費發放的,治療這一個環節是人類醫學已經攻克的,費用也無需患者自己承擔,問題就在于及早發現病人。但是鄉村對麻風病的恐懼是直接的,很多村莊的態度仍然是驅逐和歧視,幾乎沒有病人發現疑似癥狀主動選擇治療。

“我們接到線索有一個癥狀明顯的疑似患者,早上出發,開車開到下午才到,在莊稼地里找到他。他生怕別的村民看到我們,勸了很久,依然態度堅決,不愿意接受檢查。”迪亞拉知道,這個村子曾經活活燒死過一個麻風病人,這是所有人難以驅逐的恐懼記憶。他和同伴眼看著天色暗下來,只好準備暫時放棄。同去的云南開遠市皮膚病醫院的潘院長臨走用了激將法:“那就不管你了,現在不治療,就讓他們把你也燒死吧。”幾個人剛轉身要走,患者又一把抓住迪亞拉的腳,讓他們別走,說決定接受檢查。

鄉村的傳染病很多時候需要專業的人識別并且提供線索,迪亞拉能依靠的人是鄉村醫生,他們生活在最基層,掌握著每一家人的情況。2002年,迪亞拉在無國界醫生的項目結束,他開始自己籌集在云南省紅河州做鄉村醫生培訓的資金。

第一堂課上,迪亞拉作為老師,聽得一身冷汗,還得保持冷靜,不能表現出驚訝,這樣會挫傷學生發言的熱情。這個環節是互動和分享,60個學員都是從偏遠山村里來的,少數民族的婦女穿著各色的服裝,怯生生地坐在臺下,不太敢發言。

“每一個人都說說自己常用的藥,有好的經驗大家一起分享。”迪亞拉希望讓大家放松下來,做一個頭腦風暴,把每一個方法都寫在黑板上,再作討論。一個年輕的小伙子站起來,個子不高。“我有一個非常好的方法,治療拉肚子效果特別好。”小伙子挺驕傲,方法是把三種藥混在一個針管里,給患者注射,只需要一會兒,腹瀉馬上停止。“這是一個老赤腳醫生告訴我們的方法。”

迪亞拉嚇了一跳,還是把這個方法寫了下來,沒表現出什么態度。“這三種藥混在一起,有變化嗎?”他問得小心翼翼。小伙子說:“有,藥會變黃,有點像是茶的顏色,有時候會冒煙。”沒有幾個人意識到這三種藥可能已經發生了反應,出現沉淀、變質、變色的情況,還有醫生在好奇,這是什么特效的藥物。迪亞拉趕緊趁著這個機會講配藥原則,沒有一個藥典上允許這三種藥的組合,但對于沒有接受過系統訓練的鄉村醫生來說,他們和村民一樣,對于其中危險的一面是視而不見的。講臺下很多的鄉村醫生是小學都沒有畢業的,多是家里父母曾做過赤腳醫生就跟著繼續做了。但是他們是唯一愿意留在這個村子里承擔這一份責任的人了,比起來金字塔尖上城市大醫院的競爭,鄉村醫生這一份工作更像是一個蘿卜一個坑的堅守。

迪亞拉的鄉村醫生培訓班做了將近10年,2012年他總結的時候,這項事業已有的花費在1800萬元,現在他手頭上沒有正在進行的培訓班,很多培訓模式已經成了被政府采納的常態。另一個有點尷尬的原因是,2008年奧運會之后,之前與他合作的一些國際組織停止了資金上的資助,迪亞拉顯得有一點遺憾。不過,在廣西中醫藥大學演講的結尾,一個小姑娘舉手要求發言,聲音很洪亮:“我就是從大山里出來的,我以后也想回到鄉村做一個赤腳醫生。”

“我現在就可以給你報名,參與中國初級衛生保健基金會對鄉村醫生的資助項目,保障你的收入。”他沒忍住打斷了女孩,趁機給他的鄉村醫生事業做了個廣告,他希望有更多高素質的大學生能到達“金字塔的底”。“在那里,你能為更多人服務。”迪亞拉說。