從《娃娃畫報·繪本館》中的法國繪本談起

【摘要】近幾年,法國兒童繪本展現繁花般絢爛之姿,我們不禁對法國兒童繪本的發展歷史產生了好奇。是什么樣的文化環境滋養,才能澆灌出如此美麗的繪本之花?梳理法國兒童繪本發展歷史,分析法國繪本特質,對我們今后的選本和編輯工作有很好的借鑒意義。

【關鍵詞】法國兒童繪本;發展歷史;借鑒意義

【作者單位】管倚,少年兒童出版社,《娃娃畫報》編輯部。

《娃娃畫報·繪本館》已經出版的48本繪本中,從法國引進的兒童繪本共有12本,占了非常大的比例。之所以有那么多的法國兒童繪本入選《娃娃畫報·繪本館》,與法國繪本多元化的風格以及繽紛多彩的呈現方式密不可分。

作為一家繪本期刊,《娃娃畫報·繪本館》每個月推出一本繪本,一直追求多元化的風格呈現。在贊嘆法國兒童繪本如繁花般絢爛之時,我們不禁對法國兒童繪本的發展歷史產生了好奇。是什么樣的文化環境滋養,才能澆灌出如此美麗的繪本之花?

一、法國兒童繪本的發展歷程

法國兒童繪本的發展歷史十分悠久,但是具有重要轉折、對我們較有借鑒意義的,主要是二戰以后的發展歷史。這里主要對二戰以后法國繪本的發展做一個大致的梳理。

二戰以后,對法國的兒童繪本影響最深刻的是1949年7月16日頒布的一條法律,這條法律主要是針對兒童繪本和青少年讀物頒布的(特指法國出版法的補充規定,對青少年讀物的特殊管理做出了規定)。當時的法國教育者和成人關注的主要問題是,保護青少年和兒童免受暴力恐怖以及戰后心理創傷的影響。人們認為,舒緩、和諧才是孩子閱讀的主題;可能引起孩子道德和情感問題的內容,都不應該出現在出版物中。Hachette出版社的Albums roses等書是典范,色調甜美淡雅,描繪了一幅幅幸福、快樂的童年場景。

但到了20世紀60年代,美國繪本作家Maurice Sendak的Where the Wild Things are(中文書名為《野獸出沒的地方》)的出版,給這種局面打開了另一扇窗。Where the Wild Things are一書釋放了孩子的野性,代表了孩子的大膽想象和他們無意識中粗暴、野蠻的一面。這本書塑造的是一個負面“英雄”。

在這一繪本作品所帶來的沖擊之后,經過長時間的討論、思考、發酵與醞釀,法國的繪本作家逐漸改變自己以往的風格,開始專注于孩子內心的真實想法和想象世界,哪怕這種想法和想象是負面的。在這一過程中,Lécole des loisirs出版社扮演了堅定的支持者角色。出版社翻譯出版了很多美國及其他國家的繪本作品,包括Arnold Lobel(主要作品有《討厭黑夜的席奶奶》“青蛙和蟾蜍”系列)、安野光雅(主要作品有“旅之繪本”系列)、Enzo Mari(主要作品有《蘋果和蝴蝶》《紅氣球》)和Iela Mari(主要作品有《蘋果和蝴蝶》《紅氣球》,是Enzo Mari的太太)等人的作品,還出版了Tomi Ungerer(主要作品有《克里可塔》《月亮先生》《三個強盜》)在當時富有爭議的作品。Lécole des loisirs出版社繪本部門的負責人Hubschmid直到今天都認為,關注兒童負面情緒的虛構故事可以出版,甚至優先考慮出版。

至20世紀60年代末、70年代初,法國教育家Francois Ruy Vidal提出,兒童繪本應該拒絕過度保護孩子;圖書內容中可以沒有任何直接的教育說教,但應包含能深深影響孩子,并促使他們思考的內容。在這一點上,他與美國、法國合辦的Harlin Quist出版社一拍即合。隨著這種觀點被普遍接受,以及對Maurice Sendak作品的多方解讀,法國許多童書插畫家和編輯開始認可:插畫并非是文字故事的配角,插畫應該是對文字的有意識回應與補充。Nicole Clavelou(主要作品有Quel genre de bisous?)、Henri Galeron(主要作品有《圖書館里的奇妙事件》)、Claude Lapointe(主要作品有La Sorciere et le commissair)等人,是當時這種觀點的主要代表。

與此同時,法國許多小型出版社開始活躍,它們開始嘗試使用攝影作品;打破了傳統水彩線條式的繪畫風格,展現出作品的多樣性。Gallimard Jeunesse出版社是其中的翹楚,它甚至在書中使用了塑料材料。

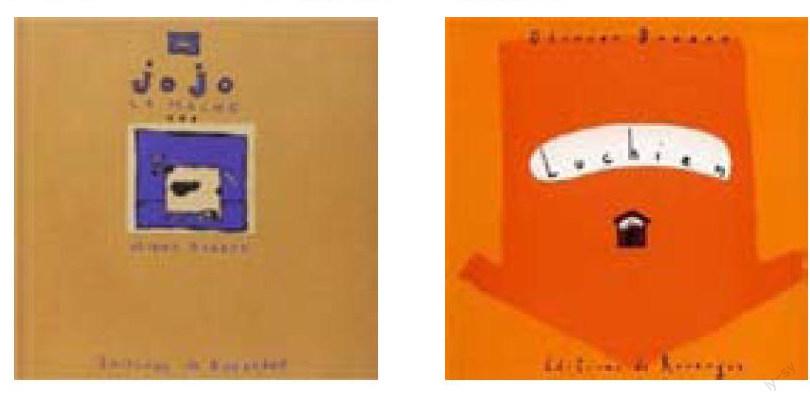

如此大膽創新的局面,一直延續至20世紀80年代末、90年代初。隨著1993年Rouergue出版社出版了Olivier Douzou的Jojo la mache一書,法國兒童繪本又進入一個新的時代。Olivier Douzou是一位圖形藝術家,接受的是建筑師的培養教育。他用高度幾何化的圖形來展現畫面,評論家認為這種表現方式十分具有詩意。1994年,Olivier Douzou正式成為Rouergue出版社的編輯,他跳出傳統的插畫家圈子,從圖形藝術、現代漫畫和當代藝術圈中邀請藝術家為兒童繪本畫插畫。Luchien一書就采用了戲劇表演的形式,Gustave Verbeek(主要作品有The Upside-Down World)的作品則嘗試使用兩種視角描述故事發展,包括正確的視角和錯誤的視角。

另一個值得一提的出版社是Seuil出版社。它成立于1992年,從創立初始,它就向其他領域的藝術家敞開了懷抱。從1992年的Jouons avec les letters一書,到2002年的Cependant一書,它一直致力于挖掘不同的藝術形式,展現至兒童繪本中。

時至今日,法國的兒童繪本如萬花筒般精彩紛呈。Hervé Tullet在2010年出版的Un livre(中文書名為《點點點》)一書,在全世界范圍掀起一股熱潮。這本書的靈感由平板電腦而來,卻在傳統紙質圖書上大放異彩,改變了傳統的繪本閱讀方式,為繪本的創新另辟蹊徑。

與Hervé Tullet相同,大批法國插畫家活躍在當今世界的繪本舞臺上。Rébecca Dautremer經過6年創作的Princesses oubliéesouinconnues(中文書名為《被遺忘的公主》)一書已經成為法國繪本的一張名片;Benjamin Chaud是2015年博洛尼亞童書展插畫展的5位評審之一。同年插畫展中入選的畫家共76人,其中法國插畫家有6人。

正是因為發展過程中的多種思潮及轉折,經過出版社、教育者和繪本作者的不斷創新努力,法國兒童繪本才呈現如此絢麗多姿的面貌。《娃娃畫報·繪本館》中的12本法國繪本,正是此種面貌的一個個小小縮影,濃淡各異,皆是風景。

二、《娃娃畫報》中的法國繪本風景

篇幅所限,這里無法把《娃娃畫報·繪本館》中的12本法國繪本全部展開,只選取最具代表性的幾種進行分析。

《媽媽不在家》的插畫作者和《十只貓頭鷹》的作者都是Carolie Saudo,她擅長利用圓圓的鵝卵石,采用拼貼、繪畫結合的方式,表現各種動物形象。《媽媽不在家》中的小雞和《十只貓頭鷹》里的貓頭鷹都是利用鵝卵石的形狀來做造型的。這種藝術表現形式,給孩子一種全新的視覺感受:身邊的平常物品,經過一定的設計和勾畫,可以成為美妙的藝術創作。

《熊爸爸之歌》的作者是Benjamin Chaud,沒錯,就是前文提到的2015年博洛尼亞童書展插畫展的評審。他的作品色彩明快,線條優雅,形象可愛。看似稚拙的筆觸,卻蘊含著爆發力。在《熊爸爸之歌》里,他用令人眼花繚亂的豐富細節,打造了充實的畫面,將熊爸爸與熊兒子之間的愛融入其中。在感受故事中的愛的同時,孩子還能在豐富的畫面中不斷發現作者埋藏的種種線索,來一場偵探發現之旅。從這個意義上說,這也是一本游戲書。

《等我長大了》的插畫作者Nicolas Gouny是近幾年法國兒童繪本界比較活躍的插畫家。他并非科班出身,而是畢業于經濟和文學專業。他的畫作色彩明快,傾向于用大色塊來展現畫面,具有濃郁的兒童畫風格。或許正是法國繪本發展中“跨界”的傳統,才給了像他這樣的人以展現自己才華的平臺。

《大大、中中和小小》的文字作者是Alice Briére-Haquet,她的Madame Eiffel : The Love Story of the Eiffel Tower獲2015年《紐約時報》最佳兒童繪本。在《大大、中中和小小》這部作品中,她顛覆了人們的思維慣性:大大一定擁有大床、大椅子、大房子嗎?中中一定擁有中床、中椅子和中房子嗎?小小一定擁有小床、小椅子、小房子嗎?結果小小有最大的床,大大住在最小的房子里……作者對故事的設定,打破慣常的思維邏輯,帶有懸念,最終把故事的著眼點落實在大大、中中和小小3個好朋友的分享上。這部作品完美呈現了Francois Ruy Vidal的觀點。兒童繪本中可以沒有任何直接的說教內容,但應包含能深深影響孩子,并促使他們思考的內容。

寥寥幾種繪本,我們卻能從中深刻感受法國繪本發展的種種痕跡,將法國童書出版的品質展現在人們面前。

三、法國繪本對《娃娃畫報》的借鑒意義

作為一家繪本期刊,《娃娃畫報·繪本館》每月推出一本繪本,這對繪本的甄選工作提出了很高的要求。我們在保證繪本品質的同時,還要滿足數量要求。梳理法國兒童繪本發展歷史,分析《娃娃畫報》已經出版的法國繪本特質,對我們今后的選本和編輯工作有很好的借鑒意義。

1.勇于接受新的形式。

不同文化有不同的優勢,我們要善于發現新事物、新形式的優點,為我所用。當然這是有前提的:必須要符合國情,符合我國相關的法律法規。在選本的過程中,Un livre一書曾經在我們的選本范圍內,但是編輯部審閱、討論之后,得知其中文版權已經授出,只能錯失一本好繪本。

在短時間內發現好書,并認識到書的價值所在,這就對我們編輯的眼光、經驗提出了很高的要求。

2.兒童是首要的服務對象

編輯的大量工作是案頭工作,并不直接面對兒童,但是我們要時刻牢記,兒童才是我們首要的服務對象。我們編輯的內容是給兒童看的,符合兒童心理、能引發兒童共鳴的作品才是真正的好作品。《娃娃畫報》面對的是3—6歲的幼兒,他們正處于激發閱讀興趣、培養閱讀習慣、提高閱讀能力的關鍵階段。讓孩子愿意看書,在未來人生中無法割舍閱讀,是我們刊物的理想。一些搞笑、孩子式惡作劇的內容,可以考慮適當寬容對待。雖然這樣的內容是“負面”的,但是對讓孩子愛上閱讀這件事來說,卻是正面的。

3.繪本作品不必糾結于“道理”

雖然繪本作品不用糾結于說教、講大道理,可以考慮包容一些搞笑但能引起孩子共鳴的內容,但是我們仍然堅持,繪本內容應該對孩子的思想發展有所助益。正如Francois Ruy Vidal認為的那樣,兒童繪本中可以沒有任何直接的說教內容,但應包含能深深影響孩子,并促使他們思考的內容。

法國繪本Dada就是這樣一部作品。賽馬達達和它的小主人一向配合完美,他們是賽場上的常勝將軍。可是有一天,達達在賽場上狀況百出。它的小主人非常擔心,帶它去看獸醫,做心電圖、CT,檢查結果是沒有問題;小主人又帶它去看心理醫生,心理醫生覺得達達的壓力太大,建議他們放松一下。于是小主人帶著達達去海邊曬太陽、開車兜風……滿懷信心的他們重返賽場,達達卻仍然表現不佳。不料,當小主人的眼鏡落到達達的鼻梁上時,達達重新恢復了往日的榮光。原來,達達只是近視了而已。故事沒有任何說教,但是動物和人類之間的平等關系,在這本書里體現得淋漓盡致。正因為平等,小主人才會重視達達的心理問題,體貼達達的心情。看著這樣的書長大的孩子,才會真正把動物當作朋友。

好的繪本作品,可以“化教育于無形”。

4.勇于嘗試“跨界”合作

法國繪本“跨界”創作的傳統為兒童繪本的精彩紛呈提供了肥沃的土壤。這一點給我們開拓了新的編輯思路:“跨界”創作不僅具有可行性,而且可以是多方面的。閱讀指導,未必一定要請兒童文學家來撰寫,教育專家、心理學者、插畫家都可以從自己專業的角度來給予指導,甚至有經驗的奶爸奶媽也可以做指導;挖掘原創圖畫書的作者和插畫家,不必囿于原有的圈子,其他行業有想法、有創意、有潛力的專業人士都可以成為我們的作家和畫家。只要視野寬廣,我們就能發現源源不斷的寶藏。

[1] Sophie Van der Linden.Bologana-Fifty Years of Childrens Books from Around the World[M]. Bononia University Press, Bologna, 2013.