“胡俗入雅,幾度興廢”

【摘要】北魏時期,南北戰亂不斷,但北魏因相對的戰略優勢而處于較為穩定的狀態,為經濟、文化的發展提供了一定的的社會條件。“禮樂事大,乃為化之本”,北魏的統治者們自建國之始便為重建宮廷雅樂而努力。同時,由于民族文化的差異,北魏宮廷雅樂的建立實際上又是鮮卑等當時進入中原的少數民族音樂文化與漢族音樂文化融合的反映。本文以《魏書·樂志》中的相關史料為中心,結合其它文獻以及前人的研究成果,試將整個北魏時期雅樂的沿革進行梳理,并分別以草創、發展和完善三個階段加以敘述。

【關鍵詞】北魏;孝文帝;雅樂

北魏王朝在確立之前,整個北方長期處于混亂狀態,史稱五胡亂華時期。在這百余年間(公元318~439年),政權更迭頻繁,當朝統治者根本無暇顧及宮廷音樂的發展。連年的戰亂,造成了宮廷樂工、樂器都基本遺失殆盡。本文根據北魏的歷史發展脈絡,將宮廷雅樂的狀況分為三個時間段來進行闡釋:孝文帝之前的雅樂發展、孝文帝時期的雅樂重建和孝文帝之后的雅樂發展。

一、北魏早期(孝文帝之前)雅樂的發展

《魏書·樂志》云:“天興元年(公元398年)冬,詔協律郎鄧淵定律呂,協音樂”,也就是說,這一年北魏的第一個皇帝道武帝拓跋珪開始著手恢復宮廷音樂。當時在祭祀祖先時,“樂用八佾,舞皇始之舞”可見,在沿用過去雅樂“八佾”的形制同時,北魏創作了新的“皇始”之舞用于祭祀。筆者認為,這部名為“皇始”的樂舞就是北魏時期最早的雅樂。

又據《魏書·樂志》記載,在“皇始”樂舞之后,太祖又規定了在行宗廟禮儀時所用的固定曲目。在宗廟舉行儀式的時候,演奏音樂有以下安排:皇帝進入廟門,就演奏《王夏》,太祝(太常寺的樂官)在廟門迎接神靈時,演奏《迎神曲》;乾豆(祭祀用品)被拿上來做貢品的時候,演奏《登歌》;登歌奏完后,就演奏《神祚》,在神明的饗宴上烘托氣氛。皇帝到七廟去行禮時,演奏《陛步》,用來穩定行走時的節奏;皇帝出廟門,演奏《總章》,演奏完《總章》后,再奏《八佾舞》,再奏《送神曲》。在郊祀的時候,演奏的音樂又有所不同:秋天祭天西郊時,在兆內祭壇的西面,備列金石、樂器,皇帝進入兆內行禮時,奏《八佾》舞;夏天有事在東廟祭祀時,所用的音樂大致和在西郊祭祀時的一樣。冬至在南郊圓丘祭天,音樂用《皇矣》,奏《云和》之舞,事情結束后,奏《維皇》;夏至在北郊方澤祭地時,音樂用《天祚》,演奏《大武》之舞。

這樣一來,從太廟到郊祀的全套雅樂都已完備,說明北魏至遲在此時,已經建立了全面的雅樂。

公元404年冬,北魏雅樂又加入新的元素。“詔太樂、總章、鼓吹增修雜技……以備百戲”。這句話表明,管理雅樂的太樂當時也要求增修雜技、以備百戲,當時胡樂被加入到雅樂中,以擴充雅樂的數量。“以胡入雅”是鮮卑族等少數民族進入中原后,胡樂與漢樂民族融合的產物。在宮廷中,統治者已經有意識的在雅樂中加入了當時流行的胡樂,為雅樂的創作提供新的素材,北朝的少數民族統治者并不在意雅樂漢族血統的純正性由此可見一斑。

這種做法也在后繼者中得到繼承。北魏太武帝拓跋燾時期,雅樂又吸收了新的音樂。首先是“破赫連昌,獲古雅樂,”根據李建棟在《西域得胡戎樂在北魏的傳播與被接受》中的觀點:“然統萬古雅樂亦胡化, 因為統萬古樂器終由涼州樂工演奏, 而這些涼州樂工之樂伎己受西域胡戎樂的影響。”所以,這里的“古雅樂”是指赫連昌統治的胡夏國的宮廷所用的“古雅樂”。胡夏國的“古雅樂”,當然不是純正的魏晉古雅樂,而是標準的胡樂。

太武帝平定涼州后,“得其伶人、器服,并擇而存之。”據《隋書·志第十·音樂下》:“《西涼》者,起苻氏之末,呂光、沮渠蒙遜等,據有涼州,變龜茲聲為之,號為秦漢伎。魏太武既平河西得之,謂之《西涼樂》。至魏、周之際,遂謂之《國伎》。”因此, 涼州的西涼樂,也是由龜茲樂和涼州當地的音樂融合而成的。這種音樂,在隋建立以后,開始在七部樂中被稱為“國伎”,后來在九部樂中被稱為“西涼伎”。將胡俗風格的音樂稱為代表一個國家典型音樂風格的“國伎”,在過去的中原王朝是不可想象的,這種做法正是受到了北魏“以胡入雅”的影響。

北魏與西域諸國往來后,“又以悅般國鼓舞設于樂署。”悅般國是北匈奴后裔建立的國家,現在在新疆西北部。那么悅般國的鼓舞,應是北匈奴和西域音樂相結合的產物,和宮廷的雅樂完全不一樣。

有了這樣三次的吸收,北魏的樂署一下子豐富了很多。根據李方元、李渝梅《北魏宮廷音樂機構考》的研究,這里的“樂署”是“太樂署”的簡稱,而太樂署是專門管理雅樂的音樂機構,因此,到了太武帝時期,北魏的雅樂就增加了胡夏國的古雅樂、涼州的西涼樂和悅般國的鼓舞,再次融入一部分胡樂。

到了高宗和顯祖時期,由于“意在經營,不以聲律為務”,所以“古樂音制,罕復傳習,舊工更盡”,“聲曲多亡”。至此,北魏宮廷所繼承的雅樂又幾乎所剩無幾了。因此到了孝文帝時期(公元477-499),宮廷雅樂重建的任務又再次擺在了面前。

二、孝文帝時期的雅樂重建

孝文帝“垂心雅古,務正音聲”,但是因為“于時卒無洞曉聲律者,樂部不能立”,于是只能“方樂之制及四夷歌舞(東夷、西戎、南蠻、北狄),稍增與太樂。”使得“金石羽旄之飾,為壯麗于往時矣。”這些史料表明,這個時期在雅樂的增修過程中,再次加入了俗樂和安國樂、高麗樂、龜茲樂、疏勒樂等。

太和十一年(公元488年)春,文明太后下令:“可集新舊樂章,參探音律,除去新聲不典之曲,補增鐘懸鏗鏘之韻。”為了創建系統的雅樂,稍稍對以前雅樂采集的標準進行了放寬,只要“參探音律,除去新聲不典之曲”,就可以“補增鐘懸鏗鏘之韻”,把其當做雅樂來演奏了。這時,北魏宮廷已經不僅僅是將俗樂融入雅樂,或者吸收部分俗樂,而是直接將俗樂配以宮懸,當做雅樂使用。

太和十五年(公元492年)冬,“高祖詔曰:‘樂者所以動天地,感神祇,調陰陽,同人鬼。故能關山川之風,以播德與無外。由此言之,治用大矣。” “逮乎末俗陵遲,正聲頓廢,多好鄭衛之音以悅耳目,故使樂章散缺,伶官失守。”這段話說明,孝文帝很了解音樂移風易俗的作用,同時他認為,如果沒有很好的治理音樂,王朝將會走向滅亡的道路。于是,孝文帝“釐革時弊,稽古復禮,庶令樂正雅頌,各得其宜。今置樂官,實須任職,不得仍令濫吹也。遂簡置焉。”

太和十六年(公元493年)春,孝文帝下詔讓中書監高閭“與太樂詳採古今,以備茲典”。高閭也有一定成就,“鐘石管弦,略以完具,八音聲韻,事別粗舉”,但是當時“遇遷洛不及精盡,未得施行”,后公元499年,孝文帝就駕崩了,公元502年,高閭也去世了,之前已經創作的雅樂,也就沒能派上用場。

三、孝文帝以后的雅樂發展

孝文帝之后的宣武帝也非常重視雅樂的發展,在鄭始元年秋(公元504年)下詔讓太樂令公孫崇“更調金石”,并讓“八座以下、四門博士以上此月(八月)下旬集太樂署,考論同異,博採古今,以成一代之典也”。但是,因為“六樂該深,五聲妙遠”,所以這次并沒有成功。十月份,宣武帝又安排進行了一次研討,但是仍然沒有結果。

直到正始四年(公元508年),才稍有成就:“……廣搜秬黍,選其中形,又採梁山之竹,更裁律呂,制磬造鐘,依律并就……”

后又讓太長卿劉芳和高肇一起主持修繕宮廷音樂。當時創制禮樂的宗旨是“依舊周禮更造樂器…”于是,劉芳就找了當時的“揚州民張陽子、義陽民兒鳳鳴、陳孝孫、戴當千、吳殿、陳文顯、陳文等七人頗解雅樂正聲,八佾、文武二舞、鐘聲、管弦、登歌聲調,”,“皆請令教習,參取是非。”后來宣武皇帝又“詔芳與侍中崔光、郭祚,黃門游肇、孫惠蔚等四人參定舞名并鼓吹諸曲”,于是劉芳等人就“更制金石,并教文武二舞及登歌、鼓吹諸曲”,但是,不知何故,宣武帝只采用了其中的文武二舞。從這些史料看出,雅樂原來有金石之器、文武二舞、登歌及鼓吹諸曲等,后來宣武帝把鼓吹雜曲停滯了,雅樂由此被刪減了。

其后的孝明帝也是很重視雅樂的建設的,正光(公元520-525年)年間,詔侍中、安典王延明監修金石,“令其門生河間信都芳考算之”,信都芳就整理了王延明的《樂說》,“并諸器物準圖二十余事而注之”,使別人“不得在樂署考正聲律也”,從而把雅樂的規范基本確定了下來。

永安(公元528--530年)年間,胡人來襲,之前的所有宮廷音樂的成果,再次消亡殆盡。

普泰元年(公元531年),前廢帝(節閔帝)讓祿尚書長孫稚、太長卿祖塋管理雅樂,但因為之前的書籍都被銷毀了,他們無法使用信都芳所考訂的雅樂規范,所以只能“謹依高祖所制尺……依魏晉所用四廂宮懸,鐘磬各十六懸,塤、篪、箏、筑聲韻區別。”“今六懸既成,臣等思鐘磬各四,鈲镈相從,十六格宮懸已足,今請更營二懸,通前為八,宮懸兩具矣…用之無缺”。經過兩人的努力,北魏的雅樂終于再次重建起來。并且,在永熙二年(公元534年)夏,將文武二舞的名稱定為《大成》。

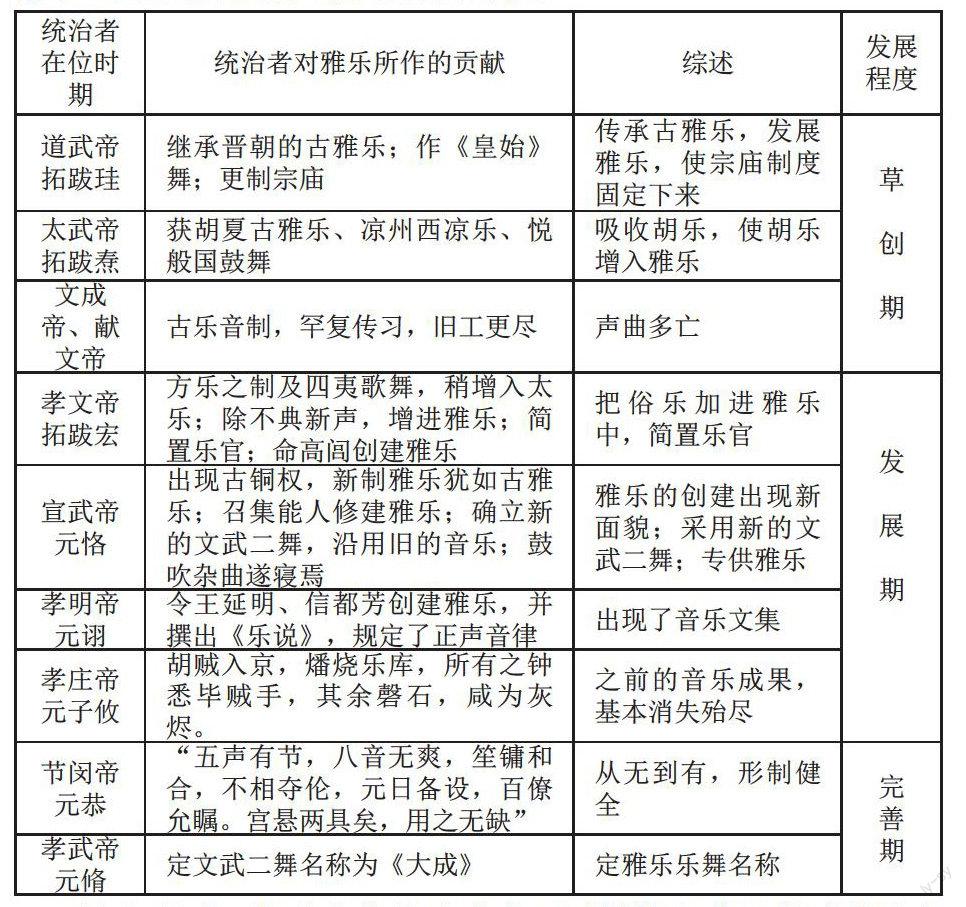

筆者將上述北魏雅樂的增修過程加以梳理,制成下表,以期能夠以更加直觀的方式展現歷史過程。

統治者在位時期 統治者對雅樂所作的貢獻 綜述 發展程度

道武帝拓跋珪 繼承晉朝的古雅樂;作《皇始》舞;更制宗廟 傳承古雅樂,發展雅樂,使宗廟制度固定下來 草

創

期

太武帝拓跋燾 獲胡夏古雅樂、涼州西涼樂、悅般國鼓舞 吸收胡樂,使胡樂增入雅樂

文成帝、獻文帝 古樂音制,罕復傳習,舊工更盡 聲曲多亡

孝文帝拓跋宏 方樂之制及四夷歌舞,稍增入太樂;除不典新聲,增進雅樂;簡置樂官;命高閭創建雅樂 把俗樂加進雅樂中,簡置樂官 發

展

期

宣武帝元恪 出現古銅權,新制雅樂猶如古雅樂;召集能人修建雅樂;確立新的文武二舞,沿用舊的音樂;鼓吹雜曲遂寢焉 雅樂的創建出現新面貌;采用新的文武二舞;專供雅樂

孝明帝元詡 令王延明、信都芳創建雅樂,并撰出《樂說》,規定了正聲音律 出現了音樂文集

孝莊帝元子攸 胡賊入京,燔燒樂庫,所有之鐘悉畢賊手,其余磬石,咸為灰燼。 之前的音樂成果,基本消失殆盡

節閔帝元恭 “五聲有節,八音無爽,笙鏞和合,不相奪倫,元日備設,百僚允矚。宮懸兩具矣,用之無缺” 從無到有,形制健全 完

善

期

孝武帝元脩 定文武二舞名稱為《大成》 定雅樂樂舞名稱

綜上所述,北魏多代統治者由于時局的變動以及對雅樂態度的不同,導致了北魏的宮廷雅樂多次興廢。但是,在這個過程中,隨著胡樂與俗樂的進入,為北魏的雅樂注入了新鮮的血液,并歷經數代最終為隋所繼承,成為一代的典范。

參考文獻

[1][北齊]魏收.《魏書》,北京,中華書局,1974.

[2][唐]劉征.《隋書》,北京,中華書局,1973.

[3]夏野.《中國古代音樂史簡編》,上海音樂出版社,1989年2月,第1版

[4]李方元,余梅.《北魏宮廷音樂考述》,《中國音樂學》,1998年,第2期

[5]李方元,李渝梅.《北魏宮廷音樂機構考》,《音樂研究》,1999年6月,第2期.

[6]李建棟.《西域得胡戎樂在北魏的傳播與被接受》,《學術月刊》,2007年,第5期

[7]陳四海,侯峰.《論北魏漢化改革對音樂的影響》,《天津音樂學院學報》,2010年,第2期.

[8]李冰.《<魏書·樂志>綜述》,《文教資料》,2011年1月號下旬刊.

作者簡介:馮敏,上海音樂學院2013級碩士研究生,研究方向:東方音樂研究。