杰尼索夫《中音薩克斯與鋼琴奏鳴曲》的現代元素分析

彭誠

【摘要】俄羅斯先鋒派作曲家愛迪生·杰尼索夫的《中音薩克斯與鋼琴奏鳴曲》是薩克斯曲目文獻中的代表作品之一。本文通過對其創作背景的了解,運用相關音樂分析技法嘗試剖析這部作品所蘊含的現代音樂元素,挖掘出這首樂曲的內在價值。

【關鍵詞】杰尼索夫;奏鳴曲;薩克斯;現代元素

愛迪生·瓦西里耶維奇·杰尼索夫(1929-1996)是一位杰出的俄羅斯現代作曲家,作為俄羅斯音樂先鋒派的開創者,他與古拜杜麗娜、施尼特凱并稱為俄羅斯先鋒派三杰。杰尼索夫身為后斯大林時代的作曲家,與同時期蘇聯作曲家一樣對歐美現代音樂興趣濃厚,如安東·韋伯恩、勛伯格、皮耶爾·布列茲等作曲家的音樂。杰尼索夫汲取他們的作曲技法和表達形式,這讓他的作品體現出俄羅斯傳統音樂與歐美現代音樂的全新融合。《中音薩克斯與鋼琴奏鳴曲》便是他的代表作之一,作品采用序列音樂和爵士樂寫作技法,聽感上別具一格,是薩克斯現代作品庫中的璀璨之星。

一、作品簡介

1970年3月,法國著名薩克斯演奏家讓·瑪麗·隆代在莫斯科進行演出及講學。通過此次與讓·瑪麗·隆代的結識,杰尼索夫看到了薩克斯這件樂器的獨特魅力,受讓·瑪麗·隆代委托,在1970年后陸續為薩克斯創作了一系列曲目:《中音薩克斯與鋼琴奏鳴曲》(1974年);中提琴協奏曲改編的《薩克斯協奏曲》(1986年);《四支薩克斯與鋼琴五重奏》(1991年);以及《中音薩克斯與大提琴奏鳴曲》(1994年)。

其中《中音薩克斯與鋼琴奏鳴曲》最廣為人知,在近年來的阿道夫·薩克斯國際薩克斯管比賽、Jean-Marie Londeix國際薩克斯管比賽等國際賽事都將此曲作為競賽曲目之一。由于這首奏鳴曲的演奏難度較大,間接上也促使薩克斯這件現代樂器的演奏技法得以擴展。所以讓·瑪麗·隆代曾經評價道:杰尼索夫的奏鳴曲是薩克斯曲目中最值得演奏的作品之一。

第一樂章是奏鳴曲式的快板。全曲根據開頭B-C-A動機發展的P2序列分成三個樂段,構成呈示(1-40)-展開(41-99)-再現(100-end)的奏鳴曲曲式。這一樂章有大量切分和搖擺的爵士風格特征,并出現復雜的節奏,其節拍也在不斷變化:6/32,4/32,11/32,17/32,既有理性的序列音樂技法又包含了爵士樂的動感。

第二樂章是奏鳴曲式框架下的慢板。全曲以薩克斯管獨奏為主,樂思非常自由的發展,給人一種即興的感覺。

第三樂章的主題動機采用第一樂章的P2序列,全曲可分為四個部分。第一部分開頭鋼琴聲部加入固定低音的形式引入,以變奏的形式進行擴充;之后在21小節的薩克斯聲部采用主題動機的倒影(I)形式進入第二部分;第三部分從54小節開始,可以看出鋼琴聲部的“音塊”化對旋律聲部的割裂;第四部分從74小節到結束,這部分主要是三聲部平行聲部旋律線條的敘述。

二、《中音薩克斯與鋼琴奏鳴曲》的現代元素分析

(一)十二音序列音樂元素

十二音序列音樂是指,根據平均律中半音階的十二個音高級數按照特定順序排列而產生的音樂創作技法。在原始的十二音序列理論中規定,每個音高在序列中只出現一次。這樣序列在原型(P)排列的基礎上,還可以進行:逆行(R)、倒影(I)、逆行倒影(RI)三種基本的變形。

針對一首十二音序列音樂的作品,首先要確定的是它是以什么樣的序列來進行創作的,首先在作品中找到一個明確的旋律,然后再將這條旋律所使用的序列與作品開始的各音進行音程對照,便可以找到作品開始的序列。下面是《奏鳴曲》第一樂章起始的序列P2(例1):

例1:

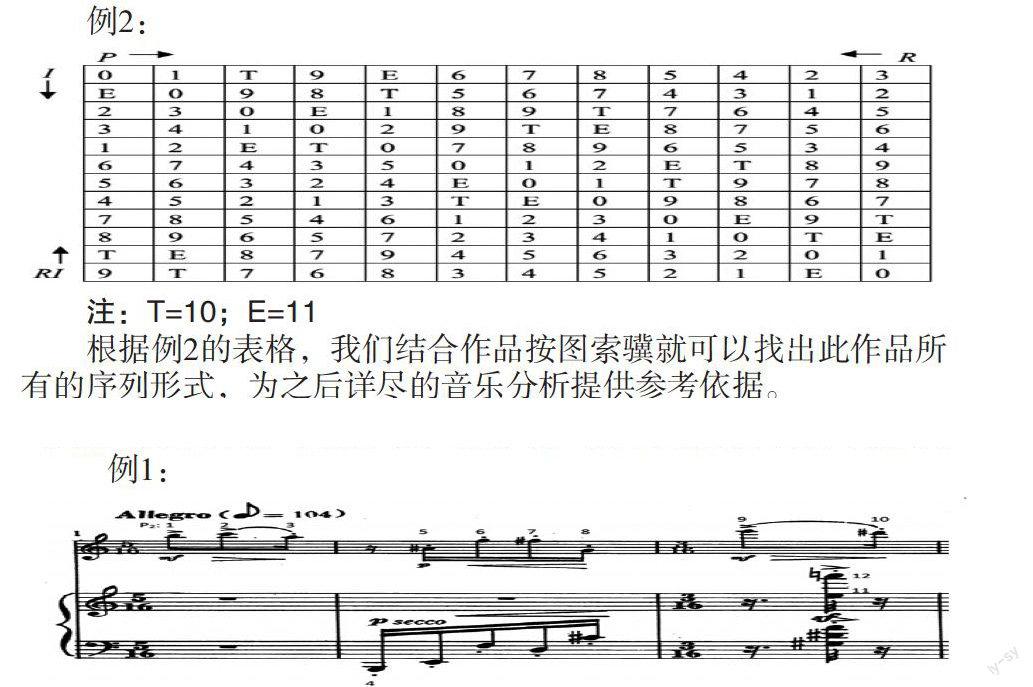

上文已了解,十二音序列的原形和另外三種變形共計有四種排列形式,而實際上用一個十二音序列進行創作局限性太大,所以除一個序列原位的原型外,還采用其反行、逆行及反行的逆行,這四種形式在十二個半音上出現,形成一個序列的四十八種變體。任何一個序列都可以被安排在像例2這樣的12×12方陣中。在方陣中,從左到右為序列的順行P;從右到左為序列的逆行R;從上到下為序列的倒影I,從下到上為序列的逆行倒影RI,它顯示了每種序列位移的可能性,根據《奏鳴曲》第一樂章的原始序列是P2,結合之后小節的序列位置即可推算出其他形式的序列變形,下面是第一樂章的序列表(例2):

例2:

注:T=10;E=11

根據例2的表格,我們結合作品按圖索驥就可以找出此作品所有的序列形式,為之后詳盡的音樂分析提供參考依據。

(二)爵士元素

杰尼索夫談及爵士音樂時,他說:“我很喜歡爵士樂,這是真正的藝術。邁爾斯·戴維斯是我最喜歡的音樂家, 他的樂思如同德彪西一樣精致。”

在節奏旋律上,整首樂曲使用了5/16、3/16、9/32等復合節拍有意削弱節奏意識中的方整性律動意識,這種作曲思維即借用了爵士樂中不規律的重音表達形式。在第三樂章43-53小節,薩克斯聲部與鋼琴聲部齊奏出具有波動感的附點節奏,加上半音化旋律線條、帶有人為重音節拍的三連音、以及快速的演奏速度都是波普音樂的最佳例證。之后兩個聲部的齊奏在52小節因加入非傳統節奏比例的“音塊”進入新的段落。

在演奏技法上,杰尼索夫吸收了爵士薩克斯樂手演奏中的一些常用技巧,在薩克斯吹奏中加入彈舌、滑音、雙音、咆哮音等現代技法。比如在第二樂章第1小節使用復合音技巧,即采用譜面上的固定指法同時吹奏出兩個及兩個以上的音;第三樂章第19小節加入彈舌技巧,即利用哨片的彈力將舌尖黏住哨片向口腔拉動形成真空而產生的拍打音;第三樂章第23小節加入滑音技巧,樂曲中的滑音技巧有小幅度滑音與大幅度滑音兩種,小幅度的滑奏小于二度依靠嘴唇和口腔的變化即可輕松發音,而一般超過二度以上的滑音需要在嘴唇口腔變化的基礎上配合手指按鍵的緩慢運動才可以實現。

總結

以上對《奏鳴曲》的簡要分析可以看出杰尼索夫的《奏鳴曲》并不是單純序列音樂技法的寫作,亦不是對爵士的簡單模仿。這是杰尼索夫作為先鋒派作曲家對古老音樂傳統的反叛以及對歐美現代音樂的吸收與融合。《奏鳴曲》顯示了他極具有個性化的創作能力,也正是這種個性讓此作品成為薩克斯曲目庫中的一首經典之作。

參考文獻

[1]《新格羅夫音樂與音樂家辭典》第一卷[M].湖南文藝出版社,2012.

[2]姚恒璐.《現代音樂分析方法教程》 [M]. 湖南文藝出版社,2003.

[3]Michele Gingras.Jean-Marie Londeix: Master of the Modern Saxophone. Roncorp Pubns,2000