核泄漏重災區災后重建現狀調查報告

張惠

摘 要:日本福島第一核電站事件是自前蘇聯切爾諾貝利事件后最嚴重的核泄漏危機。如何在核污染地區進行災后重建成為前所未有的難題。緊鄰核電站的南相馬市災后重建案例值得所有發展核能的國家警醒和借鑒。文章在災區實地調查的基礎上介紹了南相馬市災后三年的重建現狀,并對災區存在的問題進行分析,最后進一步闡釋了這一案例對我國的啟示和借鑒意義。

關鍵詞:福島;南相馬;核泄漏;災區;重建;調查

2011年3月11日,當地時間14時46分(北京時間13時46分),日本東北部海域發生里氏9.0級地震,這是日本有地震記錄以來發生的最強烈地震,造成重大人員傷亡和財產損失。15時35分,地震引起高達十米的海嘯襲擊巖手縣、宮城縣和福島縣。地震和海嘯導致位于福島縣南相馬市附近的福島第一核電站供電中斷,繼而引發設備損毀、堆芯融毀和輻射泄漏等事故,成為自1986年前蘇聯切爾諾貝利核泄漏事故以來最嚴重的核子事件。

此次災難中,福島縣南相馬市共死亡1083人,其中海嘯導致的死亡人數為636人,地震關聯死447人。市內超過53.6%建筑物被完全或部分損毀,農地受災面積達到2700公頃。由于核泄漏的影響,福島第一核電站半徑二十公里內的居民全部被迫遷出避難,半徑二十公里至三十公里區域內居民在家中避難。至此南相馬市經濟崩潰,交通網斷裂,數萬群眾被迫住進臨時避難的簡易房屋。

作為遭遇地震、海嘯、核泄漏事件三重災難的南相馬市,在人類歷史上絕無僅有。在世界各國大力發展核能產業的背景下,對這一案例的研究可作為災難防控及災后重建的重要參考。3·11關東大地震三周年之際,作者隨日本慶應義塾大學研究團隊親赴南相馬市進行實地調研,考察當地災后重建狀況。文章將對災區目前的現狀及問題進行分析,并試圖對我國提供啟示及借鑒。

1 核泄漏重災區調查概要

1.1 南相馬市概況

南相馬市位于日本東北部,是福島縣濱通北部的中心,東邊面向太平洋,面積為398.50平方公里,2014年3月20日統計市內常住人口為51,905人。該市設立于2006年1月1日,由鹿島區、小高區和原町區三個區組成。災前該市主要產業為農業、林業和漁業。由于距離發生核泄漏事故的福島第一核電站距離最近,南相馬市成為經歷地震、海嘯和核污染三重災害的城市。

1.2 核污染控制現狀:污染程度逐漸減低

核泄漏事件發生后,控制和去除核污染成為了南相馬市災后重建的首要任務。南相馬市政府在2011年7月制定了《南相馬市放射性物質的除污染方針》,設立南相馬市除染推進委員會。應對核污染的對策主要分為三個部分:(1)輻射量監測。由于核輻射對未成年人的危害遠大于成年人,為了讓兒童和青少年有健康安心的生活環境,南相馬市把監控和除污的重點放在學校、通學路和公園等地,并對幼兒園、中小學的午餐進行嚴格的檢測,以保證安全性。除此以外,在市區內的公共場所及自來水廠設置輻射檢測儀器,以實時監控空間輻射指標。(2)去除核污染。除污的區域分為生活區和農地,采用表土去除、填埋、洗凈等方法進行作業。在核輻射超標的區域根據工程進度及最新輻射監控數據來進行具體操作。(3)有關輻射的健康教育。市民團體定期組織學習會和溝通會,讓市民對輻射有正確認識,并具備基本自我保護能力。同時,政府組織一年兩次的人體內輻射值免費檢測。

經過三年的努力,南相馬市的核污染已經得到了較好的控制。預計在2014年12月底,放射性物質可以達到比2011年9月減少60%的目的。同時,在醫院定期進行的人體內輻射值監測中,成人體內核物質檢出率平均為2%,未成年人檢出率平均為0.2%,但檢出人群中的核物質量均未超過安全值。

1.3 災區人口現狀:勞動力流出嚴重

南相馬市2010年11月23日登記居民人口為71,561人,2014年3月20日市內居住人口數為51,905人(其中包含從其他災區移居到本市的4,988人)。目前受災居民被分為幾種類型:市外避難居民,市內避難居民,市內居住居民和戶籍已轉出者。核泄漏事件發生后,福島第一核電站半徑二十公里以內的居民全部被強制遷出,安排在市內及市外臨時集體住宅避難。三年來臨時住宅的艱苦條件并無改善,康樂設施的缺乏導致一些集中避難的群眾出現心理問題,自殺率顯著上升。但由于資金缺乏和選址難題,永久性安居房的建設目前仍沒有提上議程。

由于擔心核輻射對身體健康的影響,大批有子女的青年家庭遷出該市,其中有子女的20歲至39歲居民家庭到市外避難的比例占到44%,中小學校的學生人數與災前相比減少約54%,保育園和幼兒園的幼兒人數比災前減少40%。年輕及有子女一代的流出,使災區老齡少子化現象更加嚴重,勞動力的減少也使災后重建速度放慢。

在市外避難居民的回歸意向調查中顯示,約有43%的居民愿意重回南相馬,但有四個前提條件:(1)災情緩解;(2)輻射值保持在安全水平;(3)獲得足夠的賠償;(4)社會福利及醫療設施重新開放。21%的居民表示“不想回”或“肯定不回”,另外34%的居民還在“猶豫中”及“觀望中”。

1.4 市內就業狀況:隱形及結構性失業上升

受核污染的影響,災后南相馬市大片耕地被限制耕種,目前這種狀態仍未解除。如在原有的6820公頃水田中,只有122公頃目前作為試驗田在進行試耕栽培,其他的土地全部轉為農地保護或荒廢抑制地。由于耕地減少及核污染導致的農作物滯銷,大量農民處于隱形失業及半失業狀態。當地有部分農戶嘗試水耕種植,試圖做到零輻射農業,但仍不能挽回頹勢。在對小高區進行的問卷調查中顯示,僅有25%的農民還愿意繼續務農,46.3%的農民不再想從事農業生產,27.4%和1.3%的農民還在猶豫中和無法作出回答。

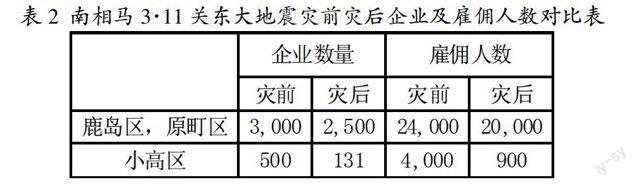

原輻射警戒區以外的鹿島區和原町區企業數量和從業人數減少16%。位于舊輻射警戒區內的小高區由于受核輻射影響更大,目前因企業關閉而導致的失業人數達到3000人,與此同時,由于青壯年人口的大量流出,災后重建所需的勞動力得不到及時補充。如災前南相馬市的有效招聘率為0.54倍,2013年4月達到1.92倍。失業問題和用工短缺同時存在,顯示出區域性的結構性失業問題。

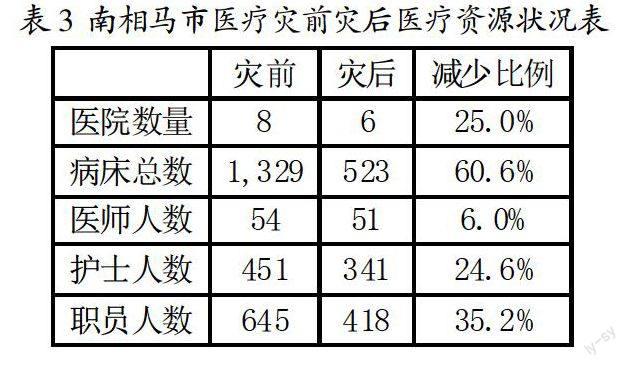

災后南相馬市有兩所醫院被關閉,與災前相比,2014年3月醫院護理人員和病床總數分別減少了24.6%和60.6%。災區的醫療資源沒有得到及時的支援和補充。

雖然福島核電站半徑三十公里以內的居民獲得政府醫療費用全免的待遇,但當地卻沒有充足的資源來提供災后醫療服務。根據南相馬市長壽福祉課2013年5月的調查顯示,需要住院治療的病患由災前的2,761人上升到3,380人,但醫護環境卻由于災后人手不足而持續惡化,導致許多病患無法順利入院治療,這一狀況在較長時間內難以改善。同時,醫療資源的減少也使許多在市外避難的災民不愿意再回歸災區生活,對災后重建造成不利影響。

2 核泄漏重災區現狀分析

在市政府的努力下,南相馬市的核污染狀況得到了較好控制,目前的監測數據顯示核污染事件暫時未對當地居民構成生理上的實質傷害。但對核污染的恐懼有時比核污染本身危害更大。這也使福島縣和其他同時受災但未受核泄漏影響的宮城縣、巖手縣相比,災后重建進程明顯落后。時至今日,南相馬市的居民仍然沒有恢復到正常生活狀態,災區生產停滯,經濟崩潰,大量土地拋荒,和三年前相比,重建成效甚微。究其原因,可以歸結為以下幾點:

2.1 災前未建成彈性社區

彈性社區是指具有以最小的社會損失應對災難及災后迅速恢復到原有狀態之能力的社區。一般認為,自然資源依賴型的社區具有較小的彈性。南相馬市災前產業結構單一,主要產業為農業和漁業,嚴重依賴當地自然資源。在土壤和海域被核污染后,大片土地不適宜再耕種,漁民也無法從事以前的行業。但區域內并無其它產業作為替代,導致大批災民無法順利恢復生產。此外,災前南相馬市就存在高齡少子化問題,勞動力人口持續下降,災后又有大批青壯年勞動力流出。人力資源的短缺使災區缺乏活力,社區應有的學習和適應能力下降,使災區重建進程放緩。

2.2 三重災難災情復雜

應對核污染經驗的缺乏使災后重建舉步維艱。相比其他在3·11大地震中受災的宮城縣和巖手縣而言,福島縣的災情更為復雜。除了美國三哩島及前蘇聯切爾諾貝利事件外,人類歷史上并無其他處理核泄漏危機的案例,而且要在受核污染的地區進行重建更是史無前例。對核物質的監控和除染是災區重建的核心任務,但核輻射的許多相關問題在科學上并無定論。沒有現成的經驗可以借鑒,災區的許多工作只能采取走一步看一步,再慢慢修正的方式來進行。同時,被污染地區的重建及相關問題的解決需要大量各種領域的專業人員來提供支持,但對核輻射的恐懼使許多外部組織對進入該地區長期從事援助工作望而卻步。

2.3 缺乏統一行動的戰略

災區重建需要宏觀層面的統一規劃及部署,但時至今日南相馬市仍未對災后重建的總體方案達成一致意見。在市民團體和市政府的組織下,南相馬市舉辦了多次由政府、NPO、市民團體、專家學者、市民代表參與的災后重建協商會議,試圖商討統一行動綱要,但目前暫時未能實現。這一民主協商過程值得肯定,但各個市民團體利益訴求不一致使每次協商會議的收效甚微,各方難以在短時間內達成統一意見。統一行動綱要的缺乏使南相馬在災后重建上難以形成合力,此外也沒有強有力的組織來推動重建工作進行,這對本來就缺乏人力物力的災區更是雪上加霜。

2.4 損害賠償存在問題

災后損害賠償不能彌補災民實際損失,使災民回歸意愿下降。災后南相馬市政府和東京電力公司(福島第一核電站是東京電力公司旗下產業,以下簡稱東電)都成立了損害賠償委員會,專門處理核污染造成的市民生命和財產損失賠償問題。災后初期,損害賠償委員會對所有遷出核電站半徑三十公里內的居民財產設立了一個賠償標準。三年后,一部分強制遷出地區開始準備解除居住限制,原來避難的災民可以回歸原地居住,但此區域內的房屋由于三年來無人看管而呈現野生化狀態,原有的公共設施也基本荒廢,災民拿到的補償不夠支付重新遷入所需成本。并有當地居民稱,由于東電的賠償政策過于復雜,只有不到一半的災民申請到了賠償。

2.5 缺乏和外界的信息交換

雖然日本資訊發達,但除了少數媒體的零星報道外,大多數日本主流媒體并沒有及時傳遞災區重建信息,災區以外的人很難了解核泄漏地區重建的實際狀況。南相馬市等重災區也沒有開發有效的公共信息平臺,無法與外界進行有效的雙向溝通。外界無法了解災區的真實需求和困境,難以提供有效的支援。同時,信息的缺乏甚至導致謠言的傳播,對當地農業的聲譽產生不良影響,加重了外界對當地核輻射狀況的恐懼,更加不愿意進入災區或購買當地農產品。即使在輻射檢測值正常的情況下,當地農作物仍然滯銷,農業復興進展緩慢。