山水間的夢

周俊芳

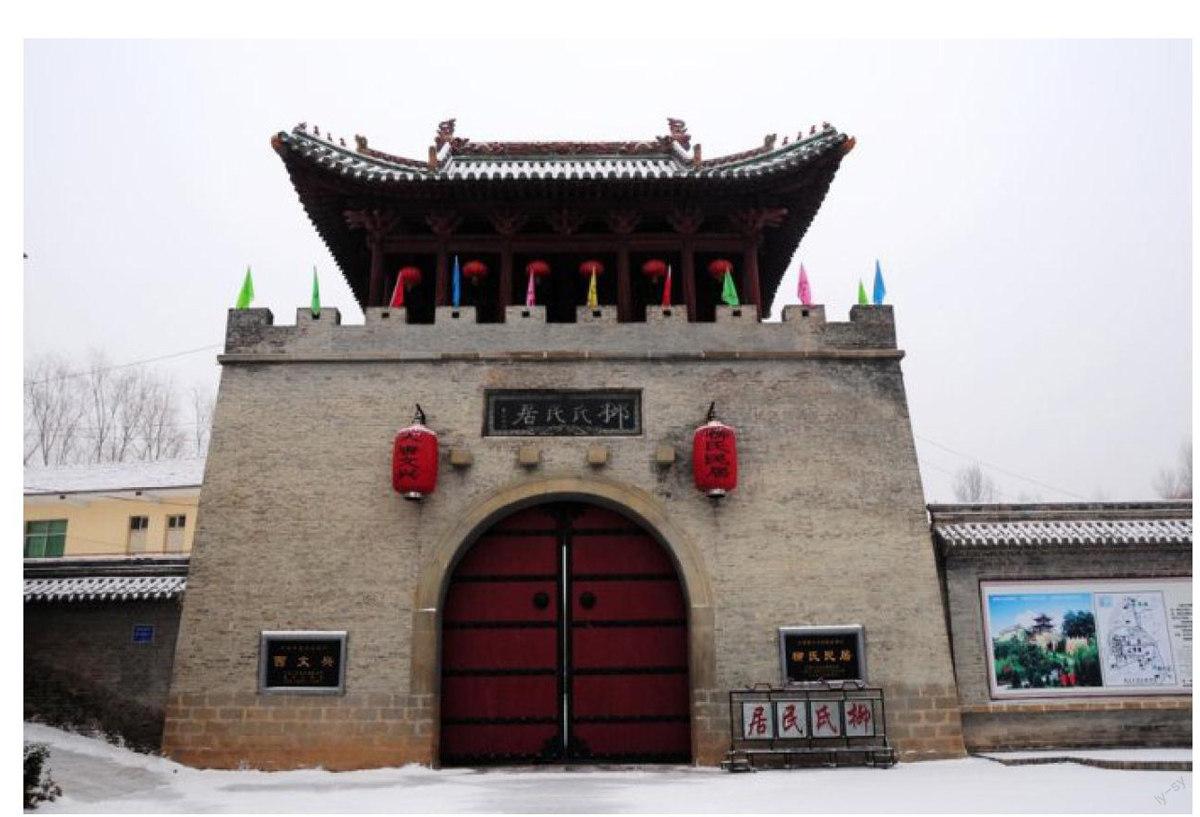

十多年前去太行上腹地沁水西文興村,參加開發柳氏民居的研討會。

一夜無雨,但空氣中卻像凝結著細密水珠,9月的天氣,清晨的味道如此甘冽、潮潤,竟有一種斜風細雨的感覺。無可名狀地讓人清醒、驚喜,在山西的太行山深入,怎么會有這樣潤澤所在?

看慣了晉中一帶的晉商大院,柳氏民居稱不上美不勝收,不過是個明清建筑的古村落遺存。據記載,明永樂四年,柳宗元遺族耕讀發家,始造河東柳氏府邸一進13院,占地3萬多平方米,是中國目前唯一以同祖血緣世代聚居的原始古村落。

其家族背景著實令我興奮不已。這里竟然是唐代文學大家柳宗元的一脈同宗后裔。也就是說,在唐末就消失在世人視野中的柳宗元后人,在這個偏遠的沁河之畔落葉生根,繁衍生息。

這個以“耕讀為本,隱姓埋名,歷經宋元,不宣門庭”的家族,是我故鄉河東顯赫一時的望族柳氏家族。

眼前的一切讓我擊節贊嘆。無論是上黨盆地富饒的物產,還是山巒間靜謐的景致,或者蘊藏充沛的文物古跡,都不能不讓我一次次追隨而來。在上黨的古戰場,鱗次櫛比的湯王廟,隨處可見的金元廟閣……不由自主地激情澎湃,流連忘返。

柳氏家族在沉寂了500年后,才復興起來,重振家門。滔滔沁河水載走了他們多少艱辛,又留下了多少精彩瞬間。河流的記憶,雖無言但真切。從古到今,人們逐水而居,既為了生存繁衍,更為了承載傳播。

江山無恒主,于是古人說“青山不改綠水長流”。 山水是不分他鄉我鄉的,它不會因朝代更迭而變換,只有人們“逝者如斯”的感嘆穿過歲月留存下來。

所謂家園,說的不僅是現實意義上的家鄉、籍貫,更是人們的心靈寄托和精神所系。

有一年,被派到晉城去掛職鍛煉。有幸多次走到了山西境內南太行的盡頭,恰好是沁河蜿蜒而來,即將從高原飛流直下跌入平原的那一段。

沁河是山西的第二大河流,卻遠沒有黃河、汾河知名度高,可謂名不見經傳。山西女作家葛水平寫過一本《河流帶走兩岸》,講述的就是她家鄉沁河兩岸的故事。

聽說沁河第一灣值得一看,且離我們掛職的地方不過20里地,在澤州正南李寨鄉的大山深處。

去到那里要經過一段很長的路,車子在鄉間公路上飛馳,總有一種恍然在畫中的感覺。轉過一道彎,是麥浪金黃的梯田,再拐上一個坡,是大片的芍藥掩映在樹林深處,沖下九曲十八彎的盤山路,灌木叢生,野花滿坡,蝶飛鳥鳴……最最可愛的是,清晨的薄霧,像極了一層紗,遠看朦朦朧朧,走近了卻清清爽爽,淡淡的帶著清香,顧不得去品,是花香還是鳥鳴,貪婪地深呼吸,陶醉在如夢似畫的景致里。

這遠沒有完。車下到半山腰,眼前就是撕開畫布一般的沁河第一灣。險山峻嶺在此閃開,奇峰幽谷暫且退后,鋸立斧鑿般幾百尺的落差,崖下便是幾乎360度的回轉——沁河在這里滑了一個完美的彎。

想要將它完美地收入鏡頭,是有些難度,那是一張巨幅畫卷。山巒樹木做陪襯,村莊人家是點綴,似乎少了哪樣都不夠完整。水不是磅礴的水流,而是以一種緩緩的姿態,潺潺地流動。心在這里少了震撼,卻多了份親切。

山下的村莊,靜默而安閑,有些“不知有漢,無論魏晉”的意味。村舍房屋就散漫地排列在彎道陽面背風的一處,像極了江南的水墨畫。誰能不想急切地走進去,融進那山與水的褶皺間?

繞過一大段窄路,抵達高崖的對岸,便是陽城地界——磨灘鄉寨后村。一個典型的人去樓空的“空殼村”。羊圈廢棄,菜地荒蕪,雜草叢生,大半房屋坍塌,街巷如遭到洗劫一般,怯生生地迎接著一批批的城里人……

如今,這里是背包客的天堂,是徒步者的驛站。

因沁河源頭而得名的沁源,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地。沁河則流經太行山主脈形成的最深峽谷中,有著“孔山刀劍立,沁水龍蛇走”的曼妙身姿。

趁著客居晉城的時間,我好多次走近沁河,站在高崖上遠眺大灣,心馳神往。如此如畫美景中,與這里一樣的村莊,在漸漸退化消逝,在人為地或自覺地被剝離和淡忘。孩子們沒有了村頭巷尾的記憶,山巒沒有了大聲呼應的生機,還有多少遺憾,隱藏在如瀑山水之中?

人類的遷徙是一種常態。古人說“人挪活,樹挪死。”在現代文明的大潮下,城市一步步吞噬村莊,人們開始在快速的、物質化的氛圍中,追尋另一種生活方式。農耕文明的簡單與溫情,傳承與敬畏,包括一些約定俗成的東西,被散落在山河縱橫之間,拋棄在急速變富的路上。

習近平總書記有句很經典的話:“必須留住青山綠水,必須記住鄉愁。什么是鄉愁?鄉愁就是你離開后還很想念。要像保護眼睛一樣保護生態,要像對待生命一樣對待環境。”

當李寨鄉的人們渴望加快開發的步伐,慕名而來的徒步客在寨后村安營扎寨時,我有種擔憂,這份清靜能存留多久,人與自然的和諧能相處多久?沒有了裊裊炊煙的滋養,山水還能承載什么?河流兩岸,還能呈現出勃勃生機?

話題回到西文興村。目下,村里仍居住著50多戶人家,200余口人,幾乎全為柳姓一族。柳姓人家世守祖訓:“耒讀為本,族產勿分,合族聚居,勿宣門庭,以為文人大(音待)興者”(《河東遺訓》)。

這些村莊和文明,會不會絕無僅有,孤立成一個范本?生活在沁河之濱的鄉民,能否將祖先的遺存,世代延續,這不僅是一個研究發現那么簡單,更是一個民族生生不息,文明延綿不絕的大課題。

未來,還會有很多讓我們眼花繚亂的事物,打破自然山水固有的格局,但愿,我們不會迷失在鋼筋水泥的叢林中,回望故園,帶著一種眷戀和思念,保留一份敬畏和虔誠,或許,便是對鄉愁最好的詮釋吧!