打造“書香內蒙古亮麗風景線”

內蒙古自治區新聞出版廣電局

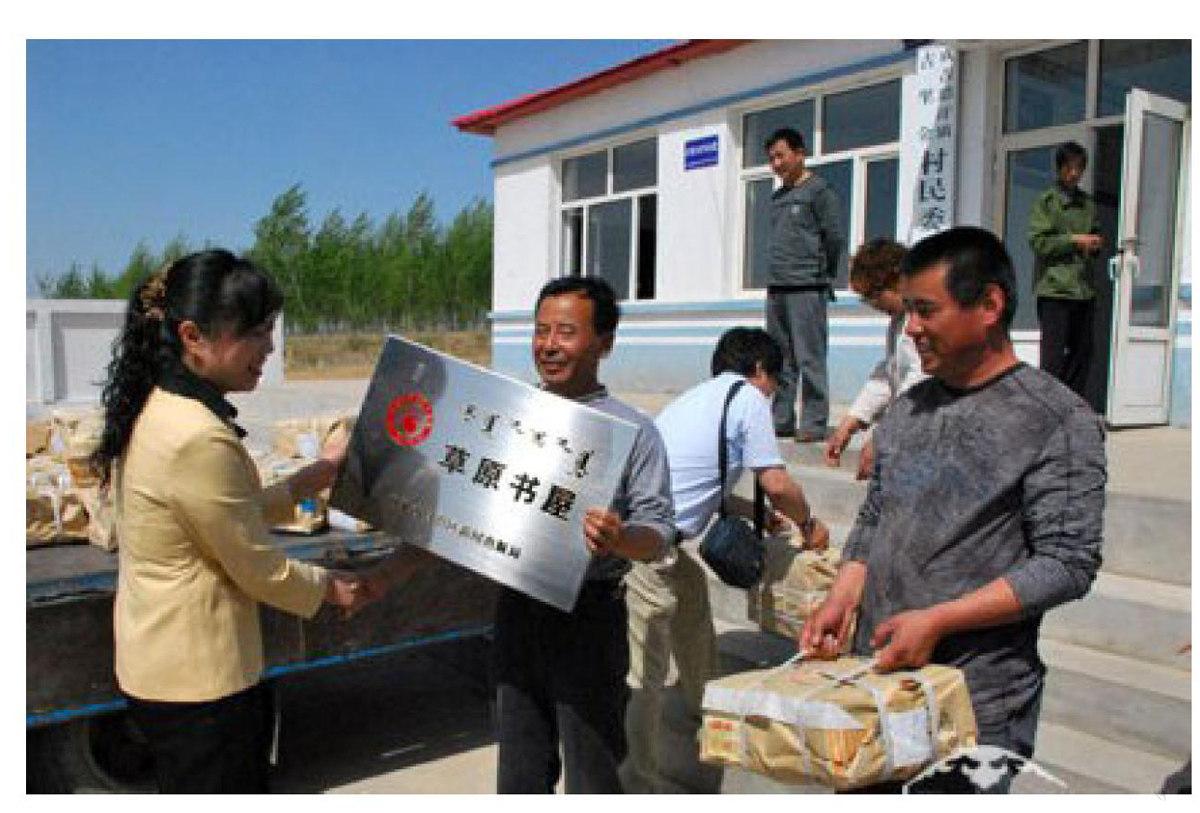

內蒙古自治區“草原書屋”工程建設于2008年全面啟動,現已建設漢文書屋9123家、蒙古文書屋2152家,實現了“草原書屋”在內蒙古自治區境內的11275個行政村的全覆蓋。五年間,“草原書屋”工程建設國家財政相應撥付專項資金1.804億元、自治區配套專項資金4510萬元。

草原書屋工程建設作為原內蒙古自治區新聞出版局的一號工程,要保證廣大農牧民喜歡看,用得上、要保證出版物選配全過程在陽光下運行,接受監督,有章可循。

從實際情況來看,草原書屋出版物突出了內蒙古自治區的區域和民族特點,加大了貼近農牧民生產生活實際,服務“三農”“三牧”圖書的品種和數量,加大了環保、法律、防災、防疫、衛生保健等實用圖書的品種和數量。

草原書屋的工作重點

在建設中,始終堅持“草原書屋建設、優質圖書出版、閱讀氛圍營造”三位一體的工作思路,整合資源,始終堅持實現資源共享,圍繞“建、管、用”三個環節,創新突破,建立健全促進草原書屋良性發展的出版物借閱、管理員培訓、出版物管理等各項制度和檢查驗收辦法,通過規范管理促進書屋健康發展,真正把草原書屋建設成為基層廣大農牧民群眾滿意的民心工程。

始終堅持在提高草原書屋建設質量上下功夫,最大限度地發揮書屋在普及農業技術、傳承民族文化、傳播社會主義先進文化、提高全民族文化素質等方面的作用。

內蒙古自治區鄂爾多斯市依托得天獨厚的資源優勢,實現了跨越式的發展,主要經濟指標連續多年穩居自治區前列。經濟的快速發展為公共文化服務體系建設提供了強有力的支撐,鄂爾多斯市各旗、縣、區建成了一批高標準、高質量的草原書屋。

2012年市委政府統籌規劃,一次性財政下撥資金,統一購置91輛流動汽車,服務于本市旗、縣、區的公共文化建設,為送文化下基層提供了強有力地保障,基層廣大農牧民能夠及時享受到更加直接的優秀公共文化服務。

鄂爾多斯市在自治區率先建立起對草原書屋管理人員的旗聘、鎮管、村用的創新工作機制。

鄂爾多斯市委、市政府全力扶持公共文化服務體系的建設,在2013年文件中,明確要求全市每個嘎查村草原書屋至少配備1名公共財政補貼的管理人員,實現了市財政對草原書屋管理人員進行財政補貼,補貼標準為每人每月1000元。

一個城鄉聯動、多形式、多層次、功能完善、布局合理、協調發展的公共文化服務網絡體系已形成。成功地構建了以市旗區公共文化服務單位為龍頭、鄉蘇木鎮文化站為樞紐、村嘎查草原書屋為輻射的三級文化網絡。

從結構、機制、服務內容等方面人手,不斷創新與豐富公共文化服務體系建設內涵。鄂爾多斯市在緊緊圍繞公共文化服務組織支撐、公共文化服務供給、公共文化服務網絡建設、公共文化服務評估等內容上不斷加強建設力度,推動了公共文化服務體系建設在科學理論指導下實現可持續發展。創造了多項具有獨特民族特色的公共文化服務體系建設亮點,具有重要的典型示范意義。

白音烏拉嘎查位于內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗東烏珠爾蘇木東南哈日扎拉嘎地區,是一個以巴爾虎蒙古族為主體的純牧業嘎查。嘎查共有149戶,418人口,嘎查土地面積37.5萬畝,其中草場面積36.3萬畝,人均草場面積1090畝。牧民居住建立高度分散,線長面廣,最大南北跨度為45公里。

東烏珠爾蘇木白音烏拉嘎查流動“草原書屋”建成。其中,陳巴爾虎旗財政資助12萬元,嘎查集體出資6萬元,建成了40平方米房車式流動草原書屋。書屋中圖書、報紙、期刊、閱讀桌椅一應俱全。嘎查“流動草原書屋”中各種刊物有93種,各類圖書1256冊,還有103套光碟,其中蒙文出版的書籍有500多種,占全國蒙文出版圖書的40%。流動草原書屋的圖書以農村牧區普及類出版物為主,兼顧政治、經濟、科技、法律、衛生、文藝、少兒類等出版物,分為蒙語、漢語兩類。

流動的知識

流動“草原書屋”可隨牧民需要,隨時遷移。牧民們夏天牧場草地放牧,這時的流動草原書屋從“流動變成了暫住”,駐扎在夏營地為牧民提供方便,成了牧民群眾的指導老師和精神糧食。晚上,牧民們生產生活之余學習一些剪羊毛、洗毛、防疫等知識,白天就可以操作運用實際生產中,極大地方便了牧民。

秋季是儲備蓄草最為繁忙的季節,勞作繁忙,牧民一般兩個月都不會離開打草場,且距離嘎查活動室路途遙遠。 而“流動草原書屋” 這時就發揮了作用,它承載著牧民的渴望,承載著對文化生活的需求,穿梭于牧民的蒙古包和打草場之間,形成了一個公共文化服務的鏈條,隨時隨地為牧民提供優質的公共文化服務。

寒冬時節,地處我國北端的內蒙古呼倫貝爾市哈氣成霜,然而在東烏珠爾蘇木白音烏拉嘎查的流動“草原書屋”中卻暖意融融。有的站在書架前精心挑選,有的端坐在書桌前捧書閱讀,借閱、登記、還書形成了習慣,場面溫馨。

流動“草原書屋”的建成是符合牧民的生產生活規律,牧民逐水草而居,書屋隨牧民而走,流動性大是特點,流動“草原書屋”的建成正如“干旱草原的及時雨”,給牧民帶來優質的公共文化服務,為廣大牧民送來知識、送來致富的信息,流動“草原書屋”成為牧民群眾生產生活中的良師益友,流動草原書屋載著智慧,載著文明,載著希望,載著書香飄向草原的深處,帶給牧民群眾無限的富裕和安康。

為貫徹落實《國家新聞出版廣電總局貫徹落實〈加快構建現代公共文化服務體系的意見〉的實施方案》,鑒于2014年“數字書屋”試點建設的成功經驗,我們又將2015年草原書屋配套資金再次投入建設1100家數字書屋。

其建設主要分布為:

一是“固邊工程”。對內蒙古行政區劃的19個邊境旗縣,實現“數字書屋”的全覆蓋。

二是對口幫扶地區。對興安盟范圍內的林場、農牧場和符合要求的城鎮社區,實現“數字書屋”的全覆蓋。

三是自治區的對外口岸。先行對符合條件的邊境對外口岸,實現“數字書屋”的全覆蓋。

四是對2014年數字書屋建設還未覆蓋的偏遠林區、牧區、農區、礦區,實現“數字書屋”的全覆蓋。

“十個全覆蓋”

內蒙古目前正在實施的自治區成立以來最大民生工程,在自治區稱作“十個全覆蓋”。

從2014年到2016年,內蒙古計劃3年時間投資1000億元,對農村牧區全部11224個嘎查村、1144個國有農牧林場的分場實施危房改造、安全飲水、街巷硬化、村村通電(包括電網升級改造)、村村通廣播電視通訊(包括通網絡、寬帶)、校舍建設及安全改造、標準化衛生室、文化室、便民連鎖超市工程和養老醫療低保等10個社會保障工程。

內蒙古自治區按照生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主的要求,以政府主導,群眾自愿的原則,采取“整村推進”的辦法,全面落實農村牧區“十個全覆蓋”工程。

實施“十個全覆蓋”工程,直接關系到1000多萬農村牧區人口的基本公共服務問題,直接關系到近200萬貧困人口脫貧,對于如期實現全面建成小康社會的戰略目標具有決定性意義。

我們將抓住自治區實施 “十個全覆蓋” 的有利時機,扎實推進,全面落實,力爭在之前書屋實現全覆蓋的基礎上,把草原書屋建設從選址、設施到管理再上一個新臺階,從而使公共文化服務跟上快速發展的新農村、新牧區建設。

內蒙古自治區廣大農牧區地處邊遠、居住分散,打通公共文化服務的“最后一公里”,一直是我們推進公共文化服務工作的努力方向。而國家航天數字傳媒有限公司“數字書屋”的適時推出,為我們解決圖書、報紙、期刊投送、更新難的基層實際提供了一條比較好的路徑。

“數字書屋”利用衛星數字發行平臺,將數字化的圖書、報紙、期刊、音像等內容通過專有的接收和存儲設備投遞到每一個草原書屋中。同時,數字書屋在確保內容和信息渠道安全的前提下,地處邊遠的廣大農牧民可以通過電視、投影、手機和各種閱讀器隨時閱讀和觀看。

根據國家新聞出版廣電總局的文件精神,經自治區財政廳批準,同意將“草原書屋”工程建設配套資金用于全區“數字書屋”工程建設中。2014年12月8日,在自治區轄區范圍內展開了1200家“數字書屋”的試點建設工作。

“數字書屋”的建設,使內蒙古地處邊遠的廣大農牧民得到了安全、及時、共享最新的社會資訊和公共文化服務,受到了廣大偏遠地區農牧民、職工的歡迎和好評。