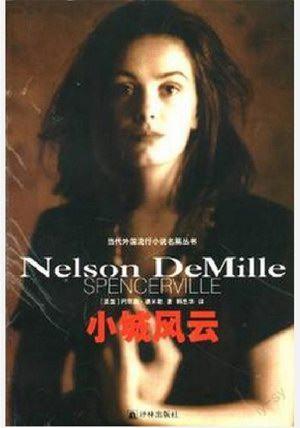

小城風云(十)

內爾森·德米勒

冷戰(zhàn)結束了,大批冷戰(zhàn)戰(zhàn)士紛紛奉命退役。服役二十五年之久的美國中央情報局上校軍官基思帶著對美國政府的失望和厭惡離開了華盛頓,回到他的家久——大俄亥俄的小城斯潘塞,那兒,有他鐘愛一生的女人安妮。安妮的丈夫克利夫是斯潘塞城的警長。這個色厲內荏的惡棍一面把安妮當個囚徒似的成天派人監(jiān)視著,一面又在外面鬼混,二十五年來,安妮沒有嘗過幸福的滋昧。愛的激情使再度重逢的基思與安妮再也無法分開。但是基思和克利夫兩人,必須有一個讓步,或者,必須有一個死……

第32章

克利夫-巴克斯特獨自坐在斯潘塞城警察局的辦公室里。全體警察——十五個人都在值勤,有的在局里,有的在路上。

他喝了一杯可口可樂,怔怔地望著對面的墻壁。他知道自己過去的判斷是正確的,為此他感到某種剛愎自用的滿足。他的妻是個說謊者,是個婊,而基思-蘭德里是個卑鄙的偷婆娘的無賴。“我早就知道。”

使他煩惱的是,不知怎么搞的,他們倆已經勾搭上好幾個星期了,就在他那些飯桶部下的眼皮底下,而且還商量好計劃,逃走了。他不能責怪自己;他從第一天起就掌握這個動向了。

找到安妮的汽車是比較容易的。她的汽車里裝有無線電自動發(fā)報器,這點她并不知道。這是一種自動尋蹤裝置,是斯潘塞城警察局買來對付犯罪的高科技設備,而巴克斯特的汽車里則裝著相應的無線電接收器。

巴克斯特想起走進蘭德里谷倉的情景:她的閃亮的白色林肯車與拖拉機并列停在一起。他拉開車門,發(fā)現一張紙條,上面寫著“克利夫,滾你的蛋”,署名是基思-蘭德里。“不,滾你的蛋,蠢驢。”

他趕緊把這張紙條塞進口袋,不讓他部下看見——不是出于窘迫難堪,他自我安慰道,而是因為這純粹是私人便條,并非偵破綁架案的線索。

當然,這不是綁架;他猜想他的部下心里都明白,不過本州的其他警察都不知道這一點。

對講機發(fā)出蜂鳴聲,布雷克士的聲音:“警長,州警察局的德爾森隊長要跟你通話。”

“好。”克利夫-巴克斯特拿起話筒,俄亥俄州警察局的德爾森隊長說道:“警長,我們發(fā)現一些情況。”

巴克斯特坐直身。“是嗎?”

“大約半小時以前,州警察巡視托萊多機場,那里的一名保安人員告訴他們說他看到過通緝對象。汽車相符,特征相符;他甚至記住了牌照號碼的一部分,也相符。”

“他們上飛機了?”

“沒有,他們沒搭上末班飛機,那個保安員說他們回家了。”

“好,好。很好。你們把他倆圈在托萊多地區(qū),這樣……”

“對……問題是,警長,保安員說,他從你發(fā)出的照片上認出那個女的是巴克斯特太太,她看起來并不像是被劫持或被脅迫……”

“哎呀,胡說。那個狗娘養(yǎng)的把槍對著她……”

“不過,男嫌疑犯——蘭德里——離開過雪佛蘭車一段時間,女的卻一個人坐在車里。”

巴克斯特清清嗓,說道:“那么……機場這個家伙是誰?保安警察?帶方徽章的家伙懂個屁……”

“警長,通緝對象似乎是想一起乘飛機。從嚴格的法律意義上講,這不像是綁架或誘拐。”

巴克斯特幾秒鐘沒答話,然后說:“你準備擔這個風險?如果她最后死了,你想對取消搜尋負責嗎?”

“警長,為了你,我們把整個州翻了個底朝天。另外,我對威脅性的話反應遲鈍。喂,一家人不說兩家話,看起來是你老婆跟這家伙私奔了。”

巴克斯特沉默不語。

德爾森隊長繼續(xù)說:“根據你們提供的基思-蘭德里的社會保險號,我們發(fā)了傳真給聯邦調查局,但似乎得不到關于他的什么重要情況。只知道他是美國陸軍的退役上校,假定是同一個人的話。沒有前科,沒有任何劣跡,我們正在進一步調查。”

“噢……是上校?”

“對。”

“基本情況是什么?你要告訴我什么?”

“這個……我不知道。你是想通過傳真提供給我們一份證言,連同理由和原因,再加上你的簽字,對嗎?”

“嗯……為什么不讓俄亥俄州出面控告?”

“俄亥俄州對此人或巴克斯特太太沒有什么指控。”

“沒有?你是說你們對綁架不加控告?”

“不,我們會控告。但似乎你弄錯了,我說,警長,我知道這件事棘手,可我親自與那個保安人員通話二十分鐘,我得相信他看到的那兩個人是搜尋通告的對象。而且,我得相信,巴克斯特太太是自愿跟那個男人做伴的。現在,我們可以繼續(xù)搜尋,作為同行之間的幫忙——這是你知我知的事,不能讓納稅人知道,但我必須發(fā)出新的通告,要求:尋找并不斷觀察,等待下一步指示;不得訊問,除非對象即將離開本管轄區(qū);不得拘留或逮捕,除非有相當充分的理由,我們不想打官司,你也不想丟面。行嗎?”

巴克斯特沉吟片刻,然后深深吸了一口氣,說道:“通緝蘭德里,該犯涉嫌違反交通規(guī)則、阻撓公務、騷擾和非法侵入他人領地。”

雙方沉默了一會兒,然后德爾森隊長說:“好吧,將細節(jié)傳真過來。”他補充道,“但不要硬湊站不住腳的罪名。”

“嗨,我打算寄給你們一張法院拘票,由這里的地方法官簽發(fā)。把他們引渡過來。你們要做的是抓住他們。斯潘塞城將派人來接收。”

“我不準備抓他們,但如果找到他們,我們會通知你。這里又有一點新情況——有一個叫基思-蘭德里的,在克利夫蘭機場喜來登飯店預訂了房間,并從那里訂了美航公司飛往紐約的機票。”他告訴巴克斯特有關詳情,接著說道,“我們正監(jiān)視托萊多和克利夫蘭之間的道路,并將派克利夫蘭的警察去喜來登飯店。”德爾森隊長又說,“我們將為你保持現場,同時,因為他們是在托萊多機場被發(fā)現的,按照標準的操作程序,州警察和地方警察正在檢查該地區(qū)的汽車旅館、寄宿公寓等等。涉嫌對象如果得到通緝風聲,也許就不去克利夫蘭了。”

巴克斯特點點頭,說道:“嗯……好吧。你們一有線索什么的,馬上通知我。”

“好的。”德爾森隊長沉默了一下。“你大概想親自處理此事吧,一對一。”

“不錯……你們不論何時何地抓住他們,就告訴我。”巴克斯特說,“我要同她談談……我想弄清楚她在丟棄丈夫和兩個孩出走之前是否知道自己在干些什么。嗨,如果你說得對,是她自己愿意跟這個家伙出走,那就見她的鬼去吧。但我要聽她親口說這話。你懂嗎?”

“我懂。”

“唉……真是一件糟糕的事。結婚二十年了……兒、女兒都上大學了……他們現在都在家等著,”他撒謊說,“真使人心煩意亂……她母親心臟病快發(fā)作了。她姐姐大哭不止,她父親對她火冒三丈。如今這些女人都了什么邪了?”

“不知道。”

“我感謝你們所做的一切。我只想同她談談。”

“我們會及時讓你了解情況的。”

“我整夜都在這里。”他對著話筒擤了一下鼻,用破鑼般的嗓音說道,“我只想再見到她。上帝啊,求……”

“好了,別著急。”

巴克斯特掛上電話,猛拍一下桌。“他媽的!我要宰了她!我還要把那個王八蛋千刀萬剮……”

門打開了,布雷克警官探進頭來。“沒事吧,警長?”

“沒事。快滾蛋——不,等等。”他想了一下,然后說,“叫申利起草一張法院拘票,拘捕蘭德里——妨礙公務、非法侵入他人領地,再加上一些別的名堂——叫他去把桑斯比法官叫醒,讓他簽字,然后把拘票寄出去。”

“是,長官。”

“等一下!再去弄兩輛警車,叫三個人來,包括你,帶上無線電尋蹤裝置。我們到托萊多去。”——

第33章

在他脫衣服時,她坐在床上,盤著腿,玩具熊放在膝上。她對他說:“我沒吃避孕藥。我告訴過你嗎?”

“沒有。上回我們**之前沒說什么話。”他對她說,“我該早告訴你,我在離開哥倫比亞特區(qū)前做了退役體格檢查。我沒毛病。”

“我以為……可我想我應該先問一下……我不習慣于……我是說,我不吃藥。”

“是的,你不用吃藥。”

她點頭會意。“當我發(fā)現他……他有其他女人時,我去醫(yī)院做了一些婦科檢查。后來婦科醫(yī)生告訴他,我不能服避孕藥,也不能戴宮帽,所以他得戴避孕套。這對他是種恥辱。他很惱火,但他懂得這是怎么回事……我們還得談這些嗎?”

“我想談得差不多了。”他微微一笑,“我上次使你懷孕了嗎?”

她也笑了。“我倒希望懷孕。你想再試一下嗎?”

基思上了床,把玩具熊挪開,他們面對面坐著,腿互相盤著,他們撫摸、接吻、按摩、長時間地相互挑逗,仿佛他們真的擁有世界上所有的千金時光,好像不可能有人來敲門。

她向他再靠近一些,抬起身,壓在他身上;兩人嘴貼著嘴,再也無法分開。

在后來的半小時里,不用說,他們又一次變成了沒有性經驗的少男少女——觸摸,探究,再觸摸,再探究。她說:“自從跟我告訴你的那個家伙結婚以來,我從來沒有像這樣**過。你從哪里學會這一套的?”

“從一個十歲的姑娘那里。我當時十七。”

“你一點沒忘記,我很高興。”

“是啊,我永遠忘不了她。”

他們躺在鋪著被單的床上,手握著手。天花板上有面鏡,他們拿它來說笑話,但基思覺得她有點難為情。他凝視著鏡,看到她躺在他身旁,頭發(fā)在枕頭上散開,眼睛閉著,臉帶微笑,看上去心滿意足。她在鏡的形象宛若一個安靜的夢。他覺得,她的**一起一伏,陰毛濃密而蓬松,雙腿稍稍分開,腳趾在扭動——這是他記憶很久以前的形象。實際上,這是當年他離開的那天早晨他記得的形象,他想起當時對她說:“再見。”

基思慢慢坐起身來,環(huán)視了一下房問。幾乎沒有什么家具,僅有的東西部上了鎖,包括電視機和床頭壁燈。他想用件東西頂住門,可連一把椅都沒有。如果韋斯特威汽車旅館的顧客都是那種會把旅館的破爛家具搬上小卡車偷走的人,那么不僅需要向他們收取二十美元預付金,而且更需要仔細弄清他們的身份,并對他們嚴加防范。這使他想到,那個服務員興許到外面記下了車牌號,這些號碼極少符合登記表上的號碼,或者根本不符合。他沒把雪佛蘭車停在大門前,不過本來停在外面的車就不多。再說,雪佛蘭車停在外面沒超過十分鐘就被他倆開走藏起來了。用不著擔心。他已經懂得了兩件相互排斥的事:千萬不要過低估計警察,也千萬不要過高估計警察,這一事態(tài)的最終結局不是生死存亡,也不是自由世界的結束——而是到當地警察局跑一趟,會有些麻煩和尷尬,最終卻是合理的,很可能也是愉快的解決,基思不想上警察局,讓這事成為他們記憶的一部分。但是如果真要去,那也無所謂。同時,他相當欣賞自己智勝巴克斯特,希望那成為他們的歷史的一部分。他看了看放在床頭柜上的手表:十一點三十五分。到目前為止,一切順利。

她對他說:“自從我們一起在哥倫布度過那個夏天以來,這是我最幸福的時刻。”

“對我也是。”

“你說的是真話?”

“是的。千真萬確。”

“我們從今后將永享快樂?”

“是的,永遠。”

她沉默了片刻,然后說:“但我們要挨過今晚和明天,是嗎?”

他沒有立即回答,過一會兒看著她說:“不管今晚或明天發(fā)生什么,即使我們分離一段時間,要記住我愛你,要相信我們將再次團聚,我保證。”

她坐起來,吻他。“你也記住。”

“我會的。”

她把頭貼在他胸膛上。“我又覺得自己像個小姑娘了,似乎不是過去了二十五年,而是二十五個小時。從你離開哥倫布的那個早晨到現在所發(fā)生的一切,好像沒有發(fā)生過一樣。”

“這是個好想法。”

“那好。讓我們假裝這樣,門外沒有世界,像過去一樣,只有我們倆。”

“以上帝的名義問一下,到底我怎么會讓你走的?”

“噓。你沒讓我走。我在這里。我始終在這里……”她輕輕拍著他的心口。“這里,最關鍵的地方。我從未離開你的心,你也從未離開我的心。”

基思點點頭,想答話,卻說不出話來,于是,二十多年來第一次,淚水從他眼涌出,順著面頰流了下來。

克利夫-巴克斯特坐在兩輛警車頭一輛的前座,布雷克警官開車。后一輛車內是沃德警官和克魯格警官。

克利夫-巴克斯特面前的儀表板上放著定位探測儀。這并不是最新的技術裝置——市政府嫌大型號的價錢貴;那得安裝在大貨車內,車頂上有個大的轉動器、各種屏幕及其他玩意兒。這是一臺簡單的視線信號甚高頻無線電接收器,它僅在放置的發(fā)報器距離一英里左右的范圍內發(fā)出鳴叫音,越近聲音越大。但它仍然達到了購買的目的——跟蹤他的妻。這儀器帶有兩臺小的發(fā)報器;第二臺他用過幾次,作為玩物來跟蹤別人,可大部分時間卻放在辦公桌內,直到星期五忽然想起把它放進蘭德里的車內。

當然,搜尋林肯車時,他巡邏經過蘭德里農場,由于每只發(fā)報器的頻道不同,在開進蘭德里的私家車道之前,他早知道林肯車在那里而雪佛蘭車不在。到那里時,他才確切知道發(fā)生了什么事。

他們一行駛入托萊多機場。他認為,從這個地方開始是合乎邏輯的。他們巡視了停車場,用不上定位探測儀,因為那地方幾乎是空蕩蕩的。他們開車到租車場,在停著的幾排汽車前來回巡視。

布雷克對他說:“找不到他的車。”

“是啊。算了,到公路上去,往右拐,朝托萊多方向開。”

“對。”

兩輛斯潘塞城警車在機場公路上往東行駛。

克利夫-巴克斯特拿起移動電話,撥通了局辦公室。申利警官正在辦公室值班,巴克斯特對他說:“聽到什么消息嗎?”

“沒有,長官,有消息我會打電話……”

“嗯,有消息你早就打電話了。我正在進行該死的通訊檢查。”

“是,長官。”

“我告訴過你,如果州警察局來電話,或其他地方來電話,你不要說我在哪里。”

“是,長官。”

“只要打電話告訴我,我來找他們。別跟他們多廢話。”

“是,長官。”

“別打瞌睡。”他關了電話,對布雷克說:“嗨,去喜來登飯店看看。”

布雷克將車駛入喜來登停車場,說:“這兒沒聽到信號音,警長。”

“狗屁,我不相信這玩意兒。我相信我的眼睛和耳朵。在門廳前停下,讓我下車,然后再巡查停車場。”

“是,長官。”

巴克斯特下了車,進入大堂。他走到總臺服務員——一個漂亮的年輕女人——面前,對她說:“今晚好嗎,親愛的?”

她莞爾一笑。“挺好。你呢?”

“不太好。找一個壞蛋,他拐帶一名婦女逃跑了。你知道這件事嗎?”

“當然。是在電視上看到的。”

“那好。我希望你也在傳真機上收到過通告。”

“收到過。”她四處翻找,在柜臺后找到一張紙。“這里有特征描寫、姓名、汽車的式樣和型號——”

“你沒有看到過他們吧?”

“沒有。大約一小時以前我對州警察說過了。我會留神注意的。”

“留點兒神,美人兒。”

她看著他的警服,問道:“斯潘塞城?那不是……?”

“是的。那就是發(fā)生綁架的地方。喂,如果你以后到那里去,來找我。”

“你是……你是巴克斯特警長,你太太……”

“對。”

“嗨,我真感到難過。我希望她沒事——我相信她不會有事……”

“我一找到她,她就會沒事了。她會平安無事的。再見。”

巴克斯特出來,正碰上警車,他上了車,布雷克說:“這里沒動靜。”

“那里也沒動靜。上路吧。”

他們繼續(xù)沿公路行駛,經過幾家汽車旅館。布雷克問道:“要我停車嗎?”

“不。我們要一直巡查到托萊多,看那該死的噪音發(fā)生器是否停叫。如果它不停,我們就往回跑,開始檢查汽車旅館。上帝啊,我從來沒看到過這么多汽車旅館。”

“你認為他們在這里?”

“不知道。但如果我是他的話,剛錯過班機,我會在這個地區(qū)躲起來,尤其是如果我聽收音機,得知有通告搜尋我。如果他不知道這個,那么當警察叫他把車開到路邊時他就會明白。不管怎么說,他不會跑得太遠。”

“是的。”布雷克想了一會兒,然后說,“我弄不懂他怎么會認為他能同她一起上飛機,而不被人發(fā)覺她是被劫持的。”

“媽的,你開車就開車,多什么嘴!”

“是,長官。”

“他把槍口對著她。就是這么回事。也許把她麻醉了。”

“沒錯,正是這樣。”

事實并非如此。巴克斯特明白,此時幾乎州里所有的警察都已知道了真相。實際情況是:他自知以后他的前程不妙,但目前來說,他仍有權,法律在他手,他有膽量做一個男人該做的事。到了明晨,這些東西都會開始崩潰,所以他得在此之前找到他們倆。由于他是作為警察來結束這一切的,當他找到他們時,他可以對他們?yōu)樗麨椤?/p>

他們又前進了幾英里,看到了遠處托萊多市區(qū)的高樓大廈。

儀表板上的接收器響了起來,聲音微弱,接著又靜下來。

布雷克和巴克斯特相互對視了一下,但都不說話。儀表指示失誤是常見的,尤其是在建筑物多的地區(qū)。一分鐘以后,接收器又響了一下,接著再響,然后聲音變大,更為連續(xù),直到響聲連成一片,變成長長的電尖嘯聲。

“開到邊上去。”

布雷克把車開到路邊,后面的警車也開到了路邊。

布雷克和巴克斯特端坐車內,聽著電聲音。巴克斯特向外面環(huán)視一下,說道:“往前開。慢點,沿著路肩。”

布雷克在內路肩上慢慢行駛。嘟嘟聲之間的間歇縮短了,而聲音本身變弱了。

巴克斯特說:“作形轉彎,往回開。”

“對。”

他們開上公路,在線的缺口彎回去。嘟嘟聲變大,而且穩(wěn)定了。

巴克斯特向前望去,看到了它。“好,我要……嗨,布雷克,人們說哪里撈針來著?”

“大海撈針。”

“不,現在是囊取物,靠那邊停下。”

幾分鐘后他們就找到了深綠色的雪佛蘭車;甚至到此時,他們還拿不準是否找對,因為沒有牌照,巴克斯特伸手到右后擋泥板下,拔出磁性發(fā)報器,他看著這個香煙盒大小、帶著短天線的長方形裝置,笑了,“好,好,好……”他把它關上,車里的接收器就停叫了。“怎么樣?”

布雷克笑容滿面,克魯格和沃德用欽佩的眼光望著他們的上司,當然,如果這車是在汽車旅館、出租房間的公寓或餐館發(fā)現的,他們會高興得多。顯然,基思-蘭德里和安妮-巴克斯特不在雪佛蘭車行。布雷克第一個道出這一點,并問警長:“你看他們到哪兒去了?”

巴克斯特瞧瞧四周,再朝公路兩端看看,說道:“不遠。”

布雷克指出:“他們可能在這里偷了一輛車,警長。”

“可能偷……但他們把這車的牌照拿掉了,喏,如果他們開另一輛車往克利夫蘭或其他地方迅速逃走的話,干嗎要這樣做?不……我看他們就在附近,步行能到達的距離之內。他們不想讓人們把這輛車與他們聯系起來。”他看看三名部下。“誰還有別的看法嗎?”

克魯格說:“他們可能從這里搭上一輛出租汽車或公共汽車跑了,警長。可能在托萊多。”

巴克斯特點點頭,“有可能。”他再向附近四周望了一下。“出租車或公共汽車,有可能。但我不這樣想。我看他們找了一家汽車旅館,放下東西,再出來丟掉車。這家伙發(fā)現這個雪佛蘭車行,算他運氣,也算他聰明。沒錯。他們離這里不遠,或許是露宿在野外,但很可能是在一個偷情的場所或出租房間的公寓——不需要使用信用卡的地方。沒錯。好了,克魯格,你和沃德負責公路這一邊,往機場方向檢查一路上的汽車旅館。我和布雷克從機場附近往回查,管公路的對面,如果發(fā)現情況,打電話給我,別打給其他人。用移動電話。上路吧。”

布雷克和巴克斯特從機場開始,駛經喜來登飯店,接近一家“假日酒店”。巴克斯特說:“往前開。我們只停小的野合旅館。”

“對。”

他們繼續(xù)往前行駛。

巴克斯特思索著。基思-蘭德里是個蠢驢,可要比巴克斯特估計的要聰明得多。但也許還不夠聰明。巴克斯特意識到,他脫離真正的警察工作時間太長了,然而,他在警察局里混了將近三十年,學到了不少東西,也記住了一些,因此不情愿地承認,他是在跟一個行家打交道,他弄不清蘭德里為政府干了些什么,但斷定他的工作與美國漁業(yè)和野生動物署毫無關系。不過,蘭德里沒有考慮到的是巴克斯特內在的弱肉強食的動物本能。巴克斯特在正規(guī)訓練方面缺乏的東西,卻在直覺本能方面得到了補償,在密執(zhí)安州的樹林里,克利夫-巴克斯特是他那一伙朋友最好的獵手。他具有一種第感覺,可以找到野獸,聞到它的血腥味,揣度它的心思,猜出它是打算猛然逃跑,躲藏起來,轉身搏斗,還是站著不動,聽天由命。他斷定,人類也沒有多大差別。

接著他開始琢磨他的妻,試圖弄清楚她如何居然脫逃成功而不讓他知道。他疑心過,不過他平時總是疑神疑鬼。不知怎的,這次她的狡猾完全勝過了他這條老狐貍。他也知道,從內心深處知道,她了解他的為人;這是她同他共同生活了二十年,必須憑自己的機智才能生存下去的結果。當他向別的女人抱怨起她來,有一句話他從來不說:“我老婆不理解我。”

他不愿再想他的妻和基思-蘭德里,但在某種程度上,他又不由自主地要想。他有時想象安妮——完美小姐、唱詩班小姐、假正經小姐——跟另一個男人睡覺。這始終是他最可怕的噩夢,而此刻正在發(fā)生——蘭德里和他的妻正在附近某個地方,光著身睡在床上,笑著,發(fā)生性行為。蘭德里趴在她身上,她的雙腿夾著他。想到這里真使他發(fā)狂。

他們經過韋斯特威汽車旅館的黑暗招牌繼續(xù)往東行駛,忽然巴克斯特說:“等一下!慢點。把車開到路邊。”

布雷克把車開到路邊停了下來。

巴克斯特坐著待了一會兒。有件什么東西在他的頭腦留下了印象,但說不清是什么。他說道:“后退。”

布雷克把警車倒回去。當他們經過那塊黑暗的招牌時,巴克斯特說:“停。”

克利夫-巴克斯特下了車,走到那塊嵌著紅色塑料字母的塑料招牌前,讀著:韋斯特威汽車旅館——29美元。他走近些,看到電池插頭被拔掉了。他把插頭插上,燈又亮了。他拔出插頭,讓招牌再次變暗。

巴克斯特回到車上,說道:“退到小路上,再轉彎進去。”

“好的。”布雷克開上小路。午夜十二點零五分,這輛斯潘塞城的警方巡邏車在韋斯特威汽車旅館前停下。

巴克斯特說:“在這里等著。”他拿著一只硬紙板封面的件夾,走進小門廳。

服務臺后面的年輕人站了起來。“住店嗎,先生?”

“找個人,小兄弟。”他把件夾放在柜臺上。“今晚聽到過搜尋通告嗎?”

“沒有聽到。”

“那么你究竟在電視上看些什么?”

“錄像帶。”

“是嗎?好吧,今晚你值班多長時間了?”

“從四點鐘到現在。等人來換班……”

“好,你算我的人。現在聽好:我正在尋找一個開深綠色雪佛蘭車的家伙。他跟一個女人在一起,但我想她不會在這里露面。他們大約在點或點半,也許更晚些來登記住宿。他四十五歲左右,高個,身材不胖不瘦,淺褐色頭發(fā),眼睛有點灰綠色……我想長相不很難看。你見到過他沒有?”

“這個……”

“聽我說,小兄弟,這家伙因綁架而被通緝,我一個晚上都沒能找到他,我給你五十塊錢報酬。”

“有一個家伙來過……你說的這個人戴眼鏡,留小胡嗎?”

“上次我見到他時不這樣,把登記卡給我看。”

服務員翻查一沓卡片,找到了他認為警官要的那張。“給。這家伙大約在……”

“讓我來念,小兄弟。”巴克斯特念卡片。“約翰-韋斯特曼,辛辛那提人,開一輛福特牌汽車。你看到他的車了?”

“嗯,他登記好后,我把頭伸到門外看了一下,有一輛福特車,可那輛車停在那里已經有幾個鐘頭了,我該記下牌照號碼……”

“我知道你們是怎樣管理一個淫窩的,你看到一輛綠色雪佛蘭車嗎?”

“不知道……我看到外面有輛深色的四輪機動車,但看不清楚,它也不對著我讓韋斯特曼這家伙住的房問。以前我沒見到過,我原打算過一會出去抄下車號,可等我十分鐘后出來,車不見了。”

巴克斯特點點頭:“好,你讓這家伙住幾號房間?”

“七號。”

“他還住在里面嗎?”

“我想還在。他是登記過夜的。我剛檢查過總臺的鑰匙箱,他的鑰匙還沒還來。”

“好……”巴克斯特用手搓搓下巴。“好……你沒看到過一個女人?”

“沒有。從沒看到。”

巴克斯特打開件夾,拿出一本書。這是他妻的學年鑒,也是他允許她保留的很少幾件東西之一,主要是因為里面有一張他的照片,當時他是三年級生,在跳舞。他翻到畢業(yè)照那部分,說道:“翻看這個,小兄弟。記住這是二十多年前的照片,想象一下那些沒有眼鏡和小胡的人戴上眼鏡和小胡會是什么樣,莫慌,但別磨蹭。”

年輕人翻看著畢業(yè)班的照片,忽然停下了。

“你看到他了?”

“我……”

巴克斯特從口袋里拿出一支鋼筆給他,“畫上你看到過的眼鏡和小胡。”

年輕人接過筆,在基思-蘭德里的照片上畫上眼鏡和小胡。他說:“對……就是這個人……我看就是他……”

“我想你認對了,小兄弟。給我鑰匙。”

服務員遲疑了一下,巴克斯特俯靠在柜臺上,“他媽的鑰匙。”

服務員把七號房間的鑰匙給了他。

巴克斯特說道:“你坐著別動,一切都沒問題。我們很快就會離開這里。”

“是,長官……嗯,你說過……”

“支票會寄給你。”

巴克斯特出去,來到警車旁。他將身探進車窗,對布雷克說:“通知弟兄們,我們找到他了。”

“我的天……”——

第34章

巴基思-蘭德里和安妮-巴克斯特摟著躺在床上。他們半睡半醒,每過一會兒她會向他說幾句話,他便回答。

他正在竭力擺脫睡魔,他猜她也一樣。最后,她開了燈,翻過身趴在他身上,把頭依偎在他的頸旁,咬住他的耳朵。她說:“我讓你心煩嗎?”

“不。我喜歡。”他把雙手放在她的屁股上,撫摸起來。

“好舒服。”過了一分鐘,她說,“基思,我睡不著。”

“再睡。”

“我睡不著。”她伸手撫弄他的**,直到它勃起,然后把它放進她的下身。“這是我的催眠棒。你能保持堅挺,一直到我睡著嗎?”

他笑了。“我想能。可是以前從來沒試過。”

“我愛你。”

“我戀你。”

“我打呼嗜。”

“我也打。”

“我流口水。我口水流得到處都是,我會把口水流在你身上。”

“你真逗。”

“我在床上吃烤小雞和土豆片,我用床單擦嘴。我還打嗝。”

他大笑。“別說了。”

“我整夜做性夢,喊叫著進入**。”

“那好……”

她上下掀動著屁股。“現在我馬上就要進入**了。”

“噢,那感覺……”他聽到門外有聲響,還來不及做出反應,就聽到門嘩啦一聲倒坍,門銷穿過裂開的木門。

一秒鐘后,克利夫-巴克斯特沖進房間,手持一支獵槍。

基思一把推開安妮,安妮尖叫起來。他跳下床,同時抓住他放在床頭柜上電話簿下面的K形刀。

巴克斯特用獵槍的橡皮墊槍托猛擊基思的臉,基思用前臂一擋,但槍托擦傷了他的額頭,使他感到一陣眩暈。巴克斯特又掄起槍托,猛擊基思的肩膀,令他手臂麻痹而丟掉了刀。巴克斯特又要掄槍,安妮突然從床上跳下,撲在巴克斯特身上;她的手腳死死裹住他,使他往后踉蹌。

頭仍發(fā)昏的基思,右臂無力下垂,用左手又抓住了刀。他的視力因頭部被擊而變得模糊,但能看到安妮緊緊抱住巴克斯特,而巴克斯特盡力想擺脫她。基思順著地板朝前沖,將刀向上刺去,正巴克斯特的股動脈,但那家伙仍然搖搖晃晃地站著,加上安妮又纏著他,所以基思沒看到刀刺處動脈血在往外流。

巴克斯特痛得吼叫起來,安妮也在尖叫。基思來不及再刺一刀,另外兩人沖進房間,拔出槍,“不許動!不許動!”

基思站立不穩(wěn),刀還在手,其一名警察——基思覺得他是沃德——揮動他的警棍,擊基思的手腕,刀飛出手去。

巴克斯特掙脫他妻,安妮躺在地板上哭著,兩名警察仍將槍口對準基思,但他們的眼睛卻盯著警長一絲不掛的妻。

基思向安妮走去,巴克斯特再次揮動槍托,擊基思的太陽穴。基思痛得彎下身,跪在了地上。他能聽見巴克斯特對部下大聲喝著:“滾出去!都他媽的滾出去!”

基思意識到兩名警察離去。然后又感到槍托再次擊打他,這次是在背上,將他打趴在地板上。他聽到巴克斯特的聲音:“說什么——滾我的蛋?不!滾你的蛋!滾你的蛋!”基思感覺到巴克斯特踢他的肋骨,聽到安妮又在尖叫,然后感覺到她撲在自己身上,用她的身體護住他;她的雙臂緊緊抱住他的胸膛,她的臉緊貼著他的脖。他聽到她大叫:“別碰他!別碰他!走開!”

房間里一陣寂靜,基思掙扎著保持清醒,他能看到面前巴克斯特的雙腿,血沿著他的褲腿往下淌,流到了鞋里。

他又聽到巴克斯特的聲音:“松開他!松開他!不然,老天作證,我要宰了你!”

“不!”

基思聽到獵槍上擊鐵扳起的聲音。他喘息著對她說:“走吧……安妮,走吧……”

“不!”

門外有人向室內叫喚:“警長!我們得走了,已經驚動了別人。警察快來了!”

巴克斯特把槍口頂在基思的鼻下面。“我數到三,如果這條母狗還不站起來穿好衣服,你的腦漿就會四處迸射。一……”

“安妮……起來……”

“二……”

“我沒事……記住我說的話……”

“三。”

他感覺到她的雙臂松開他的胸膛,然后感到她的重量不再壓在他身上。

巴克斯特猛推她一下,接著后退一步,但槍口仍對準基思的臉,巴克斯特對他說:“當我跟她睡夠了,別人再睡她就沒味兒了。”

基思試圖爬起來,但巴克斯特踢他的頭,他向前摔倒了,臉著地,他聽到有人在門口喊叫:“警長!州警察快到了!”

基思一會兒昏迷,一會兒清醒。他的視力模糊,聲音仿佛從老遠傳來。他看到安妮的裸腿,又看到她穿上牛仔褲和拖鞋的身影,接著又看到穿著警服的男人架著她走開,聽到她叫他的聲音,卻聽不清她說些什么,只聽到自己的名字。

他比較清楚地聽到巴克斯特的聲音在說:“瞧你這模樣,躺在這里,像頭剝了皮的公羊。”

他睜開眼,見巴克斯特跪在他面前,手拿著那把K形刀。巴克斯特說道:“現在你在我手,完全在我手。”

“滾你的蛋。”

巴克斯特朝他的臉吐唾沫,用刀柄上的圓頭狠擊他的腦袋。

基思模糊地感到別人的手在他身上,然后他的身體被轉動;當他睜開眼睛時,看到了天花板。他看到巴克斯特面對他蹲著,手拿著刀,聽到巴克斯特輕聲說:“我正要把給你惹麻煩的這個物兒騙掉。”基思感到有人扯拉他的陰囊,他想是巴克斯特的手在摸弄他的睪丸,但他也許是在想象這樣,然后意識到他并沒有這樣做。巴克斯特的聲音仍以安慰的語調在嗡嗡作響。“好了,我正打算把你的這物兒帶回家,你在有生之年可以想想誰拿走了它,想想誰在跟我老婆睡覺,誰再也不能跟她睡覺了……”

基思用兩只手指猛戳巴克斯特的右眼,那家伙痛得吼叫起來,向后翻滾,用手捂住臉。

房間內有匆忙的腳步聲和急促的說話聲,巴克斯特的身影被沃德和另一名警察半拖半架著離開了。

基思并不感到疼痛,只覺得腦袋轟轟作響,眼睛似乎要從眼窩里迸出來。一陣惡心向他襲來,他快要暈過去了,但心里明白他得俯臥才不致嘔吐在自己身上,終于,他設法側過身來,而后覺得要嘔吐,感到可以一吐為快,卻又失去了知覺——

第35章

“今天星期幾?”

護士回答道:“你先告訴我你的姓名,我再告訴你今天星期幾?”

基思覺得這是公平交易,于是他說:“基思-蘭德里。”

她微微一笑。“今天星期二。你星期天晚上——實際上是星期一早晨來的。”

基思望著窗外的太陽。“現在是上午還是下午?”

“輪到我問了。美國總統(tǒng)是誰?”

基思告訴了她,又補充道:“他是個討人喜歡的人。上星期我與他聊過天。”

她皺皺眉。

基思意識到這不是她想從一個腦外傷病人那里聽到的話,故而又說:“只是開個玩笑。”

她點點頭。

他想坐起來,但她把手按在他肩上,“躺著別動,蘭德里先生。”

當她在他床前來回走動時,他端詳了她一番,她三十五歲左右,體態(tài)豐滿,面容和藹,但他估計,她經驗豐富;如果他不安分,她就會變得嚴厲起來。他問她:“現在幾點鐘?”

“上午八點十五分。你已經昏迷大約三十個小時了。”

“噢……”他感到有點朦朧,腦袋和身體有些疼痛,可除此之外,他認為自己沒有什么問題。他試圖記清楚發(fā)生了什么,記起了一部分,但卻像是一件打破了的瓷器,得把碎片拼起來。

護士問他:“你的住址?”

他做了回答,接著她繼續(xù)問他這類問題。此刻,他看到她正在根據他的回答在一張紙上做記號。他想去回憶發(fā)生了什么,可她老是問個沒完。最后,他記起了他昏迷前最后一兩分鐘的事。他把手伸進被窩,摸摸自己的褲襠。他說:“我沒事。”

“你沒事。你的脈搏、呼吸、體溫、血壓都正常,反應良好……”

“很好。我可以出院了。”他又坐起來,而她再次用手按住他的肩膀。

“躺下,蘭德里先生,不然我得叫護理員來了。”

“那好吧。什么時候可以出院?”

“醫(yī)生簽字同意才行。神經科大夫正在查房。”

“好。我的東西在哪兒?”

“在那只壁櫥里。”

“這臺電話通嗎?”

“不通。你要我把它接通嗎?”

“是的,請接通。”他問她,“你知道我發(fā)生了什么事嗎?”

她沒有立即回答,然后說:“我知道你遭到襲擊了。”

“對了。我跟女朋友在一起。你知道她的情況嗎?”

“不知道,只看到你的壁櫥里有幾件女人衣服。”她說,“一輛警方救護車把你送來,警察把你身邊的所有東西都列了清單,并帶了來。如果你想知道,等會兒我與你一起清點一下。”

“不,我只需要我的皮夾。你能拿給我嗎?”

“等一下。”

他想了一會兒,問她:“警方要審訊我嗎?”

“是的,警方要求我們在你醒來能答話時通知他們。”

“好吧。但今天不行。”

“我們看情況。”

“我的診斷是什么?”

“嗯……情況良好。”

“他們給我做過CAT掃描嗎?”

“做過。你有細微骨折,有些內部腫脹……我應該讓醫(yī)生跟你談這些。”

他向她進一步詢問,但她不愿意說出具體的病情,只是籠統(tǒng)地描述了他的傷勢——身體部、右肩、左前臂和頭部外傷,無內出血,幾處挫傷、撕裂,等等。他得出結論:如果他能站起來穿衣服,他就可以出院。

他問她:“我這是在什么地方,確切地說?”

“盧卡斯縣醫(yī)院,托萊多郊區(qū)。”

他暗自點了點頭。他是在當地政府手,這包括地方警察;他們把他當做受害者或逃犯,或兩者都是。

她對他說:“我要問醫(yī)生你是否可以吃固體食物。你想吃早飯嗎?”

他需要吃,可現在該假裝有病,假裝虛弱。事實上,他是感到虛弱,但除了頭痛外還不算太差。他說道:“我只想睡覺。”

“好吧。等一下我請神經科醫(yī)生過來。”

“很好。但我現在需要睡一會兒。”

她走了,基思坐起來,等到某個時候,警方會叫醫(yī)院簽一張“可以監(jiān)禁”的證明,他會被轉送到監(jiān)獄病房或類似的場所。他不知道自己的法律地位,也不完全清楚自己的病情,但他不能為滿足其他人而弄清或者澄清這些問題,他沒有時間可以浪費。盡管頭暈眼花,但他明白自己必須離開這兒,去斯潘塞城找安妮。

他拉掉身上的兩根靜脈滴管,靜脈針口流出血來。床架上有紗布和橡皮膏,他很快包扎好針口。他把雙腿移到床邊,慢慢站了起來。他的雙膝軟弱無力,但他努力支撐著身體,在房間內試著走了幾步。

旁邊的病床上是位老人,基思見他睡得正香,基思拉上兩張床外面的隔簾,這樣可以部分擋住門外人的視線。他能看到左邊不遠處的護士值班室。

基思打開壁櫥,看到他的手提箱和短途旅行包塞在里面,還有他的公箱和一只大塑料袋,里面裝滿了各種男女衣服和化妝用品。他拉出手提箱,脫下住院服,很快穿上了他那套藍色的意大利真絲西裝。

在那只警方用來歸放零散物件的塑料袋內,他找到了他星期天穿的牛仔褲、襯衫和風衣,但找不到他的皮夾和汽車牌照。顯然,這些東西在當地警方手。在塑料袋的底部,他看到了棕白兩色的玩具熊。他拿著它瞧了一會兒,然后把它扔回袋里。

基思打開公箱;自安妮打開它后一直沒鎖上過,毫無疑問,警方打開檢查過,但所有看得見的東西似乎都是無害的。他按了一下箱的假底,它彈開來。他掀起假底,看到他的護照仍在里面,還有各種面值的幾百元錢也都在,他把錢放進上衣口袋,然后將除了公箱之外的所有東西統(tǒng)統(tǒng)塞回壁櫥去,關上門。基思拎起公箱迅速而果斷地走進過道,左右掃視,發(fā)現電梯在右邊。他徑直走向一部開著門的電梯,與醫(yī)護人員一起進去,下降至底樓門廳。

在門廳里,他看到一名穿制服的警察坐在椅上讀一本雜志;他對面有一個穿西裝的男人,基思估計是名偵探。

基思走出門,見一輛出租車正有人下來。他上了這輛車的后座,對司機說:“請去機場。”

司機將車駛上機場公路。基思注意到,現在來去都還是高峰時間,但他們離開托萊多開得還算快,路邊的商業(yè)帶白天看上去是另一個樣。他看到了右邊的雪佛蘭車行,卻看不到他的雪佛蘭車。再過去,在公路對面,他看見了韋斯特威汽車旅館的招牌。

他弄不明白巴克斯特是怎樣找到他們的,可他猜想,搜尋進行得十分仔細,以致終于發(fā)現了他留下的僅有的兩條線索:機場與保安人員的談話,導致地區(qū)搜尋,最終找到了韋斯特威汽車旅館,盡管它的招牌被弄暗了,美國決不是一個極權國家,但它比基思曾經到過的任何極權國家都擁有多得多的警察,擁有更先進的設備、更大的機動性和財力。然而,僅僅在機場時的壞運氣卻如此迅速而徹底地改變了那個晚上的結局。

基思知道,如果這件事想得太多,如果讓憤怒和內疚占據心頭,那么他將無法完成他必須做的事,他把此事拋到腦后,考慮著下一步的行動。他不想再做許多次嘗試,如果要做的話。但他需要的是再做一次。

出租車到達機場,司機問:“在哪兒停車?”

“就停在那邊靠近美國航空公司招牌的地方。”

司機把車停在候機樓前,說道:“請付十二元七角五分。”

基思給他一張二十元的鈔票,拿了找頭,付了小費。

他走進候機樓,轉個圈,從二十英尺外的另一扇門出來。他站在路沿上,看了看手表,完全裝成一個實業(yè)家剛下早班飛機的樣。以前他到過這機場許多次,熟悉內情。他不理睬排成長隊的出租車,而對行李搬運員說:“這里有人愿意跑長途嗎?”

“有。你上哪兒?”

“萊馬。”

“行。”這行李員向停在坡道對面停車場內的一輛改裝的小貨車做了個手勢,問基思,“行李呢?”

“沒有。”小貨車停下,基思給行李員兩元錢。一個瘦瘦的、二十歲左右的小伙跳下車,問道:“你上哪兒?”

“萊馬。多少錢?”

“嗯……我算算……大約兩小時,所用汽油,再加回程……五十元不算多吧?”

“聽起來還可以。”基思打開乘客門上車,司機也上了車,車開動。開出機場后,小伙伸出手說:“我叫查克。”

基思同他握了握手。“約翰。”

“認識你很高興。”

“這車不錯。”

“是嗎?是我自己改裝的。”查克向基思詳細介紹了改裝這輛新型道奇車的情況,查克目前失業(yè),他在機場靠削減固定的出租車價格拉生意,以此掙錢來維持昂貴的給車身鍍鉻的習慣。查克結束他的自我介紹后,車已到75號州際公路上,向南行駛。

基思剛想催查克開快些,因為他已經遲了,但查克已將貨車加速到每小時七十五英里。查克見他看著計速器笑了,說道:“75號公路,我開七十五英里。幸虧我們不在106號公路上。”他又說,“喂,如果你感到太快,告訴我一聲。”

“正好。”

“是嗎?好。我有最好的反警裝置——就在這里。”他拍拍儀表板上的雷達探測器。“讓他們見鬼去吧。”

“對。”

他又加速到八十英里,問道:“你從哪兒來?”

“紐約。”

“是嗎?你喜歡紐約?”

“那地方還不錯。”

“我從來沒去過。”

基思感到一陣頭痛,他的胃也翻騰起來。他不知道這是因為乘車,還是挨打的緣故。也許是因為查克。

查克瞥了他一眼說:“我不想打聽你個人的私事,可看起來有人把你打得夠嗆。”

基思沒有照過鏡,反正照不照都一樣,但他還是拉下了汽車擋風玻璃上方的遮陽板,上面有面化妝用的小鏡,周圍有粉紅色的小燈,他照了照自己。他的左太陽穴又青又紫,稍稍有點腫;右眼下有一個傷口,涂上了碘酒,但沒有縫線。他看上去臉色蒼白,眼睛周圍有黑圈。

“你遭到行兇搶劫了吧?”

“不,發(fā)生了車禍。”

“天哪!嗨,你到這里出差?”

“不錯。”

“沒帶行李?”

“沒帶。今晚就回去。”

“我說呢。你要我等你嗎?等候費每小時五塊錢。”

“說不定。”

“想聽收音機?還是音帶?”

“收音機。”

查克打開收音機,是個劇烈搖滾樂電臺。

基思按了掃描鈕,一連串電臺隨之而來,每個臺停留大約十秒鐘。后來基思鎖定托萊多的一個新聞臺,聽國際新聞;這節(jié)目使他和查克差不多同樣感興趣。最后,電臺報告當地新聞。

新聞播音員說:“州警察局今晨宣布,他們打算審訊基思-蘭德里,斯潘塞城綁架案的嫌疑犯。蘭德里,斯潘塞城人,目前在盧卡斯縣醫(yī)院內,因在機場公路一家汽車旅館內遭一名或數名不明身份者的攻擊而頭部受傷,在斯潘塞城警方指控蘭德里綁架安妮-巴克斯特——斯潘塞城警長之妻以后,他成了星期日晚上和星期一清晨全州的搜捕對象。在汽車旅館內并未發(fā)現巴克斯特太太,而斯潘塞城警方已通知州警察局說巴克斯特太太安然無恙,現已與她的家人團聚。根據官方消息,調查將繼續(xù)進行,當局希望查明攻擊者身份,再決定對蘭德里指控何種罪名。”

基思又按一下按鈕,換了一家“西部鄉(xiāng)村音樂”臺。

查克說:“有點意思,是吧?”

“什么?”

“綁架案,他們發(fā)現那家伙就在機場附近。”查克開始議論起這件案來了。“他們好像把所有的材料都弄到電臺、電視上播放。我在想,媽的,如果那是我的女朋友什么的,警察們準保不會那么雞飛狗跳,可你要曉得,這次是為了一名警察。那女人好像是個良家婦女,還有兩個孩,丈夫是個警長,所以,不管怎樣,他們得找到她……又說他們從來沒找到她,真是怪事。但州警察到了這家旅館,好像是個按鐘點收費的那種地方,就找到了綁架她的那個家伙,他被打得半死,可沒人知道那女人哪里去了——當警察到那旅館時,住宿的人都早跑光了,因為他們本來就不是那兒的人,唯一的見證人是個旅館經理什么的,警察又不說他談了些什么情況。我看這是兩個男人之間的事,蘭德里和另一個家伙,他們爭吵著誰先和她睡覺,其一個狠揍了另一個,然后帶著他老婆出走了,而且他們都是白人。你能相信這些鬼話嗎?”

“鬼話連篇。”

“你說得對。現在他們又說這個妻與家人團聚了。州警察說,這個丈夫,警長,現在……在什么之……?”

“震驚?”

“嗯,是,不過……隱居。對,隱居之。避風頭,你知道嗎?”

“噢。”

“你覺得怎么樣?兩個男人,對吧?那就說明問題了。警察說他們不知道發(fā)生了什么。真是不可思議。見鬼,他們一定逮住了去旅館開房間的家伙,他們也逮住了狠揍他的那個家伙。他們知道是怎么回事,但不肯泄漏秘密。他們有時會那樣做的。不過,這里有點怪。那女人是怎樣脫身的?你知道我的想法嗎?丈夫付了贖金,警察們不想說有個警察付了贖金。對吧?”

“有可能。”

“我真該當警察,喂,你想喝咖啡嗎?前面有個停車點。”

哦,他想喝咖啡,他想吃東西,還想刮掉三天來長出的胡茬,刷刷牙,洗個澡,但他卻說:“不,我有急事。”

“好吧。”

他們出發(fā)后大約半小時,基思看到了15號國道的出口,方向往西,他說道:“我們從這里轉彎出去吧。”

“這里?”

“我必須到一家律師事務所去取些件。”

“好……在哪里?”

“說不準。我會給你指路。如果時間長,我會多忖你幾塊錢。”

“沒問題。”

他們在15號國道上往西行駛。基思指引查克東拐西彎開過許多條道路。基思估計,萬一以后小伙被人查問,他也回憶不起這些路來。

查克說:“你把這些路都背出來了,是嗎?”

(待續(xù),請繼續(xù)閱讀下期《當代作家》