順德逢簡:嶺南水鄉的小橋流水

馬慧娟

每當提到小橋、流水、老樹、古祠這樣的詞,大家會本能地聯想到水鄉,然后將目光集中于長江三角洲流域,周莊、烏鎮這樣的古村鎮就成了所有水鄉的代表。其實不然,在很多廣東人心里,他們所處的珠江三角洲流域,也有很多自己的“夢里水鄉”,而且很多保持較好、擁有濃郁嶺南水鄉特色的古村鎮,只是大多“養在深閨人未識”,知名度不足而已。

順德的逢簡村,就是這樣一個水鄉,沒有周莊“顯赫”般的名氣,卻也有“嶺南周莊”的美譽,沒有烏鎮流傳甚廣的傳奇,卻也在默默訴說著自己精彩的故事。本期,讓我們走進順德逢簡的小橋、流水、人家,尋找那些關于記憶的美好故事。

廣東省佛山市順德區杏壇鎮北端,位于西江下游錦鯉江畔,是歷史上“桑基魚塘”的重要基地之一,這就是逢簡村的位置。古村四面環水,以水道為界,河涌呈“井”字形,自南往北流過古村,匯入西江支流,把村落切割成若干小沙島。

“尚禮儀敦詩書,多衣冠之族,文物濟濟”,關于逢簡的歷史記載表明,此地自西漢已有人居住,后來發展成一方集市,到了唐朝就已成村,且經濟繁榮,已達到相當高的農耕文明程度。南宋以后,逢簡成為中原移民的避戰居住地,清朝中葉以后,逢簡因水路交通發達和養蠶絲織業的興盛而逐漸繁榮。清朝末年達到鼎盛,人口上萬,有3個繅絲市場,300多張織布機,產業工人1500余人,有人用“絲廠日夜不停,用一船船絲換回一船船白銀”來形容當時逢簡的景象,素有“南國絲都”之稱,也有“小廣州”之美稱,清咸豐年間逢簡已有四市兩圩了,古村當年的繁華可見一斑。如今,逢簡16個村民小組,共同組成既相對獨立又緊密聯系的聚落共同體。

經濟的繁榮帶來了文化的昌盛,“一門三進士,一家八秀才”,說的就是逢簡這個小小的村落,出了不少進士、舉人,曾有一家就出了8個秀才3個翰林,還出了不少當大官發大財的人。同時,逢簡人也不忘回家鄉蓋祖屋修橋修祠堂,逢簡曾有37座橋梁、33個坊、78間祠堂、32間廟宇。時至今日,其中一部分仍完整地保留下來。

古橋

逢簡村環村河涌水道23公里長,北村和南村均以河涌環繞,村內也以河涌相通,如此長的水道,一定少不了往來的船只和古橋。于是,船、河涌和橋梁,成了逢簡村的主要標志性景觀。船,已經式微,輕舟淺蕩。河涌,雖仍豐沛,卻倒映著岸上的逢簡村新式小樓。唯有古橋,不折不扣地續寫著逢簡村的舊日歷史。逢簡村河網如織,橋梁在村中交通的地位非常重要。據不完全統計,逢簡村里共有石橋30多座。其中巨濟橋、明遠橋和金鰲橋最具代表性。逢簡村的每一座古橋都有一個故事,每座橋都刻有當年祖先生活的痕跡。

70多歲的劉長成,原先在村委會干過,他對逢簡村古橋的故事,張口即來。明遠橋始建于宋朝寶慶年間,為村人李仕修所建,紅色砂巖結構。明遠橋在明代重修過,現存為明代風格。該橋橋欄石板上刻有各種圖案,其中有佛教中的萬字吉祥標志。橋兩邊共有望柱28條,柱頭雕有石獅子,橋面成斜坡形,以便車馬通行,它也是佛山地區現存文獻記錄中最早的石拱橋。

李仕修曾經是宋朝的一個大官,由于政見與朝廷不一致,遂來到逢簡村定居,他也是如今逢簡村李氏的祖先。據村里老人說,李仕修每當有兒子出生時,就會修一座橋,李仕修一共有5個兒子,也就修了5座橋。5座橋中有4座橋的名稱有記載,即巨濟橋、明遠橋、青云橋和青江橋。不過據村志記載,李仕修是修橋在先,得子在后。給橋取名,也很講究。比如明遠橋的“明”字,是講做人的道理,而巨濟橋則寓意濟人渡事。

據劉長成回憶,民國十八年之所以重建巨濟橋,就是因為巨濟橋圩市人群擁擠,導致其不堪重負被壓垮。如今在橋柱上還能看見“橋面一帶嚴禁擺賣,阻礙交通,嚴拿重罰”的字樣,由此可見當年這里商業繁華的程度。

在村口,順河道向西,有一座紅色的單孔石拱古橋。橋身上用篆書刻出“金鰲”二字。金鰲橋始建于清康熙年間逢簡村,公元1700年,由清康熙年間的太子老師劉云漢所建。據稱,劉云漢聽說紫禁城中的金鰲和玉練兩座橋非常漂亮,就想親眼去看看。有一天他假稱患急癥,進了紫禁城實現了此愿望。康熙聽說此事后就對劉云漢講,回鄉后你也可以建此橋。于是劉云漢以“金鰲、玉練”這兩座橋的風格為參照建造了金鰲橋。

劉長成說,在清代原本建橋只準用青色花崗巖石料,但由于當時的安郡王佩服劉云漢博學,就為其題匾“天半朱霞”,因此造橋時就選用了紅砂巖作為石料,“天半朱霞”寓意劉云漢的知識如天邊的朱霞,映紅了半邊天。如今,此橋四周的古榕、芭蕉、農舍與古橋相映成趣,頗有味道。

逢簡村的橋總位于村中交通要道上,常與河涌交叉呈十字型,沿河涌與麻石道之間形成圩市。巨濟橋沿岸的“谷埠巷”顧名思義便知是進行稻谷交易的地方。巨濟橋不遠的一處水埠頭,刻著“梁敬余主水埠”的碑銘。

據清咸豐《順德縣志·卷五·建置略二墟市》載:“逢簡堡墟市有四,曰巨濟,曰明遠,曰金鰲,曰桑市。”這種以橋為市的特色,就是嶺南水鄉的重要標志。逢簡村橋梁的另一特點就是修筑在河道拐彎處,河道一側建有村廟,橋旁有古榕、木棉等,濃蔭蔽日。如金鰲橋位于河道轉彎處,據說古時橋對面有地藏廟、文武廟。還有一特點是,在河道流入和流出村落處一般會建“水口”橋,有鎮鎖水口的作用,橋旁多種植古樹。

在逢簡村看橋,別有情趣。不同時間的陰晴明暗中,橋便有了各種情態。一蓬衰草、殘橋孤立,是光線黯淡中的古橋;水影清明、橋身玲瓏,是豐盈充沛河涌上陽光下的古橋。自然,隨處散落的獨木橋、鋼板橋、新砌的能通機動車輛的現代虹橋……還有一字橋、曲尺橋、三叉橋……各式各樣、有名沒名,或長或短、或高或低,分布在逢簡村中。對村中人,它們是不可或缺的通路;對外來人,它們是不可或缺的風景。

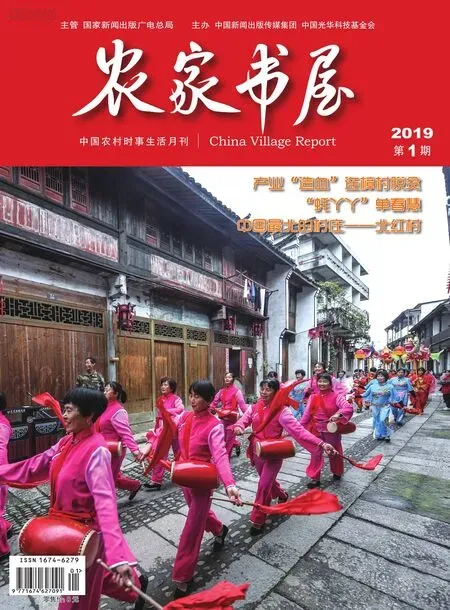

龍舟競渡

在水鄉逢簡,人們自古以來過著舉步登舟的生活,便形成了賽龍舟的習俗。“蛙鼓聲聲江上催,輸贏爭處怒如雷。不知獨吊屈原事,誰是中流勇退來。”這是順德人胡云姬所作關于順德龍舟的詩《競渡》,由此可見,順德的龍舟競渡自古有名。清初屈大均《廣東新語·舟語》載:“順德龍江,歲五六月斗龍船。斗之日,以江身之不大不小、其水直而不灣環者為龍船場。……斗得全勝還埠,則廣召親朋宴飲,其埠必年豐人樂、貿易以饒云。”實則全縣各鄉堡都興行劃龍船,現今市博物館尚存康熙年間杏壇北水村“壓盡群龍”石匾,以至于還形成了極富特色的順德歇后語:洋人扒龍舟——團團轉。

港澳和珠三角地區的龍舟有自己的特色:一叫“扒龍船”,一叫“斗龍船”,前者是表演,后者是比賽。龍舟主要以坤甸木、松木、杉木等造成。在類型方面,有“專用龍舟”“簡便龍舟”“代替龍舟”“游龍”4種。“專用龍舟”也叫真龍,長條形,裝有龍頭龍尾,飾有紅、黃、青、綠、白、黑等顏色,比賽后不是埋在河泥里就是吊在專設的木架上或祠堂的橫梁上 ;“簡便龍舟”也叫假龍,是指沒有裝上龍頭龍尾的專用龍舟;“代替龍舟”指臨時渡船之類的船,裝上龍頭龍尾而成;“游龍”也叫文龍,就是只裝有龍頭龍尾,且都比較大、裝飾華麗,高標羅傘,錦旗林立,不參加比賽,專供觀賞。

龍船在順德被尊為神圣的龍的化身,在農村還形成了一套傳統而神秘的禮儀與完整的程序。人們把龍舟競渡和龍舟趁景等活動看成是神圣、莊重、肅穆而又熱鬧的民間民俗活動,形成了獨特的“龍舟文化”,也成為現在佛山特別是順德對外宣傳的文化品牌和城市名片。過去,為了保證儀式的圣潔和活動的順利,對起龍人、采青人、點睛人、轉龍頭人等的身份都有嚴格的規定:父母雙全、家庭和睦、德容俱佳的男性,當然,村里受人尊敬的喃無佬(男巫)是不受此規定限制的,但是他的職責主要是在儀式中唱唱“龍舟曲”,雖然沒幾個人能聽得懂。

每年農歷四月末,順德水鄉的村民便擇吉日起龍船。鄉親們要燃香拜祭,點起爆竹,一番禮儀后,村中青年便從水中將龍舟撬起,將船身泥苔刮凈,以木油涂身,即時龍舟就光亮如新。然后把放置祠堂的龍頭和龍尾請出來,安裝上便可下水。每年請出的龍頭和龍尾,甚至是撓槳都可由族人競投,價高者得。投得的人可以在彩龍競艷時騎龍頭或按龍尾甚至是握撓槳,以求福社降臨。龍舟游河前,人們將黃皮葉、龍眼葉洗刷龍船身,并請來凈水符貼在龍頭一側,放上紅包,待這些儀式停妥,便可游龍出海。

順德龍船裝飾花樣繁多,十分講究。從祠堂里請出來的龍頭上側和兩邊都會掛著紅彩球,嘴巴放入連枝帶果的黃皮葉,寓意去災消禍。龍尾掛花籃,裝著各式的鮮花,并將一個新摘蓮蓬倒掛輕貼水面。俗語說“端午前是草,端午后是藥”,將這些花草放在龍舟上有去毒辟瘴的寓意。下水的龍船上還要添加許多其他裝飾,如順德的雞公頭龍船更是繁雜,其中部有一個神樓、一個大鼓和一個銅鑼,更有龍頭旗、龍尾旗、帥旗和羅傘等。

如果說賽龍舟是順德男人們期盼一年的事情,那么,每年端午的龍船飯,則是家家戶戶都期待的另一精彩場景。舊時,一村中多特留一口魚塘出租,用租金作為龍船開支及相關費用。現在,則多為村中各戶集資,也有村委會或企業出資贊助。村中的男女老少集中到村中祠堂一起吃“龍船飯”,希望沾上龍船靈氣,祈求家人吉祥平安,生意人希望生意興隆。往往有上百席,總共上千人一起用餐,成了鄉親的一次大會餐,場面十分熱鬧。

吃過龍船飯,整個端午節和賽龍活動就到了尾聲。村民們再擇吉日,把龍船埋在河泥里,將龍船頭朝村心、尾朝村外沉于河中,并用竹竿標出龍船所在位置;或者把龍頭龍尾懸掛到祠堂上。這一儀式稱為“藏龍”,至此龍舟活動才算圓滿結束。

大良魚燈

順德自古有“元宵春燈”的習俗,現在,在大良元宵節還舉辦魚燈賽會。“大良魚燈”是富于水鄉特色的扎作工藝,以竹扎成魚形骨架,蒙上明紗,繪染鱗鰭,點燃蠟燭,栩栩如生。曾是清代大良元宵節最為引人矚目的景觀,在清朝中葉開始,興盛了足足一百多年,出現過許多扎魚燈的能工巧匠。

大良魚燈的技藝講究技術和手工,制作時,先以竹篾扎成魚形骨架,稱作“扎架”,是制作的第一道難關。竹子的長短輕重都要合乎規格,扎工要巧,扎口要穩。所以扎架工序通常要由老師傅操作。魚架扎好后,就捫上明紗。明紗是用煮溶的紫菜膠糊到銀紗上晾干后制成的。捫紗時,先用石花膠捫糊在魚骨架上。明紗要捫得服服帖帖,不能看見接駁口,不能有縐痕,不能松動。最后是著色描鱗,先用相應的顏色繪好魚鰭和魚尾,然后用特別的鱗模蘸上顏色逐片印在魚身上,最后描上眼睛,魚燈就制作成功了。高手的制作品意態逼真,點燃燈燭,通體透亮,色彩鮮艷,栩栩如生。只可惜,這種技藝如今已逐漸失傳。曾有民間人士重新挖掘再現,但是主要以仿照,并以紙張制作為主。當年盛景中的薄竹輕紗魚燈,早已難覓蹤影。

順德的養殖業素負盛名,是淡水魚的主要產區,縣城大良鎮的“魚燈會”,是人民群眾以藝術形式表達對生活的熱愛、勞動的贊美、理想的追求,寓意慶豐收的民間文化娛樂盛會。魚燈會多于秋高氣爽之夜或元宵節舉行,由民間的好事者以募捐經費并組織魚燈主會來籌辦。出賽的魚燈,是五光十色的各種魚形燈色,一個魚燈長三至五米,用竹篾扎成魚燈骨架,用紫菜膠均勻地髹到網格疏松的銀紗上,晾干后成為纖薄透明的魚燈紗,按魚形截開糊在魚燈骨架上,最后描鱗著色,畫眼、安燈座、系支架、扎吊鉤,制成精美的魚燈。魚燈內的燈光,按不同魚類裝上不同的燈,如黃花、獅子鱸等紅黃色的魚,用大號煤油燈,取其光近紅黃色。而鯉魚、鯪魚、馬鮫魚等青黑色的魚,則用瓦斯燈,取其光近青白色。亮起燈來通體透明,色彩鮮麗。一個魚燈重十余斤,游行時,舉燈人持燈柱舉起,活動的吊鉤使魚燈隨著步子晃蕩,使魚變“活”。

魚燈巡行的出發點,例在北門的羅氏大宗祠丹樨,或在花基龍家祠前。三聲炮響,鼓樂齊鳴,隊伍由彩旗隊開路,接著是鼓樂隊,其中有八音隊和十番飛鈸。樂師們喜歡將二胡、三弦放在頭頂上拉,或放于肩后彈撥,各顯神通。接著是一隊武士打扮的壯漢,各挑著玲瓏標致的木花籃桶,桶上有小鈴鐺“當啷”作響。再后面是飄色板、鑼鼓框,最后便是長長的魚燈隊,一個個、一對對栩栩如生。斑斕奪目的魚燈翩然游來,飄然過去,彩光閃爍,相映爭輝。人們如置身海底,碧波中游魚嬉戲,生意盎然。最后壓軸的是醒獅隊,“啪、啪”的鞭炮聲伴隨著人們的余慶,寄托著魚肥蠶豐的理想和希望。

大良魚燈會在清中葉至抗日戰爭期間,興盛了一百多年,日寇侵華后,順德經濟衰退,民不聊生,名師餓死或離鄉逃生,魚燈工藝制作后繼無人,盛極一時的魚燈會至今未能恢復。新中國成立后,曾于1959年、l978年和1982年春節期間舉辦過魚燈賽會。如今,大良亦多在每年的元宵節舉辦魚燈賽會,爭奇斗勝,萬人空巷,熱鬧非凡。