中醫內服加外用治療痹癥98例效果研究

尹潤華

中醫內服加外用治療痹癥98例效果研究

尹潤華

目的 探討中醫內服加外用治療痹癥的臨床效果。方法 選擇196例痹癥患者作為本次研究的對象,隨機將其分成試驗組和對照組,每組98例。對照組患者采取常規的西醫藥物進行治療,試驗組患者采取中醫內服加外用的治療模式進行治療,對比2組患者的治療效果。結果 試驗組患者的治療總有效率為91.83%,對照組患者的治療總有效率為69.38%,試驗組患者的治療效果優于對照組患者,差異有統計學意義(χ2=15.800,P=0.0001)。結論 中醫內服加外用治療痹癥具有顯著的治療效果,能有效改善患者的臨床癥狀,促進患者恢復健康,值得在臨床實踐過程中,大力借鑒和推廣。

痹癥;中醫;內服外用;臨床效果

痹癥主要是指痛風類疾病,例如風濕性關節炎、類風濕關節炎、痛風、骨性關節炎等,引起痹癥的主要原因是人體的關節或經絡受到風寒濕熱的侵襲。痹癥常伴隨著肌肉或關節部位麻木、酸痛、腫大、灼熱、伸屈不便等臨床癥狀,給患者的身心健康和生活質量造成嚴重的影響。目前治療該疾病的主要手段是中西醫藥物治療。本研究就中醫內服加外用治療痹癥的臨床效果進行了分析和探討,特選擇了196例痹癥患者作為研究對象,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2012年4月~2013年4月景德鎮市第一人民醫院收治的196例痹癥患者作為本次研究的對象,隨機將其分成試驗組和對照組,每組98例。試驗組患者中,男51例,女 47例,年齡 19~70歲,平均(38.8±8.7)歲,病程 1~13年,平均病程(11.07±2.31)年;對照組患者中,男50例,女48例,年齡 20~71歲,平均(37.8±9.6)歲,病程 1~14年,平均病程(10.28±1.89)年。經確認,參與本次研究的患者均符合《中醫內科病癥診斷療效標準》中的診斷標準確診為痹癥疾病[1],均伴隨著關節紅腫、疼痛、重著等臨床癥狀,且不存在其它病史干擾,符合本次研究的基本條件,不會對研究結果造成影響。2組患者的病情、病程、病史、體質量、年齡、性別、身高等一般資料差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組 患者采取常規的西醫藥物進行治療,口服正清風痛寧緩釋片,60mg/次,每天2次,2個月為1個療程,共治療2個療程即可,治療過程中,醫護人員應密切關注患者的體征變化,以防患者出現不適及過敏癥狀,如發生以上情況,立即通知醫生對患者進行救治。

1.2.2 試驗組 患者在對照組患者治療的基礎上,給予中醫內服加外用進行治療,以中醫辨證施治為治療原則,加入桂枝9g、赤芍 15g、當歸 15g、雞血藤 15g、秦艽 9g、川芎 6g、丹參15g、防風9g等多味中藥材熬制內服中藥,用水煎煮,每天1劑,分早晚服用,內服過程中可辨證加減。

1.2.3 外用中藥 采取川烏、防風、草烏、透骨草、血竭、細辛、牛藤、白芷等多味中藥材用水煎服半個小時,之后對痹癥部位進行熱敷或浸泡,2個月為1個療程,共治療2個療程即可。

1.2.4 觀察記錄 結束治療后,由專業的工作人員對2組患者的治療情況進行整理和分析,探討中醫內服加外用治療痹癥的臨床價值,最后將記錄結果匯集成表,以便研究人員查閱和分析,記錄過程保持客觀真實,謹慎認真。

1.3 療效評價標準 評價判定指標以《中藥新藥治療痹病臨床研究指導原則》為標準[2]。治愈:患者在接受治療后,疼痛、血腫、伸屈不便等臨床癥狀全部消失,關節功能全部恢復。顯效:患者在接受治療后,疼痛、血腫、伸屈不便等臨床癥狀基本消失,關節功能恢復明顯。有效:患者在接受治療后,疼痛、血腫、伸屈不便等臨床癥狀有所改善,關節功能處于好轉狀態。無效:患者在接受治療后,疼痛、血腫、伸屈不便等臨床癥狀不變或加劇,關節功能沒有恢復或惡化。總有效率=(治愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。

1.4 統計學方法 應用SPSS17.0軟件進行統計學處理。計數資料以率(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。計量資料以“±s”表示,組間比較采用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

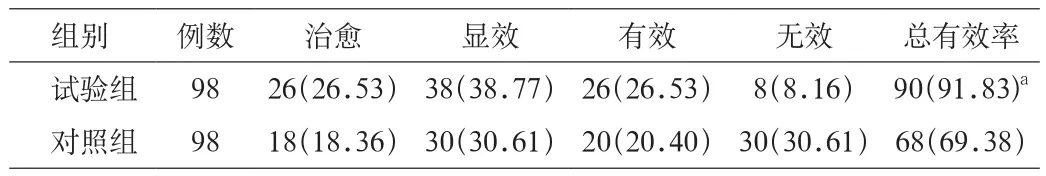

試驗組患者的治療總有效率高于對照組患者,差異有統計學意義(χ2=15.800,P<0.05)。見表 1。

表1 2組痹癥患者心功能改善情況比較表[n(%)]

3 討論

痹癥主要是指受外界風濕寒熱的影響,人體的經絡、肌肉或關節產生閉阻或氣血運行不暢現象,該疾病常伴隨著關節腫脹、疼痛、灼熱等臨床癥狀[3],給患者的身心健康和生活質量產生嚴重影響[4]。中西醫藥物是治療該疾病的常見手段,相關的臨床資料表明,西醫藥物在治療過程中存在治療時間過長、治療效果欠佳等局限性,并沒有達到令人完全滿意的治療效果[5]。近年來,中醫內服加外用治療痹癥得到了較為廣泛的臨床應用,受到了眾患者及醫生的一致青睞。

中醫藥理認為,在治療痹癥過程中應該結合中醫辨證理論,內外用藥兼顧,才能真正達到驅寒逐瘀的功效[6]。桂枝是舒筋活絡、驅寒止瘀的經典藥材,可以解肌發汗,溫經通脈;秦艽在祛風散寒方面療效顯著;當歸、雞血藤、丹參是上等的養血藥材,并可有效改善患者的疼痛狀況[7],川烏、芷藥、伸筋草等藥物對痹癥均具有散寒止痛,活血通絡的效果,可以有效改善患者的臨床癥狀[8]。

本研究結果表明,采用中醫內服加外用進行治療的試驗組患者的治療總有效率為91.83%,采用西醫治療的對照組患者治療總有效率為69.38%,二者相較,試驗組患者具有明顯的治療優勢。

綜上所述,中醫內服加外用治療痹癥具有顯著的治療效果,能有效改善患者的臨床癥狀,促進患者恢復健康,該治療模式值得在臨床實踐過程中大力借鑒和推廣。

[1] 國家中醫藥管理局.中醫病癥診斷療效標準[M].南京:南京大學出版社,1994:46-47.

[2] 筱萸.中藥新藥治療痹病臨床研究指導原則[M].北京:中國醫藥科技出版社,2002:392.

[3] 付利.中醫內服加外用治療痹癥60例效果觀察[J].中醫臨床研究,2010,2(10):63-64.

[4] 劉蘭江.中醫外敷內服相結合治療膝關節骨質增生[A]//世界中聯第三屆中醫、中西醫結合老年醫學學術大會論文集[C].2010:278-279.

[5] 范文舉.使用中醫中藥方法治療痹癥的臨床療效[J].世界最新醫學信息文摘(電子版),2013(20):267,259.

[6] 郝俊鳳.中醫痹癥臨床治療探討[J].中外醫學研究,2013(25):110-111.

[7] 楊揚.中醫治療風濕痹癥的研究進展[J].中國醫藥指南,2012,10(18):71-72.

[8] 張欣.中醫辯證治療痹癥的臨床療效分析[J].中國醫藥指南,2014(36):250.

10.3969/j.issn.1009-4393.2015.34.104

江西 333000 景德鎮市第一人民醫院 (尹潤華)