大學本科國際化人才培養選拔機制探討

趙冰

國際化人才培養是目前各大學的一個新的發展方向,是為建設國際城市進行的人才培養和儲備。目前的國際化人才培養模式多種多樣,但主要是各種短期、中期或長期國際合作辦學。在合作辦學過程中,由于各交流項目比較分散,很多時候達不到預期效果。因此,很多學校嘗試從招生開始為國際交流做準備,即所謂的國際班。然而,是不是學習成績優異、未來有留學意向的學生就一定適合國際班呢?從目前看來,還沒有相關機構給出權威答案。本研究以某大學某國際班學生作為跟蹤研究對象,針對國際班的人才選拔和培養情況進行跟蹤記錄,并通過對學生進行訪談、調查等方法獲得反饋,探討國際化人才培養過程中選拔機制的關鍵指標。

一、人才選拔方案與過程

按照該國際班培養方案的設計,項目組成員認為該國際班的學生需要進行單獨選拔。2013年8月,在暑假期間,團隊對新生入學選拔方案進行了設計和兩輪修改,初步制定書面英語、面試(含口語與綜合測試)和心理測試方式的選拔方案,數學成績作為參考(因為是經濟管理類專業,所以需要參考數學)。

最初假定國際班同學未來將大量出國留學或進入跨國企業,需要較好的英語聽說讀寫能力。在設計選拔方案時,英語考試成績占40%,其中包括考生高考英語成績20%和入學英語分班成績20%。另外,選拔時單獨設立面試環節,除面試考生的綜合素質之外(占20%),還包括英語聽說和表達能力(占30%)。從這些比例可以看出,這一方案中英語成績達到70%的比例,這在其他普通班入學中是無法比擬的。按照這一方案選拔出來的學生普遍英語成績較好,這在后期的跟蹤過程中也突出表現出來。另外,這一選拔方案中還有10%的比例被分配給心理測試這一環節。心理測試是我們在選拔中的一個嘗試,主要測試學生的心理健康程度和人格特征,學生在面試前填寫一份樂觀指數問卷,經過整理后加入錄取總成績。心理測試的引入在以往國際化人才培養過程中是極為少見的,我們希望看到學生的心理健康因素是否會對學生學習過程產生一定的影響,這在后續的跟蹤過程中也得到了驗證。

二、跟蹤研究

該國際班學生2013年入學時為21人,到2015年1月,有1人退出出國,3人轉專業,剩余17人。我們從入學時間段開始,對該班學生的學習成績及他們的選拔和培養過程進行了跟蹤研究。研究結果如下。

(一)英語成績表現突出

該國際班將部分主干課設計成純英文或雙語教學,提升英語教學的比例,讓學生能夠在大學就讀期間充分體驗國際化的課程授課模式,為將來出國留學、訪學等作準備。同時,該國際班的大學英語課程做了調整,課時不變,但集中到第一學年上完,這與普通班存在明顯差異。因為國際班同學的入學英語成績普遍較好,所以能夠很快接受這一課程體系。2013級國際班的同學在第一學年末均參加了大學英語4級考試,僅有1人沒有通過,通過率高達95%。另外,由于學生英語水平得到持續提升,在第一學年就接觸到全英文授課的兩門專業基礎課,并且學習效果良好。在第三學期,繼續進行雙語課程培養,學生們能夠主動以全英文教材作為參考教材,進一步提升自己的專業英語水平。第三學期末,該班通過四級的學生又全部參加了大學英語六級考試,這比其他專業的學生至少提前一個學期完成。從上述表現來看,入學英語測試在國際班選拔過程中是一個非常重要的指標。

(二)國際班入學選拔不能僅關注英語

2013級國際班的選拔方案中英語成績占70%,這一比例大大超過其他指標,雖然實踐證明該班學生確實能夠適應英語教學,但也出現比較嚴重的問題,即經濟管理類必修的數學課程對于該班很多同學來說是嚴重的負擔,甚至有同學因此被迫退出該班。從第一學期不及格情況來看,微積分不及格的6位同學入學時的數學成績也不及格,而另外9位入學時數學不及格的同學第一學期微積分均為60分左右,雖然有所提升,但很明顯,入學時的數學成績會對學生大學期間數學成績有較好的參考價值。

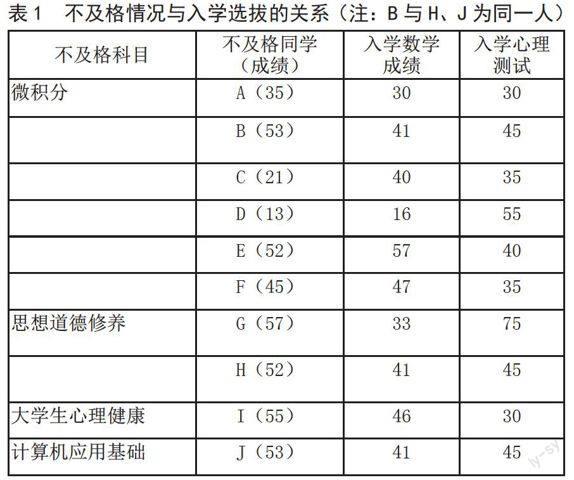

而心理測試成績在后續的學習過程中表現出出乎意料的作用。我們在第一學期對不及格同學的不及格科目與入學選拔成績進行了詳細分析(見表1),分析結果發現不及格的各位同學在入學時的心理測試分數也比較低(1人除外),雖然不能說明其中存在必然聯系,但也說明心理測試可以在某種程度上表明學生的心理狀態并反映在學習過程中,未來需要班主任及其他相關教師予以關注。

三、階段性跟蹤結果

從上述跟蹤過程來看,2013級國際班在選拔過程中以英語和面試作為主要參考指標,心理測試方案被第一次引入新生選拔,這是一個開創性的選拔方式。跟蹤結果表明,該選拔方案存在顯著效果,但還需要進行調整。因為沒有設計數學成績比重,在該班入學后發現相當多同學數學學習比較吃力,甚至有在第一學年結束時因數學成績過低承受不住壓力而選擇轉專業的情況。這說明這一選拔方案存在一定的缺陷。因此,在2014年國際班的選拔方案中我們調整了比重,其中英語(面試+筆試)占50%,心理測試占15%,加入入學數學成績這一重要指標(占15%),希望能夠提升國際班同學的全面學習能力和心理承受能力。另外,在就讀過程中,有學生無法跟上進度,被迫轉到其他專業。這與最初選拔機制的設計中缺乏退出方法存在關聯,如何實現學生能進能退,普通班與國際班的互通互聯,成為下一階段我們研究的重點問題。

【參考文獻】

[1] 陳慧仙.國際化經管人才培養初探[J].中國人才,2014(14):115-116.

[2]尤宏兵.“六結合”:推進國際化人才培養[J].江蘇高教,2014(3):101-102.