60 kg/m鋼軌9號組合道岔(混凝土枕)設計

施 慶 峰

(中鐵寶橋集團有限公司,陜西 寶雞 721006)

60 kg/m鋼軌9號組合道岔(混凝土枕)設計

施 慶 峰

(中鐵寶橋集團有限公司,陜西 寶雞 721006)

主要介紹了60 kg/m鋼軌9號單開道岔與60 kg/m鋼軌9號對稱道岔的組合道岔的平面線型、工電接口、結構設計、軌下基礎等關鍵內容的設計要點,通過道岔的開通運營表明,該組合道岔完全能夠滿足線路運營和用戶的要求。

組合,道岔設計,改造,鋼軌

為了大幅度減少客車徑路木枕道岔數量,進一步強化客車徑路軌道結構強度,確保旅客列車行車安全,西安鐵路局對管內車站進行了大范圍站場大修改造,將既有木枕道岔更換為混凝土枕道岔。

寶成鐵路任家灣車站始建于1954年,位于寶雞站南約7 km處,是主要辦理貨物運輸的工業站。車站16號岔位和18號岔位位于車站南端岔區咽喉位置,既有16號岔位鋪設的是92改進型60 kg/m鋼軌9號單開道岔(木枕,圖號:專線4115),18號岔位鋪設的是50 kg/m鋼軌9號對稱道岔(木枕,圖號:叁標線5812),對稱道岔基本軌前端與單開道岔曲股后端相接,中間直線插入段長度為0 mm,形成組合道岔,如圖1所示。該組合道岔于1994年鋪設上道,至今使用已近20年。本組合道岔是為了滿足既有木枕道岔改造而特殊設計的混凝土枕道岔產品。

1 設計原則、標準及參數

1)設計原則。a.采用60 kg/m鋼軌9號單開道岔(混凝土枕)與60 kg/m鋼軌9號對稱道岔(混凝土枕)形成組合道岔,替換既有木枕組合道岔。對稱道岔與單開道岔保持等強度設計,均采用60 kg/m鋼軌。b.新設計的組合道岔線型與既有木枕組合道岔滿足互換要求,單開道岔和對稱道岔中心距離保持不變,對稱道岔后長可以適當調整,但不能影響站場平面布置。c.按“安全、成熟、可靠”的原則選定技術方案,確保上道成功并交付運營。

2)設計標準。a.GB 50090—2006鐵路線路設計規范;b.GB 50091—2006鐵路車站及樞紐設計規范;c.TB/T 412—2004標準軌距鐵路道岔技術條件。

3)設計參數。a.既有道岔幾何尺寸。既有道岔主要幾何尺寸如表1所示。b.組合道岔列車容許通過速度:直向:旅客列車:V≤120 km/h;貨物列車:當軸重為23 t時V≤90 km/h,當軸重為25 t時V≤80 km/h。側向:旅客列車和貨物列車:V≤30 km/h。c.一般道岔平面設計控制參數設定如下:動能損失容許值:ω0≤0.65 km2/h2;未被平衡的離心加速度容許值:α0≤0.6 m/s2;未被平衡的離心加速度增量容許值:φ0≤0.5 m/s3[2]。

表1 既有道岔主要幾何尺寸[1]

2 組合道岔線型設計

2.1 單開道岔線型設計

根據以上道岔設計原則和參數,新設計的組合道岔中,單開道岔選用92改進型60 kg/m鋼軌9號單開道岔(混凝土枕,圖號:CZ577),該道岔成熟、可靠,已在全路大量使用,其平面幾何尺寸與既有木枕單開道岔完全一致,能夠滿足互換要求。

由于此組合道岔中間直線插入段長度為0 mm,存在反向曲線,行車條件比較惡劣,從現場察看的木枕道岔軌距狀態來看,在單開道岔和對稱道岔連接過渡部位,軌距已經擴張到1 445 mm(含軌頭肥邊),且根據以往的實際行車情況,此區段為事故易發路段。因此,若仍保持原有道岔的軌距,將存在影響行車的不安全因素。為了減小該區段各種不利因素的影響,提出將單開道岔轍叉部分曲股軌距加寬5 mm,至1 440 mm的設計方案,軌距變化仍在導曲線終點前4 000 mm范圍內完成,如圖2所示。

2.2 對稱道岔線型設計

新設計的對稱道岔全長為29 584 mm,其中前長為13 839 mm,后長為15 745 mm,后長較既有50 kg/m鋼軌9號對稱道岔加長720 mm;導曲線半徑為355 m,與既有道岔保持一致;尖軌尖端距基本軌軌端距離(q值)為2 646 mm,與既有道岔一致。為了保證與單開道岔的平順連接,尖軌尖端和基本軌前端處軌距均加寬為1 440 mm;側股軌距在轍叉趾端前由1 440 mm過渡為1 435 mm,過渡段長度為2 500 mm。對稱道岔線型如圖3所示。

對稱道岔平面設計參數如下:

動能損失:

ω=v2sin2βc[3]=302×sin20.729=0.14 km2/h2

(1)

其中,βc為撞擊部位沖擊角,βc=0°43′27″;v為列車運行速度,km/h。

未被平衡離心加速度:

(2)

其中,R為導曲線半徑,m。

未被平衡離心加速度增量:

(3)

其中,l為車輛全軸距,m,按普通貨車8.5 m取值。

通過計算,對稱道岔平面設計參數的各項參數均在控制參數范圍之內。

2.3 對稱道岔與單開道岔的連接

單開道岔轍叉部分曲股軌距加寬后,曲股中心線與轍叉工作邊距離為717.5 mm,中心線至曲股基本軌工作邊距離為722.5 mm,而對稱道岔軌距加寬后,道岔中心線與基本軌工作邊距離均為720 mm。當單開道岔曲股中心線與對稱道岔中心線重合時,將導致單開道岔曲股軌距線與對稱道岔軌距線不重合,偏離2.5 mm,如圖4所示,此時需要設置過渡。如果在兩道岔連接部位(即單開道岔尾部和對稱道岔前端)進行過渡,由于過渡范圍有限(在對稱道岔的Q值2 650 mm范圍內撥道2.5 mm),將對行車平穩性造成影響,加劇設備的磨損。

為了保證組合道岔軌距線的平順銜接,使列車平穩通過道岔連接部位,將對稱道岔整體移動2.5 mm,即在組合道岔連接部分,使單開道岔和對稱道岔的軌距線處于同一直線上,而單開道岔曲股中心線與對稱道岔理論中心線位置偏移2.5 mm,如圖5所示。對稱道岔理論中心線的偏移,將同樣使對稱道岔岔后軌距線與既有線路軌距線之間產生2.5 mm的偏差,而這完全可以通過在較長范圍內撥道過渡實現。

3 組合道岔電務轉換設計

3.1 單開道岔的工電接口設計

單開道岔的電務轉換設備仍采用92改進型60 kg/m鋼軌9號單開道岔(圖號:CZ577)的電務轉換設備。

3.2 對稱道岔的工電接口設計

為了采用成熟電務轉換設備,并考慮利舊原則,對稱道岔的電務轉換設備采用92改60 kg/m鋼軌9號單開道岔(木枕,專線4115)的電務轉換設備,即采用聯動內鎖閉裝置,一點牽引,牽引點動程為152 mm。對稱道岔采用既有的轉換設備完全能夠滿足道岔設計和行車安全的要求。

4 組合道岔結構設計

組合道岔中,對稱道岔的扣件仍采用分開式Ⅱ型彈條扣件,與單開道岔保持一致。

1)對稱道岔與單開道岔連接部分設計。

由于對稱道岔前端與單開道岔曲股之間直線插入段為0 mm,因此,此連接部分的設計為重點之一。由于空間受到限制,對稱道岔序號1~序號9岔枕與單開道岔共用。序號1和序號2岔枕逐漸扭轉垂直于對稱道岔轍叉角平分線,因此連接部分墊板做特殊設計。

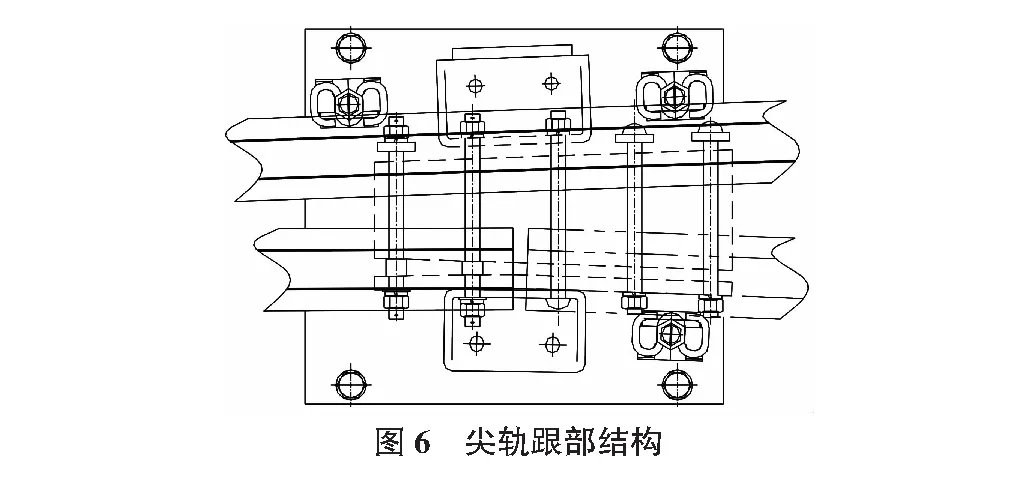

2)尖軌跟部結構型式。

尖軌跟部采用間隔鐵式活接頭聯接(如圖6所示),此型式構造簡單,便于尖軌的靈活扳動。

3)尖軌間增加連桿結構。

在轉轍器部分設置2根連桿,保持尖軌間框架穩定,并對保證尖軌密貼有一定作用。

4)間隔設置軌撐。

軌撐作為一種防止鋼軌傾覆、扭轉和縱橫向位移的軌道部件,通常是安裝在道岔區基本軌的外側,能夠有效防止基本軌的橫向移動[4]。為了加強鋼軌的穩定性,保持軌距,防止鋼軌爬行,在基本軌和導曲線外側均間隔設置軌撐。

5)轍叉采用高錳鋼整鑄式轍叉,轍叉為直線型轍叉,與單開道岔的高錳鋼轍叉相同,可以實現互換,以減少備件、備料。

6)護軌采用UIC33槽型護軌。

護軌結構與單開道岔保持一致,采用UIC33槽型護軌。為防止車輪對叉心的沖擊和減小心軌磨耗,保證行車安全,護軌平直段防護范圍為轍叉咽喉前起至叉心頂寬50 mm處止。護軌頂面高出基本軌12 mm,避免車輪爬上護軌[3]。

7)鋼軌下設置5 mm厚橡膠墊板,鐵墊板下設置10 mm厚橡膠墊板。

5 混凝土岔枕設計

5.1 岔枕斷面與結構

岔枕斷面和結構與我國提速道岔的岔枕保持一致。

5.2 單開道岔岔枕

單開道岔轍叉及護軌部分通過更改墊板的規格來保證岔枕釘孔距的不變。取消原序號50號~66號岔枕,其余部分岔枕保持不變。

5.3 對稱道岔岔枕

1)岔枕布置。序號1號~9號岔枕與單開道岔共用。岔枕均垂直于對稱道岔轍叉角平分線,部分岔枕逐漸扭轉垂直于各自股線。2)岔枕間距。道岔的岔枕間距,一般情況下為600 mm,牽引點處為650 mm。岔枕間距可根據平面布置進行調整。3)岔枕長度。岔枕長度按道岔平面線型計算確定,長度從2.4 m~4.8 m,按0.1 m級差進級。

6 結語

該組合道岔的設計,實現了道岔“木改混凝土”的目標,提高了軌道結構強度,滿足了用戶提出的原則和要求。2013年1月,西安鐵路局通過了對該組合道岔的技術審查,同意道岔在西安局管內上道試用。道岔于2013年4月開通運營,目前使用效果良好,完全能滿足線路的運營要求。

[1] 中鐵寶橋集團有限公司.鐵路道岔參數手冊[M].北京:中國鐵道出版社,2009.

[2] 高 亮.軌道工程[M].北京:中國鐵道出版社,2010.

[3] 鐵道部第三設計院.道岔設計手冊[M].北京:人民鐵道出版社,1975.

[4] 馬 莉,宣 言,王 瀾,等.75 kg·m-1鋼軌用軌撐設計與鋪裝試驗[J].中國鐵道科學,2011(1):39-40.

The design for 60 kg/m rail No.9 combined turnout(concrete bearer)

Shi Qingfeng

(ChinaRailwayBaojiBridgeGroupCo.,Ltd,Baoji721006,China)

This paper mainly introduces the design of 60 kg/m rail No.9 simple turnout and 60 kg/m rail No.9 symmetrical turnout, combined turnout regarding alignment, engineering-signaling interface, structure and sub-rail foundation. The use of this turnout shows it can fully meet requirements of the railway operation and the client.

combined, the design of turnout, reform, rail

2014-11-27

施慶峰(1982- ),男,碩士,工程師

1009-6825(2015)04-0133-03

U213.6

A