土地征收中的問題類型、解決途徑及經驗啟示

余 彪

(華中科技大學 中國鄉村治理研究中心,武漢 430074)

土地征收中的問題類型、解決途徑及經驗啟示

余 彪

(華中科技大學 中國鄉村治理研究中心,武漢 430074)

土地征收在我國當前快速的工業化和城市化中難以避免。土地征收涉及到巨大的利益調整,實踐中產生大量的問題,按照產生緣由的不同,可以將它們劃分為生計型問題、分配型問題和治理型問題。為此,地方政府在土地征收過程中進行了針對性的探索,諸如為失地農民購買養老保險,充分發揮村民自治的功能,購買拆遷公司的社會化服務等,這些措施較好地化解了土地征收中出現的問題,但也還存在諸多需要繼續完善的地方。在土地征收中,一方面隨著經濟的發展應不斷提高征地拆遷補償標準和完善補償方式,另一方面基層政府政府應加強征地拆遷中的治理合法性和治理能力建設。

土地征收;征地補償;失地農民

一、問題意識

我國目前正處于快速的工業化和城市化過程中,大規模的土地征收是不可避免的事情。近些年,盡管土地的補償標準不斷提高,地方政府的征地拆遷行為規范化程度不斷加強,但是各地在征地拆遷中仍然不時出現各種惡性事件,典型的如成都唐福珍自焚事件、重慶最牛釘子戶事件,這些事件經過媒體的報道而引發全社會的高度關注。基于此,學術界對此問題也越來越重視,學者們關心的是如何認識當前的土地征收問題,進而如何解決。

總體上來看,當前學界對于土地征收問題形成了兩種代表性的觀點。第一種是“制度-權利”論,認為我國土地產權制度在市場經濟下顯得不合時宜,因為農村集體土地要轉為城市建設用地必須要經過國家征收這一中心環節,國家壟斷的供地方式不僅無法反映土地的實際市場價格,也刺激了政府低價征地高價賣地的土地財政沖動,再加上地方政府在征地過程中的權力濫用,造成了被征地者的普遍權利弱勢和利益受損[1-3]。第二種是“利益博弈”說,認為征地權是國家法律賦予的合法權力,土地產權制度并非當前征地矛盾的根源,如僅僅強調地方政府征地過程中的行為不規范實際上并不全面,土地征收往往意味著土地的巨大增值,被征地者試圖突破法律和政策規定的補償標準而與地方政府展開博弈,無序的博弈導致了意外事件的發生[4-6]。顯然,不同的認識決定了不同的解決思路,前者認為要根本解決征地矛盾,就要讓農村集體土地直接入市分享更多的土地增值收益,而后者認為必須在堅持既有土地制度和國家征地權利的前提下保障被征地農民的利益,而對于少量的漫天要價的“釘子戶”應該依法行使強制權力。

針對以上兩種觀點,已經有學者指出其不足,那就是它們都只看到了征地拆遷的部分事實,即將農村和農民看成一個整體來立論,因此觀點看上去爭鋒相對實際上皆有失偏頗[7,8]。 確實,這兩種解釋框架都無法全面地覆蓋征地矛盾的所有面向,持論者皆能找到足夠充分的經驗現象作為支撐,現實中的征地拆遷往往是地方政府的侵害與少數釘子戶的反向侵害同時共存。從另外一個角度看,制度—權利論是一種價值型的宏觀性結構分析,它無法很好地解釋現實中征地拆遷矛盾的高度復雜性,而利益博弈說則是一種微觀性的行為主體分析,它可以看到矛盾的復雜性卻對此種復雜性的產生緣由無法做出有效的回答,換而言之,它只是對征地涉及的利益主體做一種理性人的博弈分析,卻對在博弈場域中的行為主體的結構性位置及條件約束存在一定的忽視。因此,可取的方案是要結合這兩種分析視角的優勢,對當前土地征收中的問題進行類型劃分,這對于如何認識和理解當前的征地拆遷問題以至于如何解決征地拆遷問題是有裨益的。

本文將以湖北省S縣為經驗對象。S縣地處江漢平原腹地,全境總面積2 044平方公里,其中耕地面積6.21萬公頃,總人口65萬,是全國重要的商品糧、優質棉、雙低油和水產品生產基地,屬于典型的傳統農業大縣。近年該縣從沿海地區引進大量工業企業,城區迅速擴張,征地規模持續保持高位,近5年內每年新增建設用地2 000畝左右。從該縣綜治維穩部門所受理的各種農村信訪問題看,稅費改革以前以反映稅費負擔過重居多,而稅費改革以后特別是近些年,在農地非農化過程中產生的涉土信訪逐漸占據主導地位。S縣一方面肩負著落后的農業大縣加速經濟發展的任務,另一方面同時要保護農民的利益并維護社會秩序的穩定,因此在土地征收實踐中進行了相應的探索,其做法和經驗為理解土地征收問題提供了有益的啟示。

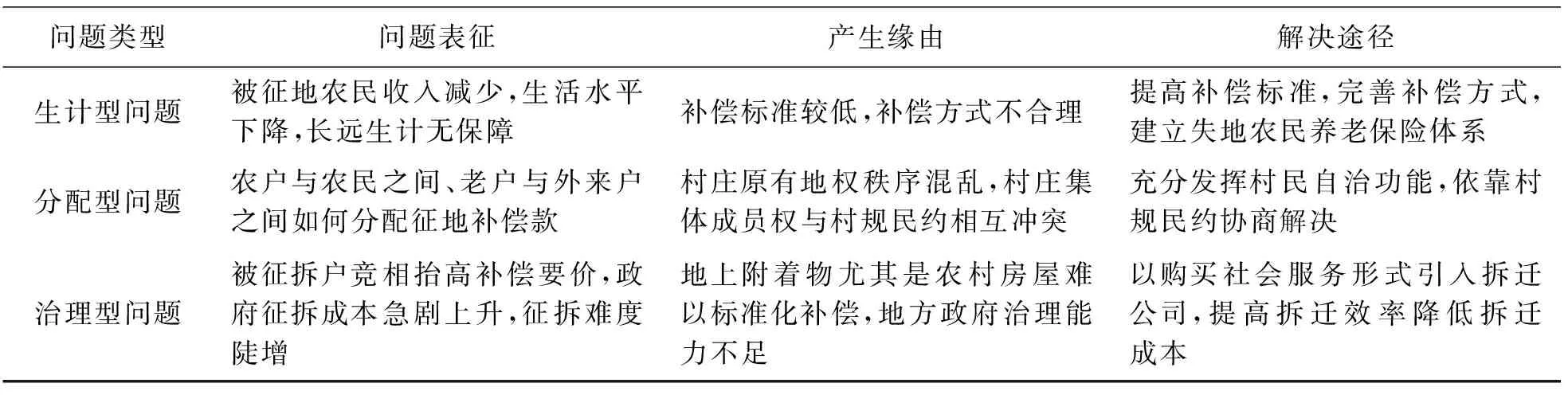

二、土地征收中的問題類型

土地征收涉及到巨大的利益調整,利益相關者必然展開激烈的博弈,因而出現大量的問題需要解決,依據這些問題產生緣由的不同,可以將其劃分為三種類型,分別是生計型問題、分配型問題及治理型問題。

(一)生計型問題

所謂生計型問題,就是指土地征收中被征地農民因為補償標準過低或者補償方式不合理導致生產生活沒有保障*必須說明的是,這里已經排除征地補償不到位而產生的農民生計困難,這種現象在前些年可能比較多的存在,但是近些年隨著國家對于征地補償管理加強已經相當罕見,目前最為常見的還是征地補償標準過低及補償方式不合理造成的農民生計型困難。,因而對征收行為不滿甚至與地方政府產生矛盾或沖突。按照現行《土地管理法》的規定,征收集體土地的補償費是以原土地用途為基礎計算,并且規定土地補償費及安置補助費兩項總和不能超過土地年產值的30倍。我國農村土地絕大部分種植糧食作物,1畝地年產值也就2 000元左右,按此測算地方政府征收1畝地補償上限為6萬元。目前,盡管東部沿海發達地區的征地補償早已突破法律的規定,但是絕大多數中西部地區的征地補償仍然較低*當然按照2004年《國務院關于深化改革嚴格土地管理的決定》要求:土地補償費和安置補助費的總和達到法定上限,尚不足以使被征地農民保持原有生活水平的,當地人民政府可以用國有土地有償使用收入予以補貼。但是實際上中西部大部分地區的征地補償標準遠未達到法定30倍的上限,更不要提地方政府另外給予補貼。。很顯然,這個補償標準已經很難保障被征地農民的生活水平不下降。更為重要的是,如何做到被征地農民的長遠生計有保障。在20世紀八九十年代以前,國家征地規模小,涉及到的農民也較少,那時還有大量的國有及集體企業,國家征地雖然給予的經濟補償極少,但是能夠以農轉工的形式安置被征地的農民,農民失地后不僅沒有后顧之憂而且生活大有改善,因而那個時候的農民對征地普遍比較歡迎,但是之后,隨著市場經濟的發展國家越來越難以安置勞動力,于是土地征收改以貨幣補償為主,由于大多數失地農民難以找到穩定的工作,因而征地引發的社會矛盾越來越凸出[9]。

按照2009年《關于公布湖北省征地統一年產值標準和區片綜合地價的通知》,S縣城市規劃區內統一土地年產值標準每畝1 380元,菜地修正系數為1.1,也就是每畝1 518元,執行倍數是20倍(計入青苗費),扣除屬于村集體部分及個人繳納的養老保險費,農民實際上每畝獲得22 436元的補償。該補償標準對于被征地農民意味著什么呢?筆者調查的S縣宏村,原來有耕地4 000多畝,人均耕地有1畝多,由于靠近縣城城區,20世紀90年代以來村民以種植大棚蔬菜為主。種植蔬菜比種糧食效益要高,每畝地年均達到四五千元的利潤,相當一部分農戶不出去打工在家里種菜即可維持家計。當土地被政府征收以后,他們的收入隨即受到很大影響。宏村村民李某48歲,家里原來分有4.5畝地,其中3畝地用來種蔬菜,1.5畝用于種植水稻、小麥、苞谷等糧食作物,還養了兩頭母豬和幾十頭仔豬,地里的作物用作豬飼料減少養殖成本,算下來每年總收入達到5萬元以上,這筆收入不僅可以應付家庭各項日常開銷,而且每年都能夠有些積蓄。2013年征地以后他家剩下0.5畝地,他不得不縮小養殖規模并且讓妻子負責,自己還得去外面做零工,現在兩口子的年收入只有2萬元左右。讓他擔心的是,再過幾年年齡大了去外面找工作將越來越難。

調查發現,S縣征地對于45~65歲之間的農民家庭的影響最大。處于這個家庭生命周期階段的農戶,其家庭收入結構一般是由兩代人創造的兩部分收入組成,父代這個時候年齡五六十歲,他們在家里一年四季種蔬菜銷往城市批發市場,家里有五六畝田每年就可以創造2萬元左右的純收入;而子代這個時期往往是剛成家不久,家庭的各種壓力比如子女教育、城市買房、家庭條件提升都落到他們的頭上,他們一般在家里做各種小買賣或者是在附近的縣城或者沿海地區打工,兩個年輕的小夫妻一年下來就有一筆可觀的現金收入,通常可以達到四五萬元。這兩部分收入在整個家庭里承擔了不同的功能,父代的這筆收入一般是用于家庭的日常開銷,而子代的這筆收入則是投資于家庭的建設和積累。從家庭的穩定及發展來看,保持此種收入結構相當一個時期的穩定是極為重要的。而大規模征地導致農民失去土地,瓦解了普通農戶的這種收入結構。沒有土地后父代無法再在自己的土地上從事農業,在現在的勞動力市場上也很難充分再就業,如此,一個農戶家庭就在短時期內少了一筆很大的收入,從而造成子代的家庭經濟壓力陡然增長。簡而言之,半工半耕的家計模式的打破,導致農民普遍認為失去土地后面臨著生活的壓力感[10]。

(二)分配型問題

所謂分配型問題,指的是村莊內部各個利益相關主體圍繞著征地補償費如何分配而產生的糾紛。盡管土地管理法及其實施條例對征地補償費分配做了原則性規定*具體地,按照國家土地管理法及其實施條例的相關規定,征收耕地的補償費用包括土地補償費、安置補助費以及地上附著物和青苗的補償費,其中土地補償費歸農村集體經濟組織所有,地上附著物及青苗補償費歸地上附著物及青苗的所有者所有,安置補助費則支付給具體的安置單位或者發放給被安置者個人。,但是我國農村地域廣大差異性突出,鄉村政治社會結構及地權秩序高度復雜,再加上征地款往往數額巨大,因而就給村莊內部不同的相關利益主體留下了博弈的空間,征地款的具體分配規則還得視各個村莊根據自身的情況來制定。S縣在近些年征地中,發生大量征地補償款分配糾紛,主要是以下兩種:

1.農戶之間的糾紛。湖北省在1997年左右對農村集體土地實行第二輪延包政策時,恰逢當時種地效益低農民稅費負擔嚴重時期,很多農戶不愿種地而外出打工,他們的承包地或者拋荒或者流轉給其他人種,因此二輪延包政策并沒有得到切實的執行。而在國家進行稅費改革后,很多農民開始回來向村集體要回土地,由此引發的糾紛在當時的湖北省頗為普遍。在這種形勢下,湖北省2004年出臺了《關于依法完善農村土地二輪延包工作的若干意見》,完善二輪承包的政策解決了大量的土地糾紛。然而,當征地使得土地的價值頓時顯化后,圍繞土地補償款的分配還是存在矛盾。按照法律和政策規定,征地補償當然是以二輪延包后土地承包經營權證為準,但是此種法律規定并不為鄉村社會所認同和支持,征地款的分配規則最終還是按照地方性的共識進行。

這樣的例子在S縣比比皆是,比如20世紀80年代初分田到戶時,當時的宏村村民李某分到了幾畝地。到了90年代中后期的時候,它覺得種地劃不來就把田給別人種,自己外出打工好多年都沒有回來,稅費改革之前的三提五統任務自然也由種地的農戶負擔。2004年湖北省完善土地二輪延包時候,村集體將這塊土地確認承包給了該農戶。2008年開始,宏村的土地開始大規模地被征用,外出打工回來的李某看到自己原來的土地馬上就要征走時,就向村里反映要回原來自己的承包地。盡管李某的地已經登記到了種地農戶的承包權證上,但是社區干部還是將雙方叫到一起進行協商,最后雙方答應將來征地時按照社區定的老辦法進行。2011年征地時,雙方按照各自種植的年限劃分征地補償款。

2.外來戶的土地權益。S縣地勢平坦,土壤肥沃,交通便利,對于鄰近山區的農民很有吸引力,從20世紀90年代以來城郊農村的外來戶越來越多。這些外來戶有的在村里分到了土地,有的則是租種其他農戶或者村集體的土地,有的久而久之認為自己應該享有與原住居民同樣的權利。特別是在近幾年征地的規模越來越大補償標準越來越高時,這部分村民看到征地有較大收益便提出自己的土地權利。

S縣勝村就有一個這樣的案例,外來戶羅某1987年經人介紹遷移落戶,當時購買了村民李某的房產(含宅基地)及0.2畝左右的自留菜地。因勝村位于S縣城關邊上,羅某所遷入的勝村五組的人均耕地只有0.58畝。當時勝村村規民約規定,從1983年4月1日后,新遷入勝村的人口均不享受農田分配,但可以自行流轉土地。1999年8月,羅某因生產食用菌租賃勝村二組的4.68畝預留機動地,并與勝村村委會簽訂了土地租賃合同。2004年湖北省開展完善二輪延包工作后,該塊土地沒有確認到羅某的名下,還是屬于村集體的土地,但是從2007年開始,羅某開始以自己是勝村村民為由進行上訪,要求將自己租賃的4.68畝土地確權給他,市縣鄉為此高度重視反復給他做思想工作,但是他依然堅持上訪甚至聯絡新聞媒體為自己呼吁,地方政府對此毫無辦法。實際上,羅某當年所租賃的這塊土地前幾年已經被征,其目的就是通過上訪向鄉村兩級施壓獲取征地補償款。

(三)治理型問題

所謂治理型問題,是基層政府由于治理的正當性不足或治理能力衰弱而引發的圍繞著征地展開的無序博弈現象。這種無序博弈主要集中在土地征收中的地上附著物補償方面。地上附著物中最具價值的通常就是農民自建自住的房屋。2011年國家頒布實施《國有土地上房屋征收與補償條例》,政府征收城市房屋的補償依此進行。不過,集體土地上房屋的拆遷補償尚無正式的法律法規,因而事實上存在一個法律制度上的空白[11]。在現實中,則是各市縣參照國有土地上房屋征收補償標準并且結合自身的實際情況制定補償方案。S縣2011年4月22日公布制定了《S城區重點公益和社會發展項目建設房屋征收補償安置方案》*該方案明確指出是參照《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令590號)制定的,它將S縣的房屋按地段分為三類區域,一類區域執行最高補償標準為2 450元/平方米,二類區域執行最高補償標準為2 250元/平方米,三類區域執行最高補償標準為2 000元/平方米,四類區域執行最高補償標準為1 400元/平方米。在實際的操作過程中,則是按照磚混結構為2 450元/平方米,磚木結構為2 250元/平方米,土木結構為2 000元/平方米的標準進行,一般執行的都是最高的標準。如果是產權調換,磚混結構按1:1比例進行置換,磚木結構按1:0.8比例進行置換,其他則按照1:0.6進行置換。而在附屬物方面,它規定居民附屬物(包括樹木、除主屋以外的其他建筑物、構筑物、魚池等)及其相關配套設施,由中介評估機構根據相關規定進行評估后以貨幣支付的方式給予補償。。如果說政府征用一般的農地補償標準可以做到一視同仁,那么在地上附著物尤其是房屋征收補償方面面臨著極大的困難。農戶的房屋面積、結構、裝修等等存在著千差萬別,農戶的家庭經濟條件也有好壞之分,農民本身的談判能力也有強弱之別,一旦政府土地征收中涉及到房屋,那么農民往往會想方設法運用種種策略技術要求增加補償。

宏村的干部在動遷工作過程中就碰到一個經典案例。農戶燕某家有一棟140平方米的兩層樓房,按照拆遷時的評估標準是1 080元/平方米,加上附屬建筑評估價在20萬元左右。房子評估價出來后,村里的干部去跟他談判簽訂拆遷協議,結果前后上門不下百次歷時1年多才最終談妥。“表態表得相當好,反正別人什么價自己就什么價。談到50多萬元的時候,他說要回去跟他媽商量,回來后說他媽要再加8萬元就拆。我們跟上面的領導反映,上面同意了。他又說要跟他爸商量,他爸說再加8萬元就拆,他也沒有任何理由,反正你就得加8萬元。剛準備簽字,他老婆又不同意了,我們又繼續做工作。他老婆說反正你們不能強拆,她說我天天上網,網上有很多因強拆倒霉的干部,看你們誰敢拆。還說重慶有個釘子戶,最后賠了1 000多萬元,北京奧運會也還有一家沒有拆呢,最后都是政府妥協了。他的老婆的意見是要120萬元,低于這個數字你們就不要過來了。和他講道理,反復說,請他吃飯、喝酒、說好話,最終在2011年底以80多萬元談成了協議”(宏村代會計語)。通過此案例可以看到的是,面對著征拆場域巨大的利益博弈空間,實際上每個被征地者都存在向釘子戶演化的強烈傾向。

在現實的拆遷過程中,盡管拆遷補償標準在不斷地提高,但是相比之拆遷戶的要價增長得更快,拆遷動員的難度也是越來越大。直到2012年5月份之前,S縣的拆遷工作主要由各個鄉鎮組織專班負責實施,各個工作專班相互之間存在拆遷進度上的競爭壓力,在中央三令五申不允許強拆的背景下,為了加快拆遷工作進度,于是選擇采取“一把鑰匙開一把鎖”的策略,進而導致拆遷的實際補償費用不斷突破政策規定。但是隨著時間的推移,提高拆遷補償標準并未能促進拆遷工作的展開,反而使得政府的拆遷成本急劇上升,土地征收中的拆遷工作逐漸陷入困境。

三、地方政府對征地問題的解決途徑

(一)建立失地農民養老保險制度,解決被征地農民的后顧之憂

S縣目前已經進入工業化加速階段,大規模的征地正在迅速地推進,這就帶來了大量的失地農民,如何保證被征地農民的生活水平不下降及長遠生計有保障,是一項長期的系統性綜合性的工程。S縣主要是從兩個方面著手:其一是嚴格規范管理征地拆遷過程,確保征地補償資金到位,并且根據中央省市政策要求逐步提高征地補償標準,現在已經從本世紀初每畝兩三千元的水平提到了每畝接近3萬元。其二則是建立失地農民養老保險制度,解決被征地農民的后顧之憂。土地長期以來在農村社會都具有社會保障的功能,對老年人來講則具有養老保障的作用,農民土地被征收后養老問題凸顯出來,建立失地農民保險制度緩解了土地保障喪失后的養老風險。其中第二個方面是S縣最新實行的政策,尤其受到失地農民的關注。

湖北省相關文件要求:“對因征地而導致無地的農民,縣、市(區)人民政府要結合小城鎮建設、戶籍制度改革、城中村改造等,逐步建立失地農民養老保險和最低生活保障制度,以保障被征地農民的長遠生計”(鄂政發[2005]11號)。S縣是從2013年開始給被征地農民購買養老保險的。目前全縣征地涉及到4 000人左右,其中給1 100位已經到了年齡的被征地農民購買了養老保險。該縣的相關文件規定,被征地農民可以選擇三種類型的養老保險。其中實際上最多的還是按照《省勞動和社會保障廳〈關于印發湖北省城鎮靈活就業人員基本養老保險暫行辦法〉的通知》(鄂勞社文[2003]189號)參加靈活就業人員養老保險。該文件規定,被征地農民比照城鎮靈活從業人員參加養老保險規定,繳納基本養老保險費所需資金由縣、村組(社區、居委會)和個人共同負擔。在個人負擔部分,S縣規定土地補償費的28%須強制性繳納為養老保險費。

那么被征地農民按靈活就業人員養老保險達到法定退休年齡后養老金有多少呢?被征地農民參加基本養老保險后,凡男年滿60周歲,女年滿55周歲,累積繳納年限滿15年的,待遇按城鎮靈活就業人員計發標準執行(預測每月400多元),并根據國家和省有關規定適時調整。被征地農民參保時,已達到男60周歲,女55周歲的,繳費后次月開始按國家規定待遇標準領取基本養老金,對70歲以上的人員每月增發20元高齡補貼,對80周歲以上的人員每月增發30元高齡補貼。比如宏村村民王某,今年60歲,家里的土地陸陸續續被征收完畢,2013年按照文件規定繳納養老保險費,他自己繳納19 600元,他妻子繳納21 000元,因為年齡已經達到,他們從繳費之日起開始領取養老金,每人每月是420元。雖然繳納的養老費用很高,他們還是認為有養老保障心里就踏實多了。

以上這個案例透露出兩個重要的信息:其一是相比于之前政府一次性將征地補償款發放給被征地農民的做法,將征地款的一部分強制性地作為養老保險金,同時縣政府再從財政收入中補貼一部分,這樣三方共同出資給被征地農民辦理養老保險,就很大程度上解決了農民的長遠生計保障,也就可以盡量避免農民花完征地款后再向政府回來“找補”帶來的社會穩定問題。其二是當前政府給被征地農民辦理的養老保險標準還是比較低的,盡管文件上提出被征地農民可以在三種養老保險中任選一種進行參保,但是鑒于農民自身的支付能力及地方政府的財政實力,實際上絕大部分選擇按城鎮靈活就業人員養老保險標準繳納保險費。從已經領取養老金的農民的狀況看,這個養老金水平還是比較低的。

(二)充分尊重農民的意愿,發揮村民自治功能,內部協商解決問題

嚴格地說,分配型糾紛并不直接與政府相關,但是分配型糾紛若不能及時解決,也會構成政府征地工作中的不穩定因素。在未來一段時間還要進行大規模征地的情況下,必須要重視分配型糾紛的協調和解決。由于地權關系模糊,征地相當于對地權關系的徹底重構,因此分配型糾紛解決難度很大。政府在征地糾紛調解中,既要重視法律政策的指導規范,更要尊重農民意愿充分發揮村民自治的作用。

村民之間圍繞土地補償款分配產生的糾紛,S縣充分地發揮村民自治的優勢,通過村民協商討論出可行的操作辦法。事實上,補償款如何分配是一個村莊內部博弈的問題,為了盡可能地分到多一些的補償款,每家每戶都能夠找到于己有利的“依據”。比如,如果是嚴格地按照二輪承包證來進行補償,這塊地原來在誰的證上土地補償款就歸誰,那么村里一部分撿了其他村民地種的農戶就占了便宜。當然,如果是能夠按照土地承包證上發下去,那么村干部的工作也輕松簡單了很多。然而,正是因為在村莊尤其是在同一小組里面,村民大多生于斯長于斯,是一個熟人社會,因而很少有村民會執拗于法律制度的規定去輕易地占他人的便宜,通常是經過內部的協商討論考慮各種情況均衡各方利益后,大家就商量出一個法子——以后的征地都按照這個辦法做,差不多就成了村域內的“習慣法”。一般地,當村莊的內部自治資源較為豐富的時候,村民更容易達成共識而且執行的成本也很低。當然每個村莊內部情況都不一樣,因而各個村的做法也存在差異性,基本上是一村一模式。這個工作大多是在村一級完成的,縣鄉兩級基本上不參與其中,只是要求在不違反國家法律規定的情況下大多數村民接受即可。宏村在2002年第一次征地之前,就是通過村民代表開會形成了按照耕種年限分配補償款的共識。村民自治解決這類糾紛是很有效率的,縣鄉兩級應該繼續加強對村民自治的指導。

外來戶的分配權益糾紛問題。城郊農村往往會聚集很多的外來人口,有的甚至通過各種方式把戶口等全部遷入進來,外來人口的遷入實際上就打破了村莊的原有邊界,他們還會對村莊既有的利益格局形成影響。城市發展帶來的各種經濟外溢會使得村民和村集體從中受益,其中最重要的就是城郊土地的價值顯化,那么如何在村莊內部分配這些利益,這個時候村莊一般就會通過村民自治的形式來決議出方案。事實上,正是由于資源流量增加帶來的刺激,村民往往更加具有參與各種村務討論的積極性,村民自治實現得比以往也更為充分。比如S縣勝村在20世紀80年代就內部討論決定不給與分田到戶后遷入的外來人口以分地的資格,宏村2002年討論的按照耕種年限來劃分征地補償款的做法也適用于外來戶,這些村莊社會共識有利于減輕政府的負擔。在這里,實際上遵循的是村規民約優先于村莊集體成員權的規則。從這些村規民約的實踐來看,絕大多數村民都依此協商解決了問題,除了少量例外案例,比如勝村的羅某不斷上訪要求征地補償款的故事即是如此。對于這種情況,政府一方面應該要對其耐心地解釋做工作,另一方面也不能被其“綁架”無限支付行政成本,要做到嚴格地依法辦事。

(三)通過購買社會服務方式進行征地拆遷,提高工作效率,減少拆遷成本

在拆遷工作陷入困境之后,S縣 2012年5月份以購買社會服務的形式引入兩家拆遷公司,由房屋征收辦與拆遷公司簽訂《房屋征收委托書》。在報酬方面,政府按照房屋評估價的10%支付社會服務費,另外每與被征拆戶簽一份協議獎勵2萬元。拆遷公司的具體任務由房屋征收辦統籌安排,對被征拆戶的房屋進行調查摸底得出評估價后,拆遷公司開始進入現場對被征拆戶進行動員拆遷,通常是有六七個人組成動遷小組,分別負責現場的談判、攝像、安保等事務。拆遷公司的談判原則是堅持按評估價進行補償不動搖,談判的步驟基本上先是和平協商和談判,在談不成的情況下則開始采用威脅、糾纏、騷擾等辦法進行逼拆,并且采用所謂的“24小時拆遷法”。相比于政府拆遷,拆遷公司的動遷強度和手段都大大增加,由此導致拆遷公司的工作效率很高,很快就扭轉了S縣拆遷的困難局面。

拆遷效率提高的同時,政府拆遷成本也大大下降。根據S縣拆遷辦的估計,每戶的拆遷成本比以前降低至少十幾萬,房屋面積大的農戶可能要少二三十萬甚至更多。S縣城關鎮2012年總共拆了136戶,其中6月以前只拆了7戶,并且這7戶都是職工干部家庭,而到了下半年,拆遷公司就把剩下的100多戶全部拆了,而且都是按照市場評估價簽的協議。宏村2012年3月到6月,全村才拆除4戶,而在7月份就拆掉30幾戶,宏村干部對此感嘆道:要是給我們自己拆,那么一年都拆不下去,成本起碼要高出幾百萬元。宏村臨近的林村有一戶,2012年5月之前政府拆遷辦的評估價是60多萬元,當時宏村的馬會計被借調到拆遷辦負責該戶的動遷工作,好不容易與對方談到98萬元,對方要求再加2萬元湊個整數,最終沒有達成協議,時間拖到當年5月以后,政府聘請的評估公司重新估價58萬元,拆遷公司出面談判,結果談了3天以評估價把協議簽下來。宏村的代會計對此解釋道:“拆遷公司給馬會計打電話,馬會計還不知道什么事,他覺得還不相信,后來馬會計回來跟我們說,我們去拆遷是用手敲門,他們去是用腳敲的門”。

從基層政府的角度,面對當前似乎越來越難以治理甚至是處于不可治理狀態的拆遷難題,出于地方經濟建設的考慮必須要加快征地拆遷的進度,運用購買拆遷公司服務的模式來替代政府組織拆遷的模式成為選擇。但是拆遷公司的工作方法影響到了村民的正常生產生活,很多村民對此極為反感并且不斷地向相關部門反映。筆者在S縣調查期間,很多被征地農民就表達了對拆遷公司的不滿,認為拆遷公司就是政府故意雇傭過來的。在縣鄉綜治部門,可以看到很多村民信訪反映拆遷公司野蠻拆遷的材料。這些資料都顯示,拆遷公司對付拆遷戶的策略不是文明的,它雖然有效地實現了政府加快拆遷進度的目標,但是長此以往對于政府的形象構成負面影響。因為表面上拆遷公司與拆遷戶打交道,政府充當的是所謂裁判員的角色,但是拆遷公司實際上又是政府購買社會服務的結果,地方政府依然對征拆過程中所有行為和事件負有最終責任。

綜合前文所述土地征收中的問題類型劃分及地方政府解決問題的途徑,可歸納為表1。

表1 土地征收中的三類問題

四、基本經驗及啟示

總體來看,S縣目前的征地工作是嚴格地按照國家和省市的政策進行,對被征地農民的補償也是比較到位的。相應的問題可以概括為三個:一個是補償的標準農民還不能滿意,農民被征地后經濟補償是遠遠不夠的,還存在諸多的潛在損失,那就是農民融入城市的難度和成本,因而,這里面有兩種成本,一種是喪失土地的收益,還有一種是轉換生活方式的成本,兩種成本都應獲得公正合理的補償。應該說,要保證征地農民的生活水平不下降,長遠生計有保障,政府在這個方面還有很多的工作要做。二是因為土地征收引發潛在的地權糾紛導致的征地補償分配問題。農民對土地的認知觀念會隨著土地利益的變化而變化,土地征收使得土地利益顯化,由此帶來的征地補償分配糾紛不可避免。對于這種糾紛,縣鄉村三級在加強指導和監督的同時,最好的辦法就是依靠村民自治和村規民約解決。三是地方政府難以根本上轉變土地征收中的博弈弱勢地位,購買拆遷公司的服務一定程度上解決了拆遷難的問題,但是這也引發了農民對政府的不滿。采取市場化模式是地方政府的策略選擇,但是隨著民眾的法治意識和維權能力不斷增強,這種打法律擦邊球的方式將會越來越難以持續。

在現實社會及媒體輿論當中,治理型問題尤其容易為其所關注,而生計型問題與分配型問題則被忽視。很大程度上,征地過程中的矛盾復雜性已經為治理型問題所遮蔽。而這種對各種征地事件的片面性描述及治理型問題的刻意性渲染,極大地誤導了當前社會大眾甚至是學術界對政府征地行為以至于征地制度的理解和判斷。客觀地來說,當前被征地者在地上附著物征收補償方面獲得了相當的補償,有的甚至因此而一夜暴富。渲染少數釘子戶面對政府拆遷的弱勢與悲情只能說是部分學者和媒體有意為之,而恰恰從一個側面反映出政府在征收農民賴以生存的耕地的時候,目前的征地補償標準總體上還偏低,尤其是在廣大的中西部地區,比如在S縣這類農業大縣,中老年農民失地后既無法外出打工也在本地找不到合適的工作,因而就成了家庭中的完全失業人口,這種家庭的生活水平就很可能會出現下降。這其實才是土地征收中存在的真問題。因此S縣土地征收的經驗給予的啟示就是,不宜將治理型問題遮蔽或代替其他類型的問題,解決征地拆遷問題必須要有分類治理思維。鑒于發揮村民自治解決分配型問題已成共識并且在實踐中極為普遍,因而土地征收中的分類治理主要應該考慮以下兩個方面:

1.當前征地拆遷的補償標準和方式有待繼續改進和完善。本質上看,大量的農地征收實際上是一個如何使得被征地農民城市化的過程,這些脫離農業生產并且逐漸遠離農村生活方式的農民,他們如何更好更快地融入城市成為真正的城市市民,因而征地補償必須是以農民失去土地后城市化的成本為參照,其中主要就是就業和社保兩個方面。針對這些問題,S縣分批次給被征地農民辦理養老保險,很大程度上緩解了被征地農民的后顧之憂。但是農民的長期穩定的收入問題還沒有較好的解決,政府在逐漸提高補償標準的同時,也要對補償方式進行相應的完善,變一次性貨幣補償為長期性就業性補償,比如可以借鑒沿海地區的適當比例留地安置模式。

2.政府應該加強征地拆遷中的治理合法性和治理能力建設。當前我國正處于社會及治理轉型的特殊時期,各種社會問題和矛盾空前突出,而相應的國家治理體系無法及時的應對,因此這些問題和矛盾就以各種形式在社會的各個場域里表現出來。征地中的治理型問題很大程度上就是基層治理能力弱化的情況下各種社會問題在征地領域表征的結果。政府應該提高征地拆遷的透明度,并進行充分的前期調查和論證協商,同時在各種補償基本上合理公正的前提下,對少數無理型被征拆戶通過法律程序進行有效治理,做到對所有被征拆戶的一視同仁,保證政府的公信力。

[1] 蔡繼明.論中國的城市化[J].江蘇行政學院學報,2012(5):49-54.

[2] 周其仁.農地轉讓權與征地制度[J].書城,2004(5):30-38.

[3] 劉守英.以地謀發展模式的風險與改革[J].國際經濟評論,2012(2):92-110.

[4] 賀雪峰. 地權的邏輯Ⅱ:地權變革的真相與謬誤[M].北京:東方出版社,2013:128-136.

[5] 呂德文.釘子戶的抗爭“藝術”[J].社會觀察,2013(1):48-50.

[6] 蕭武.理解拆遷[J].綠葉,2011(1):91-101.

[7] 楊華.城郊農民的預期征地拆遷:概況、表現與影響——以荊門市城郊農村為例[J].華中科技大學學報:社會科學版,2013(2):98-105.

[8] 楊華.農村征地拆遷中的階層沖突——以荊門市城郊農村土地糾紛為例[J].中州學刊,2013(2):70-76.

[9] 黃小虎.征地制度改革的歷史回顧與思考[J].上海國土資源,2011(2):7-13.

[10] 賀雪峰.小農立場[M].北京:中國政法大學出版社,2013:3.

[11] 李珍貴,唐健.農村集體所有土地房屋征地拆遷研究[M]//鄭凌志.中國土地政策研究報告(2010).北京:中國大地出版社,2011:242-249.

Types of Problems in Land Expropriation, Solutions and Their Experiences and Lessons

YU Biao

(CenterforRuralChinaGovernance,HuazhongUniversityofScienceandTechnology,Wuhan430074,China)

The land expropriation in China is hard to avoid in the current rapid industrialization and urbanization. Land expropriation involves huge benefit adjustment, producing a lot of problems in practice, which, according to different reasons, can be divided into types of livelihood problems, distribution problems and governance problems. To this end, the local government in the process of land expropriation has carried on corresponding explorations, such as buying endowment insurance for land-losing farmers, giving full play to the function of the villagers’ autonomy, purchasing social service from demolition companies and so on. These measures resolve well the problems in land expropriation, but there is much more to continuously improve. The enlightenment they show from the experience is that the local government should, on one hand, improve compensation standards and compensation modes in land expropriation along with the economic development, on the other hand, and strengthen the management of grass-roots government legitimacy and governance capability.

land expropriation; compensation for land expropriation; landless farmers

2014-11-26

余彪(1988-),男,華中科技大學中國鄉村治理研究中心博士研究生,主要研究方向為土地制度與基層治理。

F323.211

A

1009-9107(2015)05-0001-08