海南省雷電流幅值概率分布研究

吳 清,張丹丹,梁亞峰,黃飛鵬,黃 松,周志強

(1.海南電力技術研究院,海口 570125;2.華中科技大學,武漢 430074)

海南省雷電流幅值概率分布研究

吳 清1,張丹丹2,梁亞峰1,黃飛鵬2,黃 松1,周志強2

(1.海南電力技術研究院,海口 570125;2.華中科技大學,武漢 430074)

雷電流幅值概率分布是防雷計算中的重要參數。以海南電網雷電電位系統2009—2013年相關數據為基礎,對海南省雷電流幅值進行統計分析,比較海南省雷電流幅值累積概率曲線與規程法、電氣電子工程師協會(IEEE,InstituteofElectricalandElectronicsEngineers)推薦曲線之間的差別。另外,分別依據規程法和IEEE推薦的雷電流幅值累積概率公式對海南省雷電流幅值累積概率曲線進行了擬合并比較其優劣,分析海南各地區的雷電流幅值分布之間的差異,總結海南4個方位代表地區的雷電流幅值累積概率公式,對海南地區防雷計算和防雷裝置配置等工作的科學開展具有重要意義。

雷電定位系統;雷電流幅值;累積概率分布;海南

雷電流幅值概率分布是表征雷電活動強弱的重要特征參數,在反擊和繞擊防雷計算中占據重要位置[1]。不同地區的雷電活動有較大的差異性[2-4],對某個地區的雷電流幅值概率分布進行研究,對該地區的輸電線路防雷計算、防雷裝置配置等工作的開展具有重要意義。

受地理氣候環境的影響,海南省雷電活動非常頻繁,年平均雷暴日100多天,每年因雷擊造成人員傷亡、財產損失為全國之最[5-7]。以海南電網雷電定位系統(LightingLocationSystem, LLS)2009—2013年數據為基礎,研究海南省雷電流幅值概率分布規律,并擬合出海南省雷電流幅值概率分布公式,為海南地區防雷工作的科學開展提供參考依據。

1 雷電活動數據的來源

分析海南省雷電流概率分布的原始數據來源于海南電網雷電定位系統。海南電網雷電定位系統共設1個中心站,位于海南電力技術研究院, 7個探測站,分別位于文昌、萬寧、儋州、屯昌、五指山、三亞、東方。雷電定位系統能夠監測雷電活動的參數包括地閃發生的時間、地點、雷電流幅值、雷電的極性、回擊次數等,本文主要使用其中的雷電流幅值、雷電極性等數據。

共收集了海南電網雷電定位系統2009—2013年所記錄的原始雷擊數據共723.2萬條(次),其中2009年212.0萬條(次),2010年234.6萬條(次),2011年106.7萬條(次),2012年86.3萬條(次),2013年97.6萬條(次)。需要說明的是,通常氣象站記錄的雷電資料不區分云閃和地閃,而雷電定位系統只記錄其中的地閃信息[8],地閃也是給人畜、電網造成雷電災害的主要雷種,本文提到的雷電活動均指地閃部分。

2 常用的雷電流累積概率公式

為滿足線路防雷計算的需要,我國曾對雷電流概率分布公式進行過幾次修訂,目前所采用的公式為1997年修訂,依據的是新杭線1962—1987年的磁鋼棒檢測結果,用97個雷擊塔頂負極性雷電流幅值總結得到[9]。國際上,電氣電子工程師協會(IEEE,InstituteofElectricaland ElectronicsEngineers)工作組通過對Anderson-Erikson、Popolansky、Sargent等人歸納出的雷電流幅值累積概率表達式進行總結,推薦了Anderson依據Berger等人的實測數據提出的雷電流幅值的概率分布的近似對數正態分布式[10]。

2.1 規程法推薦的雷電流幅值累積概率公式

電力行業規程DL/T620—1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》推薦的雷電流幅值累積概率公式為

式中,I為雷電流幅值,單位為kA;P1為雷電流大于I的概率;a為雷暴日不同地區所采用的參數。《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》規定,在進行防雷計算時,一般地區a取88,除陜南之外的西北地區、內蒙古自治區的部分地區(這類地區的平均年雷暴日數一般在20d及以下)由于雷電流幅值較小,a取44。

2.2 國際組織推薦的雷電流幅值累積概率公式

IEEE推薦的雷電流幅值累積概率公式為

式中,參數b表示中值電流值,即電流幅值大于b的概率為50%;參數c反映了曲線變化程度:c值越大,表示幅值概率曲線下降程度越快,電流幅值集中性越強。IEEE推薦的公式中,b= 31,c=2.6。

相比于國內規程法推薦的雷電流幅值累積概率公式,IEEE推薦的公式中的參數具有具體的意義,能夠更為直觀地反應雷電流幅值概率的分布特征。

3 海南雷電流幅值分布統計

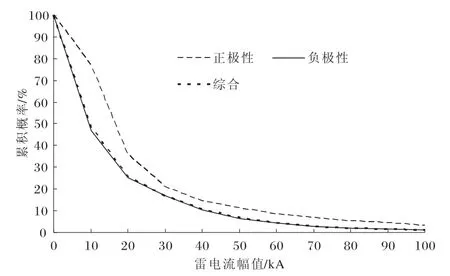

3.1 正、負極性雷電流幅值累積概率分布

與其他地區相同,海南省的地閃以負極性為主,比例達95.15%。對海南省的正、負極性地閃的雷電流幅值分別進行統計,得到的累計概率曲線如圖1所示。可以看出,正極性雷電流幅值累積概率曲線相對負極性更加平緩,雷電流幅值分散性相對較大,出現高幅值雷電流的概率相對較大。另外,由于負極性地閃在總的地閃次數中所占的比例較高,所以正負極性綜合后的雷擊概率曲線與負極性的累積概率曲線基本重合。

根據DL/T620—1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》的要求,有避雷線的35kV、110kV、220kV線路的耐雷水平應分別到達30kA、75kA、110kA。對照雷電流累積概率分布曲線,海南省雷電流大于30kA、75kA和110kA的概率分別是14.68%、3.92%、2.19%。

圖1 海南省雷電流幅值雷擊概率曲線

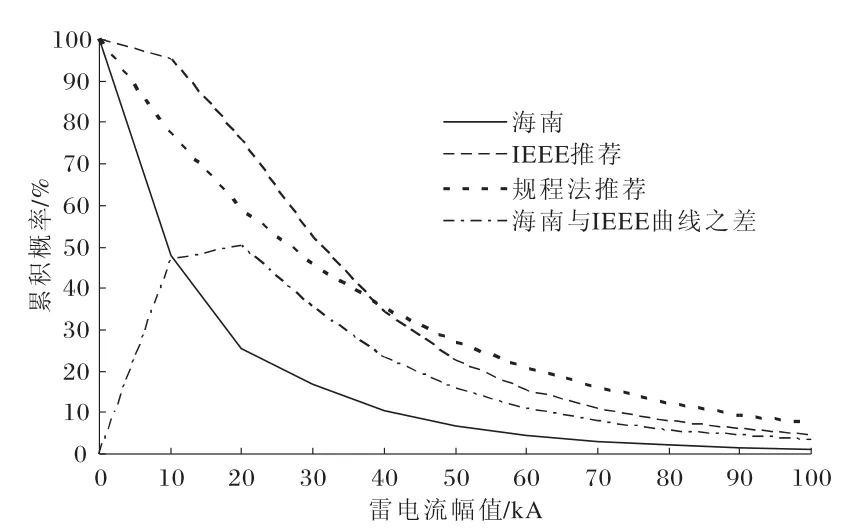

3.2 雷電流幅值累積概率曲線與推薦曲線的對比

為了說明通過對雷電定位系統的數據進行統計得到的海南省綜合正負極性后的雷電流幅值累積概率曲線與規程法推薦曲線、IEEE推薦曲線之間的區別,將三者繪制到一幅圖中進行比較(圖2)。從圖2可以看出,海南省雷電流幅值累積概率曲線與規程法推薦曲線、IEEE推薦曲線均有較大區別,海南省的曲線與另外兩者之間沒有交點,與IEEE推薦曲線的最大偏差達到50%,對應22kA處。海南省的曲線下降更早,這說明海南省的雷電流分布較為集中,且更多的集中于低幅值的區間。

圖2 海南省雷電流幅值累積概率曲線與推薦曲線的對比

3.3 雷電流幅值累積概率曲線的擬合

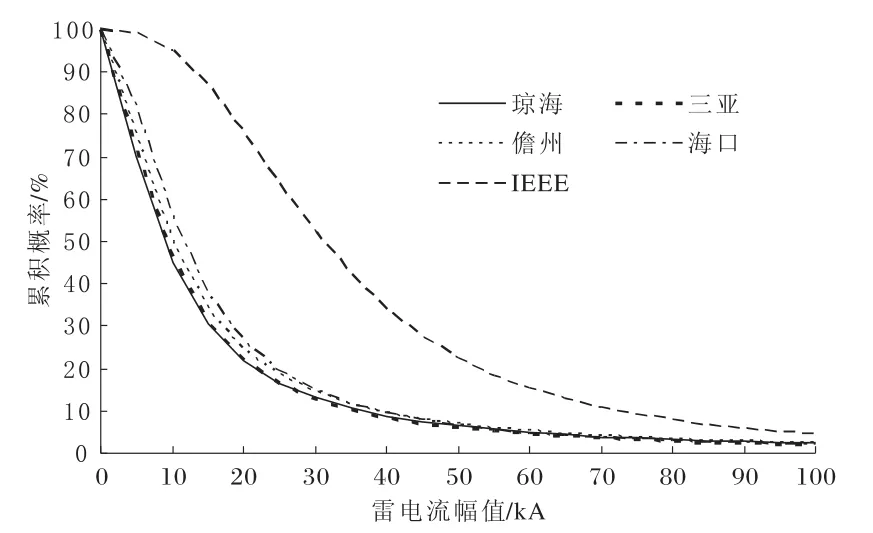

分別用公式(1)和公式(2)對海南省綜合正負極性后的雷電流幅值雷擊概率曲線進行擬合,結果如圖3所示。從圖3來看,兩種形式的公式均能夠較好擬合海南省的雷電流累積概率曲線。但從數學的角度分析,公式 (2)擬合出的公式的誤差平方和(SumofSquaresDueToError)更小,確定系數(CoefficientofDetermination)更高,因此公式(2)擬合出的公式要稍優于公式(1),而且,公式(2)擬合出的公式中的b、c具有更為明確的統計意義,所以防雷計算推薦使用公式 (2)擬合出的公式。兩公式擬合出的公式分別為

從公式(4)可以看出,海南省的雷電流幅值的中值電流為9.788kA,即電流幅值大于9.788kA的概率為50%。大部分(超過50%)地閃的雷電流幅值集中于0~10kA的區間。而IEEE推薦的曲線中的中值電流高達31kA,與海南的實際情況有較大的差距。可見,如果防雷計算和防雷設計采用IEEE推薦的曲線將會引起較大的誤差。

圖3 海南省雷電流幅值累積概率曲線擬合

3.4 不同地區的雷電流幅值概率分布

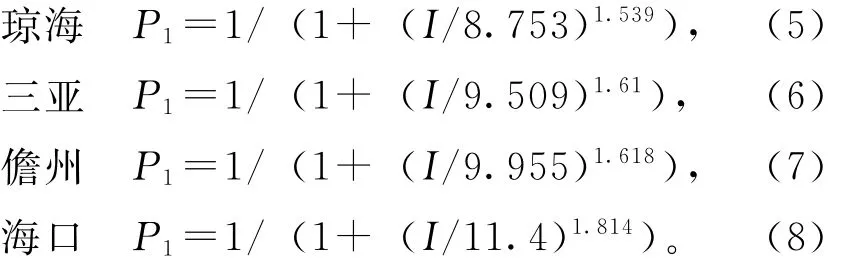

考慮到海南省不同地區的雷電流幅值概率分布可能不同,選取瓊海、三亞、儋州、海口四個地區分別作為海南省東、南、西、北四個方位的地區代表,研究雷電流強度分布的地域差異。四個地區的雷電流累計概率密度分布曲線如圖4所示。

從圖4可以看出,四個地區的雷電流幅值累積概率分布并無明顯的差異,除了海口地區的曲線分布比另外三個地區略為平緩,即較大幅值的雷電流出現的概率相對略高。選用公式 (2)分別對四個地區的雷電流幅值累積概率曲線進行擬合,得到下列公式

圖4 四個地區的雷電流累積概率分布曲線

4 結論

(1)海南省的地閃以負極性為主,比例達95.15%;正極性雷電流幅值累積概率曲線相對負極性更加平緩,雷電流幅值分散性相對較大,出現高幅值雷電流的概率相對較大。

(2)海南省綜合正負極性后的雷電流幅值累積概率曲線與規程法推薦曲線、IEEE推薦曲線有較大的區別,海南省的曲線與另外兩者之間沒有交點,與IEEE推薦曲線的最大偏差達到50%。

(3)lgP1=-I/a和P1=1/(1+(I/b)c)均能夠很好表達海南省的雷電流累積概率曲線,但后者更優。海南省雷電流累積概率曲線的擬合公式為P1=1/(1+(I/9.788)1.571),雷電流幅值的中值電流為9.788kA,即電流幅值大于9.788kA的概率為50%。

(4)海南的瓊海、三亞、儋州、海口四個地區的雷電流幅值累積概率分布并無明顯的差異,除了海口地區的曲線分布比另外三個地區略為平緩,即較大幅值的雷電流出現的概率相對略高。

[1] 豆朋,黃松波.佛山地區雷電流幅值概率分布研究[J].電瓷避雷器,2011(3):43-45.

[2] 劉任翔,許偉彬,李會玲.三水近50a雷暴氣候特征統計分析[J].氣象研究與應用,2010,31 (1):98-101.

[3] 劉波,李性太,丁旻,等.貴州省雷電流幅值的累積概率分布[J].陜西氣象,2011(4):47-48.

[4] 楊碧軒,高菊霞,王潔,等.2013年陜西省雷電活動特征分析[J].陜西氣象,2014(5):41-43.

[5] 郭冬艷,姜濤,陳紅,等.海南島雷電災害特征及易損性分析區劃[J].氣象研究與應用,2010, 31(2):78-81.

[6] 辛吉武,許向春,蔡杏堯.海南儋州雷暴天氣氣候特征分析[J].氣象,2008,34(1):100-106.

[7] 張敏鋒,劉欣生,張義軍,等.廣東地區雷電活動的氣候分布特征[J].熱帶氣象學報,2000, 16(1):46-53.

[8] 陳家宏,馮萬興,王海濤,等.雷電參數統計方法[J].高電壓技術,2007,33(10):6-10.

[9] 余宏橋,周強明,邵立政,等.湖北電網雷電流幅值概率分布特性分析[J].陜西電力,2014, 42(7):49-51.

[10] 陳家宏,童雪芳,谷山強,等.雷電定位系統測量的雷電流幅值分布特征 [J].高電壓技術, 2008,34(9):1893-1897.

P429

:B

吳清,張丹丹,梁亞峰,等.海南省雷電流幅值概率分布研究[J].陜西氣象,2015(4):24-27.

1006-4354(2015)04-0024-04

2014-12-21

吳清(1971—),男,漢族,海南海口人,碩士,高級工程師,從事電力企業管理工作。