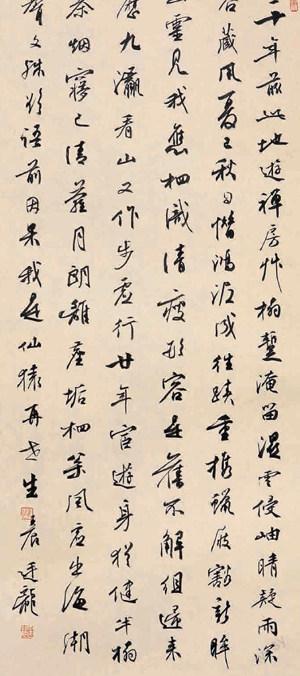

三竿堂札記

劉廷龍

清錢塘俞曲園著《春在堂隨筆》記載,其當年廷試獲第一名之經歷,皆因其幼小不習閣體,保和殿復試獲第一時人皆置疑。后湘鄉公一曾國藩一力排眾議,以其詩「花落春仍在」之句賞之,而不以其書劣棄之,遂于道光三十年中進士而入翰林,后其每飯不敢忘也,云「所幸之主考大人,后方有曲園之聲名耳。」足見書法于古人仕途之要害性矣。

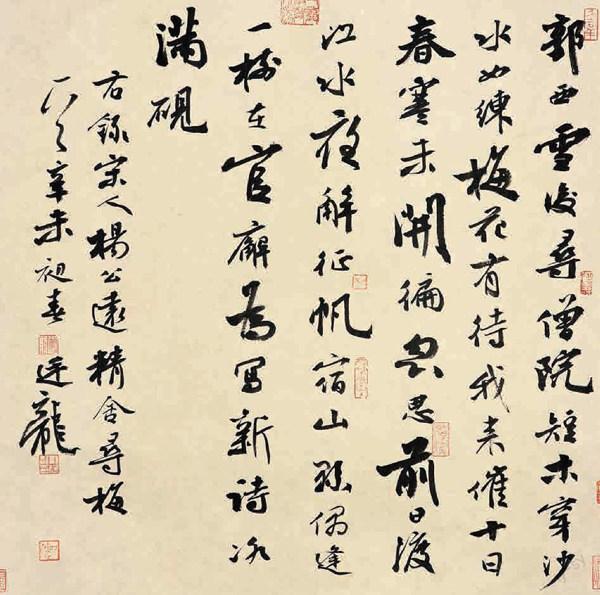

吾年十七著戎裝忝列從軍之行,時軍營扎駐古臨安西湖之畔,錢塘勝狀歷歷在目。居此八載,吾最賞心莫過登西泠印社之佳地,賞孤山之老梅冷韻,而每于斯時輒喜頌唐人「江山留勝跡,吾輩復登臨。」軍中戎馬之勞不堪,然西泠煙霞之浸養時時有得,后每思來,吾書至今未墮俗流,所幸有此湖山勝跡之佐護矣。

曩吾年少客西泠,嘗見二王法帖,初不以為然,擱置一角,稍長漸識二王書之堂奧,皆年少讀書少之故,良莠不辨,后每檢笥見舊作稚嫩可笑,愈信古人所謂「讀書養氣」之理洵不虛妄也。

昔金陵龔半畝,年近六十未嘗為一設色畫,恐與其厭世俗之人,動輒以青綠、金碧見素相關耳,后其遂有此純墨寫意山水行世。

無悶道人與吾同鄉里,其山水畫之皴法直接宋元,而其題畫詩吾甚賞之,所云「靜坐復何慮,端心揮五弦」句,竊以為實乃道人之寫照也,恐海陽諸家無出其左右也。丙寅秋值道人誕辰三百周年之際,吾鄉人鑄其銅像于鳩茲鏡湖之濱以資鄉人景仰。然吾雖為其同里,迄今未曾拜覽道人書畫之真跡,所睹多為珂羅版之術,真憾事矣。

曩吾駐訓臨安城,嘗見古鎮居民家老屋門上,有一通民國二十九年之租賃啟事,雖逾半紀,然墨痕中依稀可辨其書風,格高、典雅似有趙董遺韻。后訪鎮中老者,知為已故鄉賢所書,噫!吾國歷史之久遠,幅域之廣遼,歷朝歷代知書達理者眾矣,如此鄉賢夫子練就一手好書者,可謂不知其數也,顯與不顯皆與天時地利相關矣。相較之,當下稱為書家者可謂眾矣,然二者之格調相去甚遠,何耶7恐前者名利心無,故不染物累,格自高雅;而后者則以利為求,必俗氣生矣。「無意于佳乃佳」,此啟示堪稱經典,惜其與木門相融未能揭下珍藏,真憾也。

所謂詩至唐后則無詩也,斯語恐過矣。昔宋士、清賢往往語出驚人,而非唐詩家所能頡頏也。縱觀歷代雖以唐詩為宗,然亦不可小視后人,竊以為書法之道亦然矣。

吾喜畜養秋蛩,每至處暑后輒喜邀蟲友攜工具,于月黑三更至舊城荒村之敗垣石縫中捉之。而吾捉蟲不喜擇蟲形之大小,凡一眼覺有精、氣、神、色者必捉而畜養之。此亦似吾卒讀法帖法。每觀古今大家法帖莫不以精、氣、神、色俱佳者而擇讀之,吾以為所謂精、氣、神、色應視其為書家生命之象征,系其生命力之外張。故佳書感染人、陶冶人、養頤人、共鳴人;反之,拙劣之書必形同枯樹掛死蛇,毫無精、氣、神、色可言矣。

今人作書難得古人之靜氣,何耶?恐與其崇尚之念、時代環境之變化相關耳。古人作書不尚展覽、出版,書多生靜穆、雅逸氣。今人不若前人終生以毛筆為工具,偶一提毛筆便生創作欲,故而技法火候欠佳難免也,何來靜氣可言矣。昔吾客杭州時,西泠裱畫部于壁間嘗觀古人佳作有此心得矣。

暮秋之蛩,雖因氣候涼寒而動作遲緩,然每觀二將鏖戰,豎塔合鉗,斜項絞咬,一招一式如老僧抱拳吐納,其中意蘊恐不入斯遭者難識矣。故前輩王世襄公有詩云:「才起秋風便不同,蛐蛐叫入吾心中。古今癡絕知多少,愛此人間第一蟲。」可資鑒耳。

吾學書以古法帖為師,未曾授業于人,全憑自悟自學。畫亦然,初不經意皆憑一時興趣涂抹,孤芳自賞,所畫皆吾所喜玩、喜食之物也。諸如蛩魚、花卉、蔬果、器具等,間或寫人物山水,拙稚可笑,皆屋內私玩,不輕示人。某日南藝教授黃悖來蕪講座,見吾所寫梅枝壺具甚喜之,言多褒掖。爰囑為其寫一幀。吾寫數幀均不達意,究其因,恐其眼界高,而吾又班門弄斧,故每每寫來不能心手雙暢,至今未能了心愿,深為歉意。書法之創造亦然,欲使心用意去寫,每不能達意,而漫不經意時卻能如意,真惑人也。

吾友能慶兄嘗詢吾,散翁書畫冊君最賞者何幅也?吾謂之吾最賞者乃散翁湯池遇險后于病榻上,隨手寫予子女似遺囑類一幀。其幅楮雖不大,然因翁未卜生死,此時書最不知用心使意,可謂脫去形跡露其真身也,散翁之靈性于此可窺矣。