《亞魯王》的傳承和唱誦

文丨余未人

山國文境

《亞魯王》的傳承和唱誦

文丨余未人

在麻山苗區(qū),流傳于鄉(xiāng)間的《亞魯王》是一部由東郎世代口傳的史詩。它看不見摸不著,甚至沒有一個字的抄本,它實實在在地以“非物質(zhì)”的狀態(tài)存在千年。它不是人人都能學(xué),不是在任何時間、任何地點都能唱誦,更不是大眾都會的。

習(xí)藝者需要有學(xué)唱的愿望、有天賦、有良好的記憶力,才有可能通過艱苦學(xué)習(xí)成為東郎(歌師)。習(xí)藝者年輕時要舉行虔誠的儀式拜老東郎為師,只能在每年農(nóng)歷正月和七月這兩個月的時段學(xué)唱。正式的唱誦只能在葬禮上。習(xí)藝者跟著東郎去參加葬禮,聆聽東郎唱誦并絞盡腦汁用心記憶。這是漫長的、煎熬毅力的過程,有的需要幾個月、幾年,有的甚至長達(dá)十幾年才能出師。當(dāng)習(xí)藝者終于學(xué)會獨立唱誦并得到苗人的認(rèn)可時,水到渠成,新一代東郎就此脫穎而出。然后就會有喪家前來邀誦了。

在葬禮儀式上,一派古代武士裝扮的東郎要通過唱誦,讓逝者沿著亞魯王作戰(zhàn)遷徙的漫漫長路,一站站地返回祖靈所在之地。唱誦是程式化的。因為苗人古代沒有文字,史詩必須有程式化的重復(fù)吟詠,才能口口相傳至今。比如對亞魯王多次遷徙的時間表述上,史詩總是以程式化的結(jié)構(gòu)和語言描述十二生肖的輪回。在情景的表述上,亞魯王每到一地,都要把王妃兒女、隨扈和各種動植物一一帶去。這同樣是程式化的結(jié)構(gòu)和語言。這種程式化,讓東郎一方面便于記憶,一方面可以將其作為相對獨立的板塊,在唱誦中隨時壓縮或擴(kuò)展,并方便運用到史詩的另一個情節(jié)里。

在每一場唱誦中,主題構(gòu)架和程式是不變的,東郎們聲稱自己是絕對忠于師傅的傳授來唱誦的,這種唱誦是一成不變的。比如在第二章第二節(jié)亞魯王派遣兒子卓璽彥去殺12個太陽中那些多余的太陽。史詩中唱道:“十二個太陽死完了/十二個月亮死盡了/剩下一個太陽來照射……留下一個月亮來數(shù)月數(shù)”這個數(shù)字明顯地是不符合邏輯的。但東郎們堅持這么唱,說自古以來師傅就是這么唱的。這種情形還有不少。但事實上,東郎是可以有自己的發(fā)揮的。有趣的是,東郎本人不承認(rèn)這個。

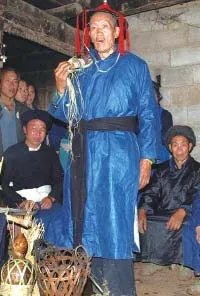

東郎正在吟誦《亞魯王》(作者供圖)

因為沒有文字記載,對東郎的唱誦是否“絕對忠于”、“一成不變”的唯一檢驗者,只能是當(dāng)場的聽眾。而聽眾的構(gòu)成,主要是懂得但并不會唱誦《亞魯王》的其他苗人。而不會唱誦《亞魯王》的苗人們對東郎有某種不自覺的“仰視”,對東郎是十分寬容的。他們只要聽到《亞魯王》主體的架構(gòu),就予以認(rèn)可了。如果唱誦真是如同東郎本人所強(qiáng)調(diào)的一成不變,《亞魯王》的搜集整理就不會困難重重,也不會有這樣豐富多彩的“版本”了。

《亞魯王》的唱誦與苗語中部方言區(qū)許多歌師都會唱誦的《苗族古歌》不一樣。中部古歌有不變的“歌骨”和可以自由發(fā)揮的“歌花”。歌花展示了唱誦者的創(chuàng)造性和杰出才能。在當(dāng)?shù)孛缱迕癖娍磥恚挥心軌蚣磁d創(chuàng)造歌花,“見子打子”的歌師,才是優(yōu)秀的歌師。

《亞魯王》的傳承強(qiáng)調(diào)“不變”,也與麻山自然生態(tài)的惡劣和這支苗族苦難的命運有關(guān)。在生活重?fù)?dān)的壓迫下,苗人們崇拜英雄的先祖及其開創(chuàng)的業(yè)績,遵循古規(guī),事事謹(jǐn)慎,古典神貌依然,這樣所導(dǎo)致的后果之一是創(chuàng)造力難以弘揚(yáng)。

東郎們的唱誦莊嚴(yán)肅穆,追求原汁原味,沒有歌骨歌花之說,沒有那樣靈活多變的唱誦規(guī)則。這就決定了《亞魯王》的傳承和唱誦是一絲不茍的、不帶有娛樂性的,因而也是小眾的,而這部英雄史詩對苗人心靈的征服力,卻是最強(qiáng)悍的。(作者系中國民間文藝家協(xié)會顧問、貴州省文史館館員 責(zé)任編輯/楊 儀)