基于CSA的電子對抗實體模型構建

楊 娜, 袁 舒, 古 叢

(1. 裝甲兵工程學院裝備指揮與管理系, 北京 100072; 2. 66489部隊, 北京 100095;3. 北京特種車輛研究所, 北京 100072; 4. 裝甲兵工程學院政治部, 北京 100072)

基于CSA的電子對抗實體模型構建

楊 娜1,2, 袁 舒3, 古 叢4

(1. 裝甲兵工程學院裝備指揮與管理系, 北京 100072; 2. 66489部隊, 北京 100095;3. 北京特種車輛研究所, 北京 100072; 4. 裝甲兵工程學院政治部, 北京 100072)

分析了電子對抗實體模型的建模要求,從實體的組成、結構、行為功能出發,抽象了一個通用的、可靈活裝配的電子對抗作戰實體模型框架CSA(Component, Structure, Action), 并基于該框架探討了電子對抗實體模型的建模內容,從實體模型的建模過程、生成和實體對象的實例化研究了電子對抗實體模型的實現。研究結果表明: CSA模型框架能夠較完整地描述電子對抗實體的特性,適合應用于電子對抗仿真系統中,并對作戰仿真中實體模型的構建具有一定的指導意義。

電子對抗;實體模型;模型框架

4. Department of Politics, Academy of Armored Force Engineering, Beijing 100072, China)

在現代信息化作戰條件下,電磁技術廣泛應用于各種武器裝備和作戰行動之中,電子對抗貫穿于戰場態勢感知、指揮控制、通信、機動、防護、火力打擊、綜合保障、武器裝備運用的各個環節,對作戰進程的發展產生了巨大的影響,電子對抗已成為現代信息化部隊中的重要一員。隨著電子對抗在現代作戰中地位和作用的提升,以及人們對電子對抗認識的深入,電子對抗建模仿真研究已成為國內外作戰仿真中的重要內容之一[1-4]。

戰術級仿真建模的思路一般是以作戰實體為最小仿真粒度,通過實體之間的編成關聯、行為交互等形成對整個作戰過程的仿真。電子對抗實體是指人和電子對抗裝備構成的統一體,是具有獨立功能的最小作戰單元。因此,電子對抗實體模型的構建是電子對抗作戰仿真的關鍵。

在作戰實體模型的建模研究中,為提高模型的重用性、通用性以及實體行為的描述,Agent、一體化、組件化等建模方法[5-7]常被應用于實體模型的構建中。筆者結合電子對抗技術和裝備的發展,對電子對抗實體模型的建模要求、建模框架、建模內容以及模型的實現進行研究,指導電子對抗實體模型的構建,以提高電子對抗實體模型的重用性和通用性,為電子對抗仿真研究奠定基礎。

1 電子對抗實體模型的建模要求

1.1 一般作戰實體模型的通用建模要求

1) 獨立性。實體的行為功能應相對獨立。

2) 通用性。作戰仿真中實體眾多,必須合理地抽象出一般作戰實體的共性,建立一個相對通用的模型框架,以便統一表達。

3) 可更新性。隨著部隊的建設和發展,武器裝備不斷更新,因此模型建立時必須保證其具有一定的兼容性,要考慮到今后裝備的發展變化。

4) 人裝結合的特性。實體模型既要描述人,也要描述裝備,體現人操作裝備所表現出來的實體行為功能。若沒有裝備,單獨的人無法實施作戰;若沒有人,則無法發揮裝備的性能。

5) 與其他模型的交互特性。不同作戰實體之間存在大量的交互,在建立模型時不僅要預留接口,還要充分考慮到作戰實體間的相互影響和作用。

1.2 電子對抗實體模型的專業建模要求

電子對抗實體既要符合一般作戰實體的通用建模要求,又要體現電子對抗實體的專業特點,因此電子對抗實體模型需滿足以下專業建模要求。

1) 通專結合。電子對抗實體模型應具有一定的通用性,既可表示通信對抗、雷達對抗、光電對抗等不同專業的電子對抗實體,又可表示不同類型的電子對抗實體。

2) 綜合多能。近年來,電子對抗裝備發展呈現出多平臺、多功能、多專業綜合的一體化特性[8-9],模型要能夠描述這些特性所對應的電子對抗實體。

3) 電磁交互。電子對抗通過電磁波作用于電磁領域,在現代戰場上,電子對抗實體與敵我雙方的指揮控制、通信網絡、偵察情報、武器裝備等實體之間存在大量的電磁交互,還與作戰環境相互影響。因此,模型要考慮到復雜的電磁交互以及電磁環境的威脅和影響。

2 基于CSA的實體模型框架

2.1 實體的抽象

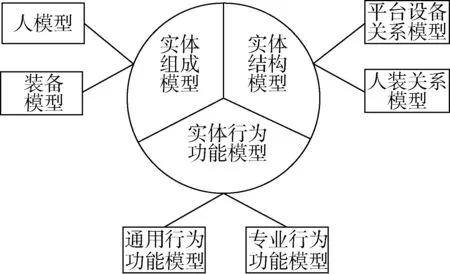

文獻[10-11]作者從實體的狀態、結構、行為、關系等要素出發研究了實體的概念模型。本文重點從實體的組成(Component)、結構(Structure)和行為功能(Action)3方面展開研究。

組成是指實體的內部要素,包括人和裝備。人為單獨的個體,不可再分;裝備由平臺和設備組成,還可以繼續向下分解為各個部件、子部件等。由于實體的單裝特性,常常對裝備組成要素只考慮到平臺和設備,不再繼續向下分解。

結構是指實體各組成要素之間的關系,包括2層:1)實體結構的描述,即人與裝備之間的關系;2)裝備結構的描述,指平臺和設備之間的關系。結構能夠將各組成要素有機地形成一個整體。

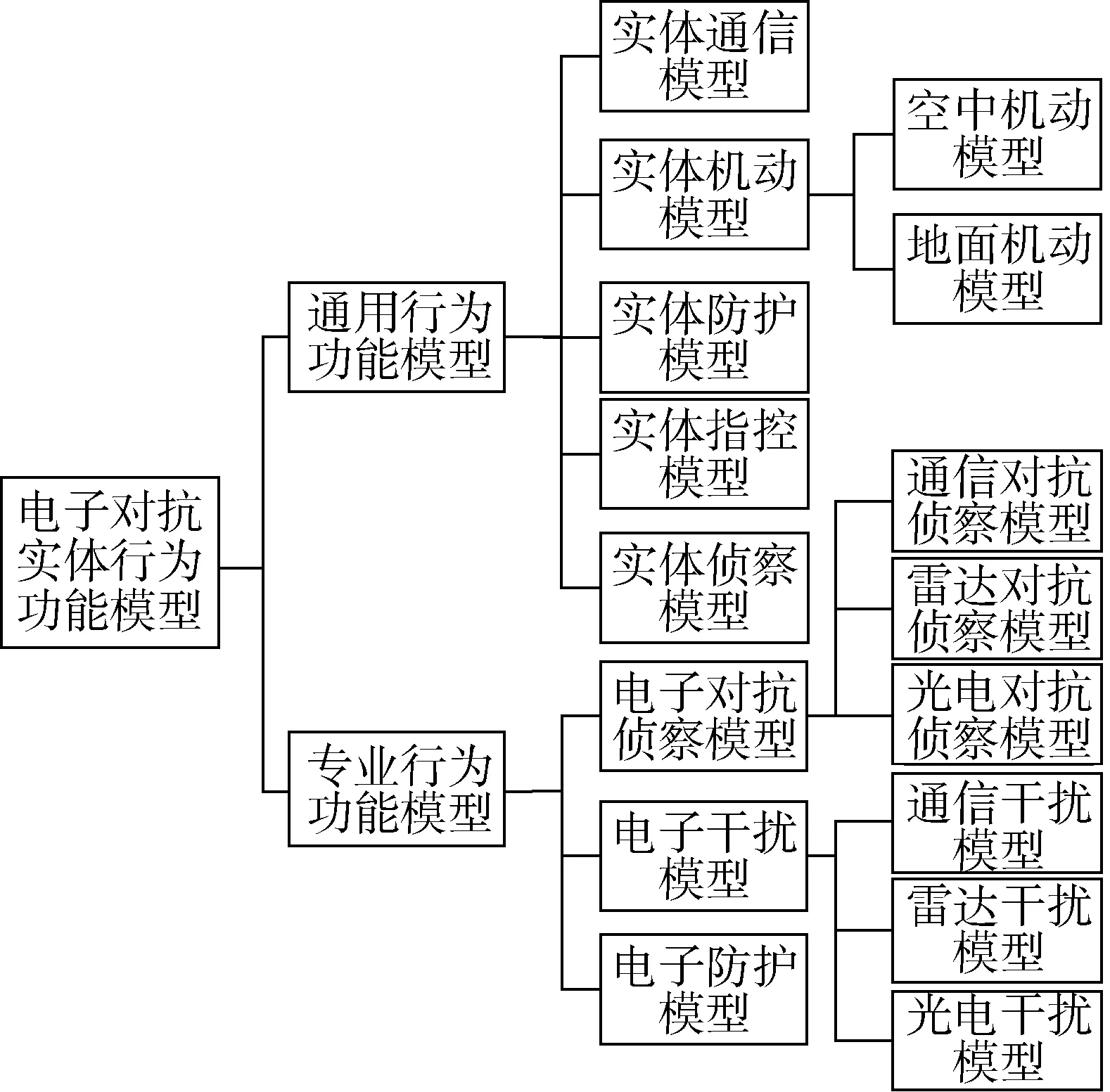

行為功能是指實體所具備的行為能力,是人使用裝備的體現,包括通用行為功能和專業行為功能2類。一般的作戰實體都具有的行為功能稱為通用行為功能。由于裝備專業特性不同而特有的行為功能稱為專業行為功能,如:指揮控制實體的專業指控行為功能、保障實體的保障行為功能、火力打擊實體的火力打擊行為功能等。本文中專業行為功能主要指電子對抗行為功能。

組成、結構和行為功能三者之間的關系為:實體的組成和結構決定了行為功能;行為功能依附于實體的組成和結構,是組成和結構的體現。如果只對行為功能進行抽象而忽略實體的組成和結構,則實體的平臺特性、裝備類型、專業特性都封裝成一個不可拆分的整體,模型將難以通用。

2.2 實體模型框架CSA及其特點

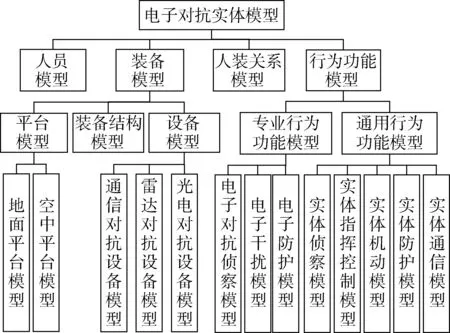

按照實體的抽象,構建一個通用的實體模型框架CSA(Component, Structure, Action),如圖1所示。其特點如下:

1) 該模型框架包括實體組成模型、實體結構模型和實體行為功能模型3部分,對實體有較完整的描述;

圖1 基于CSA的電子對抗實體模型框架

2) 該模型框架實現了模型的模塊化裝配,具有較好的通用性。通過替換不同的裝備模型、專業行為功能模型,并修改相應的實體結構模型,就可以實現對不同軍兵種、不同類型裝備的描述;

3) 該模型框架相對穩定,不會隨實體模型的變化而變化,實現了模型與模型框架的低耦合性。

利用該模型框架建立的電子對抗實體模型能夠滿足電子對抗實體不同平臺、不同對抗專業和多功能綜合一體的要求。

3 電子對抗實體模型的建模內容

3.1 電子對抗實體組成建模內容

電子對抗實體組成建模主要是對各要素的狀態、性能、分類、特性等屬性進行描述。

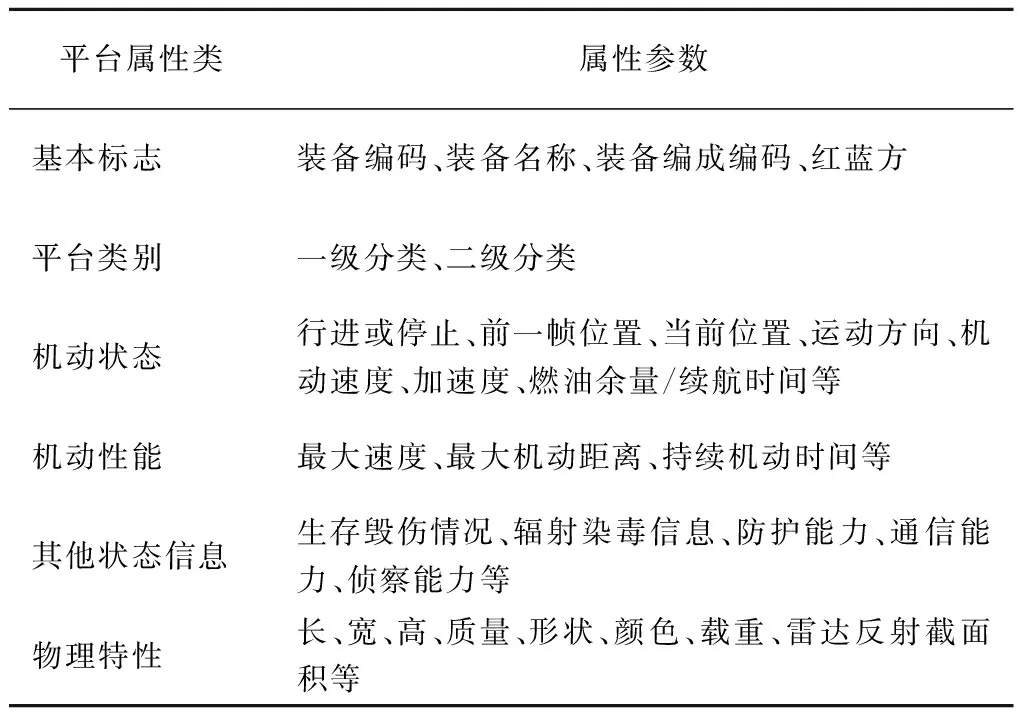

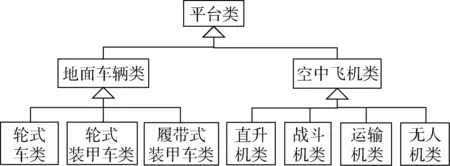

3.1.1 電子對抗平臺建模

電子對抗平臺模型是對平臺類別、物理特性、機動特性和狀態等的描述,可以從其使用空間、行走裝置、動力方式和功能等方面進行分類。平臺基本屬性包括基本標志、平臺類別、機動狀態、機動性能、其他狀態信息和物理特性等屬性類,每一類包括多個參數,如表1所示。

表1 平臺基本屬性

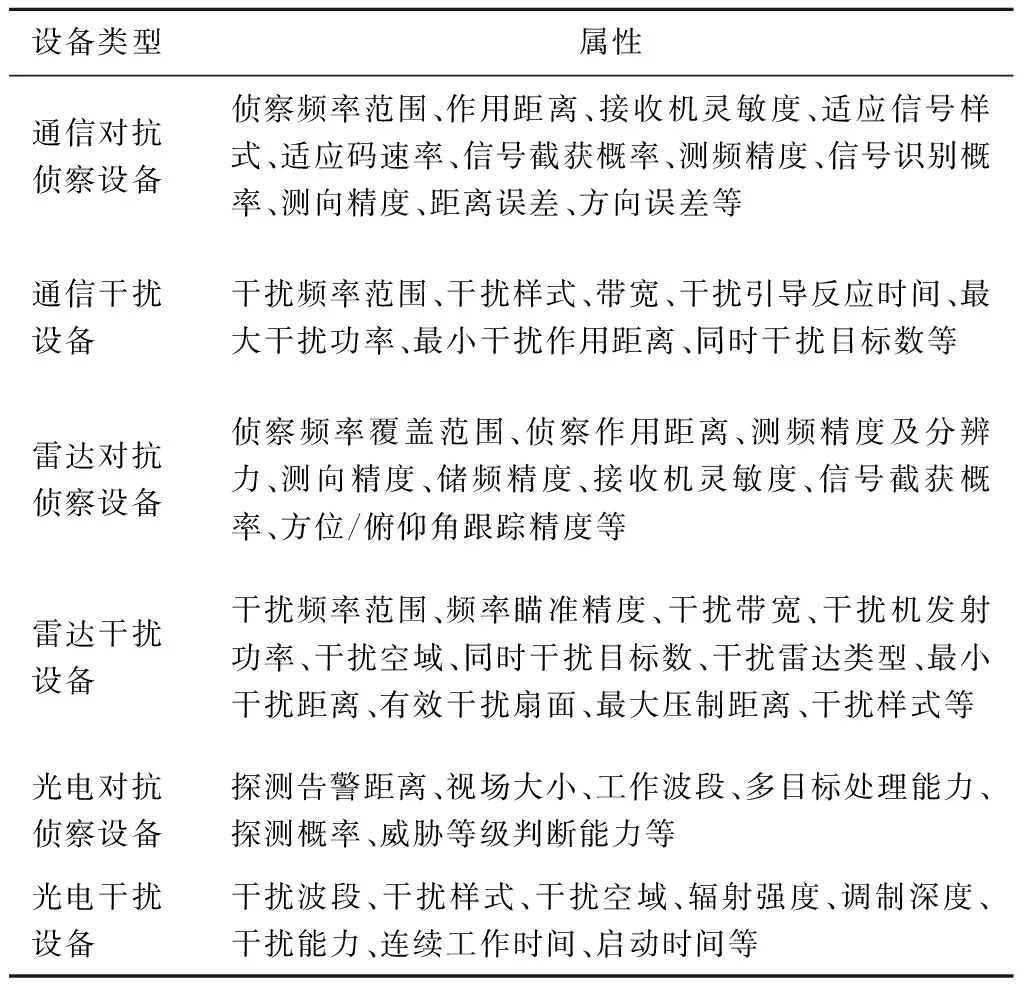

3.1.2 電子對抗設備建模

電子對抗設備模型主要描述設備的工作特性。同一平臺上搭載不同的設備,則裝備的功能將不同。

一般設備的基本屬性有設備編碼(作為設備的唯一標志)、設備型號編碼、設備名稱、設備類型、技術狀態和工作狀態等。

不同專業、不同類型的對抗設備需要不同的屬性來表示,按照屬性是否變化可分為以下2類:1)固有能力屬性是設備固有的能力值,描述信號的輻射和接收能力;2)工作動態信息是在作戰過程中某一時刻電子設備的工作狀態,隨人員的操作情況而發生變化。表2列出了電子對抗不同專業設備的主要屬性[12-13]。

表2 電子對抗不同專業設備的主要屬性

3.1.3 人員建模

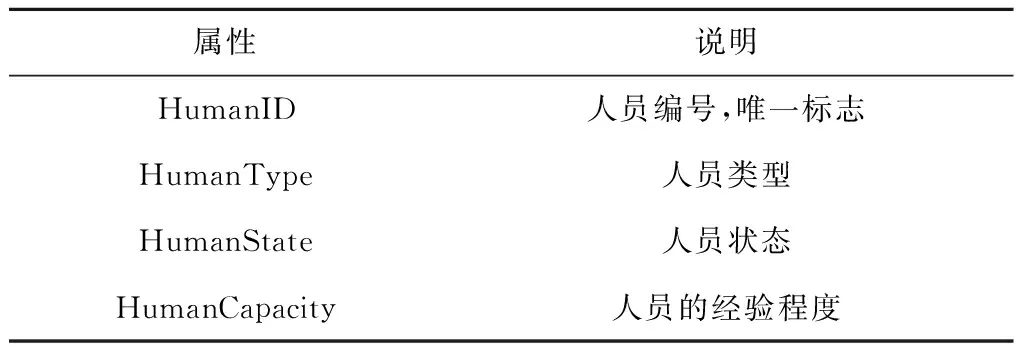

人員的總體描述包括總數、類型、各類型人員的數量。對個體人的屬性描述如表3所示。

表3 個體人屬性

人員類型與電子對抗裝備相關,在作戰任務裝備上一般有車長、駕駛員和操作員,其中:車長負責實體的指揮控制;駕駛員負責裝備平臺的機動;操作員控制電子對抗設備進行偵察和干擾。在指揮控制裝備上的人員主要有指揮員和負責不同任務的參謀。人員狀態描述身體和生存狀態,包括良好、生病、輕傷、重傷、死亡等。經驗程度描述人員的能力大小,包括指揮控制水平、平臺/設備的操縱熟練程度以及面對戰場狀況的處理能力等,一般為定性描述,也可用優、良、中、差來定量表示。

人員的屬性與實體的行為功能模型相關聯,影響裝備功能的發揮程度。一旦人員受傷或狀態不佳,則裝備的能力會下降;若人員死亡,又沒有接替的人員,裝備的功能就無法體現;經驗程度也影響著裝備能力的大小。

3.2 電子對抗實體結構建模內容

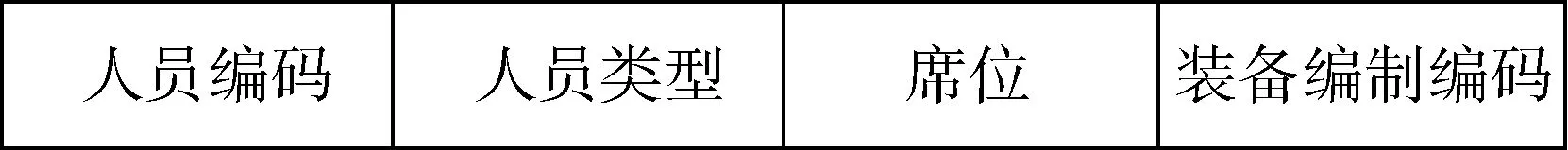

3.2.1 人員裝備關系建模

人員裝備關系模型(簡稱人裝關系模型)描述裝備上人員的類型和數量,與平臺席位相對應。用一個4元組HER=

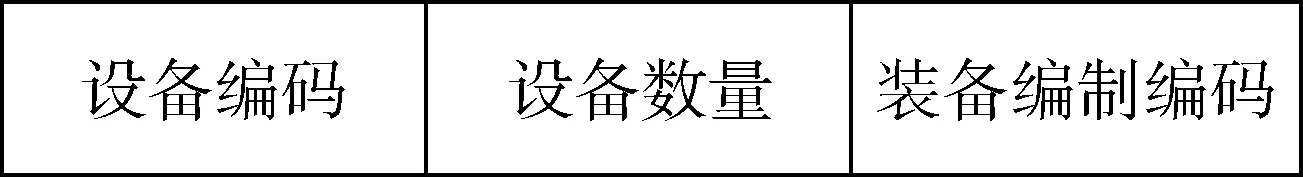

3.2.2 平臺設備關系建模

參照人員裝備關系模型,平臺設備關系模型用一個4元組表示為DPR=

3.3 電子對抗實體行為功能建模內容

電子對抗實體行為功能模型基于設備、平臺的性能建立,描述人員使用、操作電子對抗平臺和設備的結果,包括通用行為功能模型和專業行為功能模型2類,如圖2所示。

圖2 電子對抗實體行為功能模型分類

4 電子對抗實體模型的實現

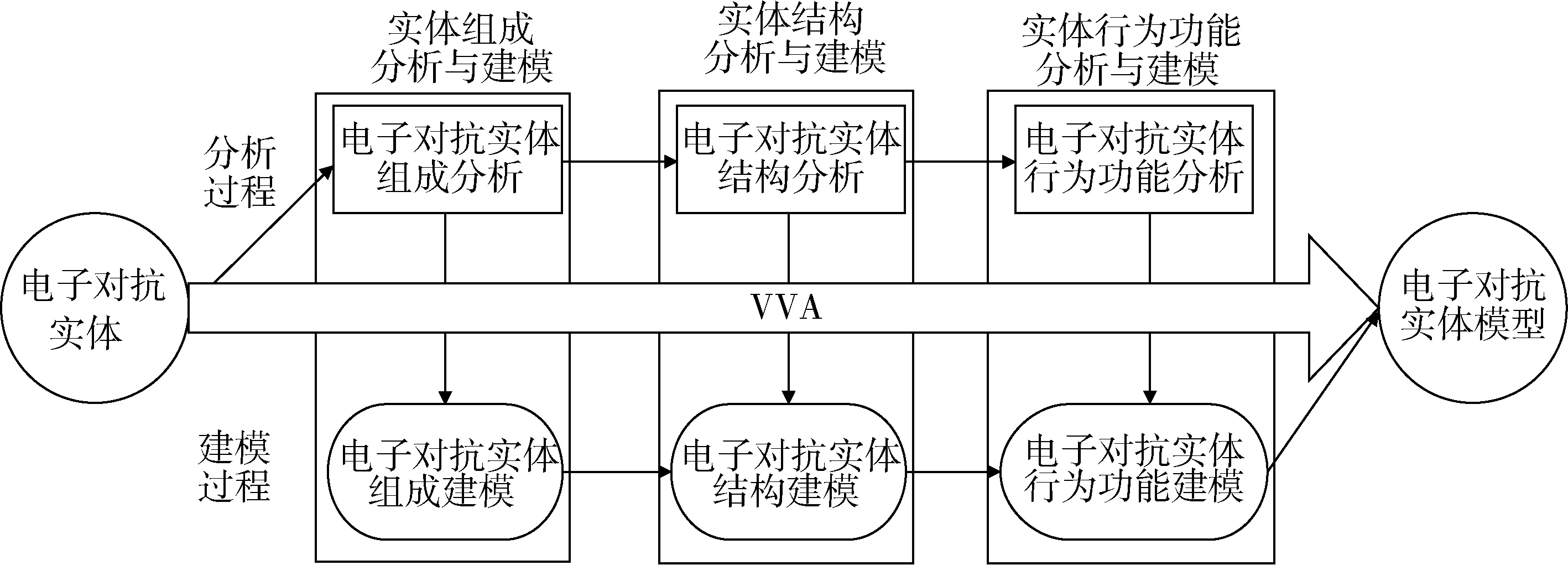

4.1 電子對抗實體模型的建模過程

圖3為基于CSA實體模型框架構建電子對抗實體模型的過程,是對實體組成、結構和行為功能的分析和建模。

圖3 電子對抗實體模型的建模過程

1) 電子對抗實體組成分析與建模。對人員和裝備進行分析,重點是確定裝備的組成要素和各要素分類;對各要素進行抽象,選擇合適的參數進行描述,建立不同類型組分的模型,進行響應交互。

2) 電子對抗實體結構分析與建模。分析人員與裝備的搭載關系和裝備組分之間的配置關系,以此建立相應的關系模型。

3) 電子對抗實體行為功能分析與建模。分析電子對抗設備和平臺的功能以及人使用裝備產生的各種行動;應用設備和平臺模型中的屬性,建立行為功能模型,描述實體行為對各種屬性參數的影響以及其與外部交互之間的影響和作用。

4) 電子對抗實體模型的校核、驗證與確認(Verification, Validation and Accreditation, VVA)。無論是電子對抗實體的分析過程還是建模過程,都離不開模型的VVA。

4.2 電子對抗實體模型的生成

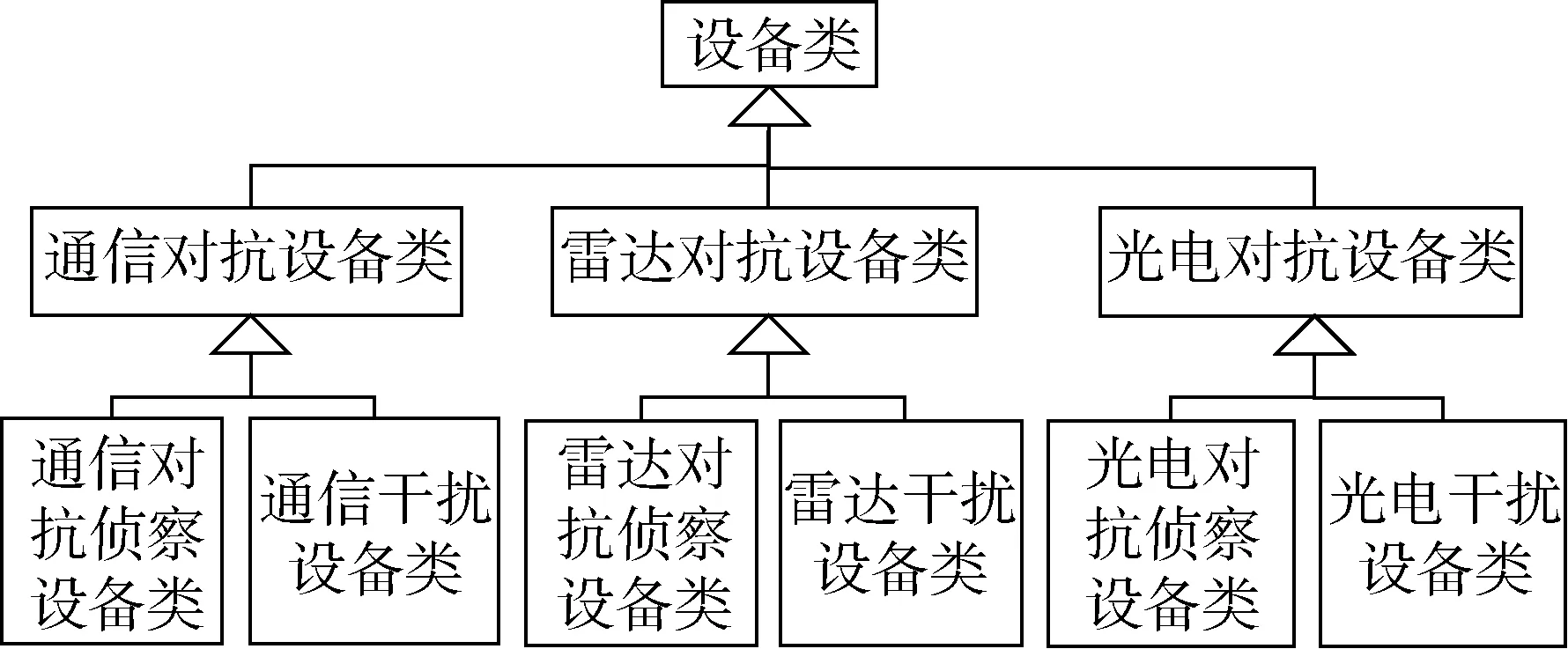

4.2.1 電子對抗實體組成的實現

按照組成建模內容,以屬性作為成員,分別構建平臺類、設備類和人員類,并按照各組分的內部分類形成類之間的派生繼承關系。設備類和平臺類的繼承關系分別如圖4、5所示。

圖4 設備類的繼承關系

圖5 平臺類的繼承關系

4.2.2 電子對抗實體結構的實現

人裝關系模型和裝備結構模型采用數據庫中的“人裝關聯表”和“平臺設備關聯表”表示,表結構分別如圖6、7所示。

圖6 人裝關聯表結構

圖7 平臺設備關聯表結構

在仿真準備階段,根據電子對抗裝備上人員和設備情況,通過想定作業寫入數據庫;在仿真初始化階段讀取該表,寫入平臺模型中,以此來初始化生成相應的人員和設備對象。其中:人員編碼和設備編碼是唯一的,作為各表的主屬性。如:“30115-2-2010401-1000021300”表示一名人員編碼為30115、人員類型為2的指揮員在裝備編制編碼為1000021300的平臺上,具體席位為編號2010401的指揮決策席;同理,“1101-1-1000021300”表示在裝備編制編碼為1000021300的平臺上搭載了1個設備編碼為1101的設備。

4.2.3 電子對抗實體行為功能的實現

電子對抗通用行為功能模型與平臺模型相關聯,有以下2種實現方式:1)設計專門的類,在平臺類中包含行為功能對象,通過調用其類函數來實現,這種方法的獨立性較好,有利于實現模型的模塊化裝配;2)直接嵌入平臺模型之中,由平臺類的成員變量和函數來描述,這種方法適用于平臺的性能和功能相對固定的情況。

電子對抗專業行為功能模型與設備模型相關聯,設備模型的屬性作為行為功能模型的參數,根據設備來調用不同對抗專業的偵察、干擾行為功能模型。若平臺上有多個設備,則分別調用各自的行為功能模型。

4.3 電子對抗實體對象的實例化

在“××裝備培訓與試驗系統”中,電子對抗裝備包括指揮控制裝備、作戰裝備和維修保障裝備3大類,涉及空中平臺和地面平臺。基于CSA的電子對抗實體模型框架,形成電子對抗實體模型組成如圖8所示。

圖8 電子對抗實體模型組成

電子對抗實體對象的實例化是以平臺類為基礎,通過實體結構模型確定設備、人員在平臺對象上的搭載情況,生成相應的設備、人員對象;平臺對象調用通用行為功能模型,設備對象調用專業行為功能模型,形成實體的行動和功能。以某型地面通信對抗實體對象為例:初始化時,調用地面輪式車輛模型、通信對抗設備模型和人員模型來實現實體的組成,調用裝備結構模型和人裝關系模型來實現實體的結構;運行時,地面輪式車輛模型調用通用行為功能模型來實現實體的指控、地面機動、防護、一般偵察、通信,通信對抗設備模型調用專業行為功能模型來實現通信對抗偵察、通信干擾和通信防護。

同理,通過實體組成、實體結構和實體行為功能中不同類模型的模塊化裝配,可構建并實現空中、地面不同的平臺,雷達對抗、光電對抗作戰任務實體,以及電子對抗指揮控制實體、電子對抗保障實體的模型和對象,實現不同的行為功能。

5 結論

本文從一般作戰實體模型的通用建模要求和電子對抗實體模型的專業建模要求出發,研究了基于CSA的實體模型框架,探討了電子對抗實體模型的構建方法。利用該框架和方法,可通過模塊化的模型裝配實現不同類型實體的構建,不僅能夠完整地描述電子對抗實體的特性,還可應用于其他作戰實體的建模,具有良好的通用性、穩定性和適應性。該框架現已用于電子對抗指揮實體、作戰任務實體和保障實體的建立,具有較好的重用性,以此為基礎所構建的電子對抗仿真系統能夠支持陸軍信息化部隊的裝備試驗和裝備運用研究。然而,本文只是在總體上對電子對抗實體模型的框架和構建方法進行了討論,下一步,需重點對電子對抗實體行為功能建模展開研究,特別是復雜電磁環境下電子對抗實體與其他實體之間的協同行為和交互響應。

[1] Bracken P, Shubik M. War Gaming in the Information Age[J]. Naval War College Review, 2001,54(2):47-60.

[2] Association of Old Crows.EW Modeling and Simulation: Meeting Tomorrow’s Threat[EB/OL]. (2009-07-29)[2014-11-01]. http://www.crows.org

[3] 蔣旭, 劉正堂, 楊正洪. 電子對抗仿真推演系統研究與應用[J]. 火力與指揮控制, 2014, 39(suppl):45-48.

[4] 朱林, 方勝良, 吳付祥, 等. 基于動態數據驅動的電子戰仿真系統[J]. 電子信息對抗技術, 2013, 28(2):52-57.

[5] 吳雨淋, 龔光紅, 馬耀飛. CGF行為建模的可重用技術研究[J]. 系統仿真學報, 2014, 26(12):2822-2827.

[6] 張永亮, 曹雷, 潘明聰. 基于一體化建模方法的作戰仿真實體建模[J]. 裝甲兵工程學院學報, 2014, 28(1):57-62.

[7] 杜國紅, 韋偉, 李路遙. 作戰仿真實體組件化建模研究[J]. 系統仿真學報, 2015, 27(2):234-239.

[8] 魏岳江, 嚴衛東. 奪取制電磁權:美軍未來電子戰裝備簡述[J]. 航空世界, 2014(7):46-49.

[9] 田波. 一體化電子戰管理系統研究[J]. 航天電子對抗, 2014, 30(2):59-61.

[10] 翟懷宇, 柏彥奇, 申耀德, 等. 作戰實體概念模型結構研究[J]. 指揮控制與仿真, 2011, 33(5):8-11.

[11] 張永亮, 姜峰. 陸軍作戰仿真指揮實體概念建模方法研究[C]∥2013第一屆中國指揮控制大會論文集. 北京:中國指揮與控制學會, 2013:855-859.

[12] 童志鵬. 電子戰和信息戰技術與裝備[M]. 北京:原子能出版社, 航空工業出版社, 兵器工業出版社, 2003.

[13] 趙惠昌, 張淑寧. 電子對抗理論與方法[M]. 北京: 國防工業出版社, 2010.

(責任編輯:尚彩娟)

Modeling of Electronic Countermeasure Entity Based on CSA

YANG Na1,2, YUAN Shu3, GU Cong4

(1. Department of Equipment Command and Administration, Academy of Armored Force Engineering, Beijing 100072, China;2. Troop No. 66489 of PLA, Beijing 100095, China;3. Beijing Special Vehicle Research Institute, Beijing 100072, China;

The modeling requirements of electronic countermeasure entity model are analyzed. A model frame of electronic countermeasure entity named CSA is abstracted from the components, the structure and the action of entity, which is with common use and flexible assembling. Based on model frame of CSA, the modeling contents of electronic countermeasure entity are discussed. Then, the realization of entity model is studied by modeling procedure, building and the instantiation of entity model. The study results show that CSA model frame can completely describe the properties of electronic countermeasure entity and be quite suitable for application in electronic countermeasure simulation system, which is important for guiding the modeling of entities in the simulation.

electronic countermeasure; entity model; model frame

1672-1497(2015)03-0089-06

2014-12-30

楊 娜(1983-),女,博士研究生。

TN97; TP391.9

A

10.3969/j.issn.1672-1497.2015.03.018