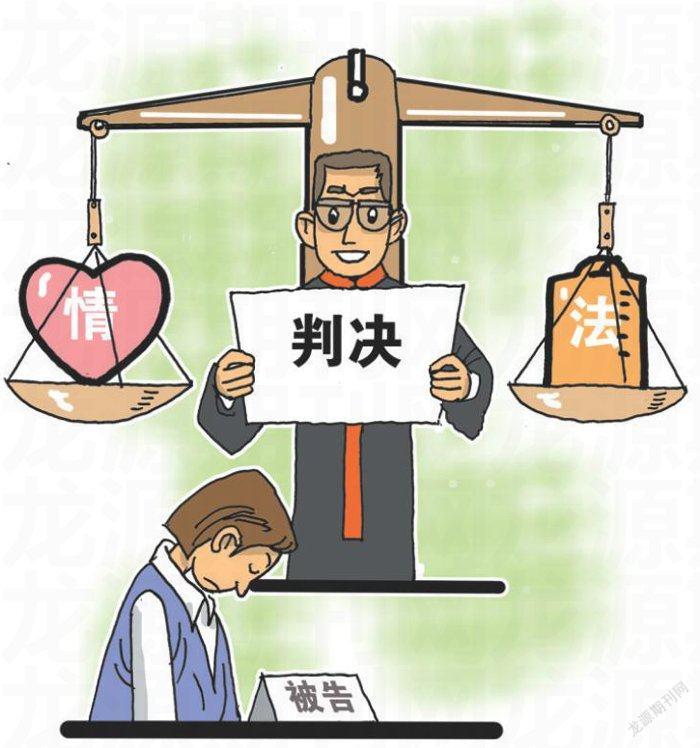

情與法,真的是兩難選擇嗎

葉堅(jiān)

近段時(shí)間,“南京虐童案”在網(wǎng)絡(luò)上持續(xù)發(fā)酵,引發(fā)了依法還是依情的社會(huì)紛爭(zhēng)。可以說,“打孩子”打出了許多法律問題。

體罰的方式教育孩子可取嗎?想必社會(huì)大眾給出的答案是否定的。可一旦情況出現(xiàn),難免聽到一些“情有可原”的聲音。長(zhǎng)期以來,一些帶有歷史遺存的社會(huì)觀念乃至行為模式,無時(shí)不在影響我們,比如“清官難斷家務(wù)事”,“棍棒之下出孝子”。這些傳統(tǒng)的舊思維,就像幽靈一樣,讓我們蒙蔽雙眼、喪失理性,經(jīng)常漠視或忽視未成年人權(quán)益的保護(hù),特別是將體罰未成年人與虐待傷害區(qū)別對(duì)待,進(jìn)而“網(wǎng)開一面”。

但是,如果想到未成年人在這些侵害中身心所受到的傷害、摧殘,乃至可能伴隨一生的性格扭曲和陰影,那么,體罰、虐待未成年人的“情有可原”還能立足嗎?更何況,濫情之外,又如何循法?

2015年4月19日下午,南京市檢察院官方微博“南京檢察”發(fā)布《關(guān)于李征琴故意傷害案的幾點(diǎn)不捕理由》指出,逮捕是刑事強(qiáng)制措施的一種,并不等同于刑事處罰,目前無逮捕必要。這種基于法律和事實(shí)的判斷值得尊重。不過,其后列舉的犯罪嫌疑人非屬故意虐待,不批準(zhǔn)逮捕符合各方當(dāng)事人意愿,似乎又回到了“情有可原”的邏輯。

刑事訴訟法對(duì)于逮捕的適用是非常嚴(yán)格的,將“社會(huì)危害性”細(xì)化規(guī)定為5種情形,簡(jiǎn)單的說要存在逃亡、串供、重罪、自殘以及再犯可能等情形。但在司法實(shí)踐中,有的檢察機(jī)關(guān)對(duì)逮捕條件掌握過松,導(dǎo)致對(duì)一些罪行較輕或者社會(huì)危險(xiǎn)性很小的犯罪嫌疑人也適用逮捕措施,以致法院經(jīng)常出現(xiàn)應(yīng)該判處的刑期短于羈押期限,最終導(dǎo)致“關(guān)多久判多久”的尷尬情形。

應(yīng)該說,在目前輿論一面倒要求“關(guān)”李征琴的氛圍下,南京檢方依法獨(dú)立判斷,作出不批捕的決定,難能可貴。我們不應(yīng)忘記,在關(guān)注未成年人人權(quán)的同時(shí),也必須關(guān)注加害人的司法人權(quán),防止輿論綁架司法,從一個(gè)極端走到另一個(gè)極端。

最終等待李征琴的是法院的審判,她必須為故意傷害的不法行為付出代價(jià),承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。值得慶幸的是,人們從最初只關(guān)注這個(gè)案件的處理結(jié)果,逐漸聚焦到未成年人保護(hù)上。

實(shí)際上,最高人民法院等部門不久前出臺(tái)了《關(guān)于依法處理監(jiān)護(hù)人侵害未成年人權(quán)益行為若干問題的意見》以及《關(guān)于依法辦理家庭暴力犯罪案件的意見》。但面對(duì)個(gè)案的復(fù)雜性,仍顯得較為粗放。一方面是缺乏體系化的配套制度來支持意見的落實(shí),另一方面對(duì)未成年人施暴的行為在罪名的選擇上容易混淆。

譬如,在收養(yǎng)的過程中,應(yīng)當(dāng)建立“收養(yǎng)人適格”評(píng)估制度,除了審查是否符合收養(yǎng)法的原則性條件外,還應(yīng)當(dāng)對(duì)收養(yǎng)人的身心健康、家庭環(huán)境、經(jīng)濟(jì)條件、生活經(jīng)歷等方面,進(jìn)行專門的綜合評(píng)估來確定收養(yǎng)人是否有能力履行撫養(yǎng)義務(wù),作為收養(yǎng)的必備要件,而且還應(yīng)當(dāng)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)。

又如,許多規(guī)范性文件中使用了“未成年人救助保護(hù)機(jī)構(gòu)”這一名稱,但在具體的層面,它到底指向的是哪一個(gè)具體的機(jī)構(gòu)?用老百姓的話說,有問題找誰?所以,亟需建立像美國(guó)兒童局一樣的專門機(jī)構(gòu)來負(fù)責(zé)關(guān)涉未成年人系列權(quán)益保護(hù)的專業(yè)機(jī)構(gòu),防止政出多門導(dǎo)致的保護(hù)機(jī)制碎片化和無序化。

公眾對(duì)“南京虐童案”的關(guān)注,既彰顯出全社會(huì)人文環(huán)境的提升,也衡量法治文明的深度。我們必須傳遞一個(gè)清晰的聲音:法所不容,情無可原!