碳強度的雙重紅利:環境質量改善與經濟持續增長

范慶泉 周縣華 劉凈然

摘要

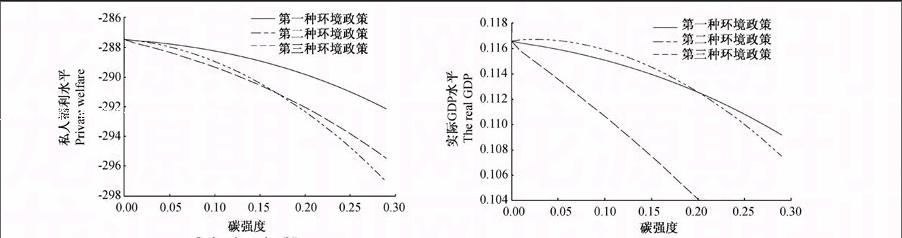

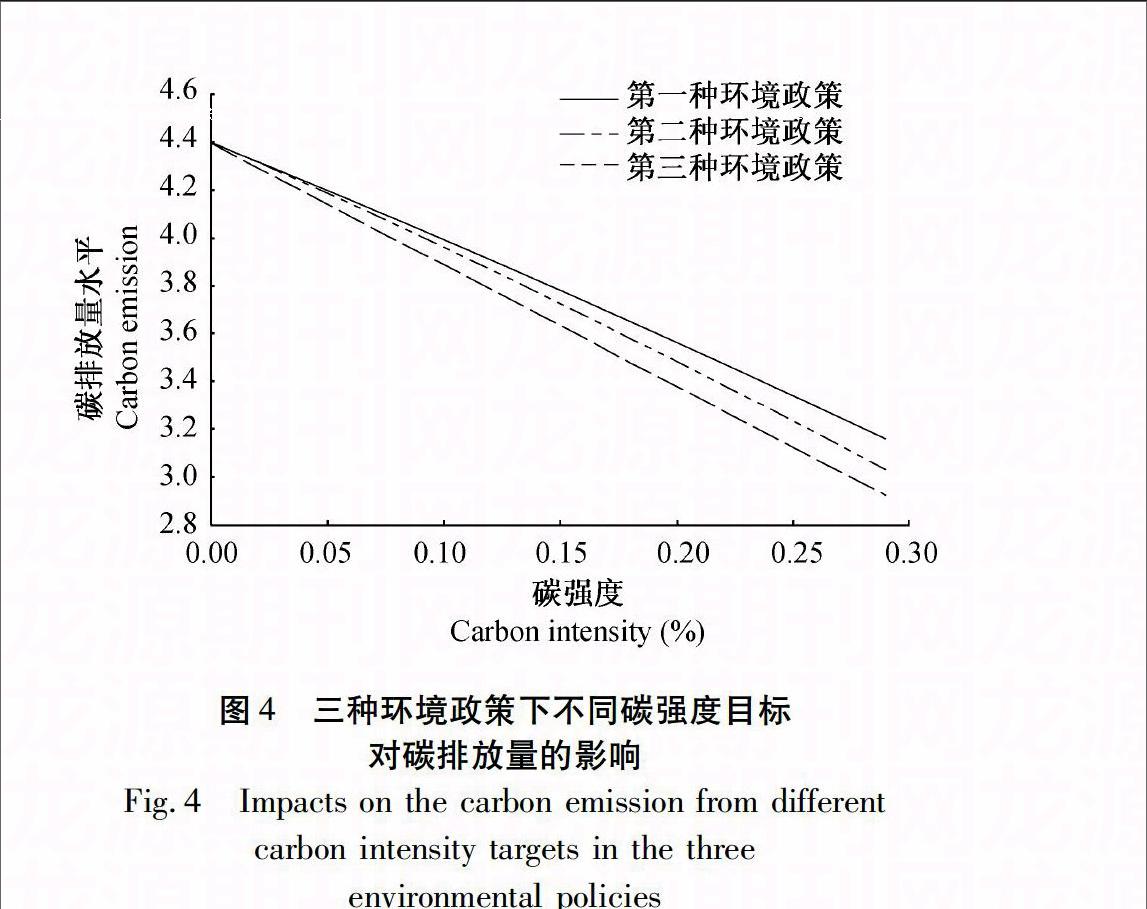

本文構建了一個由代表性家庭、政府和八個不同行業組成的一般均衡模型,同時在模型中嵌入了碳強度、碳交易兩種不同的環境政策工具,并基于2007年我國投入產出表數據進行校準。本文通過數值分析指出我國約束全行業的碳減排政策對福利損失的邊際影響最小,約束重點行業的碳減排政策對實際GDP的影響存在倒“U”型關系,在碳強度目標約束不高于17%時,碳強度政策對社會福利的損失影響要低于碳交易政策;在碳強度目標約束不高于21%時,約束重點行業的碳減排政策對實際GDP的邊際損失影響要低于約束全行業的政策。我國的碳減排政策在當前碳強度約束目標下實現了環境質量改善和經濟持續增長的雙重紅利,該結論支持了環境Porter假說。雙重紅利產生的原因是由于碳減排政策使得資源要素使用成本上升,進而提高了勞動等低碳要素需求,使得行業之間生產要素重新配置,在一定情況下實現了經濟增長和環境改善。進一步,本文給出了環境規制政策的設計方案,根據邊際減排相等以實現總減排成本最小化的原理,給出了約束全行業減排的環境政策下各行業碳強度的任務分解,通過模擬計算各行業的邊際減排成本,可以為政府根據行業維度制定更為科學、合理的減排方案提供理論和實踐支持。此外,本文還估計了產業需求變動、行業最終消費結構變動、行業全要素生產率變動、行業需求中間投入品替代彈性技術變動等各種經濟發展方式的變化對碳排放量和碳強度的邊際影響,深入分析和理解經濟發展方式與碳強度變化之間的內在聯系,有利于識別經濟系統中相互關聯的各種因素如何對碳強度的政策目標產生影響。本文的研究指出我國應大力提高各項中間投入品的單位碳排放節能技術水平,這是降低碳排放強度最直接的、最有力的政策措施。政府應進一步加大投入,通過引進、消化和吸收國際先進技術、國際合作開發和自主創新等方式,鼓勵企業使用清潔能源,提高工業廢氣、尾氣的處理技術水平,鼓勵低碳部門的技術研發,鼓勵企業提高資本、勞動的生產技術水平,提高中間投入品的使用效率,這些對于實現我國總體的減排目標具有十分重要的意義。

關鍵詞碳強度;產業結構;經濟增長;環境質量

中圖分類號F124文獻標識碼A

文章編號1002-2104(2015)06-0062-10

doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.06.010

氣候變化已經成為全球關注的焦點問題,節能減排也逐漸成為學者們研究的熱點話題。中國二氧化碳排放量已經超過美國,成為全球第一碳排放大國,已明顯受到國際減排的壓力。同時,2009年中國政府提出2020年碳強度要在2005年的基礎上下降40%-45%的目標。對于正處于高速發展的國家而言,在實現社會經濟發展和提高人民生活水平的前提下,我國實施的“發展中尋求減排,走低碳發展之路”碳減排政策是符合我國國情的。國內外許多學者也都從不同角度分析和評價各種環境政策對節能減排的效果影響,我國碳強度降低40%到底會對我國產業結構和經濟狀況產生怎樣的影響,以及未來可能全面實施的碳交易環境政策又將對我國經濟產生怎樣的影響。本文試圖從中國投入產出的角度構建多行業的一般均衡模型,以分析和評估各種環境政策與我國經濟發展狀況之間的相互影響。

近二十年以來,環境、經濟與能源之間的相互關系始終是學者和政府決策機構討論的熱點話題[1]。Porter[2]提出了一個與傳統經濟學結論相左的假設,他認為在動態的經濟環境中最終可以實現環境質量和廠商生產率提高的雙贏發展的可能,這一觀點被稱為環境的Porter假說。環境Porter假設的關鍵是打破了新古典靜態分析的經濟模型框架,并引入了動態的創新機制[1]。這一觀點也受到了許多學者的質疑[3-4],他們認為這是對新古典理論中有效市場假設的挑戰,他們質疑的關鍵在于為什么企業看不到這種雙贏的機會。國內外有關環境Porter假設論證的研究有很多。Nugent and Sarma[5]運用包含環境要素的可計算一般均衡模型對印度環境政策進行分析,研究表明環境政策的合理運用可以實現經濟增長、社會收入平等和環境質量改善等多維度共贏的局面。Beaumont and Tinch[6]認為一個恰當的環境治理措施可以實現經濟和環境共贏的局面。陳詩一[1]基于一個方向性距離函數的動態行為分析模型對我國工業節能減排的損失和受益進行模擬分析,得出了環境治理可以實現環境和經濟雙贏發展,支持了環境Porter假說。眾多學者論證環境Porter假說的一個關鍵是經濟系統是動態均衡的,在長期中存在著由于環境管制政策導致的技術進步,進而實現了環境與經濟雙贏的發展局面。本文認為家庭在追求效用最大化目標下,由于環境的公共品屬性,必然會導致能源、資源、資本和勞動要素配置效率的損失。合理環境規制政策可以優化經濟發展方式,使得能源、資源、資本、勞動等要素在不同部門之間有效重置,進而可以實現經濟增長和環境改善的雙重紅利。

環境政策不僅對經濟發展產生影響,也會帶來產業結構的調整,并影響經濟發展方式。Goodstein[7]認為由環境部門創造的就業多于由其引發的就業損失,最終會在整個經濟社會中獲得少量的就業創造。Carraro et al.[8]通過構建歐盟成員國的一般均衡模型得出歐洲碳稅的環境政策在短期內可以實現就業增加和環境質量改善的雙重紅利。Morgenstern et al.[9]研究發現由環境政策所產生的大量失業是與事實不符的,人們往往忽略了由于環境保護所帶來的新增就業。陸旸[10]在研究我國環境政策對經濟發展方式的影響中提出在征收碳稅的同時減少所得稅,能夠實現減少碳排放和增加就業的雙重紅利。本文在多行業一般均衡模型的基礎上,通過數值模擬測算了環境政策對經濟宏觀主要變量的影響情況,并給出了各行業的碳強度減排任務。

經濟發展方式也會對碳強度產生顯著性的影響。張友國[11]基于投入產出結構分解方法實證分析了我國經濟發展方式對碳排放強度的影響,從需求角度來看產業結構調整導致碳排放強度上升了4.61%。林伯強和劉希穎[12]通過對Kaya恒等式的修改,加入了城市化因素,研究碳排放的影響因素。他們的研究得出經濟發展、能源強度是影響碳排放的最主要因素,同時城市化也對碳排放產生了一定影響。涂正革[13]基于優化的Laspeyres指數法分析將每一個因素的碳排放效應分解到各個行業的貢獻,得出不同行業間的經濟發展方式對于碳排放的邊際影響差異很大。有關經濟發展方式對于碳排放影響關系的估計,大部分學者都是通過效率評估、指數分解等實證角度進行了論證,但從行業角度來研究碳排放影響的文獻并不多見。本文基于構建的多行業的一般均衡模型,從行業角度出發研究不同經濟因素的對于碳排放量和碳強度的邊際影響。