城市軌道交通郊區線站點引導式物業開發研究

俞 楝

(上海申通地鐵集團有限公司,201103,上海∥高級經濟師)

1 上海軌道交通郊區線站點物業開發現狀

隨著“十二五”期間上海城市建設的重心逐步向郊區新城轉移,上海軌道交通網絡也隨之延伸到各個郊區。至2012年底,上海軌道交通已開通的郊區線路有1號線北北延伸、2號線東延伸、3號線北延伸、5號線、7號線北延伸、8號線二期、9號線一期、9號線三期南段、11號線一期,郊區線路達148 km,車站67座,遍及閔行區、寶山區、松江區、嘉定區、浦東新區。根據上海軌道交通建設規劃,至2016年,預計郊區線路總量將達280 km,車站達115座,輻射到青浦區和奉賢區。

然而,在郊區軌道交通站點快速發展的同時,車站周邊物業開發的增量卻遠遠沒有達到這個速率,許多郊區站點配套提供的物業形式(如商業、酒店、寫字樓、停車場等)已不能滿足車站區域日益增長的客流需求。以上海軌道交通9號線一期九亭站為例,2010年九亭鎮人口總量已接近30萬人,自9號線一期開通后,九亭站就成為九亭居民進出市區的首選,每天早高峰有大量短駁公交車將乘客運到這里。而九亭站作為這一區域的交通樞紐,并未充分做好配套物業開發組合設計,車站周邊沒有規劃好交通換乘樞紐,導致車輛亂停、交通擁擠無序。此外,該車站周邊物業開發進展較慢,辦公樓出租率一直徘徊在低位,大型商業中心仍未形成。9號線漕河涇開發區站同樣存在物業規劃的問題。該車站主要服務于漕河涇高新科技產業服務區的工作人員,車站上蓋配置交通樞紐和停車場,乘客出站后可便捷地到達各個辦公樓宇。由于對地鐵車站地塊開發與利用的密度估計不足,使得該車站周邊除了幾棟辦公樓就是一個高爾夫公園,配套商業嚴重缺乏。相對于同期開通的6號線金橋路站、五蓮路站成熟的周邊物業,漕河涇開發區站作為服務于高新科技園區的大型車站,只起到了簡單的客流疏導功能,無法滿足車站客流快速增加帶來的商業需求(見表1)。

根據上海軌道交通建設規劃,到2020年,上海將在郊區基本形成與中心城區功能互補、錯位發展、聯系緊密的“新城群”。為充分利用軌道交通帶來的巨大人流量,將其轉化成為實際的消費能力,進而帶動郊區產業升級,需要通過前期規劃,在軌道交通車站建設的同時,規劃好區域內的物業開發模式。其設計思路也應由最初的“客流追隨”逐步轉向“客流引導”。本文將詳細闡述這種前期規劃的引導性物業開發方式。

表1 上海軌道交通9號線與6號線部分車站物業開發對比

2 國內外城市軌道交通郊區線物業開發案例

國外的地鐵建設早,引導式開發成功案例多。20世紀60年代初期,東京市中心地價高漲,為緩解市中心的居住與就業壓力,東京提出了建設城市副中心的計劃,將就業人口擴散到新宿、淺草等郊區區域。1958年,在規劃新宿地鐵時,從土地利用、交通布置、公共服務設施、開發招商等方面對新宿區域的各個地鐵車站進行了前期物業開發規劃[1],至1972年,新宿逐漸形成了以地鐵新宿站為中心,車站以東聚集大量商業與住宅,以西集行政辦公、文化娛樂、教育醫療為一體的完整布局。經過50多年的發展,如今在以新宿車站為中心的區域內形成了9條連接東京四面八方的地鐵、輕軌和國鐵線,便捷的交通和完善的物業配置,已使新宿從當初不為人知的郊區一躍成為東京最發達的城市副中心之一。

中國最具代表性的地鐵站點引導式物業開發當屬香港地鐵,其九龍站極具代表性。有數據表明,香港九龍約有65%的人口居住在距離地鐵車站500 m的范圍內[2]。九龍車站附近擁有集中的人口居住比率與該車站引導式物業開發密切相關。香港地鐵九龍站涵蓋3條鐵路連接點、機場登機口及地鐵上蓋商業,是大規模體量車站及多功能組合建設項目代表之一,也是引導式物業開發的典范。九龍站上蓋物業一共有9層,其中有6層屬于車站范圍公共開放部分,由于車站同上蓋綜合發展項目Union Square結合成同一建筑物,所以車站大部分位置都同上蓋物業相連,如第五層的空中廊橋伸入架空的商業步行街,第三層則有出口連接香港超五星級購物中心。車站周邊共有豪華酒店3座,高密度住宅物業5個,另設有高端購物、大型寫字樓、文化娛樂設施、公共服務設施等,車站上蓋物業形態豐富,功能集全。九龍站周邊的引導式物業開發,成功地把原商務中心范圍擴大到新填海區,形成“國際金融區域”,并實現了金融區域辦公樓宇與地鐵車站的無縫連接,取得了顯著的社會效益與經濟效益。

東京和香港的成功經驗證明,郊區地鐵線在建設初期進行周邊物業規劃,可有效避免郊區線站點零碎開發、無序規劃等問題。隨著城市的發展,土地資源變得越來越寶貴,在建設郊區地鐵線時,必須要結合車站所在區域的經濟發展定位,合理定義服務功能,高效利用地面商業氛圍及站內外商業空間,因地制宜地制定相應開發策略。

3 城市軌道交通郊區線站點引導式物業開發分析

3.1 引導式物業開發的定義

地鐵站點的物業開發主要是指在車站(地鐵停車場)的上蓋及周圍,物業以住宅、寫字樓、酒店、停車場、商業中心、大型商業綜合體等形式與地鐵車站(地鐵停車場)結合建設。引導式物業開發則是指在地鐵設計、建設的同時規劃其車站周邊的物業開發模式,通過先期規劃,在一定的半徑上建立集工作、休閑、娛樂、教育、醫療、居住為一體的綜合性區域。

3.2 引導式物業開發涉及的主體

地鐵方便了出行,縮短了出行時間,形成了大量客流,由此蘊藏的巨大商機吸引物業開發商進行投資建設,而開發后的物業又積聚了更多的客流,對地鐵運營收入起到了支撐作用[3]。但是,城市軌道交通郊區線物業開發不只是地鐵公司與開發商之間的合作,還要考慮公交配套、人行通道設計、停車場配置、教育醫療、社區廣場等一系列問題。因此,城市軌道交通郊區線物業開發是一個復雜的過程,涉及到許多不同的利益主體,主要包括地鐵公司、土地規劃部門、交通運輸部門,以及物業開發商(見圖1),需要建立高效的溝通機制,兼顧各方的利益。在聯合規劃時,不但需要居住、商業、行政辦公等大型物業形式,更要細化到交通配套、市政設施、景觀綠化、開發布局、人行通道規劃以及停車配置等,以使城市軌道交通引導式物業開發模式達到最佳效果。

圖1 城市軌道交通站點引導式物業開發的主要參與者

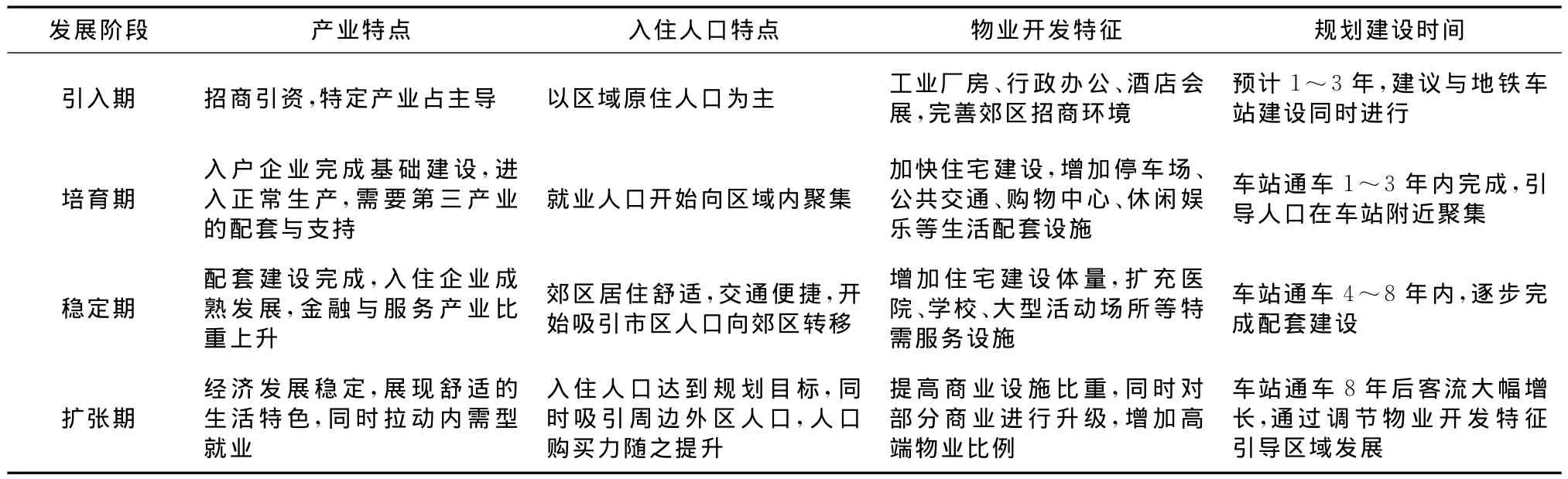

3.3 引導式物業開發特征與規劃建設時間

郊區區域人口構成及消費結構與中心城區不同,中心區域人口及商業氛圍在軌道交通建設之前已成規模,故車站周邊物業開發成熟;而城市軌道交通郊區線車站周邊人口及物業開發相對分散,郊區線通車后存在1~3年的客流培育期,因此,其站點物業開發在時間設計上必須結合郊區經濟發展的特點。城市軌道交通郊區線站點引導式物業開發特征及規劃建設時間見表2。

表2 郊區線站點引導式物業開發特征與規劃建設時間

考慮到有些城市軌道交通車站將設在郊區人口密集的鎮中心,且周邊已具有成體系的大型住宅區、公共交通配套以及商業設施,則無需考慮人口引入期,并相應縮短培育期的建設時間。反之,如果車站附近沒有現存的住宅或商業聚集時,則需要適度延長物業開發的引入期和培育期。

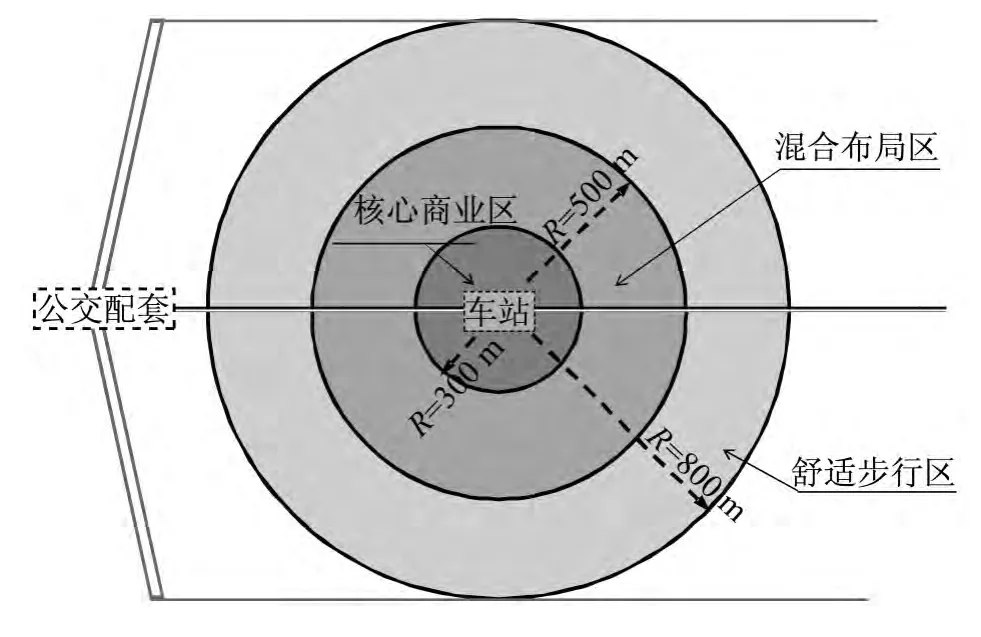

3.4 引導式物業開發的輻射影響范圍

城市軌道交通站點對于周邊物業開發的影響力應遵循“步行時間法則”。根據對上海郊區多個軌道交通站點乘客的調研,乘客從車站出發到目的地的舒適步行時間約為5~10 min,以行人平均步速1.35 m/s計算,舒適的步行距離在800 m以內(見圖2),超過這個距離,如果沒有公交接駁或者其他輔助交通配套,人們便不愿意經常前往。

測算得出,車站出口步行1~3 min的黃金區域約為距離車站300m處,該區域內的物業與地鐵為“無縫銜接”,與地鐵車站的關聯度最大,獲得地鐵網絡效應所聚集的客流紅利也最多,因此設定為物業開發的核心區域。而核心區與舒適步行區之間300~500 m范圍內,應當設置混合布局區,配置相關的服務設施。結合上海軌道交通郊區線站點平均間距約為2 km,每個車站的獨立輻射半徑為1 km,則站點引導式物業開發的最大有效距離應限定在距離車站1 000 m的范圍內,如果外圍有公交配套支撐,該范圍還可適當擴大。

圖2 引導式物業開發的輻射影響范圍

3.5 引導式物業開發規劃設計要點

通過分析郊區的經濟發展周期特征,結合郊區線站點輻射影響范圍,同時借鑒東京、香港等城市地鐵站點引導式物業開發的成功經驗,在郊區線引導式物業開發規劃設計中應進行“時空整合”,并把握好設計要點。

(1)城市軌道交通郊區線站點開通初期物業開發,見表3。

(2)城市軌道交通郊區線站點中期物業開發,見表4。由于人口聚集造成物業開發需求增加,必須擴大商業核心區范圍,此時需要將商業核心區衍生至原來的混合布局區。

(3)城市軌道交通郊區線站點遠期物業開發,見表5。隨著人口的逐漸增長,以及周邊物業開發的成熟,原有混合布局區的概念將被弱化,只設定核心范圍。

表3 城市軌道交通郊區線開通初期物業開發設計要點

表4 城市軌道交通郊區線中期物業開發設計要點

表5 城市軌道交通郊區線遠期物業開發設計要點

城市軌道交通郊區線站點建設與引導式物業開發是一個涉及多部門的系統工程。引導式物業開發不只是在建設前期對特定范圍內的物業進行預先設定,它更是一個動態的開發規劃,在某些時期需要對已建設好的物業進行外遷、擴容、升級,以適應當時的人口情況和經濟特點。例如,在車站設立初期,由于客流量限制,不能在核心區域配置大量高端商業,而是應該設立大量的公交接駁站點,以聚集區域換乘的人流量;當客流增加和區域購買力提高而原核心區物業體量無法滿足周邊經濟發展時,就要將初期設立的公交站點外移,為高端物業留出空間。

4 結語

引導式物業開發就是通過前期靜態規劃與后期的動態微調,最大化地利用郊區站點周邊土地,這其中還有許多問題需要深入研究。應通過調查、實踐以及對具體項目因地制宜的分析,從有利于城市發展的角度,研究城市軌道交通郊區線物業開發的設計與城市空間的結合,推動城市軌道交通的可持續性發展。

[1]青木榮一.東京地鐵詳解詞典[M].東京:日本實業出版社,2004.

[2]許維敏.城市軌道交通車輛基地物業開發模式的探討[J].城市軌道交通研究,2009(5):21.

[3]傅搏峰,吳嬌蓉,陳小鴻,等.上海郊區軌道交通客流保障策略研究[J].交通與計算機,2008(3):40.

[4]中國城市軌道交通年度報告課題組.中國城市軌道交通年度報告2011[M].北京:北京交通大學出版社,2012.