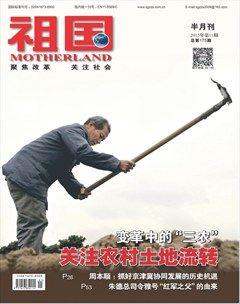

理順農民與土地關系 維護農民土地權利

沙劍青

土地是一種不可再生的寶貴資產和資源,是廣大農民賴以生存和發展的最基本的生產資料,也是農業發展最基本的生產要素。土地是農民的“命根子”,它濃縮了千千萬萬農民的生存權、發展權和保障權,保護農民的土地權利,是對農民最直接、最具體、最實在的保護。

從1945年到1949年解放戰爭時期,在解放區實行“耕者有其田”政策,沒收地主土地分給農民,到建國初期土地國有;從1950到1952年過渡時期,實行土地改革到1953年—1956年三大改造時期,實行農業合作化政策,廢除土地私有,農民集體所有取而代之;從1958年人民公社化,到1978年以后,社會主義建設新時期,實行家庭聯產承包責任制。這一系列政策變化發展的過程中,我們看到了一個國家的發展和壯大,也體會到了一個國家想要真正富強,搞好農業是不可或缺的一環。而農業的關鍵在于農民,農民問題的核心是土地。

理順農民與土地的關系,順暢農民與土地的關系,不僅決定著廣大農民的溫飽和富裕,更關系著國家的安全和穩定。為此,黨中央、國務院非常重視,把調整和理順農民與土地利益關系作為執政為民、維護農民權益的重大戰略問題來認真研究部署。

土地流轉是工業化和城市化、實現現代化進程中的必然結果。土地流轉是指在堅持家庭承包經營制度的前提下,由擁有土地使用權者,按照依法、自愿、有償的原則,通過轉包、轉讓、互換、入股等形式,流轉給承包方或其他單位及個人。然而,由于相關認識不到位、部分流轉行為不規范、土地流轉缺乏保障機制以及流轉后的土地“非糧化”現象嚴重等實際情況,土地流轉所引發的糾紛已經成了普遍的社會問題。

關于農地的流轉,中央的政策一直采取支持和鼓勵的態度,比如最初是鼓勵農地向種田能手、向專業戶、向大戶集中,到現在流轉的經營,出現了家庭農場、合作社、農民和企業聯合起來,企業家農戶等各種方式。對土地的流轉,國家需要一個過程去不斷總結經驗與規范。

從黨的十七屆三中全會到今年的一號文件,從2014年11月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》,到今年中央農辦、國土部、農業部聯合召開加強耕地保護、改進耕地占補平衡、規范農村土地流轉工作視頻會議,國家政策步步發力,我國土地流轉制度正不斷走向完善。

堅持最嚴格的耕地保護制度;搞好農村土地確權登記頒證工作;完善土地承包經營權的權能,依法保障農民對承包土地的占有使用收益等權利;加強土地承包經營權流轉管理和服務,建立健全土地承包經營權流轉市場;按照依法自愿有償原則,允許農民與轉包、出租、互換、轉讓、股份合作等形式流轉土地,流轉土地的承包經營權,發展多種形式的適度規模經營;有條件的地方可以發展專業大戶、家庭農場、農民專業合作社等規模經營的主體;實行最嚴格的節約制度;完善農村宅基地制度;改革征地制度,嚴格界定公益性和經營性建設用地,完善征地補償機制等措施正在逐步實施與推行。

土地是人類的第一生產資料,是地球上最大的商品,農業是一切產業之母。無論什么樣的國家,發達的,欠發達的,土地與農民的關系,都是至關重要的政治、經濟關系。只有理順農民與土地的關系,察民情、知民意、從民愿,順民意、排民憂、解民難、幫民富,多做一些暖人心、穩人心的農村土地流轉工作,以實際行動感動群眾,使人民群眾感受到黨的關懷和政府的溫暖,才能從真正意義上規范有序推進農村土地流轉,深化農村體制改革,進而從實處維護農民土地權利。