南京地鐵軟土地層盾構施工沉降控制

譚新根

(中鐵五局城市軌道交通工程分公司,410205,長沙∥工程師)

南京地鐵3號線TA09 標區間隧道穿越以粉質黏土為主的軟土地層。硬塑及可塑狀粉質黏土層強度、穩定性及隔水性均較好,但盾構掘進需較大推力,刀盤面需維持較高壓力,且渣溫一般較高。黏性土在高溫、高壓作用下易壓實固結產生泥餅,造成掘進速度急劇下降,刀盤扭矩上升,大大降低開挖效率,最后因掘進與出土不能正常匹配而導致地面較大沉降。軟塑及流塑狀粉質黏土、粉細砂及粉土層自身強度低、壓縮性高,掘進開挖易流動坍塌。本文結合3號線“常府街站—夫子廟站”的工程實踐,對軟土地層中盾構施工地表沉降控制技術進行探討。

1 工程概況

常府街站—夫子廟站區間(以下簡稱常夫區間)長866.133 m,采用兩臺土壓平衡盾構機分別施工左右線隧道,盾構從夫子廟站始發,在常府街站接收。隧道覆土在9.75~20.36 m 之間。線路最小曲線半徑350 m;盾構掘進最大上坡為25‰,最大下坡為22.752‰;左右線線間距在 10.63~16.2 m 之間。

1.1 工程地質

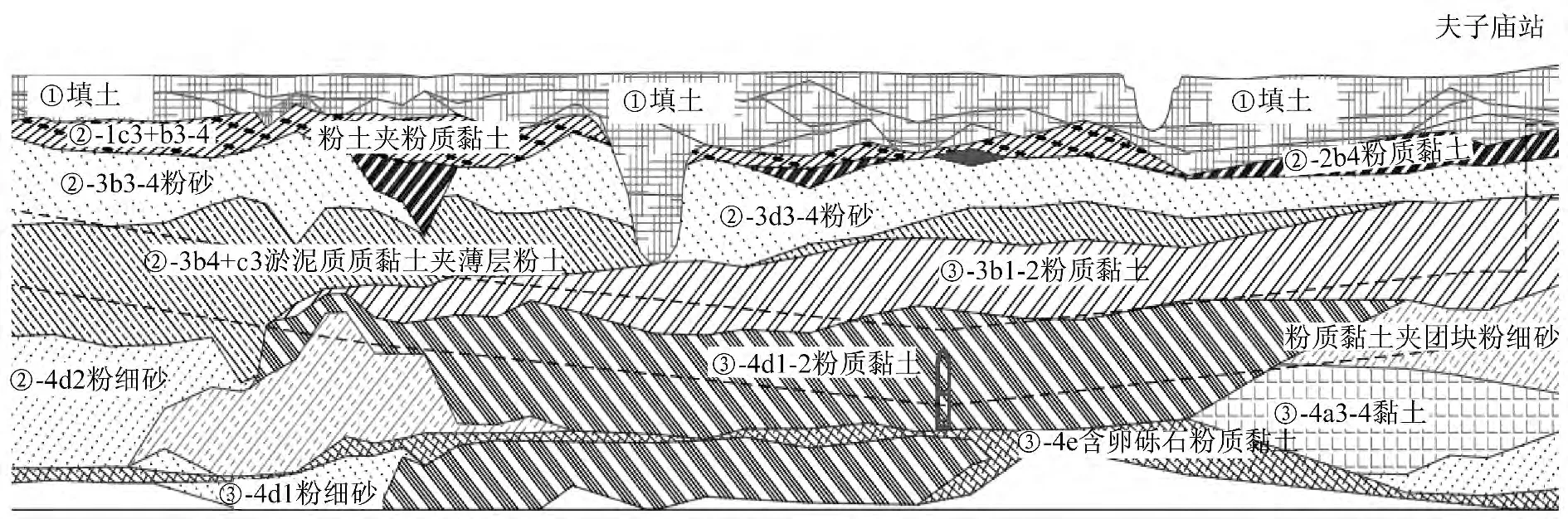

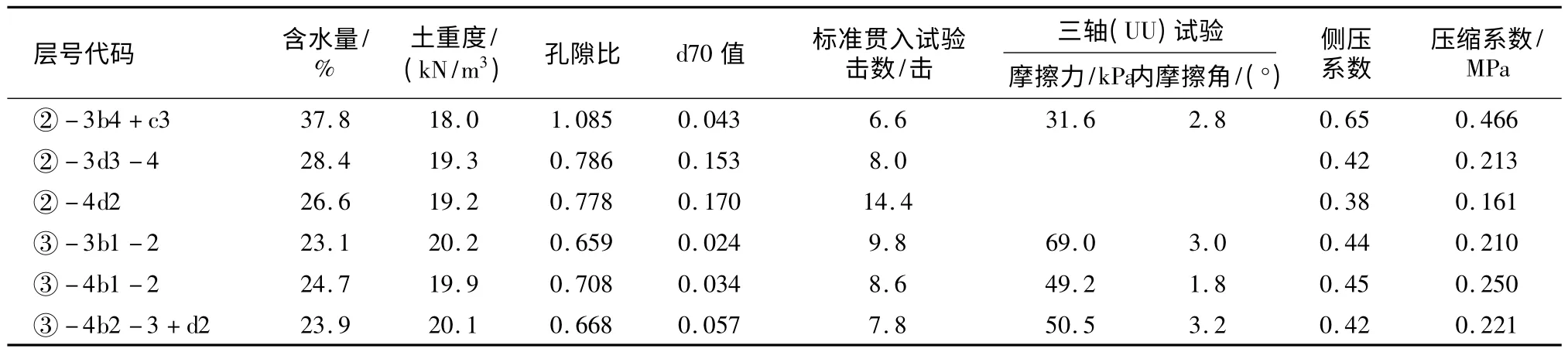

常夫區間主要穿越粉質黏土、粉質黏土夾團塊狀粉細砂、粉質黏土夾粉土地層。地下水位在1.2~2.5 m 間。地質情況如圖1 及表1所示。

圖1 常府街—夫子廟站區間地質縱剖面圖

表1 各層物理力學指標

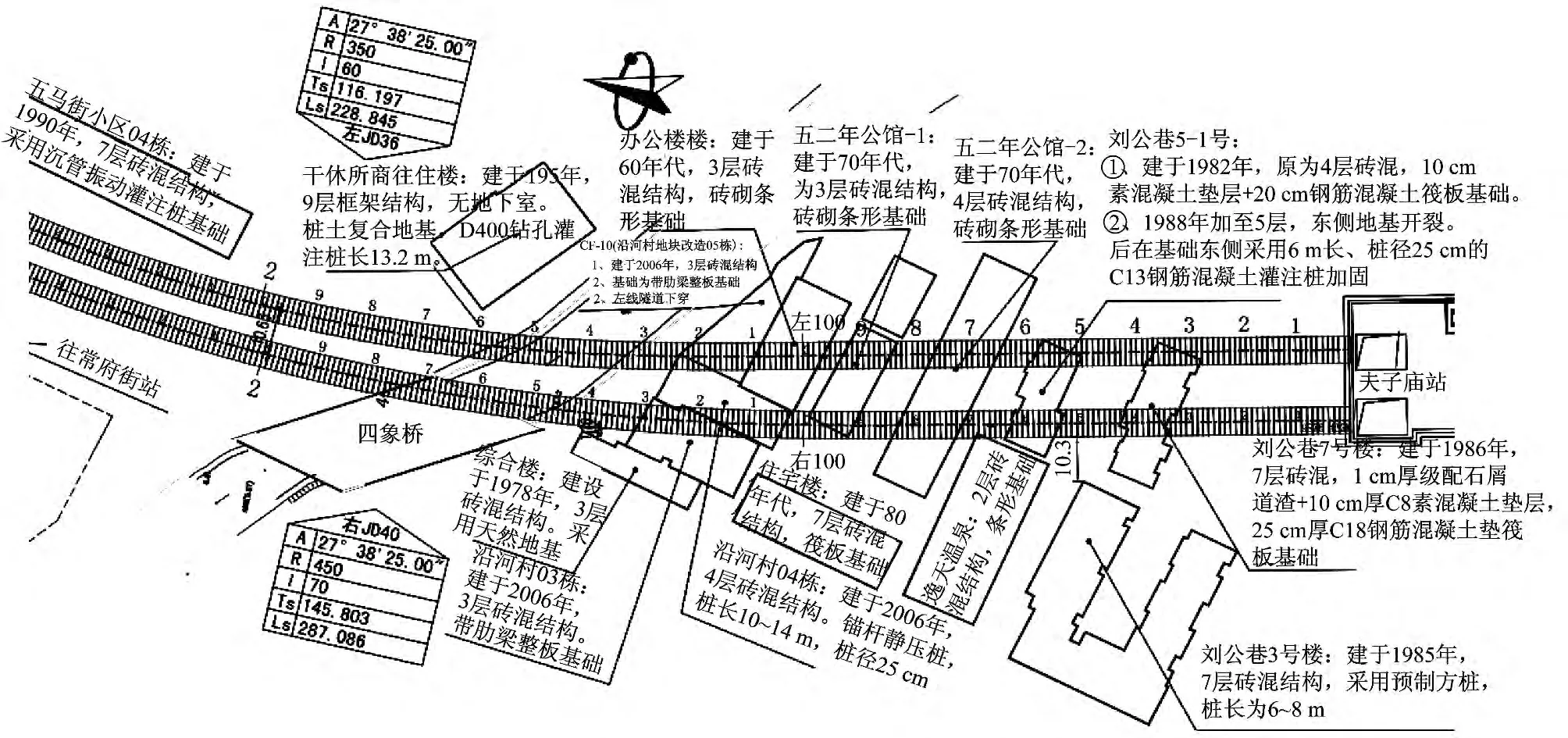

1.2 工程環境

常夫區間位于繁華的古城區。沿線主要為20世紀70、80年代磚混結構建筑,建筑密集且結構性能差。盾構須依次下穿劉公巷小區、五二九公館片區、沿河村改造區。盾構下穿建筑物如圖2所示。之后旁穿太平南路沿線建筑,風險建筑共24 棟。

圖2 區間盾構下穿建筑物段平面圖

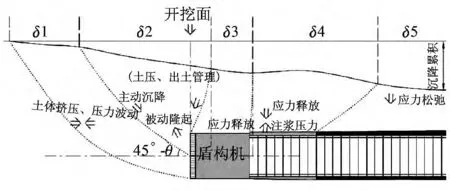

2 盾構施工沉降機理分析

盾構施工產生的地面變形由2 個階段組成[1]。

(1)初期沉降(δ1)。盾構推進前方滑裂面前方的沉降。主要是由于擠壓變形產生應力釋放及重分布導致的沉降或地下水(或孔隙水)的下降引起的固結沉降。

(2)開挖面沉隆(δ2)。由盾構推進引起土體應力狀態改變而產生的變形。多因土體應力釋放或盾構反向土倉壓力引起的土層彈塑性變形所引起。

(3)盾構通過時沉降(δ3)。盾構外殼與土層之間會形成剪切滑動面,剪切滑動面附近的土層內產生剪切應力,剪切應力引起地表變形。

(4)盾尾通過后沉隆(δ4)。主要是由建筑空隙造成,建筑空隙是由管片拼裝后與盾構外殼之間形成空隙以及盾構偏移隧道軸線引起的空隙的總和。沉隆取決于同步注漿。

(5)后期固結沉降(δ5)。是由于盾構推進對周圍土體擾動引起的固結沉降和蠕變殘余沉降,反映了地層沉降的時間效應。后期沉降或多或少地存在,難以消除。

盾構施工各階段沉降發展如圖3所示。

3 盾構施工沉降控制

根據盾構施工沉降的機理,從盾構機選型及設計便開始考慮對沉降控制的要求。盾構施工中則主要通過盾構掘進參數管理、渣土改良、盾構姿態、同步注漿及二次注漿來控制各個階段產生的沉降。

圖3 盾構施工縱向沉降發展特征示意圖

3.1 盾構選型

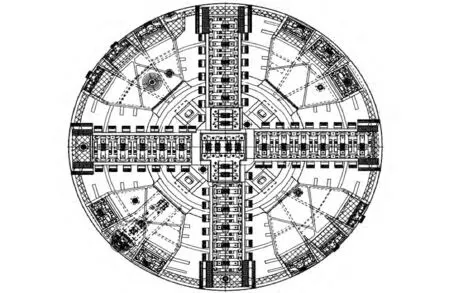

本工程采用2 臺海瑞克土壓平衡盾構機。主要通過盡可能減小刀盤超挖直徑、平均刀盤中內圈的開口率、優化筒體直徑、刀盤及刀具高度(減小刀具貫入深度)、增加人工補漿系統等一系列優化措施來適應本區間地表沉降控制要求。詳見表2 及圖4。

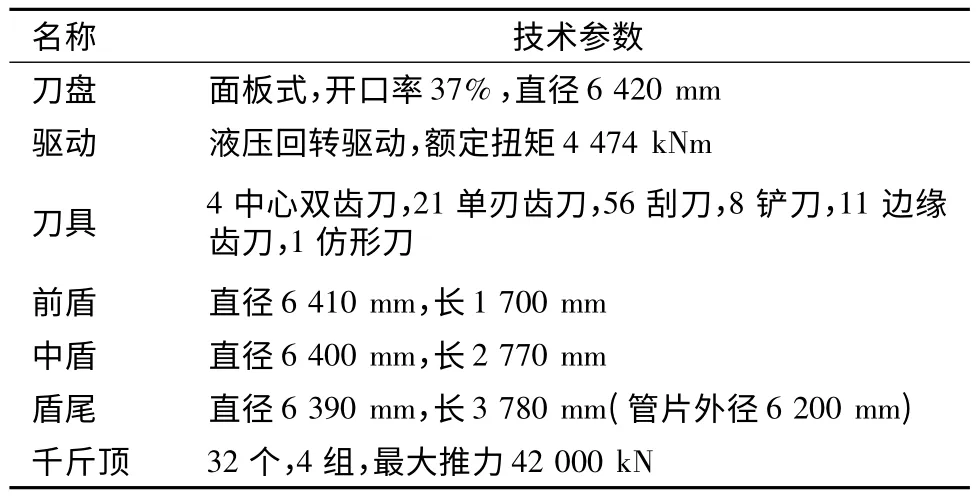

表2 盾構主要參數表

圖4 盾構刀盤刀具平面布置圖

3.2 初期沉降控制

初期沉降量很小,對于滲透性差的軟黏土地層中沉降主要是受推進壓力影響。根據上海軌道交通1號線的實測顯示,開挖面前方約10 m 處土層附加應力出現,至前方5 m 時,附加應力在0.02 MPa 左右[2]。初期沉降的控制主要保證盾構施工的連續、均衡性、平衡壓力,防止較長時間的停機造成土壓較多衰減,掘進又建立過大土壓。

3.3 開挖面沉降控制

開挖面的沉降控制是第一個關鍵,同時該階段的掘進參數也影響到前方的初期沉降。δ2 主要通過設定、控制土倉壓力來控制沉降。首先須較準確地計算、設定及管理土倉平衡土壓力;其次,通過螺旋機出土量、掘進速度、推力、貫入量、渣土改良等參數的動態管理來協調、匹配及維持土倉壓力。

3.3.1 土倉壓力設定

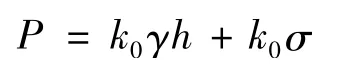

根據本工程的地質情況及埋深,理論土壓力計算采用全覆土重理論[3]計算。對于黏性地層,按土體濕容重水土合算靜止土壓力,根據地表沉降要求考慮地面附加應力σ,則土倉壓力為:

式中:

P——理論土壓力;

k0——靜止側壓力系數;

γ——濕容重;

h——隧道埋深。

由于施工存在許多不可預見的因素,在沉降要求較嚴格的地段,通常在理論土壓力基礎之上再考慮 10~20 kPa 的預備壓力[4]。

3.3.2 土壓管理

實際土倉壓力須控制不小于計算的設定土壓,土壓的管理分為掘進階段和拼裝階段控制。掘進階段主要通過螺旋輸送機的均衡出土來維持土壓、控制土壓較大波動。拼裝階段通過在每環停止掘進前建立略高的土壓,如時間較長,土壓下降可以通過間歇推進憋土穩壓、加氣等來增壓。

另外,盾構掘進中須特別注意侵入隧道區域內的地勘孔,廢棄的井、管線等。地勘孔的回填如不密實,與廢棄井、管線等容易形成泄壓的薄弱通道,須在盾構施工前加強排查。

3.3.3 貫入量控制

通過控制貫入量減小對開挖面土體的擾動來減小地層沉降。這和新奧法中的“短進尺”開挖原則類似。同時,粉質黏土中貫入量過大也容易引起泥餅的形成。一般土壓平衡盾構施工而言,貫入量在20~50 mm/r為宜。本工程根據推進速度與刀盤轉速的匹配,粉質黏土中貫入量平均為25 mm/r。

3.3.4 推力、掘進速度、刀盤轉速及螺旋輸送機轉速的匹配

各個掘進參數間須保持一種動態的平衡,不能較大的波動,以較好地匹配、控制土壓,同時,保證各工序的正常作業要求。首先,根據工程情況,對各個參數進行初步的計算,對施工參數作初步的指導。然后在實際施工中,根據沉降監測反應情況來進行優化。參見表3。

表3 盾構掘進參數統計(右110~480 環)

3.3.5 盾構姿態控制

嚴格控制盾構姿態,減小糾偏,將開挖、掘進對地層的擾動降至最低。加強姿態測量,調整好盾構姿態,擬合隧道設計線路,盾構穿越時減少糾偏,嚴禁急于糾偏,糾編量控制在5 mm/環之內。

3.3.6 渣土改良

通過對粉質黏土的有效改良,防止刀盤形成泥餅導致土壓難以控制。同時,保證土倉碴土具有好的流塑性、合適的稠度、較低的透水性和較小的摩阻力,使土倉內土壓分布均勻,螺旋機出土順暢。

本工程主要采用優質泡沫改良土體。泡沫劑與水的比例控制在1%~3%,平均1.5%。泡沫劑用量及比例隨著粉質黏土的含量及從軟塑至硬塑而增加,泡沫劑從20 L/環增加至50 L/環。同時,硬塑及可塑狀地層中,在刀盤中心區域單獨注水。

3.4 盾構通過時沉降控制

由圖3 可知,該階段沉降δ3 發展的時間相對較短,但沉降量不一定小。盾構設計階段便考慮優化了筒體直徑,減少盾構首尾直徑的差值。施工中主要通過保證盾構的連續、較快速的掘進,以及控制好盾構姿態、減小糾偏造成的超挖孔隙來有效地控制地層沉降的發展,同時,盾尾殼未安裝止漿板,可以通過加大同步注漿壓力來控制部分沉降的發展。

3.5 盾尾通過后沉降控制

盾尾通過后的沉降控制非常關鍵。該階段的沉降一般占總沉降量的40%~45%。盾尾通過后的沉降主要通過同步注漿來控制。同步注漿的作用是:①防止地層變形(主要出現在盾尾空隙處);②提高隧道的抗滲性;③ 確保管片襯砌的早期穩定(外力作用均勻)。

(1)同步注漿漿液的選擇[5]。根據本工程實際情況,同步注漿選用惰性漿液(厚漿)。厚漿的最大優勢和不足均在于其惰性,在于凝結時間長,使得較大的同步注漿壓力可以對后面多環起著瞬時的傳壓、補壓及填充效果,起著同步的二次、多次補強注漿作用,來抵消后面多環隧道土體的時效沉降。其缺點是不能及時地穩定管片,在土層圍壓及盾構千斤頂的強作用力下引起管片上浮、錯臺、破損及滲漏等一系列連鎖質量問題。總之,厚漿有利于控制地層沉降,而不利于隧道質量控制。

(2)同步注漿施工。漿液配比為,粉煤灰∶ 膨潤土∶ 消石灰∶ 砂∶ 水 =300∶ 80∶ 80∶ 1 100∶350(單位:kg)。

表4 右線同步注漿參數統計

3.6 后期固結沉降控制

后期固結沉降主要根據盾構通過后長期地面監測信息反饋,根據需要,通過管片上的預留注漿孔進行多次注漿來控制沉降的發展。粉質黏土地層中后期沉降一般占總沉降量的5%~30%,且沉降持續時間長。

3.7 地面沉降控制效果

3.7.1 地面沉降監測統計分析

沉降監測統計表見表5。

表5 沉降監測統計表 mm

3.7.2 典型地面沉降歷時曲線及分析

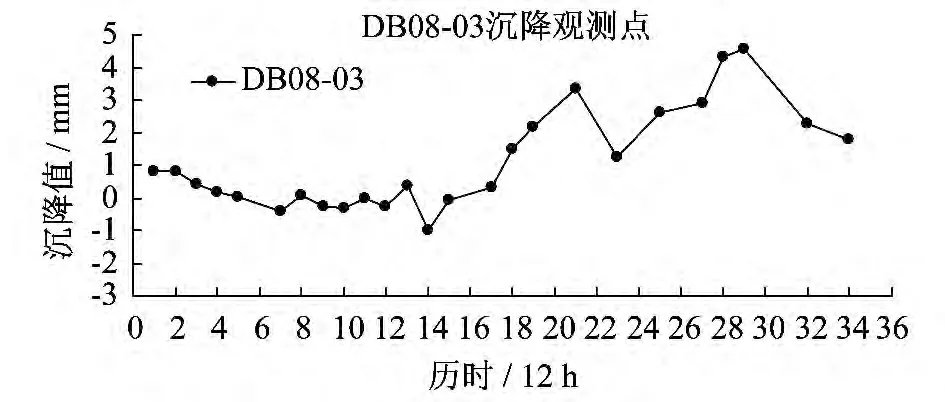

沉降觀測點DB08-3 位于常夫區間左線第203環上方太平南路地面。該處隧道埋深19.6 m,上部覆土依次為填土、粉砂、淤泥及粉質黏土層,隧道全斷面為粉質黏土。理論計算該處土倉上部水土壓力為 0.18 MPa。

盾構于2013年8月23日掘進至203 環(對應圖5 橫坐標標值“18 至 19”),上部土倉壓力 0.2.4 MPa、盾構總推力16 100 kN,推進速度32 mm/min;于8月24日盾尾脫離203 環管片(對應圖5“20 至21”時刻),同步注漿壓力為 0.66 MPa。

本工程盾構施工地面沉降歷時曲線一般存在2個波峰。如圖5,歷時標值“16”前沉降主要為推進壓力波動或地下水流失引起初期沉降,主要呈現為較平穩、細微的上下波動;歷時標值“16 至21”沉降為標值“18 至19”盾構推進開挖反應至地表的沉降,因設置了較大的土倉壓力,地面隆起,出現第一個波峰;歷時標值“21 至23”出現沉降,主要為盾尾脫離了管片產生的建筑空隙引起;在歷時標值“23至29”又反應出隆起,出現第2 個波峰,反應的是同步注漿設置的較高壓力。

圖5 DB08-3 地面沉降歷時曲線圖

4 結語

(1)實際工程地質及工程情況對盾構設備的合理選型是盾構施工沉降控制的前提。

(2)保證盾構較快速、連續性地施工,有利于沉降的控制,形成良性循環。

(3)各個掘進參數間須保持一種動態的平衡,根據沉降監測的真實反應,優化施工參數。

(4)土倉壓力的管理及同步注漿是地層沉降控制的關鍵。

(5)厚漿有利于沉降的控制。采用厚漿同步注漿時,地面沉降和隧道質量控制是一個矛盾。加大注漿壓力可以很好地控制沉降,但同時引起管片上浮、錯臺等問題,須根據工程需要找到平衡點。同時,建議每掘進一段距離,利用整環二次注水泥漿或雙液漿形成漿液隔斷環。

[1]周文波.盾構法隧道施工技術及應用[M].北京:中國建筑工業出版社,2004.

[2]楊洪杰,傅德明,葛修潤.盾構周圍土壓力的試驗研究與數值模擬[J].巖土力學與工程學報,2006(8):1652.

[3]彭立敏,劉小兵.交通隧道工程[M].長沙:中南大學出版社,2003.

[4]宮秀濱,徐永杰,韓靜玉.隧道盾構法施工土壓力的計算與選擇[J].筑路機械與施工機械化,2007(11):46.

[5]劉建航,候學淵.盾構法隧道[M].北京:中國鐵道出版社,1991.

[6]徐一鳴.淺埋偏壓隧道拱頂持續下沉控制技術[J].城市軌道交通研究,2013(7):92.