六安出土戰國六山鏡鑒賞

劉春++汪欣

孔祥星,中國文物學會青銅器專業委員會會長、北大資源學院文物鑒定專業教授、《中國古代銅鏡》著作者,在發現“六安出土戰國六山鏡”這件文物的信息見諸報端之后的第二天,為了見到這件文物,帶著幾個學生專程來到六安。

汪欣,一名從事了近30年的文物考古工作的文物工作者,主要負責六安市經濟開發區的田野考古發掘工作,發掘了數以百計的古代墓葬,見過大量的文物,卻在發掘到這樣的文物之后內心興奮了許久。

……

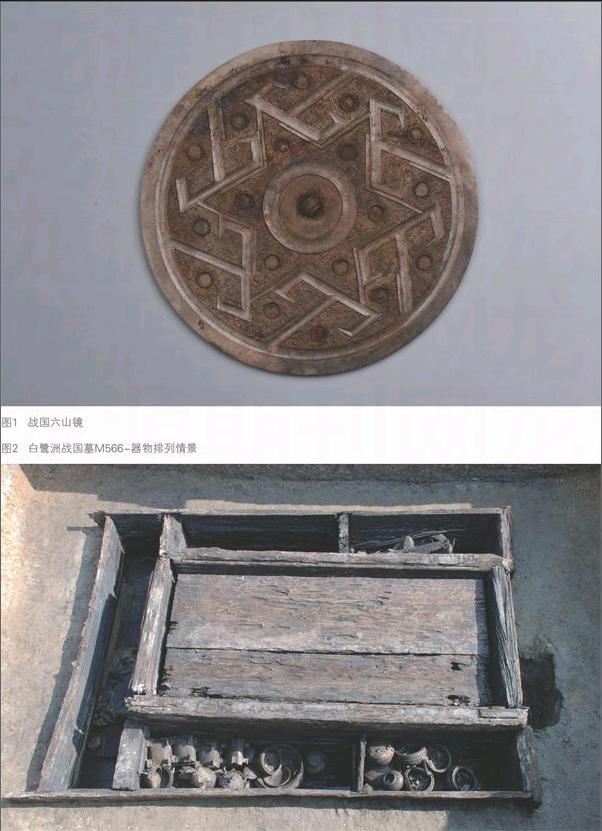

到底是怎樣的一件文物,讓這些見多識廣的專家們如此興奮呢?這就是2011年3月在六安市經濟開發區白鷺洲墓地戰國雙墓中出土的一面六山鏡。該鏡雙弦紋鈕,圓鈕座,主紋區為順時針方向相連的六個“山”字,羽狀地紋。“山”字字體瘦削,傾斜度很大。“山”字中間的豎畫甚長,頂住鏡緣。每個“山”字的外框鑲有細邊,左邊細邊延長伸至另一山字的底邊,形成六出星芒形。六個“山”字內部圍成對稱的六角形,六角內及“山”字上方左右兩側共18個小區間分布18個小圓圈,圈內空。寬平素緣。鏡面近平,保存完整鏡圓形(見圖1)。直徑27厘米、鏡緣厚0.6厘米。

這面銅鏡剛出土時看起來并不是那么起眼,泛著微黃的銹跡,靜靜地躺在琳瑯滿目的陪葬品之中(見圖2)。沒有大件青銅器震撼眼球的魅力,也沒有鏤空玉器的精美光澤。似乎就是一面普通的銅鏡,實際上這面六山鏡有它的特別之處。

一是尺寸大、數量少。直徑達到27厘米,不管是什么類型的戰國漢代銅鏡,這么大的尺寸都不多見。它的主紋區有六個“山”字,稱為六山鏡,這樣的銅鏡非常少見。根據銅鏡“山”字的數目可分為三山鏡、四山鏡、五山鏡、六山鏡四種,其中四山鏡出土數量最多,可占山字紋鏡的百分之七十到八十,而山字紋鏡中六山鏡的數量是絕少的、罕有的。目前全世界現存的六山鏡不足十件,其中一件較大的藏于中國國家博物館的六山鏡,直徑23.2厘米,厚度0.6厘米。在厚度一樣的情況下,此鏡比六安出土的六山鏡直徑小3.8厘米。銅鏡這種以毫米計算直徑的文物,相差3.8厘米無疑具有顛覆性。六安出土這件銅鏡是迄今為止已發現的六山鏡中最大的一件。

二是紋飾形制特別,品相堪稱完美。該鏡鑄造工藝精湛,紋飾精美。每一處細小的紋飾都清晰可見,每一個“山”字都如出一轍,棱角分明,剛勁有力,拐角處如刀似削。羽狀地紋,繁星點點,變幻多姿,耐人尋味。經歷兩千多年埋藏地下的水、土侵蝕,沒有自然力的損害,在出土時沒有人為的破損,至今依然保存完好。

三是銅鏡制作工藝特殊。在中國業界習慣將制作精細的工藝美術品類稱為“特種工藝”,銅鏡專家把以上述方法裝飾的銅鏡稱為“特種工藝鏡”。此六山鏡背部分布18個小圓圈,在小圓圈內至今尚可見朱紅色,應是涂的色彩。同時小圓圈內空,據推測可能曾鑲嵌有寶石等,在銅鏡下葬時鑲嵌物已遺落。所涂的朱紅色凸顯出古人對斑斕色彩的迷戀,也一定程度彰顯當時此地的繁華與強盛。

六山鏡中“山”字的含義至今仍然是學界的未解之謎。有人認為這是對自然界“山”的圖騰崇拜,是從象形文字“山”演化而來的圖案;也有人認為甲骨文里“火”與“山”相似,山字鏡應該是火字鏡;還有人認為銅鏡中的“山”字與中山王墓出土的“山”字形禮器十分相似,而寓意也是一樣,并且都是作為禮器使用。目前大家對“山”字的認識還沒有統一,其具體何意,需要進行新的考古資料出土和研究。

六安出土這件銅鏡絕非偶然。春秋戰國時期,厚葬之風盛行,并與仁、義、孝相結合,所謂“棺槨必重,葬埋必厚。”因而不管是諸侯還是平民,都會在墓葬中隨葬大量的世間用品,銅禮器、銅劍、銅鏡、玉器、金銀器、陶器等,品種和數量眾多。早在商代,銅鏡是作為祭祀的禮器出現。戰國至秦,一般只有王和貴族才能使用。到漢代,銅鏡慢慢地走向民間,成為人們不可缺少的生活用具。墓葬發掘中,商、西周和春秋時的銅鏡都有零星發現,戰國后出土銅鏡的數量和質量都有很大的飛躍。戰國末期的六安是一處繁華之地,也是一片不平靜的土地。境內諸侯爭霸,強大國家征服弱小、蠶食土地,互相征戰。戰爭對于人民是殘酷的,卻在一定程度上促進了社會的進步。歷史的延續、社會的發展、經濟的發達、人口的繁榮、文化的交融,這一系列因素成為出土這面銅鏡的原始背景。

六安地區出土這樣一件銅鏡具有重要的歷史文化價值。就像銅鏡的兩個面,承前啟后,它一面展現了戰國甚至更遠時期六安地區的社會風貌和生活場景,另一面也展示了當時社會高超的鑄造工藝技術和經濟發展水平。在青銅工藝即將沒落之時,以這件六山鏡為代表的春秋戰國銅鏡以其絢麗多姿的紋飾、精致的形態達到了當時青銅鑄造工藝的高峰。從之前的類似銅鏡和出土這件六山鏡的墓葬形制及隨葬品來判斷,這是春秋戰國時期楚國所鑄銅鏡。大量春秋戰國墓葬發掘和六山鏡的出土,為六安作為楚國的重鎮之一提供了有力的實物證據。銅鏡并不是青銅器中的重器,當時并不能引起上層社會的重視。而為何這樣一座等級并不是很高的墓葬內可以出土這樣一件少見的銅鏡,可能是某些貴族有特殊的偏好,不過也只有高級貴族才會陪葬如此珍貴的特種工藝銅鏡。這件銅鏡背后的價值仍然是值得考古人員繼續探討的問題。

孔祥星先生見到這件銅鏡時,激動不已,評價其為“國內首屈一指”。不管是先祖皋陶之公琴,還是硝煙彌漫的春秋戰國沙場,都沉淀在這微黃的銹色里,熠熠生輝。如今這件銅鏡尚未定級,就陳列在六安市皖西博物館的大廳里,向每一位來此參觀的人們娓娓地述說著兩千多年前的歷史。