那些年,我們這樣辦黨刊

曉今 黃辛

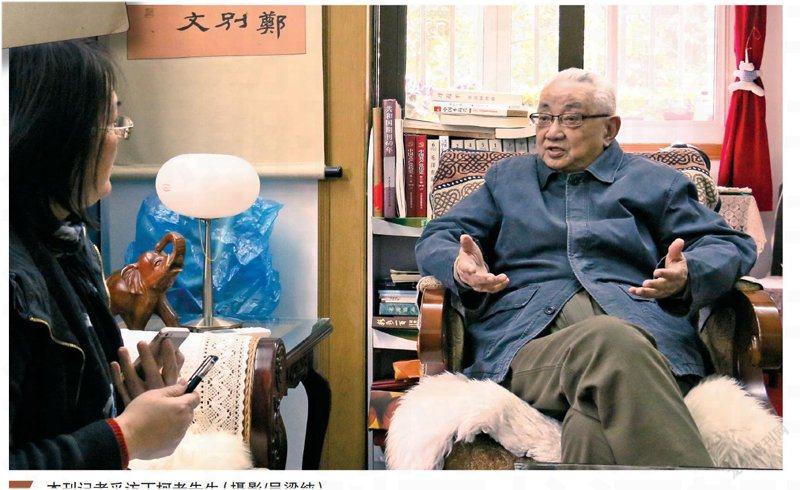

作為一名抗戰老兵、老新聞工作者,年屆95歲的丁柯最近特別忙。適逢抗日戰爭勝利70周年,這位1938年參加革命,曾經在抗戰時期,任浙東游擊縱隊《戰斗報》主編的老人,成為媒體競相采訪的對象。“對于那段歷史,那些八路軍、新四軍英勇抗戰的可歌可泣的真實故事,我們挖掘的太少,宣傳的太少”。為了在有生之年留下親歷的歷史,丁老一直借助筆記史料和回憶,筆耕不止。

丁老自稱一生只做了一件事,就是從事黨的新聞工作。所以,面對本刊記者的采訪,他談的最多的就是新聞工作應該如何發揚一些好的傳統,深入基層,反映民生,辦成讀者喜聞樂見的報刊。

用“紅色報人”來稱呼丁老,似乎非常貼切。軍報出身的丁柯解放初期參與了上海《解放日報》的創刊,并擔任了編委;上世紀50年代,他在擔任《支部生活》主編的同時,又奉命創辦了上海市委主辦的《黨的工作》,成立名噪一時的“黨刊”編輯部。

記者的訪談就是從“黨刊”的創辦開始的。

記者:丁老,您是新聞界的老前輩了,提到您的名字,老報人們都會將您與黨刊聯系在一起,能不能跟我們介紹一下“黨刊”的背景。

丁柯:好的。黨的新聞工作曾經是我黨非常重視的一項宣傳工作。解放后,作為編委,我參與了上海《解放日報》的創刊,并分管理論和黨的工作宣傳這塊出版報道。

當時華東局接管城市以后,黨的宣傳工作抓得很緊,后來學了蘇聯《真理報》的經驗,專門將報紙的第二版辟為“黨的生活”欄,以加強黨的宣傳。當時的《解放日報》平時只有四個版面,重要的時候才出六個版。

1956年6月,我突然接到市委辦公廳的通知,要正式調我到市委去,而且不僅是調我一個人,連《解放日報》的“黨的生活”組整個班子都要一同調去,這是非常大的動作。我事后了解到,這是當時的上海市委第一書記柯慶施的重大決策。

記者:您最后帶了多少人馬離開解放日報社去了市委報到?

丁柯:這里有個小插曲。當時報社的年輕人不像現在那樣喜歡往機關擠。我們大多數同志都不愿意去市委,認為到了市委不自由、很嚴肅。我呢,很猶豫。因為正值《解放日報》領導班子改組之際,我是副總編的合適人選。為此,《解放日報》的總編楊勇直特意找我談話。我說我是部隊出來的,部隊是三大紀律八項注意,第一條就是服從命令聽指揮。既然上面要我,我當然去咯。個別同志鬧情緒雖然不對,但,下面的實際情況也是需要考慮的,因為黨的宣傳是《解放日報》黨報的一大重要任務,將這部分編輯記者連根拔去了,就沒有人能接上去了。我建議留幾個人下來,倒不是因為他們鬧情緒,而是考慮《解放日報》的后續發展,我能夠帶多少人就帶多少人走。

我的這個建議,得到了《解放日報》編委們的支持,也很快得到了市委的同意。

最后,1956年的6月,我帶了七個人去了市委籌備“黨刊”。

記者:一個單位的創立離不開人、財、物,黨刊的籌備階段您碰到什么困難嗎?

丁柯:因為市委的重視,黨刊的籌備工作出乎意料地順利。記得我去報到那天,市委秘書長張靜濤、副秘書長馬萬杰接待了我,他們說柯老到北京去參加黨的八大,臨行前,特別關照他們接待我一下,落實辦公場所及其他后勤保障工作,《支部生活》還是按原來的標準先出,我們還有啥意見,等他回來再講,辦公廳先把前面的工作落實下來。

當時的市委是在華山路28號,現在的貴都賓館的原址上,對面有一片六幢小洋樓,有農業局等市委下屬的機構在那里辦公。我到市委后,秘書處專門給我們安排了一幢三層樓房,我們當時還只有七個人,而且馬上給我配了輛車子。

這也說明當時市委對我們這些做新聞工作人員的尊重,不僅是口頭上的。

記者:柯老從北京參加八大回來后是否馬上接見了您,他給您留下什么樣的印象?

丁柯:“八大”是我們黨的轉折點,開始考慮第二個五年計劃,要抓經濟工作了,鄧小平在八大上作了一個黨的工作報告,至今我黨對八大的評價還是很高的。“文革”是對八大的反動。

1956年10月,柯慶施開完會從北京回來,還沒完全傳達會議精神,他就接見我了。

柯慶施的辦公地當時在延安西路33號,原來是德國人的一個俱樂部,小洋樓。他住在四樓,辦公室不到20平方米,外面有個很小的衣帽間,供秘書辦公用。他的辦公室只有一張辦公桌一把椅子和兩個沙發,一個茶幾,非常簡單樸素。

記得柯老與我第一次見面時,他就站在桌子前面的沙發邊,很隨和的樣子,問了我許多具體的問題。我和柯老要相差20歲了,他個子比我還高點,要一米八十多,但他背有點駝的樣子,看上去跟我就一樣高了。我在楊勇直那里聽說“我們背后都叫他‘柯大鼻子’”,他鼻子長得比較大,到了市委后,普遍都叫他“柯老”了。

他說現在市委要開會貫徹“八大”精神,決定要辦一份刊物,這個刊物由市委直接管,你考慮下,這個刊物究竟該怎么辦好,等市委討論好了以后,我再找你談。

他把秘書長找來,說丁柯現在調來了,那么辦公廳要成立一個機構,叫什么機構呢,你們辦公廳去考慮,丁柯是這個機構的頭。

那天,從柯老辦公室出來后,秘書長叫住我,說你有什么要求盡管提出來,但以后要注意把你這雙鞋子換掉。我當時穿了一雙軍用皮鞋,就是那種大頭皮鞋。在《解放日報》我們也都是穿皮鞋的,但在市委不妥。秘書長意思是你以后經常要出入柯老這里,你穿這皮鞋聲音“咔咔咔”的不行。

記者:丁老,您記得當時“黨刊”的讀者是怎樣定位的?

丁柯:其實,為什么要辦《黨的工作》這份黨刊呢?當時上海市委是有設想的。市委那時已經有個刊物叫《上海工作》,專門登中央的文件和市委的文件,沒有其他文章的,這是黨內的,它有一定的規格。我們黨內看文件當時規格很嚴,哪一級能看哪些文件都有規定,一般科級以上的干部都能看《上海工作》。除了這個以外,還有一份《支部生活》,是面向大眾的宣傳物。

柯老說,我們現在要辦份黨刊,也可叫中級黨刊,是對干部的,目的是上傳下達,我們現在市委領導聽不到下面的直接聲音,特別是各級領導干部的意見不能直接反映到市里面,要通過層層會議,我們市委的許多意見也不能直達,要通過系統傳達,變成了城市里的“新疆”。所以,希望這個刊物既不能泄密,又能以盡可能快的速度傳達到下面去。柯老對我說,現在我們上海的黨的工作一定要抓得緊,上海是個繁華的城市,黨員干部容易受到腐蝕。所以,黨的思想教育一定要抓得緊。黨內一定要嚴格地開展批評與自我批評,我希望辦個黨刊就是要開展批評與自我批評,這個批評不要變成沙發椅子,軟綿綿的,要有棱角。

當時的讀者定位是,《黨的工作》以科級以上的黨員干部為主要對象,基層單位限于車間支部書記、生產大隊支部書記以上的領導干部,還有應工作需要的市、區領導機關的黨員干部。《支部生活》的讀者對象是黨員、團員和積極分子,是群眾性的,以培養先進分子入黨為主要宣傳對象,要變成“不開口的支部書記”。那時的階級斗爭觀念重,說是地富反壞不能訂《支部生活》,但后來調查發現恰恰是地富反壞的子女特別要訂,因為訂了以后,讓人覺得他們也是先進的,腰桿子就好像硬了許多。

當時我們有意將《支部生活》做成32開的小開本,因為流行穿四個口袋的中山裝,《支部生活》剛巧可以放在下面一個口袋里,口袋外正好露出“支部生活”四個字。所以,在工廠里,有的人會將一本《支部生活》一直插在那個口袋里,讓人感覺他是先進分子。

記者:“黨刊”的發行靠紅頭文件嗎?

丁柯:當時市委領導提出用黨費來征訂黨刊,但我說我不主張黨刊用黨費來辦,我們可以自費發行。我算了一下,加上印刷費和內部機要渠道的發行費,《黨的工作》如果能發行到5萬份左右就能保本了,10萬份左右的話,是有盈余的,沒必要用黨費來支撐。

我的這個提議,引起了柯慶施極大的興趣。他興致很高的樣子,讓我具體說說。我說,黨刊如果用黨費訂閱發下去,辦得好與不好沒有一個檢驗標準。如果是自費的,一旦讀者不認可,他就可以不訂,這樣我們辦刊就會有壓力,這是一種鞭策。

柯慶施非常欣賞我的提議,后來,為這件事書記處還專門作為新生事物來加以表揚和肯定。

記者:聽說當時市委“黨刊”編輯部名氣很響,規模很大,口碑又特別好,您能不能詳細介紹下?

丁柯:呵呵。我們當時的一些做法,現在看也沒有期刊能做到。比如,為了激勵大家辦好黨刊,《黨的工作》從第一期開始就將發行數印刷量打在刊物上,這樣也便于市領導及時掌握發行情況。我跟柯老匯報說,您不用問黨刊發行情況的,您每一期只要看封底下面印的發行數就知道最新的發行量了。《黨的工作》發行第一期就達到了5萬多份,以后一直在上升,最后發行到10多萬份,上海的科級干部幾乎人手一冊。后來,《支部生活》也采取自費訂閱,向支部申請,由支部開名單到郵局訂閱。

我們最多時有在編人員66人,除了五名后勤人員,其余都是黨員。黨刊之所以后來影響很大,我想,一是市委領導的支持、力挺;二是信息渠道暢通,作者、通訊員隊伍來自各行各業,非常龐大。我們有幾千個通訊員,遍布各區,信息很快。因為信息渠道暢通,所以黨刊逐漸成為市委的“第二信訪部”,我有當時保留的原始材料,可以提供一些數據來佐證。編輯部收到的來信來搞和接待讀者的來訪的數量,除個別年份外,逐年增長:1957年,1.48萬件;1958年,1.93萬件;1959年,4.83萬件;1960年,5.27萬件;1961年,7.36萬件;1962年,6.35萬件,1963年,9.11萬件。之后,更是平均一個月要處理來信來訪1萬多件。這是現在的黨報黨刊無法想象的,可以說是當時的“大數據”了。

記者:在這些枯燥的數據后,一定藏著許多生動的例子。

丁柯:那例子是很多的。我記得有位湯生皮鞋廠的工人,吃了領導的批評,思想上想不通,半夜四點鐘,就來坐在我們編輯部的門口等開門上訪。從那以后,我們就規定編輯部有人住宿,定出了日夜接待的制度。我們還在徐家匯特約了一個旅館,當天談不完的,就幫他們安排住宿,一般為自費。這在一般的新聞單位是很難做到的。上世紀80年代,我在《民主與法制》社當社長時,也這樣規定過。

記者:黨刊要讓讀者自費掏腰包,吸引讀者的報道恐怕必不可少。

丁柯:是的,黨刊每一期都有熱點問題的報道和討論。我最近一直在回憶,那個時候,我們黨有很多不足,但是,也有許多好東西正是我們現在應該提倡的。

柯慶施認為記者就是要“腳頭勤”,人家休息放假,記者不能有這個概念。有一年春節,柯慶施突然打電話給我,讓我馬上到他辦公室去一次。我們當時上班和住的地方都在康平路上,很近,我家也有紅機,我放下電話就跑到他的辦公室,他一臉嚴肅地問我,你在家里做什么啊?春節你們都蹲在家里干什么啊?你手下那些人呢?

我一時丈二和尚摸不著頭腦,明白不了他的意圖,直接回答說春節放假了呀。

他有點光火了,說你黨刊不是要聯系群眾的嗎?春節是最好的時機嘛!我聽懂了。回去后連忙電話把下面的同志找來了,布置任務。我們當時的同志紀律性都非常好,部隊作風,我讓他們到各個區去聯系通訊員和值班的人,把了解的情況出了份情況書給柯慶施,他這才表示滿意。

第二年春節,我們有了經驗,有意識地安排了一些活動。我組織了靜安寺街道能夠彈彈唱唱的小青年們,由我們編輯記者帶隊,送戲下鄉,來到金山永久大隊茶館店演出,走群眾路線,走基層。

記者:這不就是現在文化宣傳領域提倡的“走、轉、改”嘛,沒想到,“文藝下鄉”黨刊當時就搞了。

丁柯:刊物的生命力根植于基層,根植于群眾。

現在我們強調的一套,其實就是要恢復傳統的那套貼近群眾的工作作風。記得市委搬到海閣飯店(音)后,就是現在的華山路口,靜安面包房那里的轉彎處。這個地方當時每天停滿了等客人的三輪車,50年代馬路上都是人力三輪車接客的。柯慶施早上上班經過這里,看見大門口都是三輪車等在那里,車夫們沒事都在打撲克,他關心起我們的黨刊宣傳作用了。

那天一上班,柯老就讓秘書把我叫下去,那時柯的辦公室在五樓,我在九樓,到他辦公室后,他就問我,你看見門口的三輪車嗎?我說看到的。他又問你注意到他們都在做什么嗎?我說沒有。他說他們都在打撲克,你不是說《支部生活》發行量很大嗎,為什么不叫他們看《支部生活》呢?我一下子被問住了。我說我真還沒想到這點,怎么將《支部生活》推銷給這些三輪車夫們看。他說,那你們快去抓抓看,如果都是在看《支部生活》,那就比打撲克好。

從今天的意義上來講,這就是如何抓好意識形態工作,如何搶占各個領域的制高點的問題。

那時,有個三輪車行業的黨總支部,我們與他們取得聯系后就過去了解情況,問三輪車工人中有沒有《支部生活》的讀者,政治上要求進步的那類人。他們給我們介紹了一個叫程德旺的三輪車工人,說他不是《支部生活》的讀者,但表現很好,屬于先進模范類的,建議我們是否可以去采訪他一下?

派記者下去采訪后,發現這個人身上果然有不少閃光點,我們將他的先進事跡登在《支部生活》上,這個人很快出了名,被評為上海市勞動模范。這件事在三輪車行業里反響很大,由此《支部生活》成為三輪車總支推薦的讀物,黨刊的宣傳就這樣慢慢滲入進去了

五六十年代,上海的很多勞動模范、先進個人都是通過黨刊宣傳出去的。

記者:黨刊的政治地位顯而易見。作為黨刊社的總編,您有沒有設計過一些活動,開展編讀方面的業務培訓和學習,讓黨刊成為一塊“磁鐵”?

丁柯:那時《支部生活》影響很大,我們就想出一個點子,開個《支部生活》讀者講座,放在陜西南路上的文化廣場,為期一周,請市委領導到這個會上去作報告。那時候,文化廣場是上海最大的會場,可容納1萬多人。

聽的人不是憑級別發的入場券,而是按《支部生活》的讀者身份來領票子。結果票子全部發完,全場坐得滿滿的。請誰呢,請市委領導陳丕顯、曹荻秋等來講形勢。

那時公安部門還來警告我們,說你們這樣大規模組織活動,如果有壞分子搞破壞怎么辦,有治安問題存在。那我說你們要管好的呀,要保證交通通暢。當然,我們也做了很多這方面的預防工作。來參加會議的讀者都是興高采烈的,能夠來聽市委的報告,看到市委的主要領導,有些區委書記可能都沒見過陳丕顯,而這些讀者卻有機會見到,非常興奮。