盧德之:讓資本走向共享

駱植

他曾心懷理想投身政界,而后三轉其身—從官轉身為官商,從官商轉身為民商,又從民商走向民間慈善。如今,他擁百億財富,在“資本精神”驅動下,正嘗試通過現代慈善,實踐“共享”

采訪盧德之當天,是華民慈善基金會7周歲生日。湖南益陽盧佳祥慈善基金會也在這一天正式啟動項目,這是以盧德之父親命名的基金會,盧德之把該基金會當做他的一塊試驗田,他要參考洛克菲勒基金會,打造一家中國特色的現代家族基金會。

7年前投身公益,是伴隨著他探尋社會發展方向開始的。已過知天命之年的盧德之告訴《中國慈善家》,自己一直在尋找方向感,他想看到那個讓中國在前進中不迷失方向、少走彎路的社會動因。

年輕時,盧德之曾心懷理想投身政界,而后三轉其身——從官轉身為官商(國有企業),從官商轉身為民商,又從民商走向民間慈善。他創立的華民慈善基金會,成立雖然只有短短七年,卻已在國內外慈善界嶄露頭角。他已公開表示,在慈善信托等現代慈善制度建立起來后捐出百億財富。

在宣揚慈善邏輯的背后,他創造兩大思想體系:資本精神與共享主義。他的個人言行,則暗合了儒家倡導的立德、立言、立功的邏輯。

如今,在“資本精神”驅動下,他正嘗試通過現代慈善,實踐“共享”。 棄官從商 1992年初,鄧小平南巡視察武昌、上海、深圳、珠海等地。當時,整個中國正陷入“姓資姓社”之爭,關于“92南巡”內容、目的,媒體諱莫如深,都在等待“上級指示”。

中國要往何處去?答案在風中飄了兩月有余。3月末,一篇題為《東方風來滿眼春——鄧小平同志在深圳紀實》的通訊刊發于《深圳特區報》,披露了鄧小平南方談話的諸多內容。臺面上的意識形態之爭,自此漸趨平息,各地陸續開展宣傳學習南巡講話精神的活動。

當時盧德之是湖南省委政策研究室的一名處長,湖南永州一次關于學習“南巡講話”的報告會上,盧德之被安排發言。

盧德之手里只有幾頁轉載《紀實》一文的報紙,沒有中央指導文件,也沒有媒體的分析評論可供借鑒。會議前夜,盧德之忐忑失眠,喝了點小酒。

第二天上午8點,盧德之發言。

“什么是社會主義?馬克思可能講清楚了,可能是沒有翻譯清楚,所以讀了他的著作以后,很多人還是糊里糊涂。列寧沒有講清楚,要不然也不至于蘇聯被搞沒了。毛主席好像也沒有說清楚,所以有了現在的改革開放。革命導師都沒說清楚!大家更別指望我能說清楚。但有一個人講清楚了,這就是小平同志。他不但能說清楚,還知道我們說不清楚,所以讓我們別爭了,干就是了。他給了我們社會主義的標準,就是‘三個有利于… …”

盧德之的報告沒一句話來自報紙或文件,他洋洋灑灑講了近一個小時。人們習慣了循規蹈矩的官方語言,聽到一個年輕人這樣無所顧忌地講話,頗感意外和驚訝。他們贊賞盧德之的勇氣,同時也對他的狂傲放肆保持警惕,甚至有人覺得他“離經叛道”。

盧德之本科攻讀現代政治學,研究馬克思主義的三個組成部分,本想在官場一展抱負,實現人生理想,但環境與他的性格及追求顯然互不合適。他決心下海。

“給別人講社會主義,講市場經濟,但究竟什么是社會主義市場經濟,那時候的認識還是很模糊的,但我隱隱約約覺得自己應該親身去實踐、去感受一下。”盧德之說。此后不久,機緣巧合,盧德之參與組建一家國企,并出任總經理,成了名副其實的“紅頂商人”。

“人有人性、神性、魔性,你首先要做一個正常人,然后盡可能地接近更多的神性。”盧德之說,“正常人,首先要做到的是做自己接受的那個自己。”

盧德之做“紅頂商人”并不順心,加上自由灑脫的秉性,他越來越覺得這種半官半商的狀態不適合自己。經過一番思考,他選擇徹底離開體制,做一個自由人。白手起家,創業維艱,但最終,他得以苦盡甘來,積累了一定的個人財富。在財富上站穩腳跟后,盧德之又一腳踏進公益行業。

汶川地震后的5月20日,早已醞釀、籌建的華民慈善基金會宣告成立,注冊資本達2億元,是當時原始出資額最大的非公募基金會。發起人和出資者除了盧德之外,還有特華投資控股有限公司及該公司董事長李光榮。

很多人認為華民基金會應5·12汶川地震而生,更多人不理解為何投入如此大額資本,實際上,在基金會成立的前一年,盧德之便出版了《資本精神》。從這部書里,能夠看到他對財富意義的系統性思考,以及他投身慈善的邏輯。 思想者 盧德之講湖南普通話,口音濃重。“一個戶人,你既要做菜戶的舉人,也要做精神的舉人。”翻譯成普通話應該是這樣的,“一個富人,你既要做財富的主人,也要做精神的主人。”

盧德之很少就慈善談慈善,那些因為方言濃重而難以辨析的短句、詞組中,可能是某個哲學概念,可能是某個經濟學觀點,可能是某個政治學理論,也可能是中國文化史上某個重要階段和重要人物。如果跟他不熟悉,便不太容易準確理解他所說的內容。

“我要把《共享論》出版了,就有個階段性的思想成果了。”盧德之對《中國慈善家》說。

他是倫理學博士,也是北京大學、北京師范大學、中山大學、湖南師范大學等多所高校和科研院所的兼職教授、博士生導師。作為商人,他對資本進行了重新思考,2007年他出版了《資本精神》一書。

馬克思曾將資本描述為“從頭到腳,每個毛孔都滴著血和骯臟的東西。”他的《資本論》,曾在相當長的時間里影響著中國的執政者們建設國家的方式,更影響著人們與企業家的關系。 盧德之并不認為馬克思錯了,但他直言馬克思處于特殊的歷史階段,致使其結論有一定局限性。

“他表達的是資本的惡的一面。資本實際上是中性的,其本來含義是,能帶來一種新的財富的財富才叫資本。資本到了工業文明并進入資本主義社會以后,得到了爆發增長,這種增長向惡的方面帶來了對多數人的傷害,才形成了惡。”

盧德之舉了個簡單的例子:原始社會,人們種田收獲,一些被當做糧食,另一些成為種子,糧食被消耗掉了,算不得資本,而種子可以產生新的財富,種子就是資本。

掌握資本的人有善惡,善者為善,惡者為惡。他將資本發展的善的欲望稱為“資本精神”,認為資本的增長應為多數人服務。

盧德之并未皈依宗教,但他對佛教、基督教、伊斯蘭教都有過探討。他借用清教徒的“拼命賺錢、拼命省錢、拼命為神圣事業花錢”作為資本精神的內容。

“資本精神顛覆了對原來資本的概念的界定,這當然是可以商榷的。” 北京大學法學院副教授金錦萍說,“他是把他認為向善的一種精神注入到資本里面去,我覺得是一種財富觀,是在改變人們對財富的一種看法。”

對資本進行重新思考,促使盧德之創建了華民慈善基金會,此后的四五年中,他圍繞“現代慈善”這一話題的演講稿、文章已達一百多篇。思考讓他得到了一個新的概念——共享。

2012年8月,盧德之在“中國慈善發展的歷史審視與現實思考”全國學術論壇上做了題為“慈善就是共享”的主旨發言。那是他首次公開提出“共享”概念。此后,他又接連做了十幾場以此為主題的講座或演講,并在2013年開始,將這一概念帶到美國的哈佛大學、羅格斯大學、洛克菲勒兄弟基金會、美國東西方中心……

在《走向共享》一書中,盧德之從政治學、經濟學談到哲學、神學,從中方談到西方,從歷史談到未來。他將共享描述為人與人之間以及人與自然之間追求共同發展的過程。他所提出的共享,除了物質的,也包括精神的,是人類相互間多層面多維度的互通有無。并與共產、均平、分享等概念做了區分。

盧德之認為共享是目的,而共產只是方式之一。他不反對共產,但反對亂共產和不斷共產。至少在現階段,他不認為共產是可行的。幾千年來,中國農民起義的訴求多是“均貧富”,但無一例外地走向了失敗。盧德之所提出的共享,是一種有機制的共享,是“分享的最高形態”。

“他回避了對所有權的爭論,而直接講這些財富是可以共享的,也就跨越了所謂的所有制這方面的爭論。”金錦萍說,“我認為這是一種充滿智慧的妥協。”

如今,盧德之已出版專著5部。最先是2007年討論《交易倫理論》,幾乎同時提出《資本精神》,而后開始《論中國慈善事業》,提出《走向共享》,今年年初再進一步,嘗試《讓資本走向共享》。

數月前,世界生產力科學院(WAPS)院長托馬斯·杜托文(Thomas Tuttle)訪問幾個重要的會員單位。在特華投資有限公司,杜托文著重介紹了他研究的中國案例,并向執行總裁王力贈送禮物。令王力驚奇的是,杜托文講的案例是華民慈善基金會,而禮物竟然是盧德之的《走向共享》和《讓資本走向共享》兩本書。杜托文不知,特華投資有限公司是華民慈善基金會的發起人之一,而王力本人就是華民慈善基金會的理事。

洛克菲勒家族第四代掌門人佩吉·杜拉尼評價,“盧德之博士將現代慈善詮釋為資本與共享強有力的結合,使我們想起人性的愛不僅是慈善的書面內涵,更是其真正意義,如果我們不相信或不認同人與人的共生關系,我們將無可避免地限制我們創造改變的可能性。盧德之博士用他的文字激勵、號召我們行動起來,竭盡所能。我非常認同他的觀點,即應該把我們的目標與行動立足于共同的價值觀與互信上,這樣我們才能回歸文明的靈魂,創造一個美好的明天。”

羅格斯大學華民研究中心的黃建忠教授專門訪談了國內外一些專家學者,包括香港理工大學的陳錦棠教授、臺灣國立政治大學江明修教授、加州大學伯克利分校的周鎮忠教授、羅格斯大學常務副校長理查德·愛德華茲教授、賓夕法尼亞大學郭超副教授、美國東西方中心總裁查爾斯·莫里森博士、福特基金會中國首席代表高倩倩女士、洛克菲勒慈善咨詢機構總裁梅麗莎·伯曼等等,均對盧德之的著作給予肯定。

盧德之認為自己找到了一條從創造到共享的人類發展路徑,以資本為基礎,以資本精神為動力,以共享為目標,而慈善則是達成目標的一種手段。嚴格來說,盧德之這些理論還只是框架、雛形,甚至有些只是觀點,算不得學術研究,但這足以讓他的“思想者”特征更加明顯。 盧德之最近正在著手修訂《資本精神》,他認為8年前出版的這本書還有些粗糙,他同時打算以對話形式,完成《共享論》。

“資本精神、現代慈善、共享理論構成一個思想體系,這是我對未來的設計,我計劃三到五年完成這個任務,把我說的這些東西理論化、系統化。”

盧德之提出這些理論的目的并非僅僅為了指導他的慈善事業,但他也說,這些理論恰好表達了慈善最核心的部分。 立足中國 “我人生的最大夢想,是做一個有尊嚴的中國公民。”盧德之對《中國慈善家》感慨,“但這個理想太高了。”

盧德之有著強烈的民族認同感。他堅定地認為,中國人應該有自己的方式。幾年前,針對“建立中國特色現代慈善事業”,他便提出,學習外國的同時,要堅持以民族性為基礎。

“我們一個五千年歷史的民族既然能存活至今,肯定是有它的力量的。人家解決了問題,我們沒解決,是應該向人家學習,我很理解。但你不讀中國書,只讀西方的書,很容易被人家帶著走,人家也不會尊重你。”

專訪這天,盧德之早餐吃了碗方便面。時過正午,他來到華民基金會辦公所在的四合院接受專訪時,吃了碗雞蛋面作為午餐。面端進屋,還有一碟艷紅的辣椒碎。下午兩三點,北京的高溫已醞釀成燥熱,辣椒似火,被盧德之就著面條大口吞下。

他說他不反對中國企業家到國外做慈善,也不反對別人移民,但這些方式不是他的選擇,理由簡單,“不會說洋話,更吃不慣西餐。”

“你為什么去國外?待在這里不好么?”提及一些富豪移民國外,習慣大聲說話的盧德之再將聲音提高了足有幾十分貝。“你說你愛這塊土地,怎么又到國外去?‘我太愛你了,我要自己過好日子去了,我們離婚吧,這是什么鬼話?移民幾代以后又回來,當然沒問題,但如果在中國搞一些錢,然后跑國外去了,那叫什么愛國?你來做生意就做生意,說什么愛國華僑?這個國家不需要你這樣‘愛!”

在一些公開場合,盧德之多次談到富人移民、財富外流的問題,通常是從國家制度、文化角度找根由,表達上更為寬容溫和,少有從“個人選擇”角度進行過類似批判。

專訪中,盧德之幾次強調,自己并非是一個民族主義者,在公開場合,也曾多次這樣表達過。 華民慈善基金會副秘書長朱光明覺得,在盧德之眼中,“民族主義”常常與“憤青”“狹隘”和“意識形態”等詞匯相伴,而盧德之的家國情懷或者天下觀,是一種堅持自己,不反對、不攻擊別人的中庸之道。

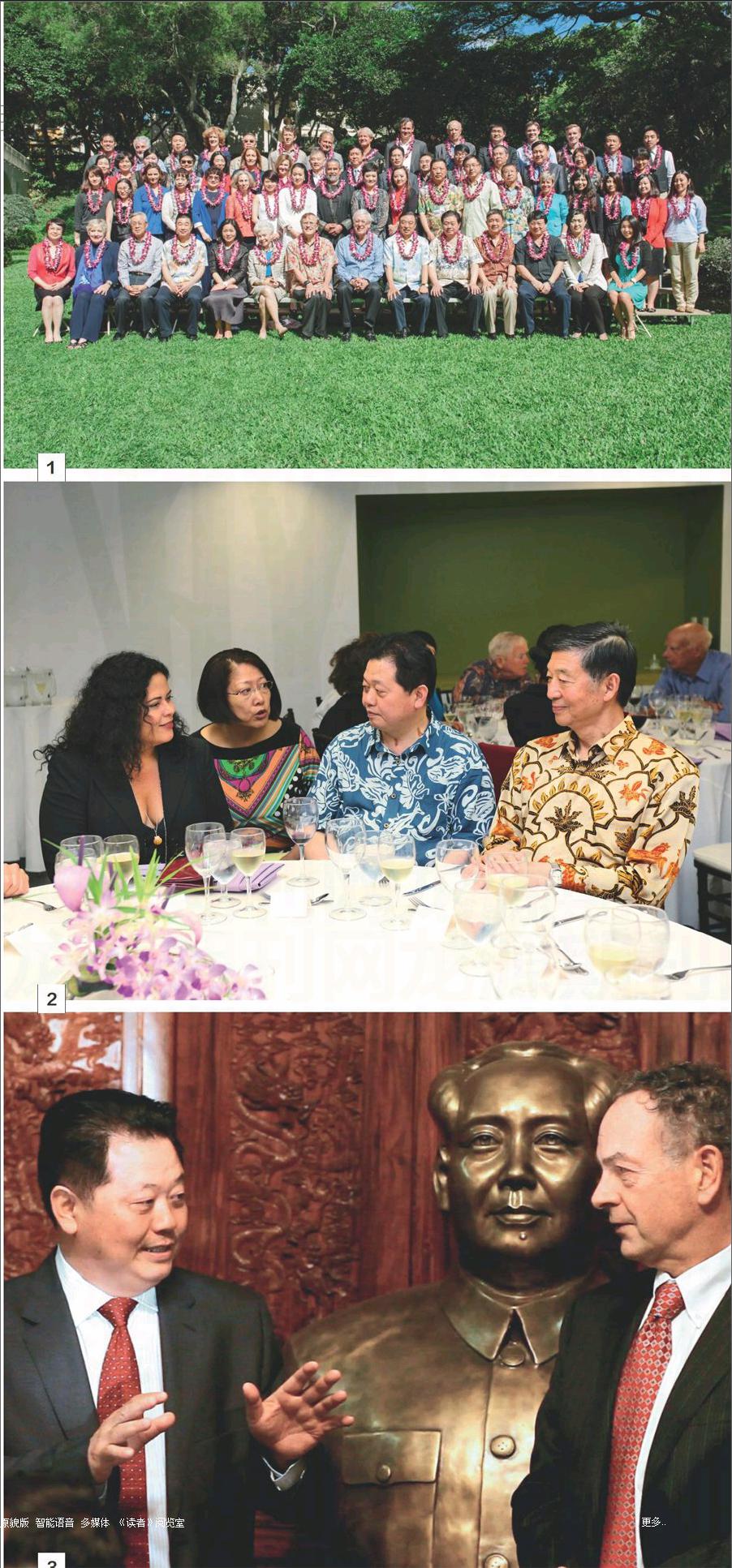

盧德之認為基金會的國際化是必然的,早在華民慈善成立時,盧德之便在成立大會上提到華民基金會要走向國際化。2009年,華民慈善基金會資助并參與中歐社會論壇(China-Europa Forum)的養老分論壇。2012年,在美國羅格斯大學(Rutgers University)設立華民研究中心。2014年,華民慈善基金會、老牛基金會和凱風公益基金會聯合資助發起的首屆東西方慈善論壇在美國夏威夷舉行。

盧德之是中國最早加入“全球慈善圈”(GPC,Globle Philanthropists Circle)的中國富豪之一。該組織由美國洛克菲勒家族第四代戴維·洛克菲勒及其女兒佩姬·杜拉尼共同發起。這一組織更傾向于凝聚政商家族之力,探討更多的則是“戰略慈善”話題。 建設合作派 盧德之正在探索一條實現共享的新方式—公益信托。

2001年頒布的《中華人民共和國信托法》中,對信托有這樣的描述:“本法所稱信托,是指委托人基于對受托人的信任,將其財產權委托給受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名義,為受益人的利益或者特定目的,進行管理或者處分的行為。”

2013年11月,第五屆中國非公募基金會發展論壇年會召開,盧德之作為論壇輪值主席單位的負責人發言時,談到可以利用深圳前海的金融創新優勢,率先開始進行公益信托的試點。說者有意,聽者也有心,在臺下坐著的深圳市民政局負責人,會后專門找到盧德之交流公益信托的問題。這之后,雙方進行了多次會談,交換觀點看法,還專門拜訪深圳市政府相關部門負責人。當時有人潑冷水,稱不看好公益信托的試點。“我對這事只抱有50%的把握,但要付出100%的努力,能辦成,當然是非常好的。即使是不成功,至少也能知道問題在哪里。第一次公益信托試點探索失敗了,也會是非常有啟發性的,其影響力不可小視。”

2014年初,盧德之親自帶隊去深圳,跟深圳市民政局簽訂了合作備忘錄,共同推動在深圳前海開展公益信托的試點探索。

做任何事,總要有些理論上的準備。為此,盧德之指示華民慈善基金會執行團隊要先進行課題研究。“我們征詢過一些專家的意見,發現不少人對公益信托還比較陌生。”朱光明說。有人推薦了香港的信托專家,交流后發現,他們對信托非常了解,但對大陸的實際情況卻并不熟悉。甚至想到過讓律師事務所來做,但課題研究方面并不是律師事務所的專長。經過多方考察,華民慈善基金會最終選擇了北京大學法學院非營利組織法研究中心主任金錦萍來承接這個課題。“金錦萍是務實的,而且懂得掌握分寸。”盧德之說。

然而,《信托法》雖然對典型意義上的公益信托做了專門規定,但缺少實施細則和詳細法律解釋,落實到具體操作層面,在主管機構、稅收政策、財產登記制度等方面存在不足。這意味著,他們必須進行制度層面的推動,開辟一條路,讓其他也想從事善事的人,有一個更好的路徑選擇,而不是簡單地做一個具有公益性質的信托。其難度與意義是成正比的。

轉年年初,深圳市政府2014年1號文件《關于充分發揮市場決定性作用全面深化金融改革創新的若干意見》提出“堅決破除體制機制弊端”,“探索家族信托和慈善公益信托運行模式,支持財富傳承和公益事業發展”等意見。當年10月末,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,又明確提出“創新機制”,“推進股權捐贈、慈善信托試點”,“落實和完善公益性捐贈減免稅政策”等重要內容。這給盧德之和金錦萍增添了信心。

“正好在這個時機,具備天時,深圳本身又是一個充滿創新之地,也就是地利,然后就是人和了。”金錦萍說。

從最開始,盧德之就希望成立一家專門的公益信托公司。從目前的情況看,深圳地方相關法規若得到通過,他們即可在前海開展公益信托項目。盧德之為此準備了一大筆資產,他志在設立中國第一只典型意義上的公益信托,起到示范作用,讓決策者看到公益信托這種方式給中國公益慈善帶來的活力、資源。即便如此,他仍要面對稅收制度方面的巨大障礙。除此之外,還有很多具體細節問題,有待解決。 精神不滅 對于“企業家捐時間”做慈善,盧德之很不認同。他覺得會賺錢的就該多賺錢,要參與慈善,把錢捐出來即可。

盧德之每年有數千萬的公益支出,“慈善家”這一稱號,已伴隨他有些年月。他把慈善當成愛好。“你們喜歡唱卡拉OK,打高爾夫球,我不喜歡,我就喜歡干這個(慈善)。也別向我學習,我也不求表揚,這是我個人的事。”

盧德之甚至沒有通常意義的業余消遣,把慈善當愛好是他肯舍棄財富的動力之一。

“我相信人有靈魂。”盧德之告訴《中國慈善家》,對于無神論者,可以將靈魂解釋為精神。肉體死亡,精神不滅。死亡可能隨時到來,所以,他愿意將每一天當做最后一天過,并且將每一天過得有意義。他將此稱為“向死而生”。

“你做了很多好事,精神離開肉體時大家都來跟你告別,祭奠你,你不會痛苦,靈魂也在這個過程中得到豐富。”他覺得,不懂這個道理的富人死去時要比窮人更痛苦。

盧德之曾問一位道士,人死后化為黃土,叩拜燒香何用?對方回答,靈魂已投胎轉世,燒香與叩拜實則給了另外一個人。近兩年,他商業上的收獲可喜,“可能有人在給我原來的那個靈魂燒香。”他開玩笑地說。

2014年4月,盧德之率華民基金會代表團訪問美國洛克菲勒家族。臨行前,父親叮囑他,洛克菲勒家族是了不起的家族,要多向他們學習經驗。盧德之帶著父親的囑托赴美。到美國第二天,他收到父親去世的消息。回國后,盧德之與兄弟姐妹們操辦完父親的后事,就商量著要把原來的盧佳祥助學基金轉型成正式的基金會。

盧佳祥在世時,是當地村里有名的善人,樂善好施,常年周濟四鄰八村的窮苦人,為此,每年要花出大量的錢。本村的大事、鄰村的難題,村干部都要跟他做個匯報,請其拿個主意,頗有舊時鄉紳之風。

父親的精神被盧佳祥基金會傳承下來,這深化了盧德之“靈魂不滅”的想法。他希望把父親留下來的基金會做得更好,做成一個真正的家族基金會,并希望通過這個基金會和華民慈善基金會探索中國富人慈善的道路,探索中國富人傳承財富的道路。