嶺南宗祠修繕記

李在磊

一度,陳釗承想要“操縱”祠堂修繕的全部事務。

“我跟秋明聯合起來是兩票,如果再能說服村長,三票對一票,事情就由我們說了算。”陳釗承是廣州市番禺區石樓鎮石一村的陳氏宗祠“善世堂”執行委員會委員,他告訴《瞭望東方周刊》,作為修繕行動的發起者,他們兩個80后為善世堂傾注了感情,希望工程能夠按照自己的意愿進行。

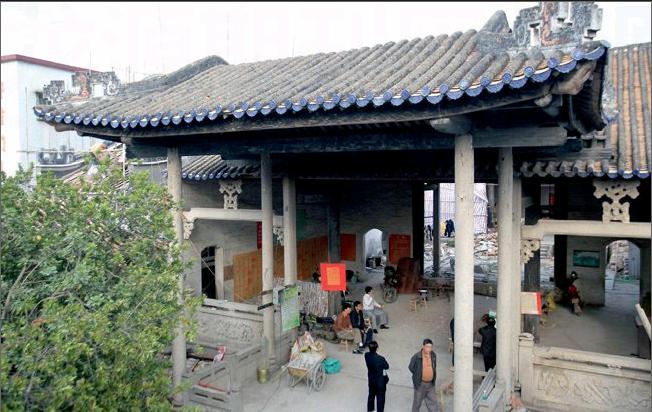

“善世堂”有近500年歷史,其修復工作得到陳氏族人熱烈響應。而古老的宗祠還未修繕,以其為根基的力量已經默默發揮影響力,達到各方利益、意見的平衡。

如今,在珠三角一些工業化城鎮,以祠堂為依托的公共空間正在形成,逐漸顯現出新型城鎮化進程中社區自治的另一種可能。

無法忽視的宗族力量

2011年4月,熱心公益的陳釗承慫恿同村好友陳秋明一起,參加了廣州市“文物保護志愿者”組織。隨后的文物保護行動小組會議,傳遞出“保護文物,從身邊做起”的理念,這讓陳釗承聯想起與自家一墻之隔的“善世堂”。

陳秋明告訴《瞭望東方周刊》,他們也是后來才逐漸了解到,鎮里的陳氏宗祠原來大有來頭。

“善世堂”始建于明朝正德年間。大堂中間的“善世堂”漆金牌匾,相傳為抗倭名將戚繼光所題。祠堂內俯拾即是的石雕、木雕、磚雕等,都極具價值。

但是,因為年久失修,善世堂損毀嚴重,現狀堪憂,不得不大門緊閉,與外界隔絕。陳釗承和陳秋明重修祠堂的初衷,完全是出于保護文物的考慮。

這注定是一個大工程。在掂量了自己的有限資源之后,他們抱著忐忑心情,挨個走訪了石樓鎮陳姓人口分布最廣的石一村委、石二村委、赤崗村委,希望能得到陳氏族人的集體支持。

陳釗承、陳秋明并不是最早念修祠堂的陳氏后人。2001年,從石樓走出的港澳同胞回鄉祭祖,曾籌集資金37萬元,修葺了陳氏宗祠善世堂的門頭。

然而,與單純保護文物的動機不甚一致,大部分主張重修祠堂的陳氏族人,有著自身考量。

“不管是大老板還是當官的,就算從外國回石樓,只要是姓陳的,都會認祠堂。”60多歲的村民陳榮波告訴《瞭望東方周刊》,大家對修祠堂都很熱心。

經過一番游說,重修“善世堂”成為石樓的一件大事。陳秋明說,沒想到兩個年輕人的沖動會引起全鎮重視。

2011年11月,石樓陳氏宗祠(善世堂)管理委員會(以下簡稱“善世堂”委員會)正式成立,從全鎮推選出30名理事。其中,60歲以上成員10人,四五十歲的中年成員15人,剩余5名理事皆為上世紀80年代出生的青年。年紀最大的名譽會長陳儉文,已有90余歲。

“有錢出錢,有力出力,老中青三代人一起干。”陳秋明說,以善世堂委員會的名義,很快募集到1000萬元的修繕資金。

在廣州南郊的半工業化小鎮,百年宗祠依然顯示出強大的凝聚力。

失敗的“權力操控”

不過在祠堂修繕工程緊鑼密鼓的沖刺關頭,陳釗承做了一個“小動作”,悄悄打電話給廣州市文物保護單位,“自我揭發”。

陳釗承對市文廣新局派來的專家說:“甬道不符合設計方案,希望能給他們下發整改通知。”他告訴本刊記者,按照自己的設想,祠堂修繕應該“修舊如舊”。在與同族長輩的角力中暫落下風后,他不得已“出此下策”。

秘密籌劃試圖操控整個修繕工程的陳釗承,沒料到宗族的制衡力量如此強烈。

原本以為會最費周章的資金問題,反而沒太讓人發愁。“善世堂”委員會成立沒多久,陳儉文的兒子陳昌——番禺一家鋼結構公司的老板,主動請纓為剩余款項包尾。

一應費用支出,設計了嚴格的制度予以約束。他們在石一村委內部成立財務小組,對修繕資金專項管理。詳細的賬目開支需經委員會審定,并定期公布。

為確保萬無一失,在村委會外部,另外又從委員會中挑選7名成員組建財務監督小組,監管財務小組。

財務機制設計無懈可擊,日常管理機構則被做了“手腳”。

由于“善世堂”委員會人數較多,頻繁召集全體會議并不現實,陳釗承以發起者的身份,利用大家時不我待的心理,“伙同”陳秋明草草成立了“善世堂”修繕執行委員會。

為了取得合法地位,他們還拉上族中叔伯陳鴻業、村干部陳燦強加入執行委員會,但將人員控制在4名。

孰料,堅定的“盟友”陳釗承與陳秋明之間最先出現罅隙。雙方不僅在一些決議中產生分歧,而且兩者處理與長輩關系的方式方面,一個“堅持自我”,另一個則更為機動靈活,“統一戰線”不攻自破。

陳釗承說:“他說我是老頑固,我‘罵他墻頭草。”

執行委員會的其他成員中,陳鴻業是村中叔伯們利益的代表,對自己的意見非常自信。

在甬道修復問題上,叔伯們堅持用地磚的理由是,紅石材料比較稀缺,耗費大量功夫采購會延誤工期。而且紅石沒有地磚平坦,老人家經過時也會滑倒。

在執行委員會占有關鍵一票的陳燦強,對長輩們的意見敬重有加,并沒有陳釗承設想的那么好爭取。

至此,兩個年輕人精心布局的“一言堂”破滅了。

組織機構的自我糾錯

隨后,就連四人主導的權力架構都沒能維持多久。

由于石一村委會已經具備嚴密的財務制度,財務監督小組的工作重心也一點點偏向具體的修繕業務中。

最近,7名財務監督小組成員也列席執行委員會會議,并參與討論。“差不多就是半個執行委了。”陳釗承說。

與此同時,“善世堂”委員會的成員由30人擴充至50余人。對宗族內的事務,擁有終極裁定權。

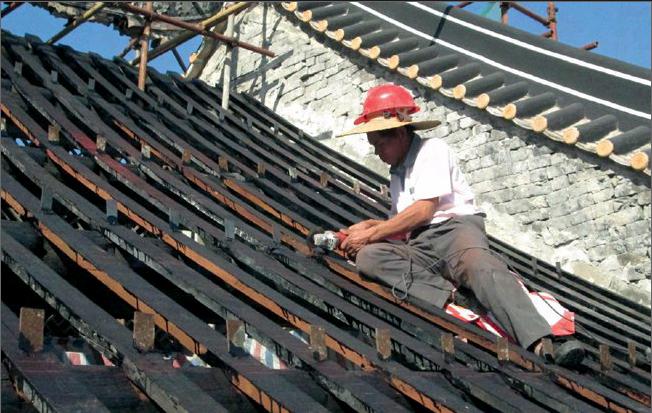

到了2014年9月,執行委員會在祠堂儀門牌坊修復的問題上再次爭執不下。1971年秋的一場臺風,將儀門牌坊完全刮倒,至今頹垣殘柱。

陳姓后人決定在僅存的臺基之上,重塑有著華麗石雕的三層斗拱。但是鑒于年代久遠,施工單位擔心基礎不牢固,建議用鋼筋水泥對臺基進行加固,再行施工。

臺基是珍貴的文物,到底該不該拆解加固?這一次,陳釗承反而與陳鴻業的看法相同,覺得應該保存原有臺基的完整性,“能不拆,就盡量不拆”。

后來,文物專家鑒定后認為,臺基之上要架起幾噸重的牌坊,假如質地不夠堅硬,就存在安全隱患,陳釗承的立場隨即轉變。“專家都這么說了,我也贊成拆了加固。”

陳鴻業是當地的“活字典”,石樓的歷史掌故他都如數家珍,視善世堂為生命,始終堅持自己保護祠堂舊物的立場,絲毫不肯妥協。

2014年10月,面對僵持不下的局面,執行委員會只好把儀門牌坊議題,拿到“善世堂”委員會全體會議上投票表決,最后超過半數理事投了贊同票。

至此,大勢已去的業叔仍然堅決反對,但委員會授權施工單位對儀門牌坊的基座強行拆裝加固。

一怒之下,陳鴻業自動退出了執行委員會。時至今日,陳釗承仍然對自己曾經與長輩之間發生的“不愉快”表示歉意。但他又補充道,現在沒有哪股力量可以操縱全局。

嶺南小鎮的公共空間

與番禺毗鄰的佛山市三水區白坭鎮也有一座陳氏宗祠,圍繞祠堂修繕也曾展開激烈博弈。令人意外的是,祠堂修葺一新后,陳氏宗祠管理委員會這一組織卻保留了下來。

白坭的陳氏宗祠管理委員會一共有19名委員,7名常委會委員,除了負責人依族例世襲之外,任期均為三年。逢年過節在祠堂舉行的醒獅、千叟宴、慈善捐款等集體活動,皆由他們組織。甚至一些鄰里矛盾、民事糾紛,絕大部分也能夠妥善解決。

白坭陳氏宗祠管理委員會委員陳達榮對《瞭望東方周刊》說,籌集經費、財務管理、組織活動等日常事務交由常委會主持,牽涉到動用較大筆資金的項目,則必須經過19名委員投票決定。而事關整個宗族大事的議程,就要召集村民代表、村中父老共同協商、討論。

“當然是吵吵鬧鬧,父子倆都拍桌子。”陳達榮說,自2011年祠堂重修后,陳氏宗祠管理委員會已經完成首輪換屆。期間,諸如乒乓比賽、粵曲表演、書法、象棋,這些鄉村父老喜聞樂見的文體活動也頻頻組織起來。后來,歌詠協會、曲藝協會、書法協會等工作室,也在祠堂內的場地上陸續成立。

如今,祠堂成為全鎮人氣最旺的公共場所。

活躍的陳氏祠堂引起了當地政府的重視。佛山市三水區白坭鎮社會工作局常務副局長何遠明對《瞭望東方周刊》說,在自發形成的社會組織基礎上,他們主動牽頭引導,推動陳氏宗祠發展成為了白坭鎮富景社區的基層黨建新基地、村民議事決策中心、社會組織孵化新基地、鄉村文化活動中心。

“他們組織活動,效果要比我們好很多。”何遠明說,白坭陳氏宗祠已成為社會治理創新示范點。

經歷過文革“破四舊”等政治波動,一度擔心重修祠堂不符合國家政策的陳達榮,心頭懸著的石頭落地了。

他說:“祠堂是一個載體,社會再怎么發展,都需要這樣一個地方。”

族譜里的自治規矩

白坭陳氏一族流傳下一本體例完整的族譜,詳細描述了歷史上的宗族治理運行模式。

自明朝到民國的26代族人,都被記錄在案。族譜的一、二卷,還專章記載繁文縟節的族規民約。這些訓誡家法包括:報公錄、族規條例、嗣記、家相禮長考、家禮、族產等。

在白坭陳氏族譜的管理架構里,“宗子”為長子長孫世襲,“族長”由推選產生,“家相”掌管處罰權、“禮長”掌管族規、祭祀。而族規同時規定,這幾位家族“長老”不能掌管錢財。

“這幾位權力大,沒人管得住,如果管錢容易出問題。”陳達榮說,宗祠還設置了專職掌管錢財的職位,但為了避免滋生腐敗,由族人輪流掌管,每年就要換一人,比“長老”們的三年任期要短。

“這就是權力的平衡,屬于老祖宗的古老智慧。”中山大學政治與公共事務管理學院博士陳永杰曾幫助白坭陳氏宗祠將族譜轉化為簡體字并分章斷句。

他告訴《瞭望東方周刊》,宗族治理模式曾在嶺南地區廣泛施行。

在番禺石樓善世堂自發形成的權力架構中,陳儉文與“宗子”的地位相對應,陳鴻業、陳樹明則扮演著“族長”的角色。乃至自我糾正后的組織框架、監督機制,皆神似族譜中的描述。

廣東省社科院研究員陳忠烈對《瞭望東方周刊》說,新時期下,傳統祠堂的功能正在發生變化,以適應現代化轉型,政府看待祠堂的眼光也要與時俱進,尤其是在廣大華南地區,如果對這股力量合理利用,將在很大程度上降低基層治理的成本。

微妙的平衡

業叔出走后,石樓陳氏一族德高望重的陳儉文親自出面,請來“辦事能力強”的陳樹明充當救火隊員,主持大局。

自述當過學校教導主任、酒店經理、工程隊隊長的陳樹明60多歲,性格直率,善于組織協調,加入執行委員會之后,修繕工程驟然提速。

不過紛爭并未結束。與陳鴻業相對保守的作風大相徑庭,陳釗承發現雷厲風行的明叔“喜歡換東西”。“一個什么都不能動,一個又什么都要換新的。”陳釗承介紹說,在祠堂拖廊刷漆的問題上他們再生分歧。

陳樹明認為刷新漆較為合理,可以營造閃亮的效果,而另一方則覺得應該刷舊漆,以便保護拖廊上的木雕花紋。

但是,這次不用出動全體善世堂委員會,執行委成員的權力就能得到有效節制。最后,雙方達成妥協,將拖廊頂部看不清楚木雕細節的地方,刷上新漆,底部花紋清晰的地方則刷了舊漆。

“以前一個下午什么事也解決不了,現在可以搞定一個問題了,”陳樹明對《瞭望東方周刊》說,開會時除了維持秩序,還嚴格控制議題,“爭取下次能解決兩個問題”。盡管組織架構仍顯粗糙簡陋,但在“程序正義”與“效率”之間,石樓陳氏族人找到了微妙的平衡。

地處珠三角腹地的白坭鎮自改革開放以來經濟持續增長,位于白坭鎮中心的富景社區人口構成也發生了顯著改變:本地人口約有1萬人左右,而外來人口則超過1.2萬人,成為典型的內外雜居社區。

位于番禺區東部的石樓鎮,經濟、社會狀況與之大同小異。陳釗承曾經對城鎮化帶來的社會形態變遷頗為無奈,工廠里的外地人越來越多,當地的年輕人紛紛搬到廣州市區工作、居住,鄰里不相識的冷漠現象蔓延開來。

很長一段時間,陳釗承都在為“遺失的故鄉”傷春悲秋,直至領略到宗祠點石成金的魔力。

他在之后的一份針對石樓鎮的調研報告中指出,傳統社會建立在血緣、地緣基礎之上,有著極高的身份認同感與道德約束力,而城市化進程將這一秩序打破,而宗祠有助于喚回失落的社區居民熟人社會。

陳忠烈說:“祠堂的好處要遠遠多于壞處,國家要改變過去一竿子插到底的思路,給基層自治一定的空間。”