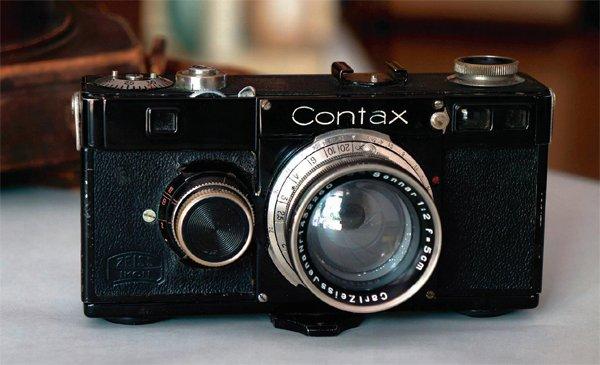

與徠卡爭鋒的ContaxI相機(jī)

舒羽

Contax I的開發(fā)背景及性能

最早的Contax相機(jī)誕生于1932年,是德國蔡斯依康公司開發(fā)的一款能夠更換鏡頭的旁軸取景相機(jī)。面市之初,名稱后面還沒有具體型號,直到1936年,它的兩個后續(xù)機(jī)型面市后,才稱第一款 Contax 相機(jī)為 Contax I型相機(jī),后面的兩個型號分別為 Contax II型和III型。

Contax I相機(jī)以結(jié)構(gòu)復(fù)雜和采用多項創(chuàng)新發(fā)明而著稱,是蔡斯依康公司為了超越當(dāng)時小型相機(jī)領(lǐng)域領(lǐng)先的競爭對手徠卡,經(jīng)過精心策劃而拿出的殺手锏。他們希望新相機(jī)能夠從根本上動搖徠卡的地位,取得小型相機(jī)領(lǐng)域的霸主地位地位。

在135相機(jī)的研制方面,蔡司伊康的確有些遲了。1929年,萊茲公司已經(jīng)擁有兩款量產(chǎn)相機(jī)徠卡I(A) 和I (B),得到市場的高度評價和認(rèn)可,開始逐步擴(kuò)展市場份額。135相機(jī)使用的膠卷盒被直接稱為 “徠卡膠卷”。作為當(dāng)時德國最大的攝影器材制造商,蔡司伊康當(dāng)然不能容忍這個新品牌占據(jù)前途無量的小型相機(jī)市場。蔡司伊康的總裁艾曼紐·古德伯格(Emanuel Goldberg)決心開發(fā)一種135旁軸小型相機(jī)來回?fù)魪瓶ǖ奶魬?zhàn)。重?fù)?dān)落到了剛剛30歲的生產(chǎn)部經(jīng)理漢斯·庫本班德(Heinz Kupenbender)身上。此君雖然是斯圖加特大學(xué)博士,本人已經(jīng)有多項發(fā)明,但是在緊迫的時間內(nèi)生產(chǎn)出一臺超越徠卡的小型相機(jī)還是讓他感到很大壓力。古德伯格總裁對這個年輕人能否承擔(dān)重任也沒有十分的把握,但他還是為新相機(jī)研發(fā)小組配備了最精銳的技術(shù)隊伍,期待著能在最短的時間內(nèi)拿出令人滿意的成果。

庫本班德首先對徠卡相機(jī)進(jìn)行了充分研究,針對徠卡的弱點(diǎn)做出了很多改進(jìn)和創(chuàng)新。因此從概念設(shè)計開始,Contax I就創(chuàng)造了很多世界第一:第一次采用縱向運(yùn)動金屬簾幕快門;第一次在小型相機(jī)上實(shí)現(xiàn)了1/1000s的高速快門速度;第一臺內(nèi)置測距取景的旁軸相機(jī),超長的對焦基線距離實(shí)現(xiàn)了精確對焦;第一次在小型相機(jī)上實(shí)現(xiàn)可更換鏡頭;能脫離機(jī)身的分離式后背使更換膠卷更快、更方便……所有這些新功能既規(guī)避了徠卡的專利限制,也實(shí)現(xiàn)了超越徠卡的目標(biāo)。

Contax I使用了最高標(biāo)準(zhǔn)的蔡司鏡頭,囊括了廣

角、標(biāo)準(zhǔn)和長焦各個焦段。僅50mm 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭就有F1.5、F2.0、F2.8和F3.5 四種不同口徑規(guī)格。它的配套鏡頭上有兩個相同的編號,一個在鏡頭的正面,另一個在鏡頭的背面。這是因?yàn)?Contax I的鏡頭都是一對一單獨(dú)裝配和校驗(yàn)的。高質(zhì)量的光學(xué)玻璃在手工磨制后經(jīng)過技師的單獨(dú)調(diào)校,使每一只鏡頭的精度都達(dá)到完美程度。前后一致的編號能夠保證不同的鏡頭組不會出現(xiàn)差錯。

樣機(jī)被盜打亂研發(fā)進(jìn)程

在整個 Contax I開發(fā)過程中,項目一直處于高度保密狀態(tài)。雖然帶著巨大壓力,但是研制工作仍然在有條不紊地進(jìn)行,直到有一天一個意外打亂了整個工作秩序。1931年4月, Leipzig 春季展覽會的一個內(nèi)部會議上,蔡斯依康公司向各主要分銷商展示了仍然處在研發(fā)過程中的Contax I唯一的一臺樣機(jī),征求他們的意見。這臺相機(jī)雖然沒有最后定型,但是已經(jīng)包含全部新功能,是一臺成熟的樣機(jī)。但誰都沒有想到的是,這臺樣機(jī)被盜了!由于研發(fā)過程還沒有結(jié)束,大部分相機(jī)設(shè)計都還沒有申請專利,這意味著Contax I的設(shè)計理念和技術(shù)成果有可能外泄,設(shè)計團(tuán)隊兩年來艱難取得的成果可能付之東流!蔡斯依康感到非常震驚,Contax I設(shè)計團(tuán)隊也立刻陷入了極度恐慌之中,他們停止了一切手頭工作,開始“瘋狂”地申請專利,以便在機(jī)密泄露之前實(shí)現(xiàn)專利控制,保護(hù)他們來之不易的珍貴成果。同時公司大大加快了Contax I的生產(chǎn)準(zhǔn)備和員工培訓(xùn),以盡快實(shí)現(xiàn)相機(jī)量產(chǎn)。

直到今天也不清楚是誰偷走了那臺樣機(jī),但是樣機(jī)被盜事件從根本上改變了蔡斯依康公司申請專利的程序。設(shè)計人員不再等待相機(jī)設(shè)計全部完成后才開始專利申請,而是從設(shè)計工作開始就分項進(jìn)行專利申請,以便最大限度地保護(hù)工作成果。這一事件無疑大大加速了Contax I的面市過程。1932年,Contax I就已經(jīng)出現(xiàn)在市場上。匆忙面市的原型機(jī)并不完善,很多細(xì)節(jié)都沒有考慮周到,只能是邊生產(chǎn)邊改進(jìn),設(shè)計人員陸續(xù)提出修改意見。這也是為什么Contax I 相機(jī)在生產(chǎn)的過程中一直不斷地作出改進(jìn),以至于出現(xiàn)了眾多不同機(jī)型。有人根據(jù)相機(jī)的順序號進(jìn)行分類,也有人根據(jù)相機(jī)外觀細(xì)節(jié)將相機(jī)分為十幾個類型。它可能是世界上變型最多的相機(jī)了,從1932年到1937年, Contax I 相機(jī)一共生產(chǎn)了36700臺,產(chǎn)量并不很高,但是如果沒有詳細(xì)的分類圖表,甚至連專業(yè)人員都很難區(qū)分不同的機(jī)型。Contax I匆忙面市的后果還表現(xiàn)在它的編號上。所有Contax I都在相機(jī)機(jī)身底部刻有一個順序號,由于相機(jī)后蓋可以取下來,因此在相機(jī)后蓋內(nèi)也有一個相同的編號。這個順序號是由一個表明批次的大寫字母加上一個五位順序號組成:如 U21564。大寫字母從 U 開始,向后循環(huán),以區(qū)分不同

批次。也有一些批次大寫字母前還有一個大寫的A,以標(biāo)示這臺相機(jī)在出廠前曾有過技術(shù)上的修改。在Contax I最早的兩個批次 U 和 V 系列里面,有大量帶有A前綴的編號出現(xiàn),而在后面的幾個批次X、Y、Z和A系列中就沒有帶有前綴編號了。這充分說明在Contax I面市前期有大量相機(jī)甚至在出廠前就不得不面臨技術(shù)上的改進(jìn)和完善。在 Contax I 的編號中,還有為數(shù)不少帶有后綴 P 或 PP。這代表這臺相機(jī)在售出后又經(jīng)過回廠維修或保養(yǎng)。除了在原有編號后面加上 P 或 PP 的標(biāo)記,也有的相機(jī)在回廠后被打上一個新的編號。對原來的編號用油漆抹掉。很多被抹掉的編號仍然能夠辨別出來,這樣一些相機(jī)就會有一個清楚一個模糊的兩個編號。筆者的這臺相機(jī)就是這樣的,那個清楚的編號是Y34125P,模糊的早期編號是 AV10253。按照前面的編號規(guī)則,這臺相機(jī)是 Contax I早期第二個批次 V 中的一臺,它在出廠前經(jīng)過內(nèi)部改進(jìn),售出后又經(jīng)過回廠維修,取得了第二個Y系列編號,而那個清楚的第二個編號中的后綴 P 則表示這臺相機(jī)在經(jīng)過使用后又曾回到工廠經(jīng)過再次維護(hù)。

專為中國生產(chǎn)的Contax I

筆者的這臺相機(jī)還有一個非常明顯的特點(diǎn),就是相機(jī)后蓋上除了“Made in Germany” 的英文標(biāo)示外還有繁體中文“德國制” 字樣。據(jù)了解,Contax I研發(fā)出來不久就開始出口美洲和亞洲市場,現(xiàn)在可以找到Contax I對中國出口的記錄。除了帶有中文標(biāo)志的型號,還有一種標(biāo)注為英文 “For China” 的型號。我的這臺相機(jī)帶有明顯的出口型特點(diǎn):1. 相機(jī)帶有“Made in Germany”字樣;2. 相機(jī)距離使用公制來代替英制 “Feet”;3.相機(jī)機(jī)身底部的過片鈕標(biāo)示為 “F” 代替德文的 “V”;4.相機(jī)的速度盤上手動長曝光用字母 “B” 來代替原來的德文 “Z”。

蔡司伊康公司出口到中國的機(jī)型不僅限于Contax 系列,在135規(guī)格雙反相機(jī)Contaflex 和120規(guī)格旁軸折疊機(jī) Super Ikonta 中都曾出現(xiàn)過帶有這類特殊標(biāo)記的機(jī)型,可見1930年代蔡斯依康對中國市場的重

視。而在中國國內(nèi),不少代理商通過報紙、攝影刊物和廣告等形式對蔡斯依康的產(chǎn)品進(jìn)行了多方位宣傳,使得蔡斯依康品牌在中國得到了廣泛的認(rèn)可。

在向中國出口的Contax I相機(jī)中,還有少量帶有“for Manchoukuo”(專供滿洲國)字樣的機(jī)型,這是一個非常有趣的現(xiàn)象。根據(jù)蔡斯依康公司歷史文獻(xiàn)的記載,1936年蔡斯依康公司總裁韋爾漢姆(Wilhelm Wohlfahrt)曾經(jīng)有過一次歷時5個月的環(huán)球推銷旅行,就是在這次旅行中,他在日本人的安排下到過偽滿洲國,那些帶有“專供滿洲國”字樣的相機(jī)很有可能就是那次旅行的產(chǎn)物,這也是在第二次世界大戰(zhàn)中德國和日本結(jié)盟,互相提供戰(zhàn)略物資的有力證據(jù)。

二戰(zhàn)對Contax相機(jī)的影響

1933年,希特勒成為德國元首,德國進(jìn)入了納粹時期,積極進(jìn)行戰(zhàn)爭準(zhǔn)備。戰(zhàn)爭的陰影并沒有影響 Contax 相機(jī)的研制和生產(chǎn),但是納粹分子對猶太人的迫害很快波及到蔡司伊康公司。1933年6月29日,德國納粹黨組織“為自由而戰(zhàn)”的一份報告中記錄了他們在蔡司伊康公司的行動:“納粹黨官員抵達(dá)蔡司伊康在德雷斯頓的總部,在會見了董事會成員后,德國內(nèi)政部長沃特勒(Wachtler)對全體員工宣布:猶太人艾曼紐古德伯格已經(jīng)在4月3日被免職,并且再也不會回來,今后將確保德國工人的權(quán)利。”蔡司伊康公司的很多猶太技術(shù)人員和工人受到迫害,甚至有些人無緣無故失蹤,這也包括了那些 Contax I研制組的成員。在那份報告特別說明:“在最近幾個月有一百多名新的工人得到聘用并被分配到 Contax 相機(jī)生產(chǎn)線上。” 著名的科學(xué)家和發(fā)明家,蔡司伊康的創(chuàng)始人之一古德伯格,在人身安全受到威脅的危急時刻不得不逃到法國,最后偷渡到耶路撒冷。

第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)前,所有的德國企業(yè)都被拉入了戰(zhàn)爭,蔡司伊康與徠卡、祿萊、福倫達(dá)等相機(jī)制造商都成為德國納粹戰(zhàn)爭機(jī)器的重要部分,生產(chǎn)軍用相機(jī)、航空相機(jī)、間諜相機(jī)以及望遠(yuǎn)鏡、炮鏡、坦克鏡、潛望鏡等。不過,納粹分子對蔡司伊康公司猶太人的清洗并沒有真正影響 Contax 相機(jī)的研制進(jìn)程,到1937年,Contax I、II、III 型相機(jī)都已經(jīng)面市,同時出現(xiàn)在零售市場上。

第二次世界大戰(zhàn)中,盟軍一方同樣對功能強(qiáng)大的德國相機(jī)充滿興趣,1940年,英國一家攝影刊物上就刊登過“皇家空軍需要你的 Leica 和 Contax”的廣告。

盡管遭受了管理部門和研發(fā)人員的重大損失,蔡司伊康從 Contax I 研制開始做出的努力都得到了回報,Contax 成為徠卡的真正對手,大大推動了小型相機(jī)技術(shù)的發(fā)展。

Contax I相機(jī)開發(fā)的新功能除了在后續(xù)II、III型中得以應(yīng)用和改進(jìn)外,在蔡司伊康陸續(xù)推出的其它新機(jī)型中也得到了廣泛的應(yīng)用。

1934年,蔡司伊康推出了不能更換鏡頭的折疊135相機(jī)Super Nettel,兩個型號都使用了與 Contax I相同的內(nèi)置測距取景系統(tǒng)、黑色烤漆機(jī)身、后背與機(jī)身可分離結(jié)構(gòu)。焦平面金屬簾幕快門,快門速度也達(dá)到了當(dāng)時罕見的1/1000s。1935年推出的著名135雙鏡頭反光相機(jī) Contaflex的下半部分與 Contax幾乎相同。相機(jī)的快門系統(tǒng)和鏡頭體系、卡口模式等都使用了 Contax I的技術(shù),只不過因?yàn)榭诓煌?鏡頭無法互換使用;1936年推出的 Nettex 與 Contax 系列更為相似,除了獨(dú)特的金屬簾幕快門以外,它還可以通過接圈使用Contax 相機(jī)的280mm超長焦鏡頭。Nettex 的配套鏡頭也可以通過接圈用在 Contax 系列相機(jī)上。

多年來,Contax I相機(jī)一直被認(rèn)為是奢侈品:精美的黑色烤漆、黑色真皮裝飾機(jī)身、高質(zhì)量的蔡斯鏡頭,加上當(dāng)時最為先進(jìn)的聯(lián)動對焦系統(tǒng)和焦平面金屬快門,打造出真正的豪華相機(jī),銷售價格一直居高不下。從1932年面市之初,價格就遠(yuǎn)超同時期的徠卡相機(jī),當(dāng)年很多人都以能夠得到一臺 Contax I而自豪。Contax I出口型相機(jī)從1930年代開始出口到很多國家,昂貴的價格加上關(guān)稅,在全世界都曾經(jīng)是普通人可望而不可及的相機(jī)珍品。