上海地區(qū)某大口徑矩形頂管施工周邊環(huán)境影響監(jiān)測分析

孫亞峰(上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院,上海 200125)

上海地區(qū)某大口徑矩形頂管施工周邊環(huán)境影響監(jiān)測分析

孫亞峰?

(上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院,上海 200125)

摘 要:頂管技術(shù)作為非開挖的技術(shù)中的一種,可以在不用開挖地表土的情況下將管道鋪設(shè)完畢,具有其他開挖方式無可比擬的優(yōu)點,其應(yīng)用也越來越廣泛。但是在頂管施工中,不可避免地會破壞管道周圍土體原有的平衡,造成地面的沉降,對周邊環(huán)境造成影響。相對于圓形頂管,矩形頂管對周圍土體的擾動更大,從而引起的地面變形也更大。本文以上海市徐匯區(qū)某地下通道矩形頂管工程為背景,通過現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,得出了一些有益的結(jié)論。

關(guān)鍵詞:矩形頂管;地面變形;監(jiān)測

1 前 言

頂管施工是繼盾構(gòu)施工之后新發(fā)展起來的一種地下管道施工方法,它不需要開挖面層,并且能夠穿越公路、鐵道、河川、地面建筑物、地下構(gòu)筑物以及各種地下管線等[1]。20世紀70年代初,矩形頂管技術(shù)首次成功運用于日本東京的地下聯(lián)絡(luò)通道中[2]。我國在這個領(lǐng)域研究和應(yīng)用起步較晚,上世紀80年代初上海開始對矩形頂管的切削工具、正面的土壓力平衡方式、出土方式、頂進系統(tǒng)及其配套系統(tǒng)進行研究,并于1999年4月在上海地鐵二號線陸家嘴車站5號出入口地下人行通道工程中成功應(yīng)用,順利完成斷面尺寸為2.5 m ×2.5 m、長度為60 m的矩形地下人行通道的施工,取得了顯著的技術(shù)成果、經(jīng)濟效益和社會效益[3]。到目前為止,頂管施工隨著城市建設(shè)的發(fā)展已經(jīng)越來越普及,應(yīng)用的領(lǐng)域也越來越寬。近來運用到雙層隧道、過街人行地道、地鐵車站進出口的連通道、城市地下管線共同溝、引水和排水管道工程等許多管道的施工中。

頂管施工作為一種地下開挖方法,不可避免地造成地面和地下土體的移動、沉降和位移[4]。根據(jù)對工程實例的總結(jié),地面沉降是危及周邊建筑和設(shè)施的主要因素。因此,采用頂管法施工,為了避免對周邊建筑物、管線、道路、風景區(qū)等的破壞,必須嚴格控制地面沉降量。矩形頂管與圓形頂管相比,在施工時引起的地面沉降更大。因此,研究矩形頂管施工時對土體的擾動規(guī)律以及導(dǎo)致的地面沉降規(guī)律對于減小矩形頂管施工時對城市重大工程和構(gòu)筑物如地鐵、隧道、市政管線、建筑物的影響,同時減少施工中對城市居民生活的影響,最大限度的保護城市環(huán)境,有極其重要的作用。

2 概 況

2.1工程概況

本工程為上海市徐匯區(qū)J-4、W-2地塊基礎(chǔ)性開發(fā)(地下通道)工程,位于上海市徐匯區(qū)規(guī)劃四路與龍耀路之間的云錦路西側(cè)30 m~50 m綠化帶下,主要分為:J-4、W-2地塊地下空間和連接W-1與X-1地塊的地下通道兩部分。本次施工范圍主要是連接W-1地塊與X-1地塊過街通道頂管和相應(yīng)兩端的工作井。其中,過街頂管長44.6 m,外壁尺寸為6.9 m ×4.2 m(寬×高),管頂埋深3.5 m;工作井分為始發(fā)井和接收井,分別位于云錦路的西側(cè)和東側(cè),始發(fā)井外壁尺寸為10.2 m×11.2 m,接收井外壁尺寸為7.2 m ×11.2 m,兩工作井深度均為9.15 m。

2.2工作井及過街通道支護形式

工作井采用SMW工法樁圍護,工法樁插入深度19.155 m,內(nèi)設(shè)三道支撐,其中第一道為鋼筋混凝土支撐,第二、第三道為鋼支撐;過街通道為矩形(6.9 m×4.2 m),采用頂管形式施工。

2.3場地工程地質(zhì)及周邊環(huán)境

根據(jù)勘察報告,勘探深度內(nèi)的土層可分為6個大層,場地地基土分布如下:

(1)第①1層填土,填土厚度一般為0.8 m ~2.5 m。(2)第①2層淤泥,見于河浜處,厚度0.4 m ~1.2 m。(3)第②1層褐黃~灰黃色粉質(zhì)黏土,平均厚度1.20 m,可塑~軟塑狀,中壓縮性,土質(zhì)較好。(4)第②3A層灰黃~灰色砂質(zhì)粉土,厚度0.8 m ~3.7 m,平均厚度1.95 m,松散狀,中壓縮性。(5)第②3層灰黃~灰色砂質(zhì)粉土,厚度1.0 m~6.6 m,稍密狀,中壓縮性。(6)第③、④層淤泥質(zhì)黏性土,分布穩(wěn)定,組合厚度在14.0 m~18.0 m。(7)第⑤1層灰色黏土,高壓縮性, 2.8 m~6.8 m。(8)第⑤3層灰色粉質(zhì)黏土夾粉砂,厚度1.7 m~15.8 m。

場區(qū)淺部土層潛水水位埋深為0.30 m ~1.60 m,潛水水位受降雨、地表水的影響而變化。

本工程頂管所穿越的云錦路段下埋有已建成的11號線的區(qū)間隧道。該段區(qū)間隧道為盾構(gòu)施工圓隧道,上下線分離,隧道外徑6.2 m,管片厚度為350 mm。頂管穿越處區(qū)間隧道上、下行線隧道頂面埋深均約為10.7 m,頂管在區(qū)間隧道上方橫跨,外壁距隧道最小凈距為3.0 m。頂管始發(fā)井靠近上行線,最近處距離約為12.8 m;頂管接收井靠近下行線,最近處距離約為12.0 m。

頂管上方埋有一根φ1 000雨水管及2根電力排管,其中雨水管管內(nèi)底距頂管外壁約為0.46 m。另外,在接收井東側(cè)還有一根電力排管通過,距接收井外壁最近距離約1.5 m。

3 現(xiàn)場監(jiān)測

3.1監(jiān)測目的

地下工程施工往往因其地質(zhì)條件復(fù)雜、建設(shè)周期長、施工困難、設(shè)計計算理論尚不完善等諸多方面的因素,在建設(shè)過程中會出現(xiàn)難以控制的工程風險情況[5]。為確保工程安全施工,對施工全過程進行實時、有效的監(jiān)測,能夠及早發(fā)現(xiàn)事故苗頭,杜絕事故隱患,使工程處于一個安全可控的狀態(tài)。這對于保證工程質(zhì)量和基坑的施工安全具有極其重要意義;同時可為后續(xù)類似工程提供參考資料,積累寶貴經(jīng)驗[6]。

本地下工程(深基坑及過街通道)系在地鐵上方僅3 m處進行,施工絕對不能盲目進行,必須在“監(jiān)測”這雙眼睛下有序的進行,從而有效地保護地鐵及工程本身的安全和施工的順利完成。

3.2測點布置

根據(jù)相關(guān)規(guī)范的規(guī)定及本工程的特點,本工程監(jiān)測內(nèi)容如下:(1)周邊市政管線垂直位移及水平位移監(jiān)測; (2)頂管上部地表沉降監(jiān)測;(3)工作井圍護墻頂垂直位移及水平位移監(jiān)測;(4)工作井圍護墻體變形(測斜)監(jiān)測;(5)坑外土體深層水平位移(測斜)監(jiān)測;(6)工作井基坑支撐軸力監(jiān)測;(7)工作井坑外潛水位監(jiān)測。

周邊市政管線監(jiān)測點間距控制在15 m左右,共布設(shè)了14個監(jiān)測點,其中雨水管測點5個,編號為Y1 ~Y5;污水管測點3個,編號為W1~W3;電力電纜測點6個(每組電纜布設(shè)3點),編號為D1~D6。頂管從地鐵盾構(gòu)頂部3 m處穿越,為了解頂管施工引起的地表沉降,沿頂管穿越軸線,以10 m間距布置地表沉降觀測點,數(shù)量為5個,編號為T1~T5。

4 監(jiān)測數(shù)據(jù)與分析

4.1周邊環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)匯總

(1)周邊市政管線垂直位移監(jiān)測

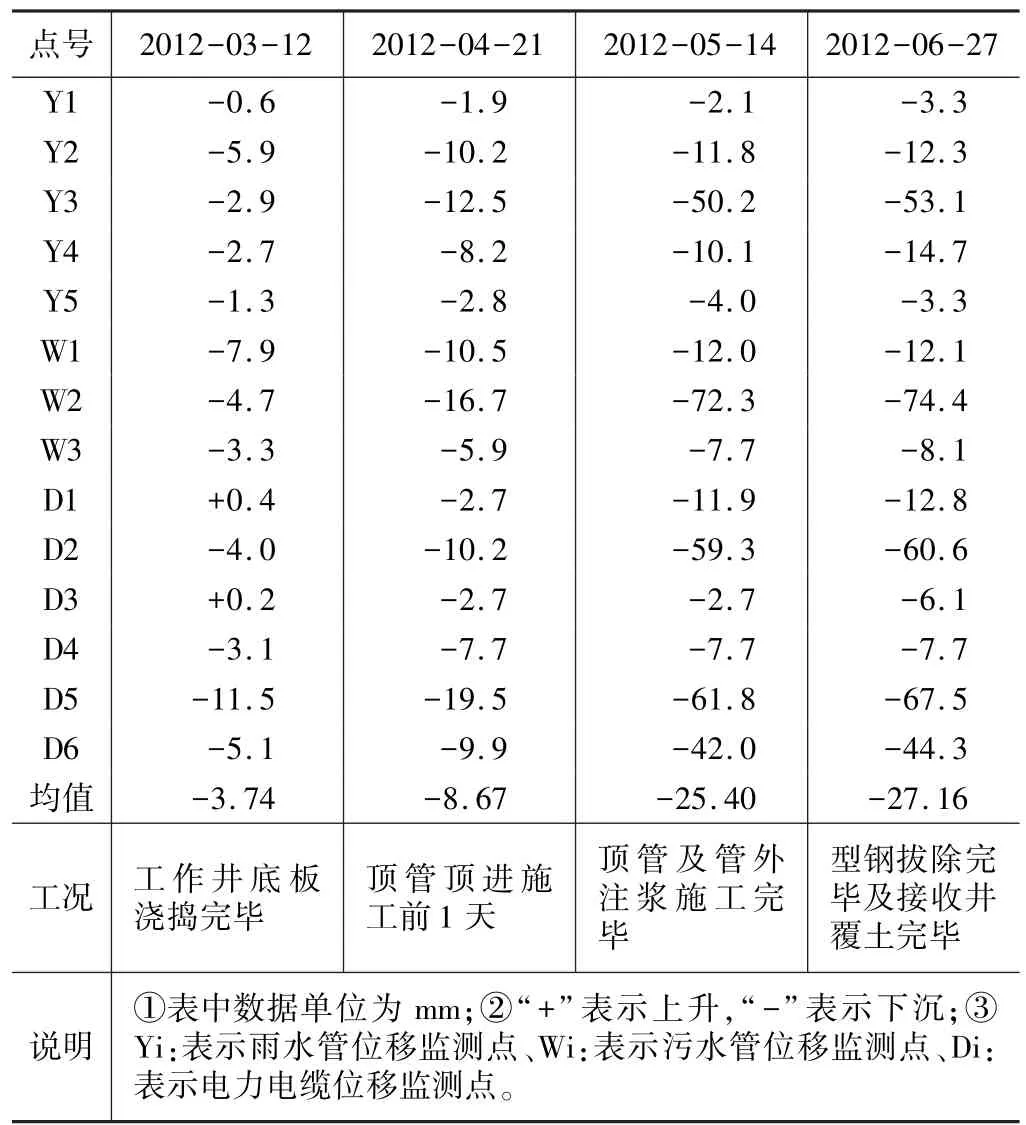

將各監(jiān)測點在不同時期的沉降量整理成表1,從表中的數(shù)據(jù)可以看出,各監(jiān)測點最終均表現(xiàn)為下沉。其中,在頂管線路正上方的監(jiān)測點沉降量較大,如Y3、W2、D2、D5等,最終沉降量基本在-50 mm~-70 mm左右;其余監(jiān)測點的沉降量相對較小,基本在-15.0 mm以內(nèi)。在工作井施工期間,各監(jiān)測點沉降量較小,截止工作井底板澆搗完畢,各監(jiān)測點平均沉降量僅為-3.74 mm;到頂管頂進施工前1天,各監(jiān)測點平均沉降量為-8.67 mm;在頂管頂進完畢及管外注漿結(jié)束后,各監(jiān)測點平均沉降量為-25.40 mm。由此可見,頂管施工對各監(jiān)測點影響較大,頂管頂進過程中,由于對周邊土體擾動較大,且在局部區(qū)域產(chǎn)生一定程度的地下土體損失,造成其附近的市政管線、地表產(chǎn)生明顯的沉降現(xiàn)象,且沉降趨勢還有一定的滯后反應(yīng),后經(jīng)過管外注漿施工,各監(jiān)測點沉降趨勢明顯趨緩,并逐漸趨于穩(wěn)定。最終周邊管線沉降量基本在-3.3 mm~-74.4 mm之間,平均沉降量為-27.16 mm,大部分監(jiān)測點最終沉降量超出警戒值范圍(日變量≤±3 mm、累計變量≤±10 mm)。

周邊管線位移監(jiān)測點在不同時期的累計沉降量 表1

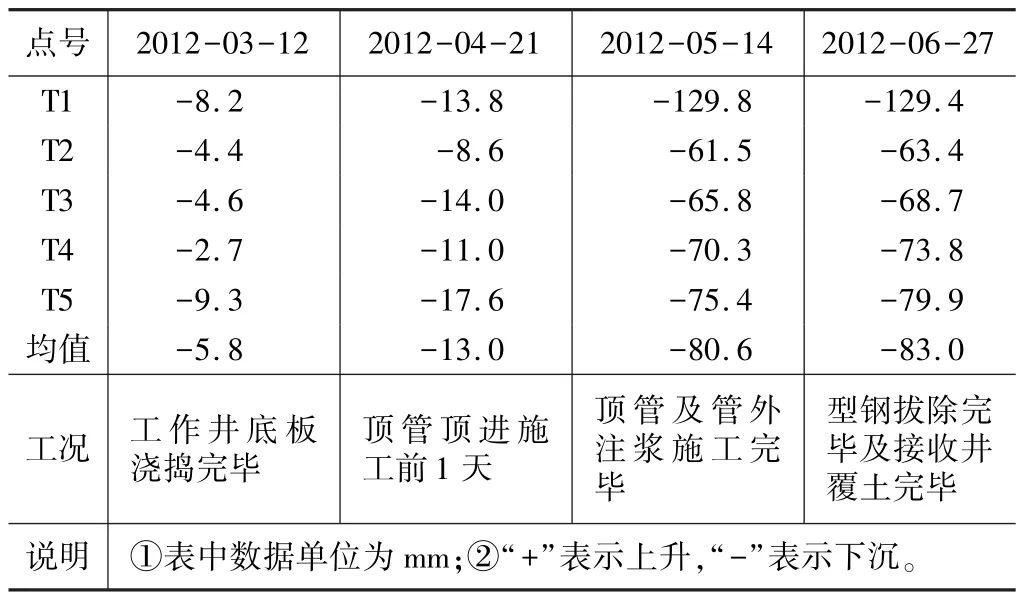

(2)頂管上部地表沉降監(jiān)測

將地表沉降監(jiān)測點在不同時期的沉降量整理成表2,從表中的數(shù)據(jù)可看出,各監(jiān)測點在整個施工期間基本表現(xiàn)為下沉,且沉降量較大。地表沉降監(jiān)測點均布設(shè)在頂管線路的正上方,頂管頂進時對土體擾動較大,沉降量最大的監(jiān)測點為T1,其最終沉降量為-129.4 mm,其余監(jiān)測點沉降量基本在-60 mm ~-80 mm之間,平均沉降量為-10.68 mm,各監(jiān)測點最終沉降量均超出警戒值范圍(日變量≤±2 mm、累計變量≤±23 mm)。

地表沉降監(jiān)測點在不同時期的累計沉降量 表2

4.2周邊環(huán)境監(jiān)測結(jié)果分析

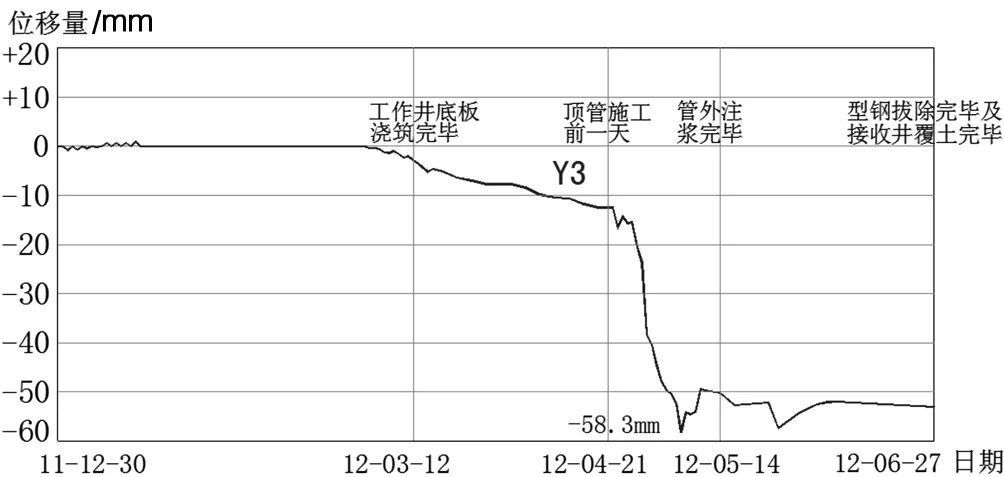

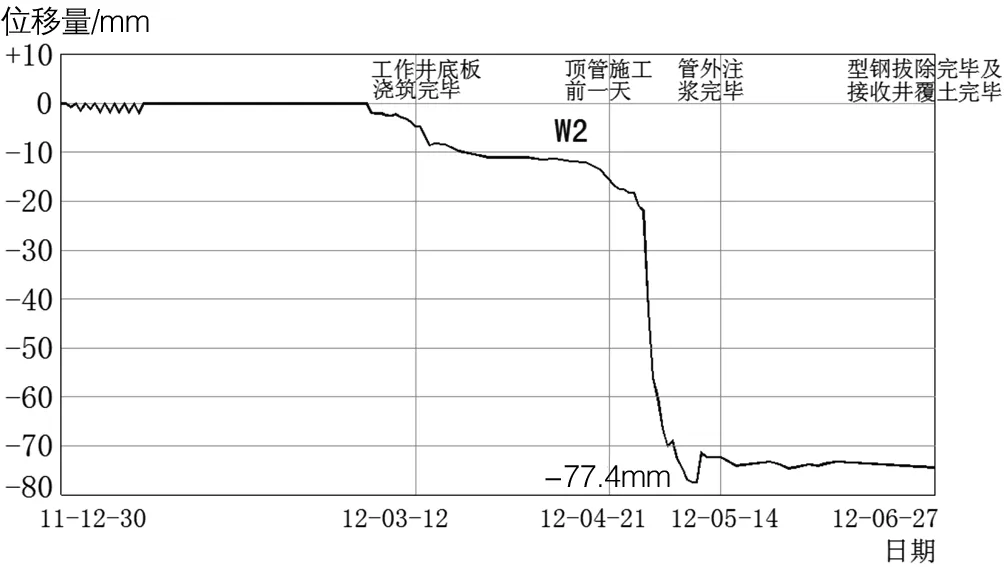

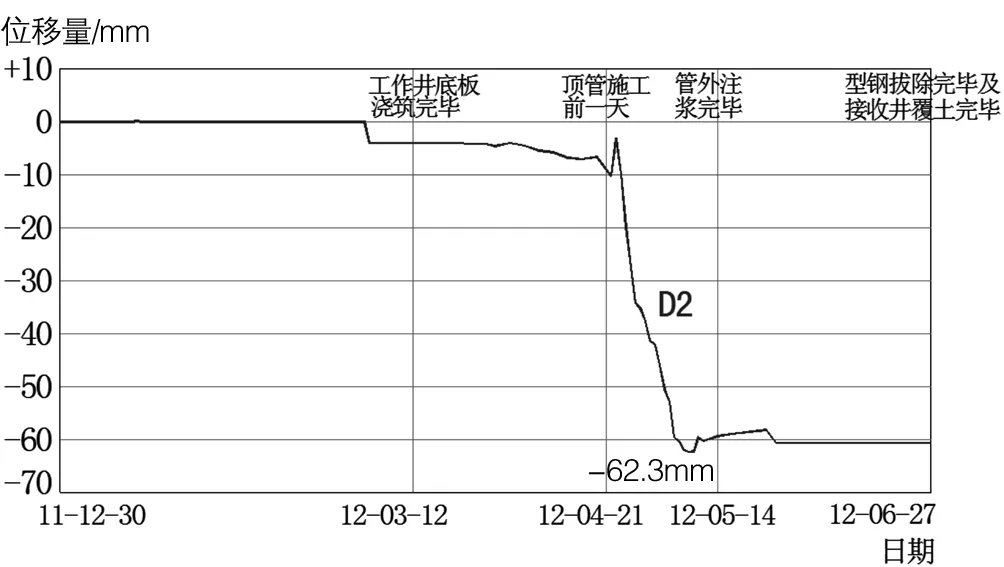

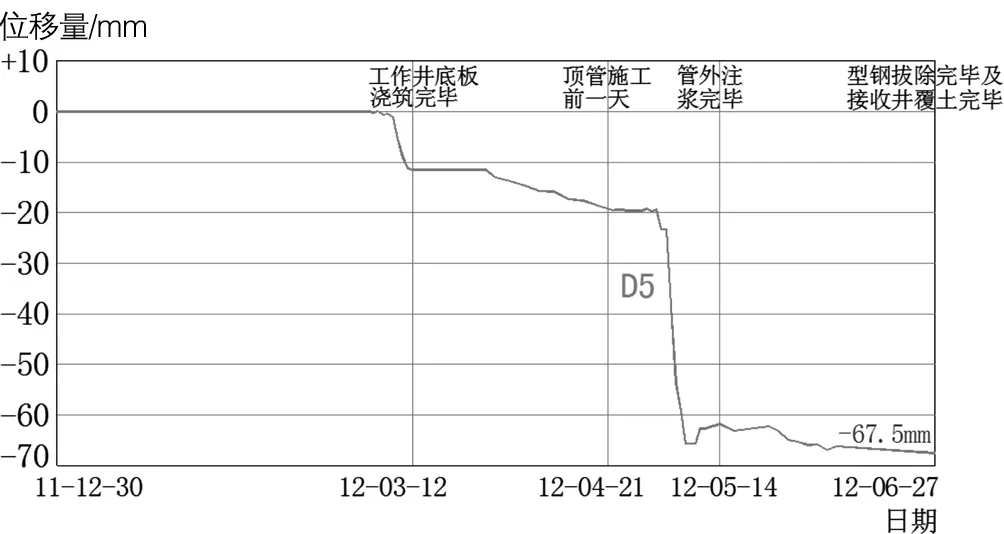

為了解各周邊管線監(jiān)測點垂直位移變化的具體過程,選擇具有代表性的監(jiān)測點Y3、W2、D2、D5等(位于頂管線路正上方,沉降量較大),繪制其垂直位移變化過程曲線(如圖1~圖4所示),從圖中可以看出:在工作井SMW工法施工期間,各監(jiān)測點沉降量很小;在工作井開挖期間,靠近基坑的部分監(jiān)測點沉降量較大,如D5等,在底板澆搗完畢前,其沉降量為-11.5 mm;在接下來的頂管施工過程中,各監(jiān)測點沉降趨勢明顯加快,在短短十幾天的時間內(nèi),在頂管線路正上方的監(jiān)測點,其沉降量可達-50 mm左右;后經(jīng)過管外注漿,各監(jiān)測點略有上抬,并逐漸區(qū)域穩(wěn)定。最終Y3、W2、D2、D5等監(jiān)測點沉降量分別為: -58.3 mm、-77.4 mm、-62.3 mm、-67.5 mm,大大超出警戒值范圍(日變量≤±3 mm、累計變量≤±10 mm)。

圖1 Y3監(jiān)測點垂直位移變化過程曲線

圖2 W2監(jiān)測點垂直位移變化過程曲線

圖3 D2監(jiān)測點垂直位移變化過程曲線

圖4 D5監(jiān)測點垂直位移變化過程曲線

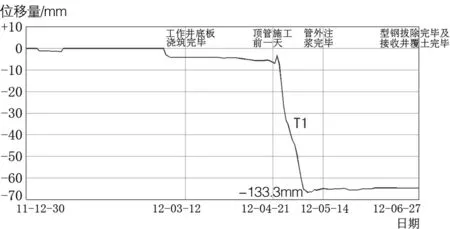

為了解頂管軸線上地表監(jiān)測點垂直位移變化的具體過程,選擇具有代表性的監(jiān)測點T1,繪制其垂直位移變化過程曲線(如圖5所示),從圖中可以看出:在工作井SMW工法施工期間,該監(jiān)測點沉降量很小;在工作井開挖期間,該監(jiān)測點略有沉降,但沉降量較小,在頂管頂進施工前,其沉降量為-10.9 mm;但在接下來的頂管施工過程中,其沉降趨勢明顯加快,在短短十幾天的時間內(nèi),其沉降量最大達-133.3 mm;后經(jīng)管外注漿,該監(jiān)測點略有上抬,并逐漸趨于穩(wěn)定。最終該監(jiān)測點的沉降量為-129.4 mm,超出警戒值范圍(日變量≤±2 mm、累計變量≤±23 mm)。

圖5 T1監(jiān)測點垂直位移變化過程曲線

5 結(jié) 論

由圖1~圖5可知,工作井施工期間周邊環(huán)境變形較小,而隨著頂管的推進,頂管周邊環(huán)境變形較大,而且地表土體的變形規(guī)律非常復(fù)雜。因此,頂管施工引起的土體變形大小不僅取決于頂管施工的參數(shù),還取決于建(構(gòu))筑物的剛度和位置,頂管施工對距離頂管較遠處影響較小,產(chǎn)生地面沉降或隆起的根本原因是頂管施工對周圍土體的擾動。頂管推進過程中產(chǎn)生的地面變形由5個部分組成,包括頂管到達前的地面變形、頂管到達時的地面變形、頂管通過時的地面變形、頂管通過后的地面變形和受擾動土體再固結(jié)引起的地面變形。

參考文獻

[1] 王承德,頂管[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1986.

[2] 林強強.矩形頂管引起地面變形的實測分析與控制研究[D].同濟大學(xué)碩士學(xué)位論文,2008.

[3] 戚惠峰.軟土地區(qū)頂管施工對周邊環(huán)境的影響分析[D].大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文,2009.

[4] 魏綱,陳春來,余劍英.頂管施工引起的土體垂直變形計算方法研究[J].巖土力學(xué),2007,28(3):619~624.

[5] 羅筱波,周健.多元線性回歸分析法計算頂管施工引起的地面沉降[J].巖土力學(xué),2003,24(1):130~134.

[6] 魏綱,徐日慶,屠瑋.頂管施工引起的土體擾動理論分析及試驗研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2004,23(3):476~482.

Analysis of the Surrounding Environment Influence Caused by Rectangular Pipe Jacking Construction in Shanghai

Sun Yafeng

(Shanghai Urban Construction Design and Research Institute,Shanghai 200125,China)

Abstract:As one of Trench less Technology,Pipe jacking has the unparalleled advantage of finishing pipeline laying without excavating surface soil,and has become widely used.However,pipe jacking will inevitably break the original soil balance around the pipe,leading to land subsidence and affect buildings surrounded,even endangers their safety.Relative to circular pipe jacking,rectangular pipe jacking construction may disturb the soil more heavily and cause more surface deformation.This thesis based on the rectangular pipe jacking construction project of Shanghai Xuhui District underground passage.Through on-site monitoring data analysis,some useful conclusions are obtained.

Key words:rectangular pipe jacking;surface deformation;monitoring

文章編號:1672-8262(2015)01-165-04中圖分類號:TU196,TU433

文獻標識碼:B

收稿日期:?2014—10—22

作者簡介:孫亞峰(1983—),男,碩士,工程師,從事基坑監(jiān)測、工程檢測、工程測量等工作。

基金項目:上海市國資委企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和能級提升項目(2014YK00100)