風險刑法理論與刑事法治的疏離與博弈

——立足于抽象危險犯的考察

毛玲玲 崔志偉

(華東政法大學,上海200042)

風險刑法理論與刑事法治的疏離與博弈

——立足于抽象危險犯的考察

毛玲玲 崔志偉

(華東政法大學,上海200042)

罪刑法定、法益侵害、罪責主義這三項教義刑法學原則既是刑法謙抑精神的體現,也是刑事法治的根基。風險刑法理念背離了刑法的謙抑本性,并與此三項原則產生了顛覆性的沖突,易對公民自由造成不必要的威脅。刑法謙抑并非無原則的限縮與不為,而是基于刑法與其他部門法的內在規律,有所為有所不為。推進國家治理,刑法當然有其自身的使命,其需應對社會整體風險的刑事政策訴求具有一定合理性,但刑法具有其獨立性,不應淪為政策的附庸。刑事法治視域下的刑事政策應該受到謙抑性的節制。針對抽象危險犯,在刑事立法上對風險進行審視和篩選,將嚴重侵害法益的危險予以犯罪化。在司法過程中,不能絕對排除個別情形下危險的認定,被告人如若有證據提出反駁,便應通過但書的實質解釋將不存在實際危險的行為出罪。

風險刑法;抽象危險犯;刑事法治;刑法原則

隨著我國學者勞東燕2007年于《中國社會科學》發表《公共政策與風險社會的刑法》一文,西方社會學家反思現代化而形成的“風險”理論也日益引發國內刑法學者的關注,進而生成了一種新的刑法理念——“風險刑法觀”。2011年刑法修正案(八)將醉駕犯罪化,有學者借此主張刑法實現了從法益保護到風險防范的轉變,當代社會的風險性使得刑法變成管理不安全性的風險控制工具,風險成為塑造刑法規范與刑法理論的最重要的社會性力量[1]。刑法修正案(九)擬將“在公路上從事客運業務,嚴重超過額定乘員載客,或者嚴重超過規定時速行駛”以及“違反危險化學品安全管理規定運輸危險化學品”的行為納入危險駕駛罪。這似乎進一步印證了持風險刑法觀的學者的觀點:“風險社會”來臨后,各國對犯罪的反應方式發生了轉變:由一味的消極事后追究以保障人權向適度的積極主動防御和事前控制以保障安全轉變。這一轉變體現在刑法立法中就是危險犯尤其是“抽象危險犯”的數量不斷增多[2]。在德國雖然抽象危險犯本身的合理性以及其與形式犯、行為犯的邊界問題眾說紛紜,一般認為抽象危險犯具備刑法條文中形式的類型化的行為方式已足,無須現實的具體危險發生。照此標準,刑(八)中的“醉駕”以及刑(九)擬增加的“客運超載、超速駕駛”“危險化學品駕駛”便屬于抽象危險犯的范疇。面對日益多發的嚴重威脅民眾的生命財產權益的(人為)風險,刑法在推進國家治理中自應有其職責定位,但風險刑法理論以及基于這種刑法觀下的抽象危險犯解讀與傳統刑法教義學的罪刑法定、法益侵害以及責任主義原則發生顛覆性的沖突,與刑事法治內在的人權保障理性也背道而馳。而“國家治理應當在法治的框架下展開,國家治理應當在法治的軌道上進行”[3],國家在應對社會風險時的治理也不例外。美國學者塞爾茲尼克曾經提出過法律“矯正”之手段和目的分離的命題,指出當手段和目的分離時,法治就退化為條文主義[4]。刑法作為國家治理社會風險的方式之一,其目的自有合理性,但達至這一目的的手段本身必須具有自在的合理性,最重要的是將其納入法治軌道加以審視、規正。基于此,本文立足于刑事法治的教義學原則,對風險理論以及在此之上的抽象危險犯進行反思與檢視,進而探討刑事法治視域下抽象危險犯的重新解讀。

一、刑事法治視野下風險理論之反思與檢視

“風險社會是現代性的更高階段,即反思現代性階段,因此,風險社會也為我們提供了一個對傳統刑法的基本范疇從根本上進行反思的機會”[5]。反思意味著對改良與進步的渴望,“靜則思,思則變,變則通,通則達”,從此角度講,反思是必要的。但基本的學理常識告訴我們,在用一新生事物作為測量尺度去衡量某一傳統事物的是非得失時,其前提是此尺度必先經過多方的檢驗以保證其“刻度”準確,以防僅因某新生事物嘩眾取寵而偶然地或人為地導致傳統事物的陰差陽錯,尤其是在傳統事物有著深厚的理論根基并且其思想蘊含一直福澤普世的情況下,對與之相悖的新生論調,與其反思傳統,不如先通過傳統理論對其反“反思”(counter-reflection)與檢視,如此才更會使人們對此新生物產生理論認同。

有學者認為,“危險社會里刑法的作用,不能是消極被動的應對犯罪,而是也要積極介入社會生活,主動應對風險的到來”[6]。這種由“被動”到“主動”、由“消極”到“積極”、由“收斂”到“擴張”的刑法觀念顯然拋棄了刑法的謙抑本性。有學者主張“風險刑法”理論不能動搖刑法謙抑主義[7],對此,筆者深為贊同。我國學者陳興良指出,“刑法的謙抑性,是指立法者應當力求以最小的支出——少用甚至不用刑罰(而用其他刑罰替代措施),獲取最大的社會效益——有效地預防和控制犯罪。因此,刑法的謙抑性具有限制機能,在現代法治社會,這是刑法應有的價值意蘊。”[8]這主要是從經濟學的效益(功利)角度對刑法謙抑的解讀,但揭示了謙抑主義在刑事法治中的“限權”機能,無疑具有合理性。

日本學者關哲夫認為,刑法謙抑思想“應是罪刑法定主義原則、法益侵害原則、責任原則的一個指導的原則”[9]。小暮得雄也認為,現代刑法的思想體系,由刑法謙抑主義的基本理念出發而發展出三項具體的刑法準則,即罪刑法定主義、法益保護主義、責任主義[10]。由此便將謙抑主義與刑法教義學的基本原則聯系起來。筆者認為,不應將刑法謙抑限定為刑法基本原則之一,而應視為整個刑法教義學之髓,乃刑事法治之魂。

羅爾斯在談及法治時指出,“在理性人為自身所確立的最大的平等自由的協議中,法治原則具有堅實的基礎。為了確實擁有并運用這些自由,一個組織良好的社會中的公民一般都要求維持法治。”[11]即法治是以維護公民自由作為其出發點和落腳點,刑事法治則是法治的普遍原則在刑事特殊領域的彰顯,應其內在要求,刑法之運行以保障自由為導向是法治理性在部門法上的體現。因此,才有啟蒙先哲指出,“公民的自由主要依靠良好的刑法”[12]。但風險刑法理論以及其指導下的抽象危險犯對刑法謙抑形成了極大的震撼,即對罪刑法定、法益侵害、罪責主義三項刑法教義學的原則進行了新時代的挑戰,也就撼動了刑事法治的理論根基。

(一)風險刑法理論與罪刑法定原則的偏離

我國學者李海東在論述刑法的正當性根據時指出:“……那么人類為什么要有刑法?這個問題由三百年前歐洲啟蒙思想家做出了回答:刑事法律要遏制的不是犯罪人,而是國家。也就是說,盡管刑法規范的是犯罪及其刑罰,但它針對的對象都是國家,這就是罪刑法定主義的實質,也是它的全部內容。”[13]該學者洞識了法治國意義上罪刑法定的內涵,在世界各國歷代君主專制中,也不乏形式上的成文刑法的存在,但法律乃帝王御人之具,是君主專斷意志的體現,“滲透著濃重的御用精神”[14],是赤裸裸的君主本位(名義上便是國家本位)。而經西方啟蒙精神孕育、世界范圍內廣泛傳播的現代意義上的罪刑法定,在國家與個人之間,罪刑法定原則選擇的是個人本位,以人權保障為己任,它是西方啟蒙先哲們反對中世紀封建專制以及刑罰權的肆意發動的成果,是對國家刑罰權的制約。正如我國臺灣地區學者所言,“罪刑法定原則是人民對抗專制主義的‘橋頭堡’與‘戰利品’,統治者自此必須受限于刑法規范,不能肆意懲罰不受其歡迎的人物”[15]。

但在運用風險社會理論分析現代刑法時,我國有學者指出:“在危機四伏的后現代工業社會、風險社會中,是安全而非個人權利才是刑法的首要價值,刑罰的發動也不再受人權保障的制約,而是以有效維護共同體安全為依歸。個人權利與自由讓位于共同體的安全,刑法的適用是安全維護而非人權保障。”[16]顯然風險刑法已以公共安全為由,由社會本位代替了個人本位,而抽象危險犯與風險理論具有不可分的依附關系,其可罰性理由在于進行擴張性的風險預防,通過刑法規范提前保護制度性利益[17]。因此即便刑法針對抽象危險犯設置了明確的行為方式,似乎并不違背形式上的罪刑法定,但其與罪刑法定的立論根基與實質內涵(個人本位與人權保障)已經在風險理論的伴隨下背道甚遠。這種對“抽象”或“風險”的極度強調極易撼動法治形式理性之根基、摧毀人民防衛專制強權的“橋頭堡”、剝奪柔弱市民經過千百年摸爬滾打爭取來的“戰利品”。

西方國家自20世紀的確悄無聲息地由個人本位向社會本位傾斜,其所倡導的“風險”理論便是對極度的個人本位的現代化的反思,對個人“重歸”社會的訴求,但其所倡導的防衛社會的風險理論在我國并不具有適合其生長的氣候土壤。我國臺灣地區學者針對我國現代法律的西方化曾提出過精當的見解,“誠然,西方世界在20世紀之初,由于社會、經濟及政治上的變化,即已產生一種新的團體意識以及對于社會的一種新的責任感。同時,此種新的意識與感覺,確實已經日益反映于西方的法律制度。不過,此種強調社會義務的觀念,乃是個人主義充分發展以后的產物;目的在于緩和過甚的個人主義,以應付社會生活的新需要。中國未曾經歷此一過程。因此,中國人一向重視義務的觀念,并不能輕易即說,與西方新起的社會意識是不謀而合。換言之,西方的社會義務觀念,是與個人的權利與自由牢不可分。中國人對于個人的權利與自由,如不能深加了解及珍視,對于上述新起于西方的社會義務觀念,即不易體認,自亦不易加以遵行”[18]。此番論述道出了中西方的先天差異,這種差異決定了對于他國的某些理論不可能照搬到我們身上,西方國家重拾社會本位已非啟蒙運動前蒙昧狀態時的封建轄制,而是受到個人權利的制約。盛行幾千年集體本位的東方古國,即便對此社會本位似曾相識,在權利意識缺位的背景下,對此時此境“社會”精義之體悟也將不得要領,強行效仿便有“東施效顰”的意味了。學者所說的“從法治國向安全國的飛躍”[19]也更不符合我國的實際,因為我們的法治國建設剛剛起步,切忌以風險為名,在法治建設的道路上固步自封甚至重歸舊路。在西方國家資產階級革命前期,經歷了一段較長時間的國家與市民社會二元化的分立過程,加上商品經濟發展的需要,個人權利意識有了充足的孕育,而在我國中央集權統治模式的幾千年歷史中,“通過侵吞個人權利和自由來使君主專權獲得威力和保障,從而形成國家吞噬社會的‘同一’景象”[20],權利意識極度缺乏,而罪刑法定主義的貫徹能夠縱深廣地啟迪國民權利意識,一旦突破了此限,人權法治便只能是坐而論道了,其中緣由,值得深思。

罪刑法定原則的內涵包括法律化、明確化等,而“風險”對此產生了極大的沖擊。風險社會理論的鼻祖烏爾里希·貝克自身便清晰地指出,現代風險具有“高度不確定性、不可預測性、顯現的時間滯后性、發作的突發性和超常規性”[21],這種“不確定性”便與刑法內在應有的確定性產生了天然的悖逆,風險的“突發性”“超常規性”也決定了將“穩定性”奉為圭臬的刑法不可能對此時時處處地應急補缺。再者刑法(其他法律也是)都具有“承前啟后”的不可變的規律性,即法律并非源于立法者的憑空臆斷和一時興起,而是對現實生活的抽象與總結。刑法中描述的罪狀便是對現實中既有的、常發的、嚴重危害社會的行為予以類型化進而防范類似危害再次發生,而“風險指的是在與將來可能性關系中被評價的危害程度”[22],即關注未來而不是總結過去(風險固有的多變性、非常規性也決定了無法予以總結)。英國學者也指出,“我們所面對的最令人不安的威脅是那種‘人造風險’,它們來源于科學與技術的不受限制的推進。……科學已造成新的不確定性——其中許多具有全球性,對這些捉摸不定的因素,我們基本無法用以往的經驗來消除”[23]。立法者以有限的才智、判斷能力以及基于經驗基礎上的立法,根本不能對當下并不存在而“將來可能”發生的“不可預測”的“顯現滯后”的社會風險做出法律層面的應對。如果強行“趕鴨上架”,勢必會扭曲立法固有的規律性,使罪刑法定原則之“法定”陷入難堪之境地。并且“法治所要求的無非是,國家或社會無論做什么都是以一種可預期的、持續一致的方式做出,并通過理由加以證成”[24]。風險內在的多變性、不可預測性顯然與“可預期”“持續一致”的要求相背離,對此社會風險的極力倡導并不符合法治的要求。

(二)風險刑法理論與法益侵害原則的偏離

法益保護理論的創始人李斯特指出:“就其本質而言,犯罪是一種特別危險的侵害法益的不法行為”[25]。由此法益侵害說作為違法性的實質在德日刑法學界日益興盛。新中國刑法全面承繼蘇俄刑法理論,在其話語體系中沒有“法益”概念,(嚴重的)社會危害性被界定為犯罪的本質特征。但無論是法益侵害還是社會危害,都強調行為自身可能造成的某種負價值,這種負價值包括了作為結果的實害以及危險。有學者認為,“抽象危險犯是一種擬制的危險,一般情況下不需要對行為本身是否具有危險性做出判斷,就可以依據形式上的典型行為以肯定抽象危險犯的存在而因此具有實質的不法性。也即是說,在此問題上采行為無價值立場是原則,采結果無價值立場是例外。”[26]但首先,這種見解在邏輯上明顯難以自洽,因為“擬制”具有立法上的強制性,即“明知不同而等同視之”,既然是強制,便無“例外”的存在余地。再次,按照應然層面上行為與法益侵害結果相互間在違法性判斷上的地位可以分為:(1)僅僅考慮法益侵害之有無而排除行為的純粹結果無價值論(一元的結果無價值);(2)排除法益侵害而僅考慮行為的純粹行為無價值(一元的行為無價值);(3)行為與法益侵害均為必要但側重行為的行為無價值二元論;(4)行為與法益侵害均為必要但側重結果的結果無價值二元論。但實際上所有“結果非價”均以行為存在為前提,所以學者認為“不存在‘完全不考慮行為本身’的純粹的結果無價值論”[27],至于一元的行為價值論,有學者指出,“因為刑法規范是行為規范,只有行為能夠成為禁令的對象;結果的發生與否具有偶然性,故不能成為禁令的對象。據此,結果無價值不是違法的構成部分,而是單純的客觀處罰條件。可是,這種觀點不僅與未遂犯從寬處罰的刑法規定不一致,而且與未遂犯未發生侵害結果才屬偶然的客觀事實不符,故現在采取這種觀點的學者極為罕見。當今的行為無價值論都可謂二元的行為無價值論”[28]。由此看來,第(1)、(2)種情形排除后,所謂的行為無價值與結果無價值之爭,不在于行為和結果間的舍此取彼,而是兩者間的側重不同。但大力支持風險刑法與抽象危險犯理論的學者卻仍以一元的(純粹的)行為價值論作為說理根據,如有學者認為,“規范損害原則(對應法益侵害原則——引者注)在刑法中的最典型適用是抽象危險犯的設置。抽象危險犯以純粹的行為危險性作為負擔刑事責任的基礎……抽象危險的狀態屬于擬制,故其立法主旨實際上根本不是側重于法益侵害,而是以規范侵害取而代之。而在這種場合,即便行為人的侵害行為永遠都不能達到侵害法益的結果,行為人也應對其行為侵害‘不得實施某種危害行為’的規范而承擔罪責”[29]。這種不論是否有法益侵害的實際危險,只要具備相應行為一概構成犯罪的論調,顯然是一元行為無價值的具體應用。在德國刑法學界有一比較極端但引用甚廣的案例,如行為人已經盡自己最大限度的注意義務而觀察到建筑物中確實沒人再實施放火,即便形式上符合刑法第306條的縱火罪①德國刑法典第306條、306條a分別規定了縱火與嚴重的縱火,前者針對建筑物或房舍,后者針對居住用的建筑物、房舍或有時供人居住、縱火時適逢有人居住的場所。按照第306條,即便縱火時無人居住,即沒有造成人身危險的實際可能,也要依此定罪處罰,顯然是屬于抽象危險犯。,但行為人主觀上已經排除了導致結果發生的意思,即不具備行為無價值論所要求的主觀心態,如果仍堅持抽象危險犯理論將此行為定為縱火罪,實際上是對行為無價值論(包括一元的行為無價值)的偏離。由此看來,一旦徹底貫徹抽象危險犯理論,其立論根基便極易脫離違法性的根據判斷(行為無價值與結果無價值)而成為“孤家寡人”。

其實持行為無價值論和結果無價值論的學者均意識到,兩種不同的法益觀源于對國家本位(或曰集體本位)還是個人本位的不同體認,如周光權教授便認為行為無價值極力推崇一國確立的集體性規范,強調個人必須對此規范身體力行,體現的是國家整體規范的無上權威性,而結果無價值論則站在個人主義的立場,強調對國家權力的制約[30]。歐陽本祺則認為“社會法治國”(即社會本位②應當指出,國家本位與社會本位絕非等同的概念,只是鑒于中國的悠久歷史上君主權力的絕對強勢以及小國寡民的社會意識形態,我們缺少“市民社會”這個國家與個人間過渡的形態,即“國家吞噬社會”;再者鑒于國家本位和社會本位均是相對個人本位而言,前兩者在注重集體利益的至上性方面沒有大的區別,因此囿于篇幅所限筆者在此不展開詳細的區別解析,請求諒解。)是德國憲法的一個基本原則,而“保護基本人權”是日本憲法的一個基本原則。……人權保障的價值觀內在地要求法益侵害說,而不是規范違反說[31]。即鑒于我國法治剛起步,人權保障意識極度缺乏的情境,應采取日本而非德國的法益觀,亦即結果無價值的法益觀。筆者也更為贊同后種觀點,前文已述,在德國等西方諸國經歷過啟蒙運動后長期的人權啟迪,權利意識已深入人心,其法律制度上向社會本位傾斜只不過是對過度的個人主義之糾偏,仍受個人權利的制約,而對于沒有法治傳統的我國,在個體權利意識缺位的情況下,當務之急是補缺,而不是盲目跟進。如果說二元的行為無價值是個體在社會本位面前的退讓,抽象危險犯的一元行為無價值則立足于社會風險預防的視角下將個人本位無限縮小,其將國家的法秩序與規范視為至上,只要對整體規范有所挑戰,不論是否有法益侵害的結果均可入罪,“在風險刑法中,法益的地位正在下降,甚至有被終結的危險”[32]。這樣一則會使民眾動輒得咎,束縛了個體的行動自由,二則消解法益的立法導向機能以及賦予處罰范圍合理性、明確性的機能。

如果說“法治”的精髓在于限權(力)護權(利),刑事法治的當然蘊意便是限制國家刑罰權的肆意發動從而保障作為個體存在的權利與自由。即刑事法治在國家與個人之間,“忠實”地站在個人一邊,而法益上的國家觀主張對法規范的絕對維護,意在維護國家統治的權威,并以風險為由主張國家刑罰權的積極主動化,這便違背了刑事法治的意旨。

其實即便是在社會結構正在悄然發生變化、刑法上行為無價值論占主導的德國,風險刑法理論以及抽象危險犯也飽受爭議,赫爾佐克提出的“通過危險刑法所產生的刑法的危險”并不是危言聳聽,羅克辛也認為,“在運用刑法與風險作斗爭時,必須保護法益關系和其他法治國的歸責原則。在無法做到這一點的地方,刑法的干涉就必須停止”[33]。脫離法益侵害原則管束的刑法極易在“風險”理論的煽動下無節制地擴展處罰范圍,其對個體自由的潛在威脅不容輕視。

(三)風險刑法理論對責任主義的突破

責任主義又稱罪責主義,“是指只有當行為人對所實施的違法行為與結果具有責任能力以及故意、過失、違法性認識的可能性與期待可能性時,才能對行為人進行非難”[34],是在德日刑法三階層犯罪構成體系最后一個層面考察的,關乎行為人主觀心態上的可譴責性,是對唯結果主義的客觀歸罪的反對。我國刑法對故意、過失的認知范疇以“危害社會的結果”加以界定,即對“危害社會”這種后果應該具備故意或過失。而學者一般認為抽象危險犯之可罰性不在于具體的現實危險,而是立法上擬制的危險,是“一種典型的危險的舉止行為被作為犯罪而處于刑罰之下,不需要在具體案件中出現一種危險的結果”[35]。既然不需要具體認定法益侵害(或危害社會)的結果,自然也就無須認定針對此結果的主觀故意或過失心態,即便行為人自信沒有任何危險發生,客觀上也確實不存在實際危險,只要具備相關行為便可構成犯罪,正因此德國學者考夫曼認為抽象危險犯與罪責原則發生沖突[36]。究其原因,在于抽象危險犯以風險理論作為背景,以風險防控本位展開論述。如有學者指出,“……作為風險控制機制中的組成部分,刑法不再為報應與譴責而懲罰,而主要是為了控制風險而進行威懾。在威懾成為施加刑事制裁的首要理由時,傳統刑事責任原則所構建的防線便很難再全面把守。”[37]

這里涉及一個刑罰的正當化根據問題,關于此問題在刑法理論上經歷了一個由絕對的報應主義向絕對的預防主義再到并合主義的轉變,“以眼還眼、以牙還牙”的絕對報應并不符合實質的正義,在現實生活中對行為人施以刑罰也不可能完全忽略預防的因素;但堅持絕對的預防而去除報應因素,便失去了刑罰應有的邊界,司法者完全可以基于主觀臆斷而判定預防必要性的大小,而不必考慮行為本身以及行為人主觀心態的可譴責性,罪與刑也就失去了比較清晰的匹配尺度,容易回溯到封建時代刑罰的肆意。因此,絕對的報應刑論與絕對的目的刑論均不可取,“目的刑論的缺陷正好需要報應刑論的優點來克服,報應刑論的缺陷恰好需要目的刑論的優點來彌補。于是,并合主義成為理想的刑罰觀念”[38]。既然刑罰的論處必須考慮報應的因素,不可能完全脫離報應刑論而倒向預防主義,就不能不考慮行為人基于自由意志下的主觀心態,因為正是行為人的主觀惡性(具有自由意志的人選擇了違法)以及行為本身的法益侵害性構成了報應的基礎。以上論者脫離報應主義的話語體系而認為“刑法不再為報應與譴責而懲罰”,進而認為關注行為人主觀心態的責任主義難以跟上時代步伐,這近乎絕對的預防主義,極易導致國家刑罰權的無節制擴張而侵犯作為個體的柔弱權利。

風險刑法理論基于風險預防的必要性而削弱主觀過錯在刑法非難上的評價地位,如有學者指出,“風險刑法將罪責的意涵從‘可非難性’轉換為‘預防必要性’,歸責的過程不再是將特定后果通過歸因歸咎于行為人的過程,而是為了分配責任的需要而進行歸責的過程。”[39]其實這里還涉及罪責(報應)和預防必要性在刑事責任承擔(刑罰)上的比例分配問題①持并合主義的學者在報應和預防之間也有不同側重,一般認為基于個人本位的并合主義更側重于報應論,基于社會本位的并合主義更側重于預防論,兩者對報應在并合主義中的分量觀點不同。前文已述,我國并無個人本位的傳統,在權利意識缺失的背景下,在建設法治國的初期在國家(集體)和個體之間,易向個體傾斜,基于此,筆者更贊同側重于報應的并合主義,即在刑罰中報應因素的分量應大于預防。,即能否對于無罪責(或無法證明罪責)而有預防必要性的行為進行刑事處罰,或者能否對罪責較小而預防必要性較大的行為處以較重的刑事處罰,風險刑法的上述論調對此顯然是持肯定態度,但筆者認為預防必要性充其量只是對在具備主觀罪責前提下的刑事責任的進一步限縮,而不是擴張,兩者是原則與例外(補充)的關系。正如羅克辛教授(其本人便持并合主義觀點)指出的,“刑罰總是以罪責為條件的,因此,還沒有什么預防性刑罰化的需要,能夠大得可以對一種與罪責原則相矛盾的刑事懲罰加以正當化。要求把一種預防性刑罰的必要性承認為一種刑事可罰性的額外條件,僅僅意味著在刑法侵犯面前提供一種進一步的保護,在這里,不再僅僅是預防性的許可要受到罪責原則的限制,而且是對有罪責舉止行為進行刑事懲罰的可能性,也將受到預防必要性的要求的限制。”[40]顯然,羅克辛基于刑事政策與刑法一體化的考慮主張在刑罰中納入預防因素的考量,但這只是一種在具備罪責下的進一步限制,而不是突破罪責原則的擴張,預防因素只能在罪責應有的射程范圍內有所收張。羅克辛基于以刑事政策為基礎構建的刑法體系主張“刑罰是同時取決于兩個因素,其一是,用刑罰進行預防的必要性;其二是,犯罪人罪責及其大小”“刑罰受到了雙重的限制,刑罰之嚴厲性不得超過罪責的嚴重性,同時,也不能在沒有預防之必要的情況下科處刑罰。這也就是說,如果有利于對犯罪人實行再社會化的話,那么,是可以科處比罪責之嚴重程度更為輕緩的刑罰的;如果沒有預防必要的話,甚至可以完全不科處刑罰”[41]。也就是說預防必要性只有出罰或減罰的功能,而不具備加重處罰或本來基于罪責不應處罰而創造處罰的功能。德國學者許乃曼教授也指出:“由應報刑法轉向預防刑法,這絕非表示我們可以揚棄個人之可非難性,其僅僅只是將個人之可非難性,由原本作為可罰性充分且必要的條件變成只是必要條件。”[42]如果用A表示罪責,B表示預防必要性,C表示刑事責任,用形式邏輯加以演示羅克辛與許乃曼的邏輯思路:

報應刑法:A→C, ? 預防刑法:A∩B→C

而持風險刑法理論的學者主張由罪責向預防的轉換,顯然其邏輯進路是:

報應刑法:A→C, ? 預防刑法:A∪B→C,甚至B→C

雖然其運用了德國刑法學者刑事一體化的話語體系,但顯然對預防因素的考量過于人為拔高,其邏輯論證及學理說服力便大打折扣。

持風險刑法理論的學者還主張嚴格責任的引入以補劑“有組織的不負責任”,貝克指出,“第一次現代化所提出的用以明確責任和分攤費用的一切方法手段,如今在風險全球化的情況下將會導致完全相反的結果,即人們可以向一個又一個主管機構求助并要求它們負責,而這些機構則會為自己開脫,并說‘我們與此毫無關系’或者‘我們在這個過程中只是一個次要的參與者’。在這種過程中,是根本無法查明誰該負責的”[43]。我國也有學者認為,“為了有效控制風險,防范風險制造人利用‘有組織的不負責任’的機會主義,制造法律所不容許的風險而不被處罰的現象一再發生,刑法必須找到相關責任人頂缸。即便其對危害結果之產生沒有故意甚至沒有過失,但只要其親身參與了風險制造過程,就會被作為潛在的刑事責任主體而被刑法警惕的目光牢牢鎖定”[44]。此理論運用到抽象危險犯中便是只要具備外在的相關行為,像上文提及的德國刑法學界放火罪的案例,行為人的主觀意思在所不問,便可直接入罪。但此理論存在諸多缺陷,其一,刑事責任并非是對風險規制的唯一手段,在因為行為過程錯綜復雜、無法查明直接責任人時,完全可以依照《侵權責任法》關于嚴格責任、公平責任的規定讓行為人承擔一定責任,既可保證基本的公平正義,又保障了被害人的相關權益,而大可不必讓刑法大動干戈;其二,具體犯罪過程中的因果關系及行為人的主觀意思本應由代表國家的控方予以證明,僅因為證明難度大而干脆不予證明便將無法查清的不利后果盡都交給被告人承擔,并不符合法治國的人權保障原則,極易束縛國民的行動自由,卻導致國家的刑罰權信馬由韁、隨意馳騁;其三,風險社會視闕下的“風險”概念并非簡單的負面信息,它既會帶來不確定性和危險,也會產生好的效果,是經濟活力和許多創新的源泉[45]。對具備風險的“失敗”行為一概追究刑事責任只能平添科研者們的疑慮、束縛其手腳而不敢從事有價值的活動,使諸如新藥品研發等科學創新裹步不前,因噎廢食并非解決問題之道。也許基于此種種緣由,即便在嚴格責任日益興盛的英、美國家,也有學者持批評態度,“從道德上來說,懲罰一些意外造成社會危害而不是基于自己自由意志造成了社會危害的人是不正當的”[46]。并且,如上文提及,嚴格責任的引入刻意忽略行為人的主觀過錯,這與風險刑法理論所倡導的規范違反或行為無價也存在沖突,導致風險刑法理論在違法性的根據上也不能一以貫之。

通過以上論述可見,持風險刑法觀者不再拘泥于刑法的被動、收斂,而主張其積極擴張,在個人自由或人權保障與國家整體安全之間毅然選擇了后者,由此對個人自由產生了潛在威脅。羅爾斯在分析立法的正當性時指出,“立憲會議的各方在建立這種制裁體系的過程中必須權衡它的利弊:一是由稅收所支付的維持機構的費用;二是對代表的公民的自由構成的某種危險,這種危險可以由這些制裁將錯誤地干預公民自由的可能性來估量。只有當這些弊端比由于不穩定而喪失自由的弊端更小時,一個強制機構的建立才是合理的”[47]。筆者認為第一點可以用刑法的謙抑性,即上文所提及陳興良教授以刑法經濟性——以最小的支出獲取最大的社會效益——加以替代。第二點即刑法的規制應立足于公民自由的維護。“秩序與自由,從來都是對立統一的范疇。公權力主體關注的重點是政治和社會秩序的形成、穩定與持久,而私權利關注的重心則是自身權利的捍衛和保障”[48]。法治軌道上的國家治理的理想目標是秩序與自由的動態平衡,但當兩者發生沖突難以抉擇的時候,法治的理性應當是限制公權力保障私權利。但風險刑法理論拋棄刑法謙抑,主張立足于社會秩序的維系而擴展刑法規制范圍,卻忽略了刑法自身應有的品性,進而對公民自由造成不必要的威脅(下文將論述有些風險是不應以刑法強制介入的),因此與刑事法治的意蘊已經背道甚遠。

二、風險理論下抽象危險犯的應然路徑——立法與司法的雙重審視

風險刑法理論立足于德國學者貝克以及英國學者吉登斯所倡導的“風險社會”理論背景,將彼社會學、管理學層面的“風險”直接運用到此刑事領域,這種簡單的由彼及此的論證過程其實是置刑法本身的特殊性于不顧所致。在風險刑法理論視閾下的抽象危險犯置實際危險于不顧而徑直入罪,也有違罪刑法定人權保障之實蘊、法益侵害原則以及罪責原則,因此給予其立法與司法上的“再造”實為必要。

(一)由“風險”到“危險”——立法的篩選與塑造

風險刑法理論的倡導者從公共政策(體現在刑法領域便是刑事政策)對刑法的外在影響上來論述刑法變革的需要,如有學者指出,“作為國家實現社會控制的政治策略和表達方式,公共政策旨在支持和加強社會秩序,以增加人們對秩序和安全的預期。公共政策的秩序功能決定了它必然是功利導向的,刑法固有的政治性和工具性恰好與此導向需要相吻合。無論人們對刑法的權利保障功能寄予多大期望,在風險無所不在的社會中,刑法的秩序保護功能注定成為主導”[49],這無疑是以將刑法作為政策之仆役的“法律工具論”為前提的,我們暫且不論“工具論”之法理學、法哲學根基是否牢靠,這種無視法律自身的特殊性和規律性,而一味強調法律服務于特定功利目的的論調,并不利于法律自身的相對獨立性,也不符合“依法治國”(而非“依策治國”)“法律至上”(而非“政策至上”)的法治國理念。因此筆者較為贊成陳興良教授的觀點,“過于強調刑法的刑事政策化,使刑法淪為實現刑事政策工具的傾向是危險的,也是應當警惕的”[50]。

該論者還主張,“只要風險存在,刑法決策者做出政策導向的功利選擇便不可避免。風險因素決定風險刑法存在的合理性”[51],此話前半句并無不當,當權者的政策引導必然會或直接或間接地影響到法的運行,這是任何時代都無法避免的,在封建的君主本位時代,國王的想法可以直接毫無攔阻地轉化成法律,法律僅是政治意志的婢女,毫無保障人權的功用可言。到了資產階級興起,自由民主呼聲漸長,人們日益倚重法律來維護自身的權益,其前提便是脫離政治意志的束縛,即法律自身獨立。但國家(尤其是民主國家)的整體意志在很多情況下對社會的良好運行是有益的,一概拒之也是不現實的,由此產生了一個問題,“如何更有策略地使政治力量深入法律,同時使法律力量脫離政治”,刑事政策這一獨立于政治和法律的“緩沖區”應運而生,“刑罰的追加可以不再直接追問政治制度,只要在刑事政策的層次討論如何使刑罰制度較能達成吾人的秩序期待”[52],由此主張刑事政策與刑法一體化的理論是正確的,刑事政策可以盡大程度過濾掉政治的不合理訴求。

但該論者的下半句“風險因素決定風險刑法存在的合理性”,其中蘊意是政策需要決定刑法理論本身,這為筆者不能茍同。其一,筆者雖贊成刑事政策對刑法教義理論的補充,但前者僅是后者的必要條件而絕非充分條件,刑法有其自身的規律性,也受政策之外的其他因素影響;其二,刑事政策的引入是為了解救刑法擺脫政治,而不是代替政治對刑法以新的奴役。刑事政策只是作為原則附加的例外,不能替代原則本身。羅克辛是集刑事政策與刑法一體之大成者,他本人也認為,刑事政策“不輕易使用”“若允許通過刑事政策上的評價來打破教義學上的基本原則的話,那么這就要么會導致不平等或者專橫地適用法律——這樣體系所具有的優點就立馬蕩然無存”[53]。可見主張風險刑法的學者以公共政策回應社會風險為由,而認為傳統刑法應當隨之轉型的觀點,并不符合刑事政策與教義刑法基本原則的關系,是過于放大了刑事政策的體系性地位的結果。正是基于此,不能將公共政策所關注的社會整體“風險”悉數照搬到教義刑法中來,讓刑法為應對“風險”而沖鋒陷陣。有學者提出“刑事政策的謙抑寬容價值理念”,即以刑法謙抑性限制刑事政策的邊界,其具體內容為:“最大限度地保障人權、最大限度地促進社會發展、最大限度地體現相對公正、最小限度地維持秩序(必要秩序)”[54]。筆者極力贊同該種觀點,這便是刑事法治視野中刑事政策的當然定位。但風險刑法的刑事政策顯然是趨于“最大限度地維持秩序”“最小限度地保障人權”,是刑事法治下刑事政策的錯位。

但風險社會理論畢竟一定程度上是對高度生產化的現代社會的真實寫照,交通事故、食品安全、醫藥品生產、生化危險物品生產運輸等都是現存的“風險”,也在很大程度上威脅到人類共同體的安全。再者,刑法作為法律之一,自有其調控一定社會關系的職責,反對風險刑法理論并非主張刑法在社會風險面前無動于衷,而是主張不能撼動刑法謙抑的固有根基。并且刑法謙抑并非在面臨社會失序時一律“不作為”,而是基于刑法與其他部門法的內在規律,有所為有所不為。

“風險”并不同于“危險”,前者是中性概念,禍福相倚,不能一概制約,以免扼制其內含的更大的有益成分從而束縛社會進步;后者則含有一定的“危害”因素,才是應為我們重點關注的①即便如此,在現實生活中“風險”與“危險”的邊界也不易區分,筆者認為大體而言“風險”之“害”具有很大不確定性、難以預測性,相反其“利”卻是現實可感知的,并且往往其利大于害,總體是有利于社會發展進步的;但“危險”其“害”是比較明確、可感的,公眾對此也有共識,并且總體是弊大于利的,威脅到人們的生活安定。。

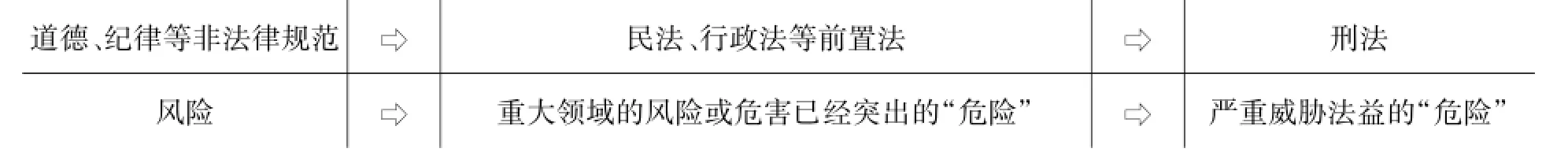

正像德國學者指出的,“人們必須學會不能把風險想象如同危險一般,簡單地視為只是負面的東西,而必須把它視為一個有意的、作為的對象,而人們因為吸收這個風險而有所獲益”[55]。因此,我們所說的需要調控的“風險”應該是“危險”居多,首先,法律并非調整社會關系的唯一手段,在面對社會整體風險時,道德、行業紀律、公司章程等非法律規范完全應當、也能夠起到一定的調整作用,其對“風險”的規制不在于懲罰性的后果,而是保障生產運作過程本身更好趨利避害。其次,對于重要生產領域的“風險”或危害比較明顯的“危險”,需要進入法律調整領域,但基于刑法的二次規范屬性或謙抑性,不能把規制風險的重任讓刑法獨自承擔。正如羅克辛所說,“法益保護并不會僅僅通過刑法得到實現,而必須通過全部法律制度的手段才能發揮作用。在全部手段中,刑法甚至只是應當最后予以考慮的保護手段,也就是說,只有在其他解決社會問題的手段——例如民事起訴,警察或者工商管理,非刑事懲罰,等——不起作用的情況下,它才能允許被使用。人們因此稱刑罰是‘社會政策的最后手段’,并且將其任務定義為輔助性的法益保護。”[56]因此,這等風險需經過其他法律的嘗試與檢視,才能進入刑事法域。再次,需要刑法規制的“風險”其實是危害比較突出、波及較為廣泛、威脅到不特定人的既存利益(即法益)的“危險”。由此便形成了以下調整位階:

道德、紀律等非法律規范 ? 民法、行政法等前置法 ?刑法風險 ? 重大領域的風險或危害已經突出的“危險” ? 嚴重威脅法益的“危險”

有學者認為德國刑法的客觀歸責理論是在風險刑法話語體系下對傳統刑法歸責范疇的超越[57],我國學者在翻譯羅克辛教授的客觀歸責理論時,以“不允許性風險的創設”“不允許性風險的實現”表述,但此“風險”絕不同于風險理論之風險,僅因字面表述一致而拿客觀歸責為風險刑法服務恐怕有望文生義之嫌。筆者認為,客觀歸責理論作為對因果關系理論的發展,此“風險”是已經過刑法評價的“風險”,也就是“危險”,而絕非普遍意義上的社會風險。其實,我國臺灣地區學者在引入客觀歸責理論時便運用了“危險”的概念[58],筆者也更贊同在刑法領域使用“危險”概念,一切未達至刑法評價階段、未暴露明顯的嚴重侵害法益的“風險”,也就不是刑法意義上的“危險”,自然不應強求刑法“為他人作嫁衣裳”。

關于危險駕駛罪的行為方式,早先就有人建議將“毒駕”入刑,如果單從風險控制的威懾角度來講,“毒駕”之性質惡劣程度比“醉駕”有過之而無不及,入刑便屬情理之中,但不能不考慮刑法自身的特性。“刑法不理會瑣碎之事”[59],刑事立法只是將現實中較普遍的侵害法益行為類型化,不可能照顧到所有個別的角落,“毒駕”相對于“醉駕”便屬個別化,所以“毒駕”充其量僅是其他法規制的“危險”,刑法的“輔助性的法益保護”也決定了此類行為不應進入刑法評價領域,因此不應由刑法應對。有學者也曾提出“盲駕”入刑的建議[60],但未被刑(九)草案采納,蓋因考慮到“盲駕”的危害性尚未達到像“醉駕”那樣需要刑法出動的程度,批評教育或其他行政處罰措施完全可以應對,刑法自身的謙抑本性決定了此“危險”尚處前置法評價階段,尚未達至刑法評價的領地。

筆者并非一概反對刑事立法抽象危險犯的設置,更非基于刑法謙抑而極端地認為刑法規制范圍越小越好、絕對不能擴張,只是反對過于迷信刑法的風險預防功用而造成犯罪化的盲目擴張,經由“風險”到“危險”的層層過濾,達至刑法階段,即“不得不”規制的危害程度,方可以刑事立法加以確立為犯罪。針對客運業務牽涉著大量乘客的人身安全,而超速或超載極易對這些生命產生危險隱患,并且基于現實中危險物品運輸肇事而造成大量人員傷亡的教訓①例如,2014年3月陜西省晉濟高速公路晉城段巖石后隧道內甲醇運輸列車肇事案,造成40人死亡,12人受傷;2014年7月湖南邵陽市境內滬昆高速公路運載乙醇貨車肇事,造成54人死亡,6人受傷;2015年新年伊始,山東榮烏高速公路萊州段一起危險貨物運輸車肇事,造成死亡12人死亡。參見危險品貨物運輸車輛安全行駛至關重要[N].上海法治報,2015-02-05.,即“客運超載、超速駕駛”“危險化學品駕駛”對不特定多數人的人身安全形成了巨大的威脅,基于這種侵害重大法益的可能性,從法益保護角度講刑(九)擬將之以危險駕駛罪規制,有其合理性。

(二)抽象危險犯的司法處境——但書實質出罪論的運用

刑法理論針對抽象危險犯采取“擬制說”,即抽象危險犯之危險乃基于一般經驗將特定行為類型化后行為自身當然包含的因素,立法擬制帶有強制性,因此不容納司法中的具體危險認定。但凡擬制均帶有一定的政策導向性,而政策之合理性必須先經驗證。針對危險駕駛罪,持擬制論的學者一般主張,只要行為人在醉酒狀態下駕駛機動車,就決定了其自身的普遍危險性,不論在具體個案中是否有實際危險存在,即使醉駕行為沒有造成任何危險,也不影響其刑事可罰性[61]。但這種刻意忽略司法具體認定的理論不符合法律適用的個別正義,上文也已長篇論述,即便客觀上沒有任何實際危險也不影響定罪處罰的做法違背了罪刑法定所蘊含的罪刑均衡、人權保障,也違背了法益侵害原則以及罪責原則,基于政策應對風險的功利目的而顛覆教義刑法的基本原則,其正當性本身便值得質疑。

針對醉駕入刑后,醉酒駕駛機動車的“入刑熱”,最高人民法院副院長張軍曾提出,“各地法院具體追究刑事責任,應當慎重穩妥,不應僅從文意理解刑法修正案(八)的規定,認為只要達到醉酒標準駕駛機動車的,就一律構成刑事犯罪,……根據刑法總則第十三條規定的原則,危害社會行為情節顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪。”[62]對此社會各界也產生了陣陣批評之聲,有人認為,對醉駕來說,也存在“情節顯著輕微”一說不成立。因為醉駕是“行為犯”,不是“結果犯”,只要有醉駕行為,不論是否對他人造成了損害,均構成犯罪,這樣立法的目的符合用重典治醉駕以保障人民群眾的生命財產安全[63]。之后公安部和最高人民檢察院也分別表態,對于醉酒駕駛,一經核實就會立案或一律起訴,不會考慮情節輕重問題。

其實這關涉到對刑法體系以及抽象危險犯的理解問題,筆者認為,刑法總則對分則應該具有統攝力,這不應因分則的罪名性質而有所區分,具體的行為如果不聯系一定的危險或實害后果,基本不可能判斷其情節輕微與否,我們說故意殺人罪情節輕微很大程度上是說其特定行為方式對他人生命健康權侵害不大。對危險駕駛罪來說,同樣是醉酒駕駛,一人發生在空曠無人的青藏公路,一人發生在東部發達城市的主要干道,單純考慮行為本身而絕對排除對法益的威脅程度,當然不存在“情節顯著輕微”的問題,但上文已述,這種只考慮行為本身的一元行為無價值論存在重大的理論缺陷。上述反對者既然贊同危險駕駛罪的設置是為了保障人民群眾的生命財產安全,此罪從立法到司法的運作恰能滿足此目的,僅此已足,任何超出此目的而增添的刑罰量都是不正當的。如果根據具體司法案件認定根本沒有實際危險,則對人民群眾的生命財產安全沒有任何威脅,超出此罪本身的目的而一律定罪處罰,不具備相當的合理性。司法上的一刀切也不利于做到區別不同情形不同對待。

不贊同但書規定適用于此罪的觀點源于對危險駕駛罪的“擬制說”,擬制具有強制性,當然不允許法官根據具體情形的不同裁量。但筆者不贊同“擬制說”。“擬制說”本身在德國也飽受爭議,雅科布斯便認為,對于一種法益侵害的前階段,尤其是對抽象危險犯罪的犯罪化,在一個自由的國家里,大部分都不會是合理的。他認為,在一個舉止行為“沒有后果和從其方面看,完全不危險或者僅僅具有有限的危險”時,這種刑事懲罰就不具備合理根據[64]。筆者認為“推定說”具有更大的合理性,即抽象危險犯之危險乃基于一般經驗的立法推定,而非擬制。亦即“人們經過對無數事例的反復觀察及經驗歸納之后,有鑒于這種附隨于特定行為的典型危險,直接由立法方式推定‘只要從事該行為即具危險性’”[65],既然是“推定”,就不具有必然性,即具有他種可能①這方面“擬制說”沒有較強的說服力,一方面其主張抽象危險犯是基于一般生活經驗的類型化、擬制化,即排除具體認定;但另一方面既然是“一般經驗”,但凡一般必有特殊,這無論是基于邏輯理性還是生活常識必然得出的結論,再者過往的“經驗”也不可能全面覆蓋現實中的紛繁復雜之事。從這方面講,“擬制說”絕對排除他種可能性,是對立法者有限理性的過于自負,因此欠缺合理性。,因此便應允許并保障被告人的反駁權,如果被告人能夠提出證據證明危險駕駛時對他人的生命財產沒有威脅或威脅極為有限,則應排除此罪的成立。基于此,抽象危險犯與具體危險犯之區分不在于司法認定上是否應具備實際危險的問題,抽象危險犯乃立法者基于生活經驗的總結認為原則上一旦具備特定行為,危險是當然存在的,但例外情形下危險的不存在阻卻犯罪(即推定是原則,具體認定是例外);而具體危險犯則必須在個案中具體認定實際危險的存在。兩者并無本質的差異,只是認定程度上的差別。也就是說,抽象危險犯并非不需要實際危險的存在,只是其構成犯罪所需的危險性程度較低而已,如果具體認定時不具備實際危險性則需要實質解釋予以出罪。

堅持形式解釋論與實質解釋論的學者均主張根據法益侵害程度的大小的實質解釋的出罪功能,如陳興良教授主張“建立起形式判斷先于實質判斷的理念,使實質判斷只有出罪功能而無入罪功能”[66]。張明楷教授也主張,“必須從實質上判斷是否存在值得科處刑罰的違法性與有責性,或者說必須從處罰的合理性與必要性的觀點來解釋構成要件”[67],即通過法益的具體衡量將雖符合形式的構成要件但未達到刑罰處罰必要性的行為通過實質解釋予以出罪。我國傳統刑法沒有“法益”的概念及其相關理論,對刑法解釋的理論研究也不成熟,但刑法第十三條但書的規定提供了中國特色的超法規的出罪化機制,有學者基于此指出,“為了避免出現‘使人民看到懲罰,但是卻看不到罪行’的非法治結果,建立‘有罪不一定罰’的出罪機制,在行為成立犯罪與否的判斷過程中,‘司法能動主義’的價值衡量應該是允許的”[68]。而主張但書規定不適用于危險駕駛罪的觀點堵塞了這一唯一的合法的出罪途徑,無疑是不合理的。

因此,對于危險駕駛行為,即便符合形式上的構成要件,如果沒有對法益產生威脅,便不具備處罰的必要性與合理性,運用但書規定予以出罪是恰當的。針對刑法修正案(九)將“在公路上從事客運業務,嚴重超過額定乘員載客,或者嚴重超過規定時速行駛的”納入危險駕駛罪范疇,有委員建議嚴重超載和超速入刑,應該慎用。因為,現在公交客運班車,特別是在上下班高峰時,往往大量超載,如果都要入刑,打擊面就太大了。法律應明確超載超速的具體額度或比例,增強這一條款的可操作性[69]。在刑法中做如此細致的操作不具可行性,但完全可以以立法解釋或司法解釋的形式對此做出原則性的界定,并且允許司法實踐中法官根據具體情形的自由裁量,將符合形式規定,但不具備實質可罰性的相關行為出罪化是合理的。

三、結語

從立法到司法的層層過濾,既能夠充分發揮抽象危險犯調控社會“危險”的特殊使命,又能盡大程度棄除基于風險刑法理論的抽象危險犯與傳統教義學相抵的不合理因素;既能回應刑法應對社會風險的刑事政策訴求,實現刑事政策與刑法的良好互動,又能保持刑法自身的獨立性與謙抑本性。這應該是抽象危險犯在教義刑法中恰到好處的自身定位。所有這些都是教義刑法學基于刑事法治對風險刑法理論的恰當回應,即既不能對現實中的社會風險一概置之不理,也不應突破傳統教義刑法的基本原則。有學者在闡述刑事法治的模式時指出,“中華文化法治意識的缺乏,體現在刑事法領域便是建構刑事法治觀念的淡薄及對刑事法治模式選擇的迷茫。”[70]面對風險理論與刑事法治的疏離與博弈,我們似乎失去了明確的前進方向,法治道路的構建也真可謂應驗了那句“一山放過一山攔”。刑法理念確需更新,但在倡導綜合治理、國家治理現代化的當代,就事論事,完全“身在此山中”而迷信刑法的權威卻忽略其他社會治理措施(包括非刑法法律規范以及非法律規范)的應有效用,既不符合刑法的內在規律,也不符合理念創新的人本導向思維。日本學者佐藤慶幸在談及社會治理時指出,“只有在以‘法的統治’(即法治——引者注)作為主導的價值系統的社會,組織才能獲得理性統治形態。”[71]“法的統治”需要堅持“法律至上”而非“政策至上”,并且尊重法律自身(刑法自身以及刑法與他法之間)的內在規律。在一個歷史上市民社會長期被政治國家吞噬、國家統治或管理①從統治、管理到治理的話語轉變,體現了國家尊重公民主體地位,不再將其視為簡單的客體,而是在實現社會有序發展的互動主體。參見魏治勛.“善治”視野中的國家治理能力及其現代化[J].法學論壇,2014,(2):45.有余而市民權利空間不足的泱泱大族,在現今社會轉向并非自下而上自發而是政府權力導向的國度,在深入推進法治國建設的今天,更應嚴格劃定公權力的應有邊界,更應牢記“法治的根本之義在于權力制約和權利保障”[72],以自由為中心的個人本位法治觀無疑具有自在的合理性。

[1]康均心,申純.刑法修正案(八)的六大理念轉變[N].人民法院報,2011-05-25.

[2]鄧定遠.危險駕駛罪比較研究及其對中國的啟示[J].政法論叢,2010,(4):52.

[3]喻中.作為國家治理體系的法治體系[J].法學論壇,2014,(2):5.

[4]張文顯.西方法哲學[M].北京:法律出版社,2011.288.

[5]陳曉明.風險社會之刑法應對[J].法學研究,2009,(6):54.

[6][29][44]王立志.風險社會中刑法范式之轉換——以隱私權刑法保護切入[J].政法論壇,2010,(3):86,88,87.

[7]劉艷紅.“風險刑法”理論不能動搖刑法謙抑主義[J].法商研究,2011,(4):26.

[8]陳興良.刑法謙抑的價值蘊含[J].現代法學,1996,(3):14.

[9]徐衛東,李潔,等.刑法謙抑在中國——四校刑法學高層論壇[J].當代法學,2007,(1):5.

[10]李海東.日本刑事法學者(下)[M].北京:中國法律出版社,1999.229.

[11][美]約翰·羅爾斯.正義論[M].北京:中國社會科學出版社,1988.238.

[12][法]孟德斯鳩.論法的精神(上)[M].北京:商務印書館,1959.223.

[13]李海東.刑法原理入門(犯罪論基礎)[M].北京:法律出版社,1998.3.

[14][20][72]馬長山.國家、市民社會與法治[M].北京:商務印書館,2002.42,41,1.

[15][65]林鈺雄.新刑法總則[M].北京:中國人民大學出版社,2009.30,76.

[16][19]董邦俊,王振.風險社會中刑法人權保障機能之危機[J].云南大學學報法學版,2010,(1):59,59.

[17]謝杰,王延祥.抽象危險犯的反思性審視與優化展望——基于風險社會的刑法保護[J].政治與法律,2011,(2):75.

[18]馬漢寶.法律思想與社會變遷[M].北京:清華大學出版社,2008.10-11.

[21]薛曉源,劉國良.全球風險世界:現在與未來——德國著名社會學家、風險社會理論創始人烏爾里希·貝克教授訪談錄[J].馬克思主義與現實,2005,(1):45.

[22][英]安東尼·吉登斯.失控的世界[M].周紅云譯.南昌:江西人民出版社,2001.18.

[23][英]安東尼·吉登斯.現代性的后果[M].田禾譯.南京:譯林出版社,2000.115.

[24]舒國瀅.法哲學沉思錄[M].北京:北京大學出版社,2010.316.

[25][德]李斯特.德國刑法教科書[M].徐久生譯.北京:法律出版社,2006.8.

[26]高巍.抽象危險犯的概念及正當性基礎[J].法律科學,2007,(1):71.

[27]張明楷.結果無價值論的法益觀——與周光權教授商榷[J].中外法學,2012,(1):25.

[28]張明楷.行為無價值論的疑問——兼與周光權教授商榷[J].中國社會科學,2009,(1):100.

[30]周光權.行為無價值論的法益觀[J].中外法學,2011,(5):957.

[31]歐陽本祺.規范違反說之批判——與周光權教授商榷[J].法學評論,2009,(6):41-44.

[32]王振.堅守與超越:風險社會中的刑法理論之流變[J].法學論壇,2010,(4):71.

[33][35][36][40][56][64][德]克勞斯·羅克辛.德國刑法學總論(第1卷)[M].王世洲譯.北京:法律出版社,2005.19,278,278,558,23,278.

[34]張明楷.刑法學[M].北京:法律出版社,2011.71.

[37]勞東燕.責任主義與違法性認識問題[J].中國法學,2008,(3):158.

[38]張明楷.刑法的基本立場[M].北京:中國法制出版社,2002.337

[39][57]陳曉明.風險社會之刑法應對[J].法學研究,2009,(6):56,58.

[41][53][德]克勞斯·羅克辛.刑事政策與刑法體系[M].蔡桂生譯.北京:中國人民大學出版社,2011.78-79,8.

[42][德]許乃曼.刑法體系與刑事政策[C]//許玉秀、陳志輝.不移不惑獻身法與正義:許遒曼教授刑事法論文選輯.臺北新學林出版有限公司,2006.55.

[43][德]烏爾里希·貝克.自由與資本主義[M].路國林譯.杭州:浙江人民出版社,2001.43.

[45][英]安東尼·吉登斯.第三條道路及其批判[M].孫相東譯.北京:中共中央黨校出版社,2003. 139.

[46][美]約書亞.德雷斯勒.美國刑法精解[M].王秀梅譯.北京:北京大學出版社,2009.110.

[47][美]約翰·羅爾斯.正義論[M].北京:中國社會科學出版社,1988.239.

[48]楊建軍.通過司法的社會治理[J].法學論壇,2014,(2):16-17.

[49][51]勞東燕.公共政策與風險社會的刑法[J].中國社會科學,2007,(3):128,137.

[50]陳興良.刑事法治視野中的刑事政策[J].江蘇社會科學,2004,(1):129.

[52]許恒達.刑罰理論的政治意涵——論刑事政策的誕生[J].月旦法學雜志,2006,(10):201-202.

[54]魏東.和諧社會的刑事法治理性探討[J].現代法學,2007,(1):42.

[55][德]尼克拉斯·魯曼.生態溝通[M].湯志杰、魯貴顯譯.臺灣桂冠圖書出版公司,2001.113.

[58]蘇俊雄.從刑法因果關系學說到新客觀歸責理論之巡歷[J].法學家,1997,(3):75.

[59]張明楷.刑法格言的展開[M].北京:北京大學出版社,2013.166.

[60]桂亞勝.追求“盲駕”入刑并非法治進步[N].上海法治報,2014-11-19.

[61]謝杰,王延祥.抽象危險犯的反思性審視與優化展望——基于風險社會的刑法保護[J].政治與法律,2011,(2):77.

[62]最高人民法院副院長張軍.正確把握危險駕駛罪構成條件[EB/OL].[2015-01-04].http://news.xinhuanet.com/mrdx/2011-05/11/c_13868884.htm.

[63]陳世幸.醉駕入刑不能由法官自由裁量[N].南方日報,2011-05-13.

[66]陳興良.形式與實質的關系:刑法學的反思性檢討[J].法學研究,2008,(6):107.

[67]張明楷.實質解釋論的再提倡[J].中國法學,2010,(4):51-52.

[68]劉艷紅.刑法的目的與犯罪論的實質化——“中國特色”罪刑法定原則的出罪機制[J].環球法律評論,2008,(1):44.

[69]刑法修正案九草案修改危險駕駛罪[EB/OL].[2015-01-05].http://www.1f.com.cn/news/2014111/zixun2890.html.

[70]劉艷紅.實質刑法觀[M].北京:中國人民大學出版社,2009.48.

[71][日]佐藤慶幸.官僚制社會學[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2009.61.

責任編輯:王瑞

The Alienation and Game Between the Theory of Risk and the Rule of Crim inal Law—The Study Based on the Abstract Dangerous Crime

Mao Lingling Cui Zhiwei

(East China University of Political Science and Law,Shanghai200042)

The principle of legality,legal interest infringement and principle of responsibility,these three criminal dogmatic principles,are the embodimentof the spirit ofmodesty of criminal law,also are the foundation of the rule of criminal law.The idea of risk criminal law theory deviates from themodesty nature of criminal law,and has the over-turn conflictwith these three principles,easy to cause unnecessary threat to civil liberties.To promote the governance of state,criminal law of course has its own mission,the appeal of the criminal policy that criminal law needs to dealwith the social overall risk has certain rationality,but criminal law has its independence,and should not be used as a vassal for the policy.The criminal policy under the rule of criminal law should be restrained by themodesty of criminal law.As for the abstract dangerous crime,the risk should be examined and filtered in the legislation;the risk which has a serious violation with the legal interestsof the crime can be criminalized.In the judicial process,shouldn’tabsolutely exclude the definition of the dangerous at individual case,if the defendant has evidence to refute,the actwithout any actual danger should be decriminalized through the substantive interpretation of the proviso.

risk criminal law;abstract dangerous crime;the rule of criminal law;the principle of criminal law

D 924

A

2095-3275(2015)06-0135-13

2015-06-29

毛玲玲(1975— ),女,浙江臺州人,華東政法大學法律學院教授,碩士生導師,法學博士,研究方向:中國刑法與金融刑法。崔志偉(1990— ),男,山東昌樂人,華東政法大學法律學院2013級刑法學碩士研究生。