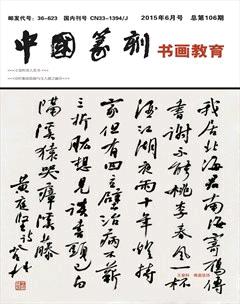

王登科其人其書

陸明君

王登科 遼寧省海城市人,1963年生,吉林大學歷史學博士。2000年—2001年赴日本京都教育大學東洋史學部,師從著名漢學家、書法理論家杉村邦彥先生做高級訪問學者,從事中日近代書法交流史的研究。2009年9月,再入著名鑒賞家、畫家吳悅石先生門下,學習國畫。曾任魯迅美術學院中國畫系書法專業的客座教授。現為中國書法家協會會員,中國書法家協會楷書委員會委員,《中國書法報》副總編輯。2000年被遼寧省文聯評為“優秀中青年書法家”。2008年被遼寧省評為“五個一批人才”。先后在全國、省書法展中獲獎。有學術論文、批評文字多篇,曾獲“全國第五屆書論研討會三等獎”、“全國第二屆書譜獎”。出版專著、畫集四部。創辦鞍山師范學院書法教育學科,并從2004年面向全國招收本科生。2008年應法國克萊蒙市邀請赴法舉辦個人書畫展。2010年3月,應長崎大學邀請,赴日本舉辦書畫展。2012年6月被臺灣慈濟大學聘為首位大陸“博雅”駐校藝術家。 2013年1月,應美國印第安納州之邀,赴美舉辦書畫展。

王登科是我的師兄,我倆讀碩士、博士皆師從于叢文俊先生。登科兄是叢先生的第一屆研究生,而我晚他六年才拜于叢先生門下。王登科的大名,在我剛愛好書法時便知道了,他在1994年讀研究生前就曾參與陳振濓先生主編的《書法學》的撰寫,還獲得了青年書法理論獎書譜獎等,令我欽慕。而隨后登科的書法創作頻頻入選全國大展,并在全國第六屆、第八屆中青書法篆刻展等重要展覽中獲獎,其第八屆中青展的獲獎對聯,剛健而飄逸,在展廳中非常突出,至今我還記憶猶新。他在1999年《中國書法》百名中青年學術展中的行書作品,更寫出了當時的高度,格調儒雅而有新意,用筆輕松自如,饒有韻致。在當時書法傳統功力普遍缺乏的背景下,看到那件作品后,我對登科真是由衷地佩服。當我負笈北上,就讀于吉林大學時,雖然登科早已碩士畢業,離開了學校,但在與他人的交談中,登科兄的形象也逐漸地在我腦海中豐滿起來。有緣的是我倆讀博士時得以同窗共處,并有相見恨晚的感覺。作為同齡人,我倆又有類似的生活背景,都是從農村走出來的,體驗過生活的艱辛,又憑著勤奮改變了命運,都曾做過文學之夢,寫過一點詩歌或散文等抒發自我情調的文字,后又癡迷于書法,走著學術與創作兼融的路子,這些共同的志趣,也是彼此心契的前提。

而我欣賞登科,除了他的才學、藝術作品的個性外,更是他的藝術家的性情與潛質。其一,他是一個真誠的人。真誠不是做出來的,是浸透在骨子中的心性。藝術家如果沒有了真誠,其藝術就不能發乎心、動乎情,他的作品終究是蒼白的。正如登科兄在《硯邊脞語》中所言:“藝術家一定是一個真誠的人。但真誠的人不一定都是藝術家。一個人能對夕陽惆悵,能向落葉傷懷,能被虛擬的故事感動得淚雨滂沱,這是藝術家最基本的人格素質。……藝術家大都敏感神經,他的反面便是麻木。麻木者不仁。故藝術家不僅是真誠的人,從一定意義去講,也是一個慈悲的仁者。”的確,真正的藝術家除真誠之外,還應具有仁愛之心,而仁愛者,其心胸也是寬廣的,必是磊落敦厚之人,登科兄的人格魅力正體現于此。其與佛門結緣,清心茹素,多有善舉,也體現了慈悲仁愛的胸懷。而其開設“里仁館”,更體現了“居身于仁義,寓心于道德”的情懷,其在《論語》“里仁為美”的境界里,肩荷起了振興文化藝術的使命,成為東北地區最具特色的公益性藝術展館之一,其雅懷高志,斯可見矣。其二,他是一個天真爛漫的人。藝術家最難得的是不在世故中泯滅了天真,依舊有一顆童心。登科的筆下多有那些追憶往事的文字,使人仍然感受到了一個童年的他,而童年的記憶與懷想也成為他國畫創作中最擅長最感人的題材。他在《藝術與童心》隨筆中言:“我的藝術靈感,多半與對童年的追憶相伴而生,那些懵懵懂懂、似是而非、莫名的歡娛與憂傷加雜的日子,卻讓我無時無刻地心馳神往。落雪的黃昏,舊日的玩伴,曾怎樣地充實過我少年的夢想?茫然無助,卻快慰無窮,這是童趣的特質,又是藝術的境遇。”登科的天真,使他處事交友也毫無機心,在表象下我們感受不到他的深諳世事與人情練達,而其爛漫的情懷會不時地呈現出來。記得有一次我倆在清華園與油畫家鄭藝先生坐飲,登科興酣感懷,忽然吟詠起他的詩,爾后又放喉清唱起來,看到淚流滂沱的他,我的眼前也氤氳了,這就是性情中的王登科。其三,他是得具藝術通融之境者。中國的傳統藝術,其內在精神都是共通而相融的,藝術家都是具有詩性情懷的,所以書畫家要賴以“詩”亦即文學的涵養而升華藝術境界,登科正是走著這樣一種詩書畫相融的藝術求索之路。

而人們一般多了解他的書法與國畫,卻不知道他在詩詞文學方面也有著精深的解悟,而且還寫過不少的古體詩與現代詩及散文、隨筆等。其在當地與精于詩詞的學者金寶博士等同道文友營造了“詩”的氛圍,對古體詩達到了能即興創作的程度。而其現代詩也寫得情境并發,耐人尋味,如對“鄉愁”的抒發:“在疲倦的旅人眼里,鄉愁是一種美麗的、充滿甜蜜的折磨。它抑或是間老屋,是口老井,是檐前的舊燕,是老母親臨行前的叮嚀,是秋風乍起時故人墳前的衰草……而在詩人眼里,鄉愁就是生命的滋味。”讀到這些親切的文字,感到好似是對自己情愫的描述,也使我想起了臺灣詩人余光中筆下的《鄉愁》。登科的畫為什么會在尋常的造形中生發出內在的力量,就是緣乎他真摯而豐富的詩性情懷。而這也正是當代畫家普遍失闕的最寶貴的資質,所以有人尖銳地說當代畫作多是軀殼作用下的筆墨游戲。人們常常感慨中國第一流的書畫家都是詩書畫皆造極者,而這正是中國藝術的本質所決定的。那些不讀詩書而偏執于巧技者,藝術的靈光是不會降施于他的。而登科的多才兼備及藝術的通融之境,所以贏得了人們的賞識與藏家的關注。

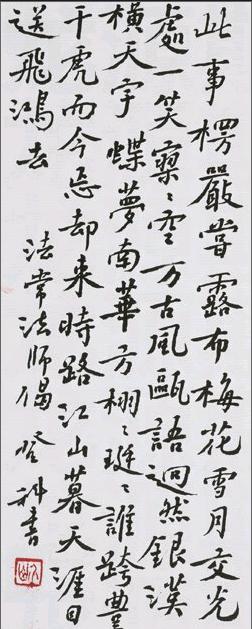

登科的書法,近些年有了很大的變化,與以前追求雅秀、精致一路的書風明顯不同,使我感受到了他的睿智與成熟,體現了技道兩進的修為。我們可從以下幾方面來探尋與理解:一是禪意的心境。當代社會的浮躁,是為藝為學的首要天敵,藝術家在驕躁中停止不前、衰退甚至夭折已是普遍的現象,所以藝術家的發展未來,不在于現時的高度與成就,從一定意義上說取決于其心境。登科兄至于藝術,是一種生命的訴求,所以其在心態上同那些以名利為主導的藝術家就有了本質的不同。更可貴的是其在治學中涵養心胸,不但崇尚魏晉高士玄學背景下的清簡胸懷及宋賢游于藝的自適心態,而且心篤于佛禪之境,禮佛清修,并在寫經畫佛中得到了參悟,在疏離于世俗中,求取了虛曠之心。這種心境,不僅使他的藝術格調與起點超逸于一般的書家,還體現在了創作上,作品中書寫的自適天然與“淡”意流露,都構成了他者所不備的書法因素。二是盡精微與致廣大的藝術表現力。登科浸淫書法幾十年,遍臨諸家,融合碑帖,已逾越了技術的隔障,體現出各體兼擅、大小兼工的創作特點。其楷書平和中有奇意,行書淡然而疏放,草書縱逸恣肆,隸書拙樸中見風規。而登科書法的表現能力可在作品的大、小兩極中充分體現:日常稿札小字古雅精勁,用筆輕松中見沉實;偶有發筆的徑丈大字渾厚而飄揚,酣暢淋漓中顯現了狂傲之心。三是個性化的筆墨語言與獨特的書法審美趣尚。當代書法近些年發展迅速,涌現了一批技術型的年青書家,在筆墨的駕馭上達到了一定的高度,但一個普遍的現象是作品的內涵相對單薄,有的風格乖戾,荒誕不經。而登科的書法始終在傳統的語素中創變,個性鮮明而不失規矩法度,點畫中參透著古代經典作品的形質,皆沒有作意之感,揮運自然,一任性情。其注重書法內在精神的開拓,探索著自我的筆墨意境,其書古雅而具諧趣,奇倔而又散淡,耐人尋味,頗具感染之力,體現了其深厚傳統文化滋養下的審美追求。與六十年代出生的其他優秀的書法家相類似,登科在書法上走著先博而后約的路子,經歷了求索的磨礪,追尋的苦惱與歡欣,迎來了鮮花與掌聲。但登科對自已始終有清醒地認識,并善于反思自我的闕失與不足,以深厚的學術為依托,不斷修正自我,檢點著藝術旅程中的每一步……

對于登科,我雖知之較多,但又有點尚不能窺其真面的感覺,也許認識一位藝術家需要有一定的“審美距離”,而登科沉潛的藝術因質與非凡的藝術創作活力確是難以測度的。我只有最誠摯的期盼,期盼著有抱負、有才情的登科兄在高遠的藝術天空里展開雄健的羽翼。endprint