臺灣三寶

陳嘉林

寶石珊瑚的生態:

1、特性

寶石珊瑚的本體由軸骨、共肉、水螅體三部分所組成,本體的芯就是軸骨。軸骨由大部分的碳酸鈣膠著針骨堆積而成,針骨有紅、白、桃紅、粉紅等石灰質的顏色,是群體的支柱,同時以樹枝狀發展生長。共肉系在軸骨外側,有一層表皮包裹著,又稱皮膜。活皮膜是柔軟肉狀,內有縱走的細小溝道密集。當皮膜達0.2~0.3mm的厚度時,就隆起半球形的瘤狀突起物,又有八只觸手呈輻射狀分布,這些觸手會捕捉隨海流漂浮而來的浮游生物,如橈腳類(Copepoda)等小型動物。水螅體的整個身體,由隔膜分成八個部分,除觸手、口部、胃腔外,還有簡單的神經系統及肌纖維。這些水螅體都各自活動,各自捕食,但水螅體間有神經細胞及溝道互相連結著。因此某一部分的水螅體受到刺激時,會立即經由神經細胞傳達到全部水螅體,而緊急縮回展開的觸手,它們互相連結與協調,合成大群體的生活。

2、成分

寶石珊瑚的軸骨主要是由碳酸鈣形成的,另有少量的碳酸鎂、硫酸鈣、硫酸鐵、有機物、水等成分,其比例如下:碳酸鈣86.97%、碳酸鎂6.81%、硫酸鈣1.27%、硫酸鐵1.72%、硫酸鹽1.33%、有機物1.35%、水0.55%。

3、成長

根據日本高知縣水產試驗場推論一年之間生長數值表(類別寬度mm,高mm):紅珊瑚(0.7~2.4 mm,16~27mm),白珊瑚(1.5~1.6mm,17mm),桃紅珊瑚(1.0~1.1mm

19~20mm)

4、物理性

硬度3.4~3.7,約與貝殼、珍珠相同,比重2.6~2.7。在長波紫外線下,有淡紫色熒光,溶于強酸。

5、生殖

迄今為止,寶石珊瑚的生殖,雖有兩種說法,但是依據意大利米蘭生物學家對38個群體的觀察,認為水螅體只有性生殖,而并沒發現有雌雄共生者。雄性水螅體會在每年春、夏、秋于基部處之精巢,放出白濁精蟲一次,精蟲隨著海流漂散到雌群體內部與卵完成受精。受精后,卵體即開始分裂變態,約經30天胚胎形成實囊幼蟲(Planulae),體長約2mm,體表長出纖毛,體內存滿蛋黃,以備離開母體后有足夠的營養繼續發育,新水螅體的精卵需12年才能成熟。

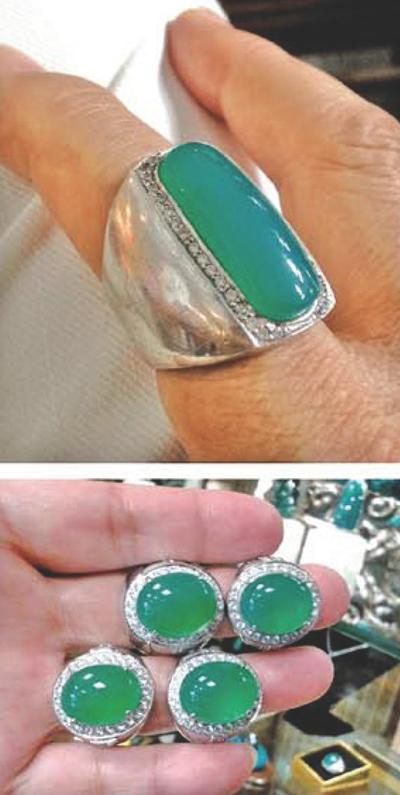

三、臺灣藍寶

這些年,臺灣珠寶界最夯的算是臺灣藍寶(藍玉髓)了,它的量少質佳,引起了搶購潮!當然,臺灣的地質條件得天獨厚,經過二次質變,除出產馳名的臺灣玉外,就是臺灣藍寶了。

何謂臺灣藍寶?從寶石學來講,它是屬硅孔雀石玉髓(Chrysocolla- Chalcedony),透明至不透明、強亮藍色或夾綠色的含銅、鉻玉髓。因不連接分布的硅孔雀石(一種銅硅酸鹽)形成這樣討喜的顏色,它是最受人喜愛的玉髓變種之一,以都藍為上品。其色帶均勻、火光十足,且水頭飽滿并晶螢剔透(圖三)。其形成的模式是隱晶質的帶銅石英,在相對的溫度下,因循環地下水或巖漿水降到地球表面的溫度,地殼富含硅,致使地下水中硅含量常常接近飽和,結果玉髓和其他形態的石英常沉淀在近地表巖石之空洞中。這種水可以溶解先存的物質,如木頭(硅化木中常出現花寶)、骨頭和貝殼之類的物質,然后一點一點地被玉髓所取代。它們可以填充或排列在近地表巖石的各種空洞中,形成結核或晶簇。它們產出的地區大多在臺東縣東河都蘭山、馬太林山、成廣澳山、七里溪及花蓮縣豐濱八里灣一帶。

附注:珊瑚玉

最近在珠寶的賣場上出現了黑馬,亦即為“珊瑚玉”,它乃屬腔腸動物的珊瑚化石,歷經千萬年的粹煉而成。尤以菊花珊瑚的圖騰最為美麗,它被極純的玉髓及各色調的礦物元素置換成朵朵美麗的菊花!筆者幾年前將它命名為珊瑚玉,其結構致密、水頭優等、花紋美麗。