我們為什么敬畏大師

有人曾說,人類的歷史如果沒有了大師的創造,文明將會枯竭,歷史將會凝固。環顧歷史的長河,我們不難發現,大師的名字就像點點繁星輝映著人類歷史文明的進程:巴赫、貝多芬、莫扎特、達·芬奇、米開朗琪羅、羅丹、畢加索、梵·高、吳昌碩、徐悲鴻、齊白石等等,各個領域、各個國度都充滿了大師的氣息。可以說,世界歷史正是因為有了古往今來這些大師,人類的文明才得以不斷向前推進,人類的文化才得以光輝燦爛。當今社會,隨著科學技術的迅猛發展和文化思潮的多元并進,人們在藝術領域的創造中仍在不斷地呼喚著大師的出現。那么,作為一個藝術大師應該具備什么樣的標準呢?

關于大師,《辭海》這樣解釋:大師指有巨大成就而為人所景仰的學者或藝術家。大,顯其宏博,世人難及;師,顯其杰出,足可為世人師。蔡元培先生曾說過:大學者,不是因為有大樓的緣故,而是因為其中有大師的緣故。大師,本是指有巨大成就而為人所崇仰的學者,如《漢書》云,“山東大師,無不涉《尚書》以教”。這里的巨大成就專指經學研究而言,后來擴充到其他領域,專指在某一領域里前無古人、后無來者、開宗立派,在學術或藝術上有祟高地位的領軍人物,如王國維、魯迅、齊白石、黃賓虹等,我們稱之為大師。真正的大師不是自封、炒作或吹出來的,而是要經得起歷史檢驗的德藝雙馨者。

愛因斯坦曾說:“第一流人物對于時代和歷史進程的意義,在其道德品質方面,也許比單純的才智成就方面還要大。”實事上,一位大師,就像一座高山,高山之所以成為高山,一定有讓人仰望的高峰。這座高峰除了他卓越的成就外還有他們的人格魅力。

可見,歷史上長留青史的大師們,感動和影響后人的不僅僅是他們精湛的藝術,也包括他們那種高貴的人格魅力和道德操守。在他們的藝術精品里都存在一個字,那就是“氣”,是氣節和操守。如王羲之、王獻之的優雅之氣,顏真卿、柳公權的筋骨之氣,張旭、懷素的飄逸之氣,啟功的仁和之氣等等,都淋漓盡致地展現在他們的藝術作品里,體現在他們高貴典雅的生活之中。很顯然,要想成為一個大師,就必須有一流的人格操守,必須有高尚的人格魅力。畫家吳冠中先生生前為國內外各大博物館捐贈作品超過153件,這些晚年最重要的作品,總價值估約超過1.9億元人民幣。吳先生堅持在有生之年使這批財富進入到博物館,成為公眾的財富。而學貫中西,匯通古今,堪稱我國學術界的一代宗師的季羨林先生對其留下的大量文物遺產也選擇了捐贈。當代第一書法家啟功一直過著清苦的生活,卻把賣字畫和稿費所得的二百多萬元人民幣全部捐給了北京師范大學,而自己卻住在簡陋狹小的房子里。

此外,大師的思想影響人類的文化,這是不容置疑的。近年來,中國很多大師相繼離去,啟功、季羨林、吳冠中、王世襄、徐邦達等,這些都是我們熟悉的大師。有人說,大師需要時間來成就,同樣,對于大師的解讀也需要時間。那些已故去的大師的思想,仍然會在未來的時間長河里,以不同的方式來發揮其影響力。吳冠中先生在為中國美術界贏得了世界級榮譽的同時,他在藝術理論方面的獨到見解對中國畫壇的影響同樣具有深遠意義。例如,吳冠中先生認為,真情實感是藝術創作的邏輯起點。藝術是誕生于感情的,任何美的表現,美的傳達,美的創作都要出自真情實感。也就是說,吳先生把畫家的“情”看成是捕捉表現對象真情的出發點。他曾在《吳冠中畫作誕生記·碩果》中說道:“藝術是創作者從一個畫像者進入窺視感情深層的探索者……從性情出發張揚個性,挖前人未曾覺察的情之奧秘。”眾所周知,文學上有“推敲”之美談,而吳先生在繪畫上主張“惜墨如金”。吳先生曾在《吳冠中人生小品·戲曲的困惑》中說:“我是竭力主張要創新的,但必須深入理解了舊才能創新。”

另外,吳冠中先生所倡導風格是藝術作品生命的觀點對當今美術界的影響也具有劃時代的意義:“風格無處棲,它是樹,是從幼苗成長的,它長期吸收雨露陽光的滋養,屢經風雪摧殘。不是所有的樹苗都能長成大樹,更不可能在數日數月或三五年便長成大樹,這是藝術規律,也是生命的規律。”(引自《畫中畫》)。由此,我們不難理解,思想對于藝術家,對于一個真正能夠稱得上藝術大師的人來說更是至關重要。可以說,沒有思想,就沒有藝術大師的存在。有什么樣的思想,就會有什么樣的大師。

形而上者謂之道,形而下者謂之器。成就一位大師,既要有道的要求,也要有器的修煉。因此,對其技術性的要求也是一項必不可少的重要條件。所謂思想引領創造,技術實現思想,沒有技術的創造不稱其為創造,沒有技術的思想也必然是空洞的思想。中國傳統藝人有一句行話,叫“藝中有技,藝不同技”。這句話深刻地指出了藝術與技術的聯系。在我們評選的十位大師當中,每一位在其生前所從事的行業中都曾作出過突出貢獻,除了前面提到的吳冠中先生、季羨林先生、啟功先生外,羅哲文也是當之無愧的“中國文物保護泰斗”,而周汝昌則被譽為“紅學第一人”,王世襄是公認的“中國第一玩家”,史樹青是著名文物鑒定家,趙樸初先生之書法被稱之為趙體,徐邦達先生是名符其實的“國眼”,張仃亦為新中國美術事業的開拓者之一……

總之,大師的修養,既包含著豐富精博的思想學識、深厚扎實的藝術功底、獨特鮮明的藝術風格、影響深遠的藝術佳構,又包含有精準巧熟的技術素質和富有激情的藝術創造。從這個意義上講,大師是一個具有豐富涵養的人,大師是一個品格高尚的人,大師是一個具有高超技藝的人,大師是一個富有思想的人,大師更是一個富有創造力的人。“其必古人之所未及就,后世之所不可無而后為之”。

然而,縱觀當今社會,自詡為大師者越來越多,很多宣傳資料及媒體上所宣傳的所謂大師,不僅名不見經傳,可以說根本沒有幾個人知道,不禁令人納悶:是不是現在的“大師”稱號已經像換季大酬賓的特價衣帽一樣誰都可以隨便買一兩件回家用用?當今的藝術界,“大師”桂冠可謂滿天飛,其中有自制名片上“大師”成串的,有花錢買“大師”的,有送畫換“大師”的,也有自己不知道自己已經是“大師”的,更多的“大師”則想方設法把自己變成讓別人崇拜的偶像。

誠然,沒有大師的藝壇是冷寂的,但大師不像評職稱,只要給指標就能評出來;也不能搞“瓜菜代”,濫竽充數,更不能隨意自封或封人。以書畫界為例,據說目前全國書畫家不少于五十萬,如果沒有一個正確的標準,隨便什么人都敢自封大師,其后果真是不堪設想!

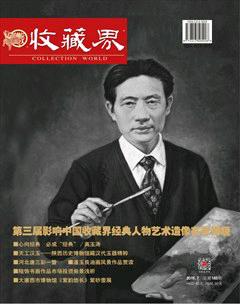

這次的已故大師評選活動,其目的之一就是為大師定一個標準,以區分真大師與假大師。真正的大師,不僅有不朽的成就、獨特的風格、杰出的貢獻、巨大成就、祟高的品格并能經得起歷史考驗。