《比利·巴思格特》之結構主義敘事學研究

多克托羅(1931— )是公認的20世紀下半葉美國最有天賦和抱負及最受尊敬的小說家之一。他獲得過美國全國圖書獎、筆會福克納獎、全國書評家協會獎(兩次)和全國人文科學獎等諸多榮譽。但到目前為止,國內對其作品鮮有研究介紹,而從結構主義敘事學的角度來分析其文本則基本沒有。本文運用結構主義敘事學的方法,對其作品《比利·巴思格特》進行研究,嘗試揭露在充滿血腥與復仇的黑幫社會里,淫、貪、盜、詐等現象比比皆是;人際關系充滿了矛盾與沖突和爭奪支配權無休止的爭斗。小說出版時,《今日美國》稱“《比利·巴思格特》是一本嚴肅的大眾娛樂小說,有著高超的敘事能量與技巧,像簡潔明晰的散文,讀來讓人賞心悅目……”[1]“芝加哥書海論壇”認為小說“結構嚴密緊湊……小說中間的高潮部分在讀者腦海中揮之不去。《比利·巴思格特》甚至可能是多克托羅最好的小說,敘述了一個權力的攫取、操作和沿襲的過程”。[1]

結構主義是興起于20世紀60年代的一種文學批評方法。它尋求批評的恒定模式,要求用相對穩定的模式來把握文學,以達到有理性、有深度的認識;強調文學的整體觀,認為文學系統和外在于文學的文化系統對具體作品解讀的重要性;追蹤文學的深層結構。

托多洛夫的敘事情節模式和敘事時間與《比利·巴思格特》

托多洛夫是結構主義文論的重要代表人物之一。在《敘述的結構分析》一文中,他指出“最小的完整情節可以從一種平衡向另外一種平衡的轉化時看出”。[2]即“平衡——打破平衡——重歸平衡”這一文本普遍模式。具體到文本《比利·巴思格特》則可以歸納為“原本的有序——打破有序——勾結沖突殘殺——現在的有序”這樣一個過程。小說的男主人公比利生活在貧民窟,仿佛是狄更斯筆下的霧都孤兒,都有著一個被凌辱和被拋棄的母親,一個永遠也填不飽的肚子和一種與生俱來的自卑屈辱感。有一天,比利在雜耍時碰到了他崇拜的大人物,即黑幫首領蘇爾茲。蘇爾茲注意到了他,認為他是一個“能干的男孩”,[1]并遞給他一張十美元的鈔票。由此原有秩序被打破,隨之引發一系列事件。在經濟蕭條時期,人民的生活十分困苦。黑社會成員卻敲詐勒索,為非作歹,過著醉生夢死、男盜女娼的荒淫生活。蘇爾茲是一個窮兇極惡,殺人不眨眼的黑社會頭目。被處死之后,比利繼承了他的財產。小說最后,一個穿淺灰色司機服裝的男人給比利留下一個草籃子,里面是他和杜·普雷斯頓的孩子。母親抱起嬰兒,并放在棕色柳條嬰兒車里。最終,一切歸于平靜,事件由勾結沖突殘殺的極度混亂狀態又回復到了更高層次的有序狀態。

小說的第一句是“他一定早就策劃好了這件事了……”[1]這樣一個具有戲劇性張力的句子一下就體現了多克托羅的好功夫。然后,故事由比利的成長歷程和黑幫仇殺這兩條線路交叉進行。比利進入黑幫的第一次任務是接受黑幫財務總管伯曼的派遣,單身前往哈萊姆區一家糖果店收錢。他經受了考驗,出色地完成了任務。“他的心正撲通撲通地跳著,為他生活的美麗和得意而感到幸福和激動。”[1]他為此獲得了一百美元,其生活也因此得到某種程度的改善。

然而,展現在比利面前的是一個雙重世界。一個是金錢帶來的熠熠生輝的尊嚴,另一個是被蘇爾茲解釋為無可厚非的血腥殘殺。此外,另一股力量也起到了相當重要的作用,即小說開篇就出現的人物杜·普雷斯頓。比利無法阻擋自己的眼睛和心靈不去追隨她的妖嬈美麗。她是一個充滿活力的生命個體,不去管殺人滅口、搶劫掠奪那一套,只管追隨自己的內心。其實,她不過是一個無所事事,喜歡在情感游戲里尋歡作樂的“野東西”。比利的敘述打破了傳統的線性敘述模式,是片段跳躍式的。時空的錯位也使小說充滿了神秘感,到處是懸念,形成了一種特殊的藝術張力。給讀者留下了豐富的想象空間以及填補空白的余地,帶來了無窮的閱讀快感。

格雷馬斯的符號矩陣與《比利·巴思格特》

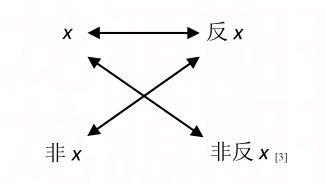

為了對文本進行深入細致的分析,在此引入格雷馬斯的結構語義學理論進行解讀與闡釋。首先運用格雷馬斯文學符號學理論中最著名的“符號矩陣”理論對這部小說進行分析。格雷馬斯提出了解釋文學作品的矩陣模式,即“設立一項為x,它的對立一方為反x,在此之外,還有與x矛盾但并不一定對立的非x,又有反x的矛盾方即非反x”。[3]在格雷馬斯看來,“文學故事起于x與反x之間的對立,但在故事進程中又引入了新的因素,從而有了非x和非反x”,當這些方面因素都得以展開,故事也就完成。如下圖:

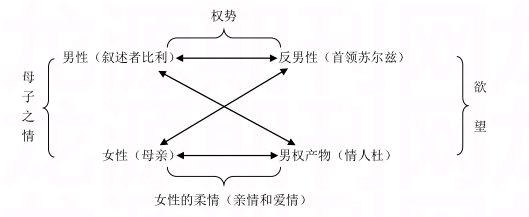

具體到這部小說中,x是比利,與他相矛盾的反x是蘇爾茲。這種矛盾主要集中在對黑社會組織的權力角逐以及對女主人公杜·普雷斯頓的追逐上。非x則是比利的母親,她是一個被丈夫拋棄,精神破裂的形象。表面上,比利確實從物質和精神上支持了母親。母親對兒子所做的一切也心存感激,她雖懷疑兒子參與犯罪活動,但因確實拮據而不得不默許這種行為。多克托羅曾在與克里斯托弗·莫里斯的一次采訪中指出,母親是黑幫世界的對立體,并且“如果比利的母親不是處于現在的情形,比利不可能成就任何事情。從某種意義上來說,比利所做的一切都是為了其母親”。[4]

另一方面,非反x則是女主人公杜·普雷斯頓,她有著優美身段,白皙皮膚和“光滑的金色頭發”。[1]是典型的“貴族階級”模樣。小說的開篇描寫了蘇爾茲處決他的情人。他利用杜·普雷斯頓來對付背叛他的波,并且當著波的面侮辱她。小說對杜這個女性角色的虐待、貶低以及奴役的場景描寫,給讀者留下了第一印象。這個有著婀娜身姿和絕色相貌的女人就像蓋茨比筆下的“金發女郎”,是男性主人公實現美國夢的必要表現。由矩陣圖式可將《比利·巴思格特》演示為下圖:

圖中可見,杜·普雷斯頓是男權社會下男人追逐的產物。她與主人公比利有著相互信任的堅實友情。在到山中游覽時互相同情,又產生了愛慕之情,發生了浪漫的插曲。而與蘇爾茲卻只有金錢售賣關系,因為蘇爾茲是靠權勢和金錢來得到她。由此,通過格雷馬斯的“符號矩陣”對作品中人物關系有個清晰的把握。

格雷馬斯六個行動位的模型與《比利·巴思格特》

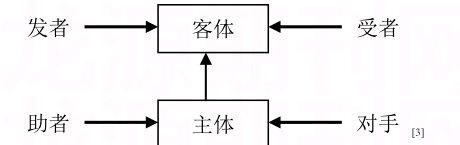

為了進一步發掘小說的深層意義,在此借助格雷馬斯的六個行動位的模型完成對小說文本的敘事結構以及意義生成與呈現的分析。格雷馬斯在《結構語義學》中提出了包括六個行動位的模型。“這六個行動位分別是主體、客體、發者、受者、對手和助者。”[3]“主體是欲望的發出者,客體既是欲望的對象,也是交流的對象,其他兩對行動元起輔助作用”,其中發者與受者關系到“客體的存在方式及最后的歸宿”。[5]助者與對手則對欲望的實現分別起到促進與阻礙的作用。如下圖所示:

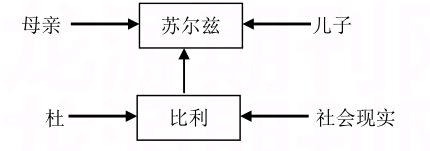

比利是故事的中心人物,為故事的發展提供了基本動力。在作家筆下,他是一個與眾不同的天才式人物,有著雜耍的高超本領和敏捷的思維能力。被蘇爾茲發掘后,他認為這是“命運的改變”。[1]他把蘇爾茲稱為“國王”,[1]是“夢想中的偉大的匪徒”。[1]由此他和蘇爾茲分別成了六個行動位模型中的主體和客體。比利得體的穿著與合適的舉止行為是從杜·普雷斯頓那里學會的,他倆建立了親密信任的關系,理解了愛情的真正含義。比利因為自己的家庭關系和殘酷的社會現實,其母親因被丈夫拋棄而神志不清,父親在他生活中又是未知的量,他迫切地需要找到一個其影響力可以衡量的人物做自己的父親。比利最終墮入了慘絕人寰、兇殺成性的黑幫組織。杜·普雷斯頓和無情的社會現實分別代表了助者和對手。細讀小說,不難發現看似瘋癲的母親對比利以及小說本身都產生了重大影響,對母親的關懷與愛促使比利與蘇爾茲建立了父子關系。毫無疑問,母親在這六個行動位的模型中代表了發者。在小說結尾處,比利有了自己的孩子,雖然是一個不被社會承認的私生子,但是他卻是“我一切記憶的源泉”。[1]通過對文本的上述分析,我們得到了該小說的六個行動位的模型,如下圖所示:

夢想與現實、生與死、靈與肉是一個歷經數年、經久不衰的主題,也是多克托羅鐘情的主題之一。在分析了后現代文化特征以后,美國著名社會學家和政治哲學家丹尼爾·貝爾認為:“外部世界的迅速變化導致人在空間感和時間感方面的錯亂;而宗教信仰的泯滅,超生希望的失落,以及關于人生有限、死后萬事空的新意識則鑄成自我意識的淪喪。”[3]這一時期的作家們對生與死、靈與肉等主題的探討已經不再局限于文學文本,而是升華到對美學和哲學觀的探討。小說以一個孩子的視角,觀照一位有傳奇色彩的天才匪徒的隕落,這一比對,卻為殘忍暴力注入了一抹人性的溫情。歷來,以黑幫為主題的文學被認為是不入流的,低俗的。多克托羅卻極盡抒寫之能事,對匪徒從來不缺乏平淡,他們的生命注定在某一時刻戲劇化地戛然而止如詩歌般好好地詠嘆了一番。這一時期多克托羅的小說創作不僅契合了時代精神,也是與作家個人的審美取向的深度融合。多克托羅的小說從原來那種特定的文化圈層中拓展出來,打破了藝術與生活的界限,置入了人們的日常生活,并成為眾多消費品中的一類。從結構主義敘事學的角度來分析《比利·巴思格特》,給理解文本提供了一個探索文本深層意蘊的獨特視角。

基金項目:2013年貴州省教育廳自籌經費課題“生態·重構·敘事——小說《比利·巴思格特》文本多重解讀”(13ZC089);六盤水師范學院翻譯研究團隊項目階段性成果,編號為LPSSYKJTD201403。

參考文獻:

[1]E.L.多克托羅.比利·巴思格特[M].楊仁敬譯.南京:譯林出版社,2000.

[2]朱立元,李鈞.二十世紀西方文論選(下卷)[M].北京:高等教育出版社,2002:145.

[3]朱立元.當代西方文藝理論[M].上海:華東師范大學出版社,2005.

[4]Morris,Christopher.Model of Representation:On the Fiction of E.L.Doctorow[M]. Jackson:U of Mississippi P,1991.

[5]李廣倉.結構主義文學批評方法研究[M].長沙:湖南大學出版社,2006.

作者簡介:

唐靜靜(1984— ),女,湖南湘潭人,碩士,六盤水師范學院講師,主要從事現當代英美文學研究。