數字調色的藝術 圖解DaVinci Resolve 第二章 達芬奇的工作流程(四)

張寧 何潞申

第四個模塊:編輯(EDIT)快速創建時間線和套底回批

在非線性編輯軟件和Davinci Resolve之間進行數據交換,是調色工作最為重要的流程之一。之前提到DaVinci Resolve 11對剪輯、特效功能的整合,編輯頁面的界面和非線性編輯軟件非常相似,如果剪輯師或者調色師時間允許,完全可以在這里開始并完成影片的剪輯工作。

“套底”和“回批”這兩個詞一直困擾著剛剛接觸調色軟件的制作人員,即使是經驗豐富的調色師,也常常覺得套底、回批這兩個詞“只可意會,不可言傳”。其實這兩個詞是針對提高剪輯及調色效率而發明出來的一種“行話”。套底指通過降低原素材質量(一般包括畫幅尺寸和碼流)保證剪輯工作的流暢性,然后在調色軟件中重新鏈接原始高質量素材完成調色工作。回批是指通過調色以后,由調色軟件輸出XML或EDL等中間鏈接文件重新導入剪輯軟件中進行輸出或進一步精剪的操作。

“套底”一詞最早出現在電影后期的制作過程中,在導演完成了電影剪輯的工作版后,對其實施同鏡號、同場景、同尺碼、同特效的“套印”,以便進一步修改、合成后拷貝發行。上世紀80年代初,電視技術得到了快速的發展,英美等一些國家的電視機構和獨立電視人,將電影“套底”概念運用于電視節目的后期“線性”編輯中。當時基于保護素材帶的愿望,避免在反復編輯過程中劃傷、拉傷或損壞母帶所造成的不必要損失,人們根據電影剪輯的“套底”模式,設計出初編和脫機編輯的方法。即將原始素材復制成個相對較低檔次的版本,復制版不僅有相同的圖像,而且還具有相同的時間碼和用戶碼,將復制版在低端編輯設備上進行初編(樣片)。初編時把所有用到的精選鏡頭和連接順序等的數據信息一一記錄在案,產生定義編輯點的編輯決定表(即EDL表)。將導出的EDL表輸入至高端編輯控制器內,控制廣播級錄像機根據記錄數據對原素材進行精編,最終完成廣播級成品帶的輸出。概括而言,當時所謂“套底”技術,就是先在低端的編輯系統上進行“樣片”的編輯,完成后再用高端編輯系統根據“樣片”的信息,對原素材進行“回批”的技術。

隨著影視事業的發展和數字技術的推廣,非線性編輯系統得到了廣泛的應用,當初因反復編輯可能損壞母帶的問題已不復存在,致使電視節目編輯的“套底”技術逐漸淡化。然而,隨著2K、4K時代的到來以及調色工作流程的普及,編輯設備“現狀”與電影級畫面“質量”之間的矛盾將日顯突出,數字“套底”技術重新回到后期制作流程。

DaVinci Resolve 10之前的版本并沒有EDIT頁面,而是直接叫做CONFIRH,直譯為“確認”,意譯實為“套底”。所以在進行調色工作時,會經常聽到“套底”、“回批”這兩個詞。

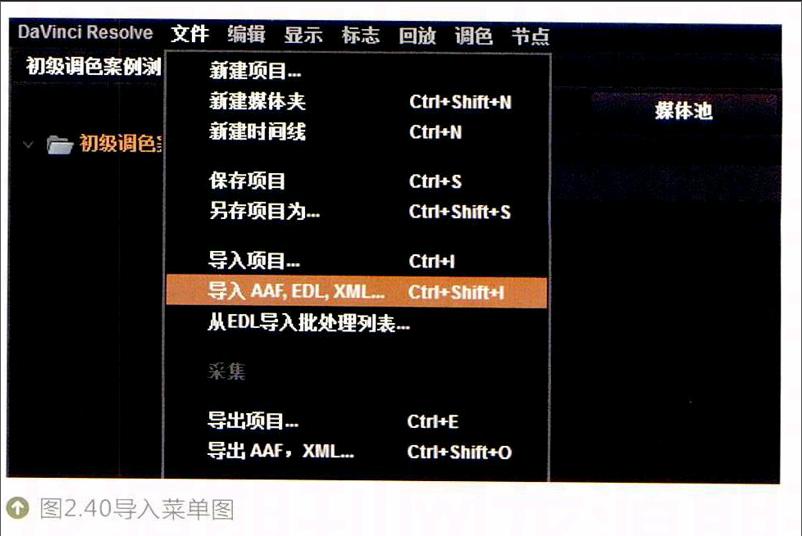

從非編系統到DaVinci Resolve的工作流,以Final Cut Pro(時下專業影視后期使用最廣泛的一款非編系統)為例。

在導入EDL、XHL、AAF時,DaVinciResolve支持的非編特效列表如下:

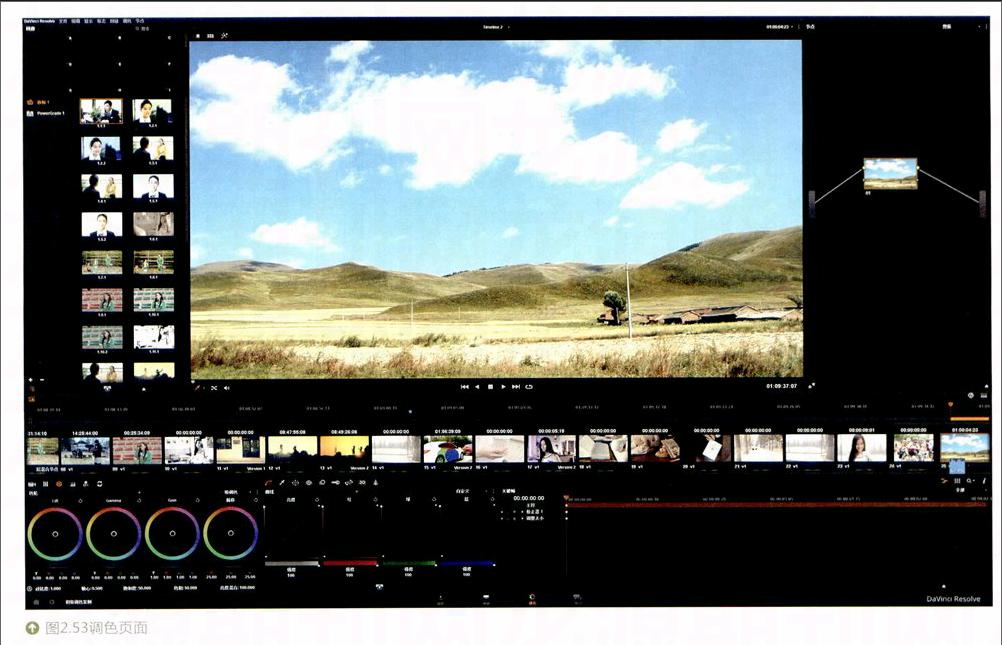

第五個模塊:調色(COLOR)面板概覽

調色頁面是DaVinci Resolve的“心臟”,它采用的是節點工作模式,異于“層”模式,近似于“樹”模式。在這個工作界面中,并沒有區分一級調色和二級調色,也即是說任何節點既可以做一級調色也可以做二級調色,關鍵取決于是否在該節點上啟用了限定器/窗口/遮罩(the Qualifier/Power Window/Matte controls)這些二級調色工具。

正確的調色步驟和次序能夠保證調色時最大程度保留畫面細節和提高工作效率,規范的流程一般遵循下面的圖表。

下期我們將繼續介紹調色面板(color)所對應的各個調色模塊。