土地整理實施后的效益評價

摘要:本文以可操作的評價方法建立土地整理效益評價指標體系,運用專家打分法確定指標權重,采用對比法建立綜合評價指標體系進行評價和分析,得出項目區經過土地整理后取得了較好的經濟效益、社會效益和生態效益,說明此評價方法基本可行。

關鍵詞:土地整理;效益;評價

中圖分類號: F301 文獻標識碼: A DOI編號: 10.14025/j.cnki.jlny.2015.13.070

土地整理是指采用工程、生物等措施,對田、水、路、林、村進行綜合整治,增加有效耕地面積,提高土地質量和利用效率,改善生產、生活條件和生態環境的活動。由于一些地方土地整理項目存在重數量、輕質量、忽視生態保護等傾向,國土資源部在《土地開發整理項目驗收規程》中明確規定,要對土地整理項目實施后進行效益評價,同時《財政部、國土資源部關于印發土地開發整理項目預算定額標準的通知》中也規定項目竣工驗收費用中包括對項目建成后耕地質量的再評定,因此必須把土地整理綜合效益評價作為土地整理的一個重要組成部分。

1土地整理效益評價的內容

對土地整理實施后帶來的效益進行評價的主要內容包括經濟效益、社會效益和生態環境效益三方面,以及以上述三個效益為核心的綜合效益評價。

1.1經濟效益評價

經濟效益分析是衡量土地開發整理投資收益的重要指標,分析內容是對土地開發整理的投入量與產出量分析,主要包括增加有效耕地面積、提高耕地質量增加土地產出、改善農業生產條件,有效降低農業生產成本的經濟效益。

1.2社會效益評價

社會效益分析是衡量社會可持續發展的重要指標,其內容是在農村通過改造舊村莊,歸并農村居民點,節約基礎設施建設,改變農村環境,提高農民居住水平和生活質量的效益。

1.3生態效益評價

生態效益分析是衡量土地可持續利用的重要指標,分析內容是評估土地開發整理實施后,通過疏浚河道、興修水利、植樹造林等增加森林覆蓋率、治理水土流失面積、增強洪澇災害抗御能力。

1.4綜合效益評價

就土地利用的基礎來看,自然因素是制約土地資源利用的主導因子,追求生態環境效益是土地整理的基礎與前提;就土地利用的服務對象來看,社會因素成為土地利用系統的主導因子,社會效益是土地整理的目的所在;而追求經濟效益是土地整理的中心內容,也是土地整理生命力所在。所以土地整理應追求經濟、社會、生態環境效益的統一,做到經濟上有效,社會上可行和可接受,生態上平衡。

2土地整理效益評價指標體系構建

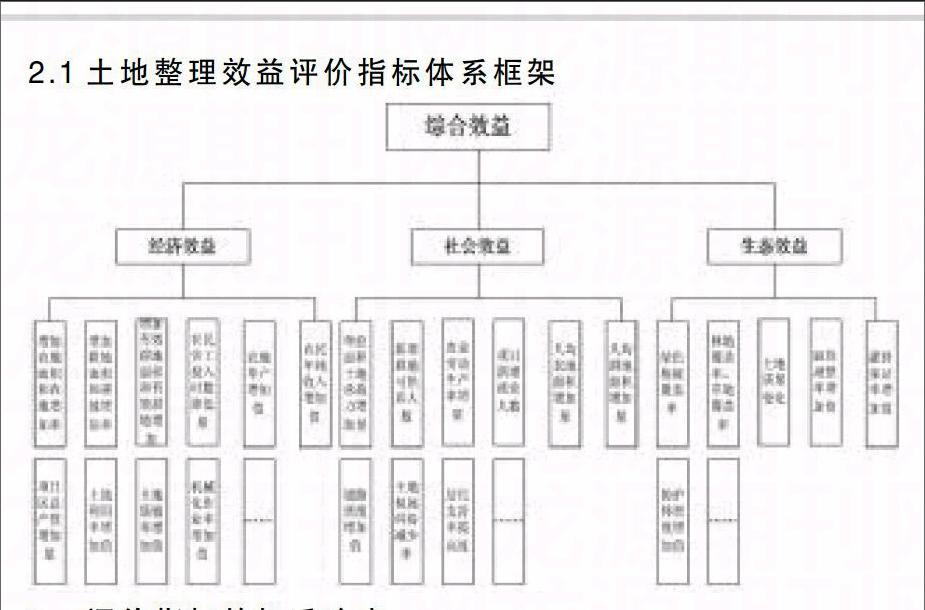

從經濟效益、社會效益和生態效益三個方面入手,采用定量評價和定性評價相結合的方法,建立土地整理效益評價指標體系。

2.1土地整理效益評價指標體系框架

2.2評價指標的權重確定

指標權重是在評價過程中各指標對需要研究評價的事物的不同重要程度的量化反映,是決策或評價問題中常見的一種主觀評價和客觀反映的綜合度量。主觀確權法以專業人士或學者的經驗和主觀判斷得到相應指標權重,其優點是專家可以根據實際問題,較為合理地判斷各指標之間的排序,缺點是主觀隨意性大。客觀確權法是以歷史數據研究指標之間的相關關系或指標與評估結果的關系為依據來綜合確定權重,使系數具有絕對的客觀性,其優點是權重客觀性強,可有效避免主觀隨意性,缺點是通用性和決策人的可參與性較差,計算方法比較繁鎖。主客觀綜合集成確權法是將主觀確權法和客觀確權法相互進行修正補充來使用,從而充分利用各自的優點,規避各自的缺點。

2.3綜合效益值的測算

一是各類效益指標值計算: 項目區各類效益指標值按照以下公式計算:■

式中: Fi-i子目標的目標值;

Sij-i子目標j指標的指標值;

Wij-i子目標j指標相對i子目標的權重值;

n-指標個數。

二是綜合效益值計算:項目區綜合效益值按照以下公式計算:■

式中: F-綜合效益值;

Fi-i子目標各類效益分值;

Wi-i子目標相對總目標的權重值;

n-目標個數。

3蘄春土地整理綜合效益評價

蘄春縣位于湖北省黃岡市東南部,大別山南麓,長江中游北岸,屬東北高西南低的傾斜地勢,屬北亞熱帶濕潤季風氣候區,年平均降水量為1398.3毫米,降水多集中在4~7月份,占全年降水量的40.9%。

3.1項目基本特性

項目區位于蘄春縣西南部,東至走竹路,南以外河為界,西以新河為界,北到幸福水庫以北山腳線下,涉及8個行政村,土地總面積991.69公頃。項目區屬于丘陵地帶,建設規模為558.48公頃,包括土地平整工程,農田水利工程,田間道路工程和農田防護林工程,總投資為1972萬元。

3.2項目建設任務完成情況

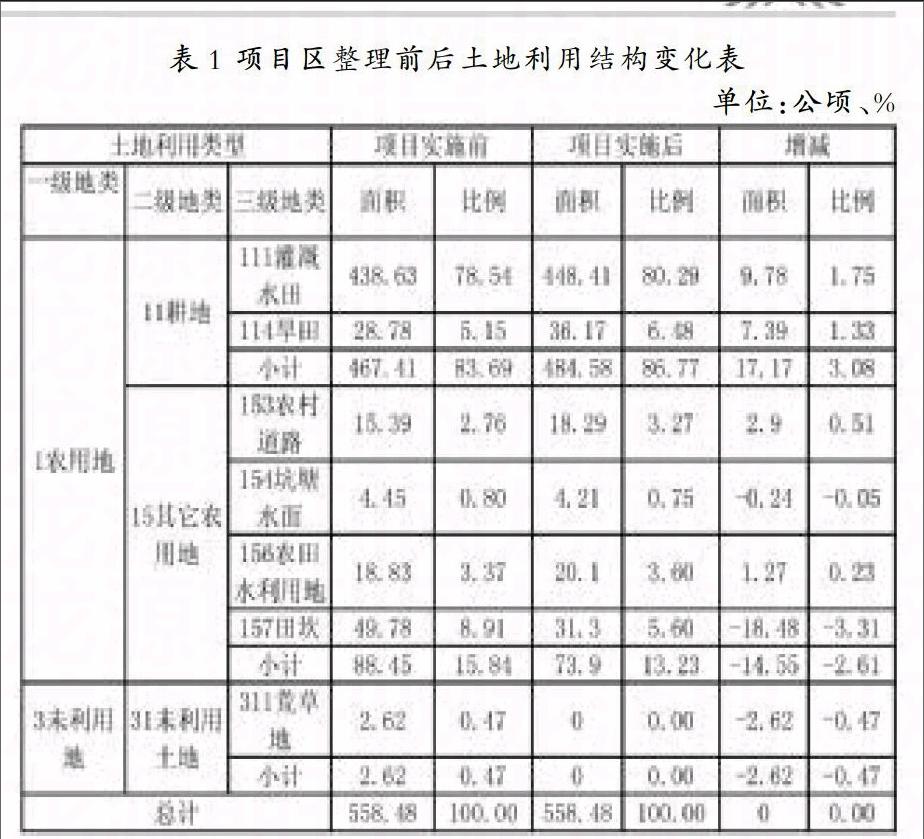

項目于2010年元月正式開工建設,在當地政府和各村的積極支持下,工作開展順利,于2011年12月基本完成項目工程(見表1)。

3.3項目效益評價

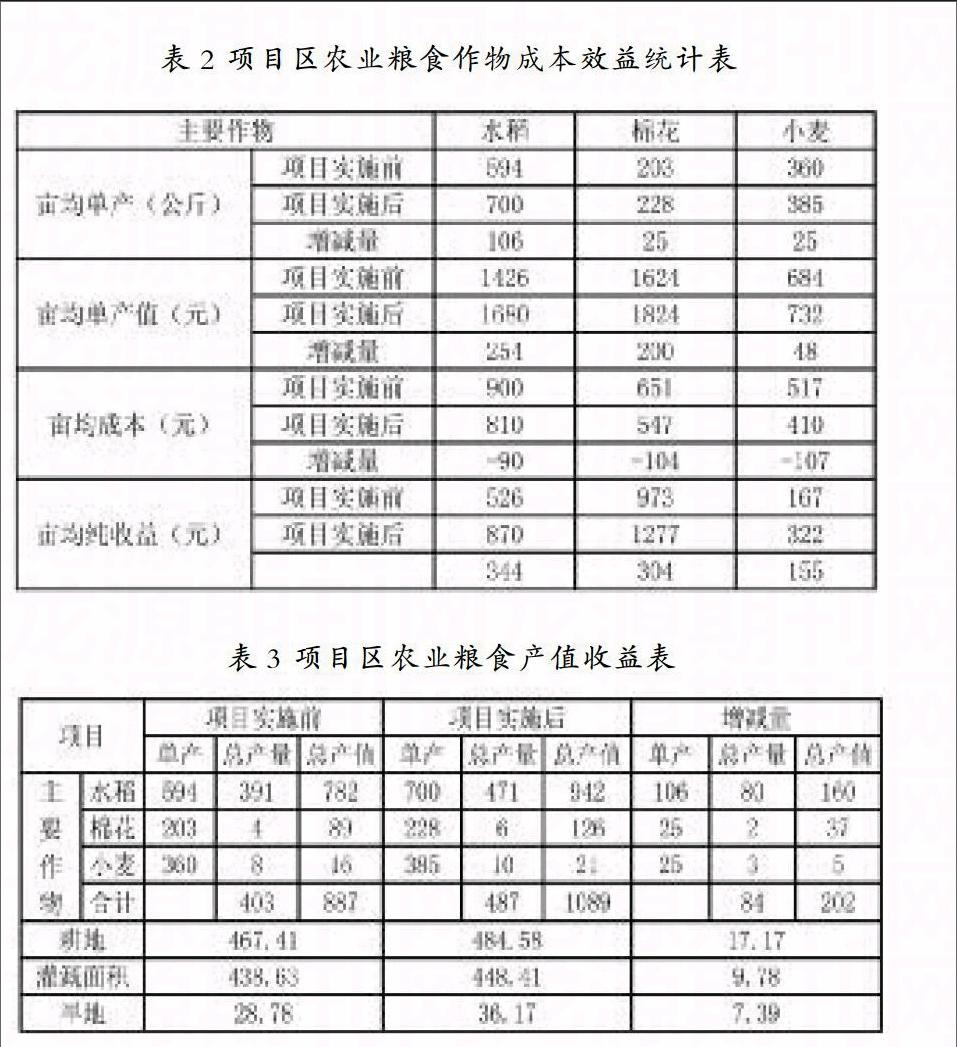

3.3.1經濟效益分析 土地整理項目實施后新增耕地面積17.17公頃,耕地利用面積增幅為3.07%;生產投入成本由農業作物畝平均成本689元降至589元,畝均投入成本降幅達到14.51%;糧食作物平均畝均單產增幅達到12.37%,糧食作物總產量增幅達到20.97%;農業糧食總產值也由原來的887萬元提高到了1089萬元,提高22.80%;農民人均收入通過項目的實施增加234元,相比于項目實施前增幅為7.37%。

本項目總完成投資1972萬元,采用靜態收益法進行計算,在項目實施前項目區年純收益為370.42萬元,投資1972萬元,需要完成土地利用投資的靜態回收期為5.32年;項目實施后項目區年均純收益達到628.54萬元,靜態回收期為3.14年,投資回收周期提高了40.98%(見表2、3)。

3.3.2是社會效益分析 項目實施前土地利用率=可利用土地/項目建設規模×100%=87.86%;項目實施后土地利用率為91.12%,提高幅度達到3.26%。

項目區涉及總人口8638人,實施前耕地面積467.41公頃,推算出每公頃可供養人口數為19人。實施后可供養人口數=項目區耕地總面積×耕地每公頃可供養人數=484.58×19≈9208(人),較項目實施前增加了570人,增幅為6.60%。

項目實施前,單位投資就業人數=項目總人口數/項目總投資=8638/1972≈4.38人/萬元,實施后每萬元投資增加就業人數為4.67人,單位投資就業人數項目增幅為6.62%。

對項目區50名農民群眾采用面對面方式調查,在項目實施前有42名農民群眾對項目區土地利用狀況表述不滿意,通過項目實施后,有46名群眾對項目建設非常認可,通過分析可以看出項目實施后群眾對項目的參與認可度達到了92%。通過項目的實施群眾對項目的參與認可度提高了80%。

3.3.3生態效益分析 項目區內的土地通過整理,有效地增加了植被覆蓋面積,減少了環境污染,起到了防風、固土的作用;通過對農田水利設施進行配套和完善,提高了基本農田的抗旱排澇能力,為農作物的高產穩產提供了強有力的保障。

項目實施前項目區土地墾殖率為83.69%,項目實施后土地墾殖率為86.77%,項目區土地墾殖率提高了3.07%。林地覆蓋率為4.66%。綠色植被覆蓋率(計算公式為:綠色植被覆蓋率=(防護林覆蓋面積+農作物面積)/項目區總面積×100%)由83.69%提高到91.43%,項目區綠色植被覆蓋率提高度達到9.25%。

3.3.4綜合效益評價 綜合效益的評價是以經濟效益、社會效益及生態環境效益三個方面綜合考慮和分析的,這些效益在一個具體的整理項目中可能相互依存,彼此正相關。

評價指標體系構建(見表4),評價指標體系值測算(見表5)。

采用特爾斐法來確定,邀請熟悉本項目的相關專家對各指標進行打分確定。當專家意見基本趨于一致,通過統計檢驗,最后確定評價指標體系權重(見表6)。

綜合效益值的測算: 綜合上述分析,根據各指標權重、指標值,測算經濟效益提高度為22.33%,社會效益提高度為28.39%,生態環境效益提高度為5.40%,綜合效益提高度為20.22%。

綜合效益評價結論:通過對蘄春縣赤東鎮基本農田土地整理項目進行綜合效益評價的評價測算結果看,實施土地整理后綜合效益提高度為20.22%,經濟效益、社會效益提高幅度都在20%以上,說明實現了規劃預期的目標。尤其是在項目實施后群眾參與度明顯提高,使得土地開發整理既表達政府的意志,又體現民意,這也為今后項目區土地管理工作打下了良好的群眾基礎。

4研究結論

本文以可操作的評價方法建立土地整理效益評價指標體系,運用專家打分法確定各指標的權重,得出各指標之間的權重關系,為土地整理效益評價提供更科學的依據。采用對比法建立以濟效益、社會效益和生態效益為指標的綜合評價指標體系進行評價和分析,得出項目區經過土地整理后取得了較好的經濟效益、社會效益和生態效益,說明該土地整理項目基本成功。

參考文獻

[1] 董利民,張明,伍黎芝.可持續土地整理評價體系研究[J].湖北農業科學,2006,(1):2-16.

[2] 吳瑩,金曉斌,周寅康,基于多級模糊綜合評價的土地整理項目后效益指標評價體系構建及應用[J].中國農學通報,2007,(9):509-513.

[3] 王永生.土地整理項目綜合效益評價研究一以浙江省嘉善縣曙光村土地整理項目為例[J].廣東土地科學,2007,(8):23-26.

[4] 張可慧,劉芳圓,張勝海等.基于3S的土地整理生態環境效益評價系統[J].安徽農業科學,2007,35(4):1227-1229.

[5] 張超,高敏華,黃昭權等.土地整理效益評價指標建立及方法應用[J].資源.產業,2005,(1):34-3.

作者簡介:唐欣,沈陽市規劃和國土資源局渾南分局,工程師,研究方向:國土資源。