超級電容器用活性炭電極材料研究進展

侯 敏,鄧先倫* ,孫 康,肖鳳龍,楊 華

(1.中國林業科學研究院林業新技術研究所,北京 100091;2.中國林業科學研究院林產化學工業研究所;生物質化學利用國家工程實驗室;國家林業局林產化學工程重點開放性實驗室;江蘇省生物質能源與材料重點實驗室,江蘇 南京 210042)

近年來化石能源逐漸枯竭,不可再生資源日益短缺,能源危機與環境污染問題越來越引起人們的高度關注,開發新型能源和新型儲能設施成為21世紀人類必須要解決的難題。超級電容器是近幾年發展起來的一種性能介于傳統電容器與電池之間的新型儲能器件,能提供比傳統電容器高近百倍的能量密度,比電池高數十倍的功率密度,且充放電速度非常快,僅需1~30 s,循環使用壽命長,大于100 000次[1-3]。因此,其應用市場前景廣闊,在電動汽車、航天航空、軍事、電子工業等諸多領域有著巨大的商業價值[4-5]。由于儲能機理的不同,超級電容器分為雙電層電容器和法拉第贗電容器,前者主要以多孔炭材料為電極材料,在電極/電解液界面形成雙電層來儲存能量,后者主要以金屬氧化物或導電聚合物為電極材料,通過活性物質發生欠電位沉積或氧化還原反應的形式儲存能量[3]。在超級電容器的研究中,電極材料是影響其電化學性能的關鍵因素。多孔炭材料、金屬氧化物和導電聚合物是常用的3種電極材料[6],其中多孔炭材料因具有良好的充放電穩定性、循環使用壽命長、成本適中等優點而受到學術界和工業界的廣泛關注。應用于超級電容器的多孔炭材料主要有活性炭、活性炭纖維、炭氣凝膠、炭納米管等[7-8],其中活性炭應用最廣泛,這是因為其比表面積大、化學穩定性好、成本低。作者主要論述了活性炭電極超級電容器的研究進展,并展望了其未來的發展趨勢。

1 活性炭電極超級電容器的工作原理及實例

1.1 工作原理

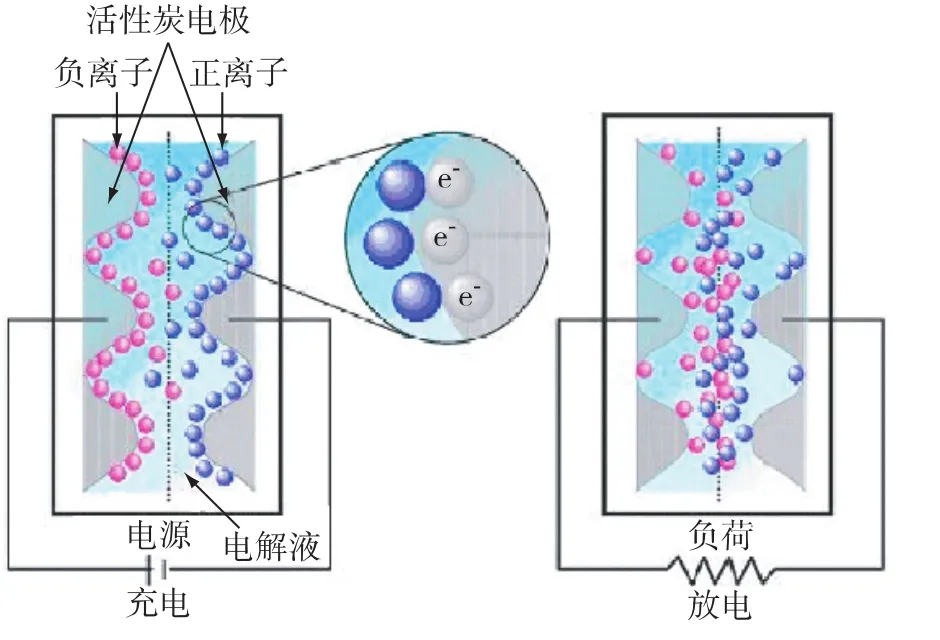

活性炭電極超級電容器的工作原理如圖1所示[9],活性炭電極浸在電解液中,當施加的電壓低于電解液的分解電壓時,在電場作用下電極表面會形成緊密的雙電層儲存電荷,充電時,電子從正極移動到負極,電解液中的正負離子分別向兩極移動,在電極表面緊密排列,形成雙電層結構;放電時,電子通過活性炭材料從負極移動到正極,正負離子則從活性炭表面重新回到電解液中[10]。

根據Helmholtz模型,電極表面形成雙電層的電容量可以用公式C=(KeA)/d來表示,Ke表示在界面區的有效電容量,d是雙電層間距,A代表溶液和電極之間相接觸的表面積,通常Ke/d的范圍為10~30 μF/cm2[11],因此,為了獲得較大雙電層電容量,必須采用高比表面積的活性炭材料。另外,研究表明,電容量的大小還受孔徑、孔型、表面官能團及電解液等因素的影響[12-13]。

圖1 活性炭電極超級電容器工作原理[9]Fig.1 Working principle of supercapacitor with activated carbon as electrode material[9]

1.2 實例

1957年Becker申請了活性炭可以作為超級電容器電極材料的專利,1970年日本的NEC公司和松下電器公司真正將活性炭超級電容器應用于商業化生產[14],從上世紀90年代以后,隨著電動汽車及微電子技術的迅猛發展,對超級電容器的研究也越來越多,美國Maxell公司研究開發的活性炭超級電容器已廣泛應用于各種類型的電動汽車[15]。為了提高超級電容器的電容量,Kalpana等[16]首次以廢報紙為原料制得的超級電容器用活性炭材料,比電容可達180 F/g,Kierzek等[17]以煙煤、中間相瀝青研發的活性炭電極材料比電容可達320 F/g。

2 活性炭電極材料制備方法

活性炭具有比表面積大、孔徑結構可調整、導電性能好、化學穩定性高等優勢,是目前應用最多的超級電容器電極材料。制備活性炭的原料非常豐富,煤、石油焦、果殼、酚醛樹脂等富碳物質經炭化活化后制得的活性炭都可作為超級電容器的電極材料[18-19]。然而,不同的活化工藝對活性炭的性能影響很大,可以將活性炭的制備方法分為物理活化法、化學活化法和物理-化學聯合活化法[20]。

2.1 物理活化法

物理活化法制備活性炭具有工序簡單、成本較低、工藝成熟、設備腐蝕小、無污染等優點,在制備植物果殼類活性炭時優勢比較明顯,但存在活化反應時間較長、原料得率較低、制得的活性炭吸附性能較差等缺點。

2.2 化學活化法

化學活化法是以KOH、NaOH、K2CO3、H3PO4、ZnC12等化學物質為活化劑制備活性炭的方法,將原料磨細、篩分,與活化劑以一定比例混合,浸漬一段時間后在一定溫度(300~500℃)下進行脫水炭化預處理,然后在500~900℃下進行活化,最后將活化產物進行洗滌、干燥即得活性炭樣品。在活化過程中,活化劑滲入到原料內部,通過一系列的交聯或縮聚反應而形成豐富的孔隙結構。

化學活化法中,KOH活化法應用最為廣泛,被認為是制備高比表面積活性炭最為有效的方法,常用來制備高性能超級電容器用活性炭,其反應機理如下[23-24]:

一般認為,當反應溫度在500℃以下時,主要進行的是KOH的脫水反應(式(1)),隨著溫度的升高,會以KOH為催化劑進行式(2)和式(3)的反應,產生CO、H2以及CO2,產生的CO2又會與K2O反應生成K2CO3(式(4))。當活化溫度繼續升高超過金屬鉀沸點(762℃)時,會發生式(5)、(6)反應,生成的金屬鉀會升華為鉀蒸氣,擴散進入活性炭的碳層結構中對其進行活化,形成豐富的孔隙結構。

化學活化法具有活化溫度低(一般400~600℃,KOH為700~900℃)、產品孔徑易調控、比表面積大、吸附性能好等優點,但也存在對設備腐蝕性大、污染環境、產品中易殘留活化劑等缺陷[25],應用受到限制。

2.3 物理-化學聯合活化法

物理-化學聯合活化法是將物理法與化學法相結合共同對炭材料進行活化,一般是先將原料與化學活化劑浸漬處理,然后在高溫下通入氣體活化劑進行物理活化。化學活化劑處理能夠提高原料活性并在材料內部形成孔隙通道,利于氣體活化劑進入孔隙內刻蝕,使制得的活性炭具有發達的孔隙結構[26]。

物理-化學聯合活化法可通過調節炭材料與活化劑的配比、活化氣體流量、活化溫度等制備出具有合理孔徑分布的活性炭材料[27],但工藝較為復雜,生產成本較高,一般適合高指標特種活性炭的制備。

3 活性炭材料結構對超級電容器性能的影響

活性炭電極超級電容器主要是利用電極/電解液界面的雙電層儲存能量,因此,用作電極材料的活性炭不僅要求具有利于電荷積累的大比表面積,還要具有便于電解液潤濕及離子快速移動的孔隙結構[28]。此外,活性炭表面的各種有機官能團也對超級電容器的電化學性能有很大的影響。

3.1 比表面積的影響

根據雙電層理論,雙電層電容與形成雙電層的活性炭電極的比表面積成正比,一般認為,比表面積越大,活性炭電極的比電容量越高。然而,大量的實驗表明,大多數電極不符合該理論,雙電層電容與比表面積并不呈線性關系[29]。比表面積為1 000 m2/g的活性炭電極,其理論比電容應為200 F/g,但實際比電容遠小于這個值[30]。另外,有些比表面積小的活性炭甚至比一些比表面積大的活性炭的電容量更大。例如,張傳祥[31]以煙煤為前驅體,KOH為活化劑,采用常規加熱方式制得的活性炭比表面積高達3 134 m2/g,比電容為281 F/g,而在相同的原料與活化劑條件下,采用快速加熱方式得到活性炭的比表面積只有1 950 m2/g,比電容卻高達370 F/g。

雙電層電極的比電容與比表面積并不呈線性關系,其原因可能是[1]:1)在活性炭的制備過程中,原料、活化工藝、后處理方法等的不同都會影響活性炭的結構,即使得到的活性炭比表面積相近,但能形成雙電層的有效比表面積也可能不同;2)不同的電解液中離子大小存在差異,尤其是水合離子和結構大的有機離子難以進入對比表面積有較大貢獻的微孔中,因此,對活性炭電極中可有效利用的最小微孔的孔徑要求不同,實際呈現出的活性炭電極的比電容也會不同。

3.2 孔徑分布的影響

按照國際純粹化學與應用化學聯合會(IUPAC)的規定,活性炭的孔隙按孔徑大小可以分為3類[9]:微孔(<2 nm)、中孔(2~50 nm)和大孔(>50 nm)。活性炭中不同孔徑的孔隙具有不同的功能和作用,對于超級電容器用活性炭電極材料來說,微孔和中孔對雙電層電容都有貢獻。微孔在活性炭形成雙電層的過程中起決定性作用,是活性炭重要的孔隙。然而,一些孔徑比較小的微孔可能對雙電層電容沒有貢獻,這是因為在形成雙電層過程中,由于電解液的篩孔效應,阻礙了電解質離子暢通地進入電極材料狹窄的微孔內[32]。中孔對活性炭電極電容量所做的貢獻也不容忽略,它既可充當電解液中離子進入微孔的通道,又在一定條件下對結構大的離子進行電化學吸附。大孔對活性炭電極電容量的影響可以忽略,主要是作為電解液離子進入活性炭的通道,支配吸附速度。

許多學者深入研究了活性炭材料孔徑分布和雙電層電容之間的關系。江奇等[33]研究發現,活性炭材料經KOH二次活化后,2~3 nm范圍內的中孔比例增加,比電容量顯著提高,由原來的45 F/g增大至145 F/g。Gryglewicz等[34]以煤為原料,水蒸氣為活化劑制得活性炭,并對其進行電化學性能研究,研究證明活性炭電極材料的微孔對雙電層電容起決定性作用,合適的中孔孔徑有利于提高超級電容器的性能,其中孔徑小于5 nm的中孔對形成雙電層貢獻最大,孔徑超過10 nm時對電容量的影響幾乎可以忽略。因此,合理調控活性炭的孔徑結構對提高超級電容器的電化學性能非常重要。

3.3 表面官能團的影響

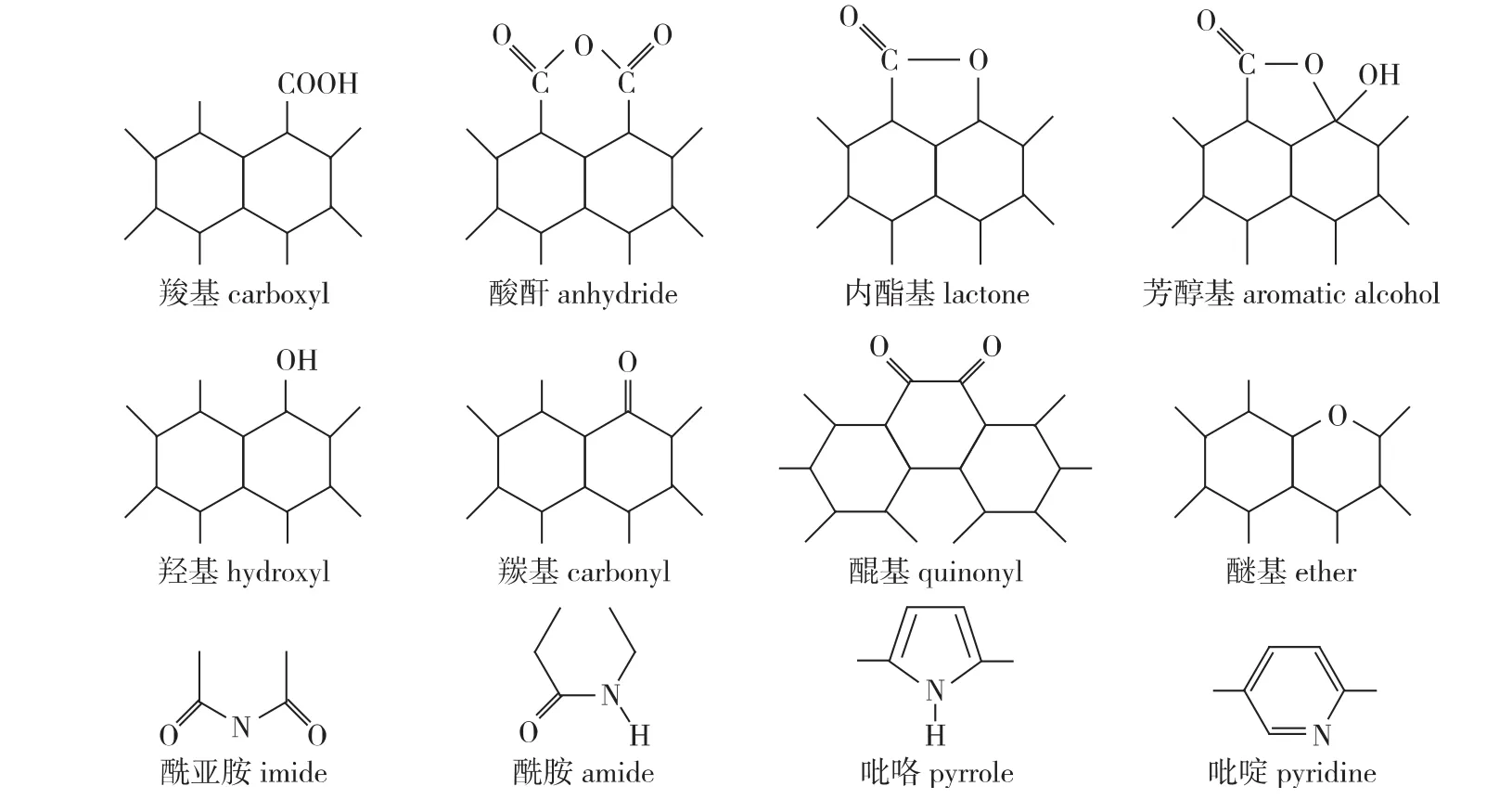

活性炭表面很容易因吸附或物理、化學處理而形成有機官能團,其中,對活性炭電極電化學性能影響較大的主要是含氧官能團和含氮官能團,如圖2所示[35]。

圖2 活性炭表面常見的官能團結構[35]Fig.2 Functional groups on activated carbon surface[35]

研究發現,有機官能團對活性炭電化學性能的影響主要體現在以下2個方面[10,36]:1)可以改變活性炭材料表面的潤濕性能,利于電解液離子在孔隙內的擴散,進而增大了活性炭電極材料的有效比表面積,改善了電容器性能;2)在充放電過程中,有機官能團自身能發生可逆的氧化還原反應,產生法拉第電流,大幅度提高電容器電容量。

很多研究者通過制備富含不同官能團的活性炭材料來探究其對超級電容器電化學性能的影響。Zhang等[37]以瀝青基煤為原料,通過KOH活化法制備的活性炭,其含氧官能團質量分數高達12%,電流密度為50 mA/g時比電容高達370 F/g,這在很大程度上歸因于含氧官能團提供的贗電容。Teng等[38]利用溫和氧化法將含氧官能團引入到活性炭表面,對其進行電化學性能測試時發現比電容由120 F/g增加到150 F/g,表明含氧官能團引起的氧化還原反應產生了法拉第電流。含氮官能團對活性炭的性能也會產生顯著影響,通過活性炭與含氮試劑反應或者直接用含氮原料制備的方式可以引入含氮官能團。Seredych等[39]在活性炭表面引入吡啶、吡咯、吡啶—N—O等形式的含氮官能團后,電極比電容達到300 F/g,1 A/g時電容保持率為86%。然而,活性炭表面官能團的存在可能會使超級電容器的表觀漏電流增大,出現自身充放電現象,從而影響電容器壽命,降低其穩定性。因此,在實際應用過程中,應平衡2方面的影響,合理控制活性炭表面官能團的比例,在提高超級電容器電容量的同時,減小其負面影響[1]。

4 總結與展望

超級電容器作為一種新型儲能元件,具有廣闊的應用前景及巨大的經濟價值。電極材料作為制約超級電容器發展的關鍵因素之一,成為目前研究的重點。對于活性炭電極材料,可以通過增大有效比表面積、合理調控孔徑結構以及在活性炭表面進行改性處理等方式,提高電容器的電化學性能。但現有的研究成果還不理想,為了進一步提高電容器的性能,今后應該致力于尋找新的炭源及活化技術,探索更加有效的孔結構及表面性質控制技術。另外,針對活性炭電極超級電容器電容量的限制,另一大發展方向即是大力開發活性炭復合材料電極(金屬氧化物或導電聚合物修飾改性活性炭),改善超級電容器的綜合性能,從而加大活性炭電極材料在超級電容器中的商業化應用。

[1]邢寶林,諶倫建,張傳祥,等.超級電容器用活性炭電極材料的研究進展[J].材料導報,2010,24(15):22-25.

[2]李晶,賴延清,李劼,等.超級電容器用高比表面積活性炭的制備與電化學表征[J].材料與冶金學報,2008,7(1):33-38.

[3]KOTZ R,CARLEN M.Principles and applications of electrochemical capacitors[J].Electrochimica Acta,2000,45(15):2483 -2498.

[4]邢寶林,黃光許,諶倫建,等.超級電容器電極材料的研究現狀與展望[J].材料導報,2012,26(19):21-25.

[5]SHARMA P,BHATTI T S.A review on electrochemical double-layer capacitors[J].Energy Conversion and Management,2010,51(12):2901-2912.

[6]CONWAY B E.電化學超級電容器科學原理及技術應用[M].陳艾,吳孟強,張緒禮,等,譯.北京:化學工業出版社,2005:11.

[7]INAGAKI M,KONNO H,TANAIKE O.Carbon materials for electrochemical capacitors[J].Journal of Power Sources,2010,195(24):7880-7903.

[8]KURZWEIL P.Electrochemical double-layer capacitors:Carbon materials[J].Encyclopedia of Electrochemical Power Sources,2009:634-648.

[9]邢寶林.超級電容器用低階煤基活性炭的制備及電化學性能研究[D].焦作:河南理工大學博士學位論文,2011.

[10]唐麗.超級電容器用碳質多孔材料的制備及其電化學性能[D].上海:華東理工大學碩士學位論文,2011.

[11]曾俊.納米金屬氧化物改性炭電極電化學電容器研究[D].上海:同濟大學碩士學位論文,2007.

[12]BICHAT M P,RAYMUNDO-PINERO E,BEGUIN F.High voltage supercapacitor built with seaweed carbons in neutral aqueous electrolyte[J].Carbon,2010,48(15):4351-4361.

[13]PANDOLFO A G,HOLLENKAMP A F.Carbon properties and their role in supercapacitors[J].Journal of Power Sources,2006,157(1):11-27.

[14]翟登云.高能量密度超級電容器的電極材料研究[D].北京:清華大學博士學位論文,2011.

[15]田艷紅,付旭濤.超級電容器用多孔碳材料的研究進展[J].電源技術,2002,26(6):466-469.

[16]KALPANA D,CHO S H,LEE S B,et al.Recycled waste paper:A new source of raw material for electric double-layer capacitors[J].Journal of Power Sources,2009,190(2):587-591.

[17]KIERZEK K,FRACKOWIAK E,LOTA G,et al.Electrochemical capacitors based on highly porous carbons prepared by KOH activation[J].Electrochimica Acta,2004,49(4):515-523.

[18]蘇偉,周理.高比表面積活性炭制備技術的研究進展[J].化學工程,2005,33(2):44-47.

[19]崔靜,趙乃勤,李家俊.活性炭制備及不同品種活性炭的研究進展[J].氣體凈化,2005,5(3):7-11.

[20]陳名柱.超級電容器用竹基活性炭的制備及其電化學性能的研究[D].長沙:湖南大學碩士學位論文,2011.

[21]鐘玉蘭.以淀粉為前驅體的超級電容器用電極材料的制備及電化學性能研究[D].桂林:廣西師范大學碩士學位論文,2007.

[22]WIGMANS T.Industrial aspects of production and use of activated carbons[J].Carbon,1989,27(1):13-22.

[23]立本英機,安部郁夫.活性炭的應用技術[M].高尚愚,譯編.南京:東南大學出版社,2002.

[24]孫媛媛.蘆竹活性炭的制備、表征及吸附性能研究[D].濟南:山東大學博士學位論文,2014.

[25]王秀芳.高比表面積活性炭的制備、表征及應用[D].廣州:華南理工大學博士學位論文,2006.

[26]WU F C,TSENG R L,HU C C,et al.The capacitive characteristics of activated carbons:Comparisons of the activation methods on the pore structure and effects of the pore structure and electrolyte on the capacitive performance[J].Journal of Power Sources,2006,159(2):1532-1542.

[27]杜芬君.化學物理活化法制備煤基活性炭的研究[D].銀川:寧夏大學碩士學位論文,2012.

[28]宋海申.超級電容器用活性炭電極材料制備及性能研究[D].長沙:中南大學碩士學位論文,2007.

[29]GAMBY J,TABERNA P L,SIMON P,et al.Studies and characterisations of various activated carbons used for carbon/carbon supercapacitors[J].Journal of Power Sources,2001,101(1):109-116.

[30]WANG Li-hong,TOYODA M,INAGAKI M.Dependence of electric double layer capacitance of activated carbons on the types of pores and their surface areas[J].New Carbon Materials,2008,23(2):111-115.

[31]張傳祥.煤基活性炭電極材料的制備及性能[M].北京:煤炭工業出版社,2009:46.

[32]QU De-yang,SHI Hang.Studies of activated carbons used in double-layer capacitors[J].Journal of Power Sources,1998,74(1):99-107.

[33]江奇,趙曉峰,黃彬,等.活性炭二次活化對其電化學容量的影響[J].物理化學學報,2009,25(4):757-761.

[34]GRYGLEWICZ G,MACHNIKOWSKI J,LORENC-GRABOWSKA E,et al.Effect of pore size distribution of coal-based activated carbons on double layer capacitance[J].Electrochimica Acta,2005,50(5):1197-1206.

[35]蔣劍春.活性炭應用理論與技術[M].北京:化學工業出版社,2010.

[36]PIETRZAK R,JUREWICZ K,NOWICKI P.Microporous activated carbons from ammoxidised anthracite and their capacitance behaviours[J].Fuel,2007,86(7):1086-1092.

[37]ZHANG Chuan-xiang,LONG Dong-hui,XING Bao-lin,et al.The superior electrochemical performance of oxygen-rich activated carbons prepared from bituminous coal[J].Electrochemistry Communications,2008,10(11):1809-1811.

[38]TENG H,CHANG Y J,HSIEH C T.Performance of electric double-layer capacitors using carbons prepared from phenol-formaldehyde resins by KOH etching[J].Carbon,2001,39(13):1981-1987.

[39]SEREDYCH M,HULICOVA-JURCAKOVA D,LU Gao-qing,et al.Surface functional groups of carbons and the effects of their chemical character,density and accessibility to ions on electrochemical performance[J].Carbon,2008,46(11):1475-1488.