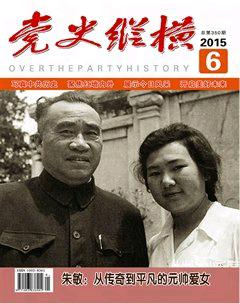

陳云指導《遼沈決戰》的編輯出版

劉偉

20世紀80年代最初的幾年里,陳云在黨史問題上發表了一系列精辟見解。《遼沈決戰》正式出版前的1983年8月9日,陳云在一次談話中主要圍繞三個方面,集中表達了自己對編寫該書的意見:怎樣看待林彪在東北解放戰爭中的作用;怎樣評價蘇聯在東北解放戰爭中的作用;怎樣分析解放戰爭時期東北局內部在工作方針上的意見分歧。該談話的主要內容后經編輯、加工,整理成《對編寫〈遼沈決戰〉一書的意見》,作為黨和國家重要文獻收入《陳云文選》第三卷。時至今日,陳云在意見中秉持的“把歷史立全面、立準確”的唯物史觀,仍可作為人們正確看待重大歷史事件和重要歷史人物的科學依據。

作為中國經濟工作的主要領導人之一,陳云在中國革命和建設進程中,更多的時間和精力放在領導財經工作和經濟建設上。但是,出于指導革命和建設的需要,他始終關心新聞出版事業,對新聞出版的重要作用、正確方向和基本任務等,都發表過簡明扼要的指導性論述。其中,關于做好編輯工作,黨和政府要管好新聞出版,是陳云一直比較關注的。這從陳云《對編寫<遼沈決戰>一書的意見》(簡稱《意見》)及其他相關論述中,即可見一斑。而陳云對編寫《遼沈決戰》一書的意見中所內涵的唯物史觀,蘊含著深刻的哲理,正如“不唯上、不唯書、只唯實”那樣,是寶貴的精神財富,在紀念陳云誕辰110周年之際,仍值得今天的人們認真研究和深入思考。

多花些時間是值得的

“遼沈戰役是解放戰爭三大戰役的第一個戰役,它的勝利,加上當時人民解放軍在其他各個戰場上的勝利,從根本上改變了敵我雙方力量的對比,為整個解放戰爭的順利發展奠定了基礎。”因此,“編一本回憶這個戰役的書是必要的,這對于紀念那些犧牲了的同志,對于教育下一代,都很有意義。”因此,做好編輯工作,這是很重要的問題。可見,編輯出版《遼沈決戰》一書顯得必要而緊迫。

十一屆三中全會后,黨的指導思想實現了撥亂反正,客觀上也形成對進一步弄清黨的重大歷史問題和總結歷史經驗的強烈需求。1980年1月29日,中共中央發出《關于成立中央黨史委員會及其工作機構的通知》。其中指出:早日編輯和出版黨史,是全黨的迫切需要。為此,決定成立中央黨史委員會,負責審定黨史編輯計劃,決定對黨史中的某些重大問題的看法和最后審定全書書稿。此時,由于年齡原因逐漸擺脫繁重的日常工作,有了相對充裕的時間來考慮黨史問題,加之在黨內德高望重、地位特殊,陳云成為中央黨史委員會的八位重要成員之一。同時,在中央黨史委員會領導下,成立黨史編審委員會,負責黨史編輯工作中的各項重要問題,初步審定書稿全文。在黨史編審委員會領導下,成立黨史研究室,直接負責黨史資料的收集、研究、編寫工作。

在這樣的大背景下,1983年7月,遼沈戰役紀念館請陳云為他們編輯的《遼沈決戰》一書題寫書名。陳云把書稿要來,看到其中作者大部分是部隊的指揮員,內容也大部分是戰斗回憶,而且文章大部分以前都發表過,于是就如何看待遼沈決戰勝利的原因、如何編好這本書等問題,對秘書談了一席話。據時任陳云秘書朱佳木同志回憶,“我把這些話整理成文字,送給他審閱。他看后又講了一些新的意見,我接著修改補充。就這樣,邊談邊改,邊改邊談,前前后后一共談了八次,最后由他逐字審定,形成事后收入《陳云文選》的《對編寫〈遼沈決戰〉一書的意見》。根據他的意見,一批曾在東北工作過的老同志組成了該書的編審領導班子,中央書記處也審閱批準了該書的改編規劃。此后,他又多次召開座談會,就該書編輯中的有關問題發表了許多指導性的意見。”在這個過程中,陳云多次強調,應當采取歷史唯物主義的態度,“只要能把這段歷史立全面、立準確,多花些時間是值得的。”

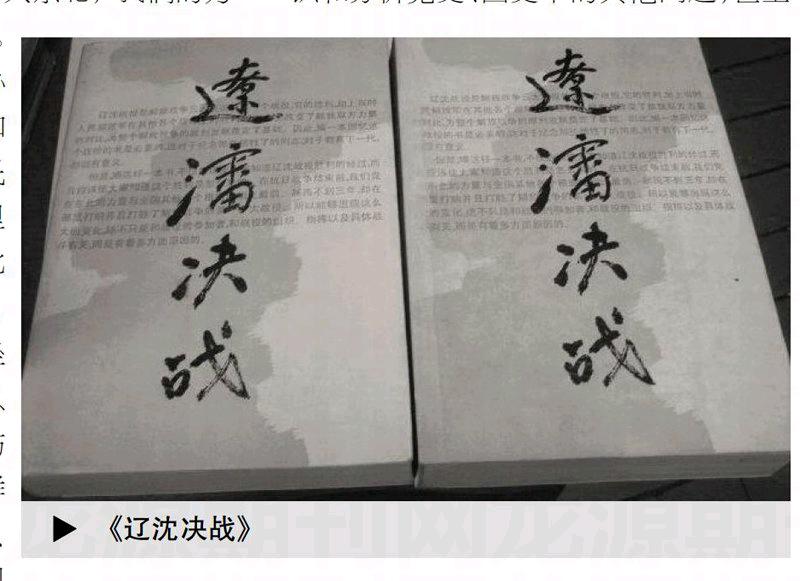

功夫不負有心人。歷經波折,在多方的合力下,1988年10月,由中共中央黨史資料征集委員會等合編的《遼沈決戰》(上、下冊),最終在人民出版社正式出版。同時,編審小組征得陳云同意后,將《意見》作為《遼沈決戰》一書的代序。陳云對編寫、編選、編輯《遼沈決戰》一書多次發表意見,強調“把歷史立全面、立準確”,力求準確反映歷史全貌,要送中央軍委把關,準備“多花些時間”等,不僅對編這部書和同類著作有指導價值,對做好編輯工作也有借鑒意義。

怎樣看待林彪在東北解放戰爭中的作用

“九一三事件”后,林彪成了千古罪人,人們不敢說或不愿提林彪在東北乃至全國解放戰爭中的貢獻。關于這個問題,1977年在中國革命博物館對《中共黨史陳列》審查時,陳云針對遼沈戰役如何反映的問題就說過:“林彪沒有垮臺前,四野很吃得開,尾巴翹到天上。林彪垮臺后,四野有點抬不起頭來。其實,四野還不是關里派去的軍隊,還不是黨的軍隊?林彪是林彪,四野是四野。”在《意見》中,陳云進一步指出:“林彪作為四野的司令員,在當時正確的地方,我們也不必否定。”為此,陳云多次就《遼沈決戰》一書的編寫工作召集有關同志座談或致信轉達意見。

1984年1月11日,陳云復信張秀山,指出:可以將《遼沈決戰》一書的編輯規劃連同對編寫《遼沈決戰》一書的意見,上報中共中央書記處審批備案,但不必轉發文件。參加撰寫回憶文章的人也不要太多,要找有代表性的人寫。他在信中還指出:要吸收四野一縱的一二篇文章。除了在“文化大革命”中跟林彪干了許多壞事的人,其余的人不要使他們因為過去曾是林彪的老部下就抬不起頭來。林彪是林彪,林彪的老部下是林彪的老部下。在這個問題上,我們應當采取歷史唯物主義的態度。

同年9月15日,陳云接見參加《遼沈決戰》編審工作的肖華。當談到林彪問題不好處理時,陳云指出:“林彪開始也說過要‘死守馬德里,但后來改變了意見,不主張占大城市了……林彪那時從四平、長春撤下來是對的。但林彪也有錯誤,主要是在遼沈戰役中,打下義縣后他不敢接著打錦州,而要回師長春。在這個問題上,毛主席和他之間有幾十封電報,爭論很厲害。最后,他接受了毛主席的作戰方針。所以,在寫遼沈戰役時,要講到林彪的作用”。陳云這樣分析林彪在東北解放戰爭的歷史作用,把功過是非都放在當時的歷史背景下來評論,不僅令人信服,而且為人們如實敘述這段歷史做了示范。不僅如此,陳云還指出:“要把林彪和林彪的部下加以區別。以前有一個時期,林彪的老部下很神氣,現在又有些灰溜溜。這本書中附的當時黨政軍負責干部名單,要把他們的名字也列上,說明他們對解放東北作過貢獻。”陳云的分析體現出一種“不唯上、不唯書、只唯實”的歷史觀,這種求真務實的歷史觀極富指導價值和啟迪意義。這在《中國大百科全書》軍事卷的編撰工作中即可見一斑。

20世紀80年代初,《中國大百科全書》軍事卷開始編纂。1983年2月,經中央批準的《中國大百科全書》人民解放軍軍事人物名單中列入了林彪的名字。但是,在編撰工作中遇到了一個難題——如何對待林彪這個人物。怎樣寫林彪這個歷史人物?對林彪在歷史上的功績寫不寫,怎樣寫?

1985年2月21日上午,《中國大百科全書》軍事卷編寫組關于編寫林彪條目的情況和遇到的問題向黃克誠(抗日戰爭勝利后,黃克誠率領新四軍第三師進軍東北,而林彪擔任東北民主聯軍總司令,后來擔任中共中央東北局書記,并任東北軍區、東北野戰軍、第四野戰軍司令員。)匯報。聽了匯報后,黃克誠鄭重地談了自己的看法:“我知道寫這個條目有很多難處,輕了不行,重了也不行,是很費力的事。關于對林彪的歷史如何評價,從前沒有人講過,最近陳云同志在談如何編寫遼沈戰役回憶錄時講到這個問題。這個材料你們大概看到了。”“你們寫人物志,要學習司馬遷,他在史記中寫了一大群歷史人物。你們現在要用歷史唯物主義的觀點,用歷史學者的態度,去評價歷史人物。不要用過去黨內斗爭中開斗爭會的那種過火的語言,揪出一個人就把他的歷史功績一筆勾銷了。不能只看一面,要看兩面,要全面地觀察,作出全面的評價,寫出歷史的真面貌。不要受‘文化大革命中和‘文化大革命以前的一些傳統說法的束縛,要打破這個束縛。林彪死了十幾年了,對他也要用歷史唯物主義的觀點去寫他的歷史。這是我的想法,我也沒有把握,你們征求我的意見,我就把我的意見告訴你們,請你們考慮。林彪在我軍歷史上是有名的指揮員之一,他后來犯了嚴重的罪行,受到黨紀國法的制裁,這是罪有應得。但是在評價他的整個歷史時,應當分為兩節,一節是他在歷史上對黨和軍隊的發展、戰斗力的提高,起過積極的作用;另一方面是后來他對黨、國家和軍隊的嚴重破壞,造成了極為嚴重的后果。這樣,兩方面都寫明確,不含糊,才符合歷史事實。”“總起來說,我的意見就是要按歷史唯物主義的觀點,用歷史學者的態度,來寫林彪的歷史,好的、壞的兩方面都寫,不要只寫一面。”

在黃克誠談話之后,同年3月13日,時任中央軍委常務副主席的楊尚昆,在人民解放軍歷史資料叢書編纂工作會議上談到怎樣寫林彪的問題時說:“林彪,他最后走上了叛國的道路。但不能因為他叛國,就對他一概否定,而不作全面的、歷史的評價。林彪在中央蘇區,在長征路上,在抗戰中,特別是在東北解放戰爭中,還是有功的。陳云同志在談編寫《遼沈決戰》一書時曾指示,對林彪還是要實事求是地寫。我們對待歷史人物,不能因為一個人犯了錯誤就否定一切,也不能因為一個人一時正確就寫成一貫正確。”至此,“林彪在東北戰場是有功的”遂成定論。

可見,在怎樣看待林彪的功過是非,特別是如何評價其在東北解放戰爭中的作用這一問題上,很多黨內、軍內資深的老同志與陳云的基本觀點不謀而合,即“共產黨是做事業的黨,共產黨員是做事業的人,做事就不可能沒有錯誤。無論何人,哪怕他再高明,哪怕他很有本領,但還是有犯錯誤的可能。”要用歷史唯物主義的觀點,正確地全面地評價錯誤路線下黨的作用和廣大黨員的作用,克服所謂“路線錯了就一切都錯”的形而上學的歷史觀。唯此,才能真正把歷史立全面、立準確。

怎樣評價蘇聯在東北解放戰爭中的作用

為什么中國共產黨抗日戰爭結束前在東北的力量與全國其他各個根據地相比最弱,但不到三年卻在那里打響并打勝了解放戰爭第一個大戰役?對此,陳云在1984年9月15日同肖華談《遼沈決戰》一書的編輯中的問題時說:“寫遼沈決戰的歷史,一定要寫中央的正確決策和中央派來的大批干部,寫各個根據地及一、二、三野對東北戰場的支援。”可見,內因在因果關系中的決定性作用,而外因也不可或缺。這里的外因,除了“各個根據地及一、二、三野對東北戰場的支援”外,蘇聯的作用也不容忽視。

對于蘇聯在東北解放戰爭中的歷史作用問題,由于當時中蘇關系的僵持狀況,處理起來也十分棘手。但如果回避這個問題,或者不如實反映,對東北解放戰爭歷史的描述同樣很難令人信服。面對這個問題,陳云一如既往地堅持馬克思主義唯物史觀:“有關蘇聯和林彪在東北解放戰爭的作用問題是兩個敏感問題,但在編寫時都不能回避,否則這段歷史說不清。”正如列寧所指出的:“馬克思主義理論的絕對要求,就是要把問題提到一定的歷史范圍之內”;“脫離歷史的具體環境來提這個問題,就等于不懂得辯證唯物主義的起碼要求。”

在《意見》中分析東北戰場取勝的原因時,陳云共講了六條原因,其中第一條就是蘇聯的作用。他說:蘇聯紅軍出兵東北,打敗了日本關東軍,“為我們的大部隊能搶在國民黨前面迅速進入這個地區,為改善我們的裝備,創造了十分有利的條件。那時,蘇聯黨對我們的力量估計不足,并有雅爾塔協定的約束,但他們還是盡力幫助我們的。東北背靠蘇聯,東鄰朝鮮,這對于我們在和國民黨作戰中的后勤補給和傷病員的運送、安置也是十分有利的條件。”

而在1984年9月的那次談話中,當肖華問到對蘇聯紅軍的作用在《遼沈決戰》書中應如何寫時,陳云進一步分析道:“如果沒有蘇聯紅軍出兵東北,我們的力量不可能發展那么快。蘇聯一方面受中蘇協定約束,要把大城市和鐵路干線移交給國民黨,另一方面明里暗里幫助我們。那時,東北北有蘇聯,東有朝鮮,西有蒙古,我們就像坐在沙發里,缺什么可以向蘇聯要,南滿的傷兵、彈藥可以通過朝鮮轉運。因此,要寫蘇聯、朝鮮對我們的幫助,回避是不合乎歷史的。”這對如何看待蘇聯在東北解放戰爭中的作用,以“立全面、立準確”的歷史觀給出了生動的詮釋。

其實早在1981年3月,與鄧力群談對起草《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》的意見時,陳云就說過:“抗日戰爭期間,蘇聯還是援助了中國,最后出兵打垮關東軍。如果不把關東軍打垮,抗日戰爭的勝利起碼要推遲好幾年,我們也要晚一些進到東北,東北很難首先全部解放。”他指出:“這樣一些問題,《決議》應該如實地按照事情本來面貌寫上去。要通過對這些歷史問題的論斷,再一次說明中國共產黨人是公正的。”

后來,為了會見我國“一五”建設時期擔任過中國政務院(后改為國務院)經濟總顧問、時任蘇聯部長會議第一副主席的阿爾希波夫,陳云讓秘書起草一個談話稿,明確交代其中要表達這樣的意思:“無論在革命戰爭時期還是在和平建設時期,蘇聯政府和人民給予我們的援助,中國政府和人民都沒有忘記,也是不會忘記的。”

可見,陳云關于撰寫東北解放戰爭歷史時要如實反映蘇聯對我們的幫助,不要忘記這些幫助的觀點是一貫的。這不僅體現了中國共產黨人的歷史唯物主義的認識水平和公正,也體現了中華民族受施勿忘的傳統美德。對于弄清歷史問題,對于恢復中國人民和前蘇聯人民的相互信任,都起到了重要作用。而這些分析,盡管針對的是黨史中的局部問題,但對于人們認識和分析黨史、國史中的其他問題,甚至對于分析帶有全局性的重大問題,同樣具有認識論上的指導意義。

怎樣分析解放戰爭時期東北局內部在工作方針上的意見分歧

1984年,張秀山、王首道及肖華在給楊尚昆的信中,就要不要在《遼沈決戰》“綜述”(指《東北三年解放戰爭綜述》,簡稱“綜述”)里引用《東北局關于全東北解放后的形勢與任務決議(1948年11月23日)》(簡稱1948年東北局《決議》)一事曾征求過意見。該《決議》是東北三年解放戰爭的經驗總結,其中提到了東北初期領導中的一些爭論問題和意見分歧。如何看待解放戰爭時期東北局內部在工作方針上存在的意見分歧,這在一定程度上也是個敏感問題。

當時,是否在《遼沈決戰》一書中寫這個問題有兩種意見:個別人認為,該書是公開出版的,黨內文件(指1948年東北局《決議》)不要公布;多數人認為,這個文件是40年前的,解放戰爭時期在東北工作過的同志都清楚,且經中央同意,應該按歷史唯物主義的觀點把問題寫清楚。這兩種意見的焦點在于,《遼沈決戰》一書要不要收入“綜述”,以及這一綜述中要不要引用1948年東北局《決議》。

對此,編審小組認為:這不應視為禁區,要把史料立準立好,教育后代。至于如何寫,在研究編輯規劃時有兩條原則:一條是要歷史唯物主義;一條是要照顧團結,不點名批評任何同志。而當時的“綜述”稿,就是按這個精神寫的。同時,編審小組將“綜述”送審稿和給楊尚昆的信送陳云,馮文彬也送去中央黨史征集委員會就這個問題給陳云和楊尚昆的信。

陳云看后與編審小組同志談話,并指出:這個“綜述”稿大體上可以。現在的問題是,要不要引用1948年東北局的《決議》;如果要引用,如何引用。1985年2月1日,就綜述稿問題,陳云召集張秀山、肖華等人開會。陳云認為:“東北解放戰爭初期,東北局內部在工作方針上確實存在過意見分歧。當時的方針是通過獨占大城市和鐵路干線來獨占東北,而多數同志不同意這個方針,認為不應用主力部隊死守大城市,同暫時比我們強大的敵人硬拼,而應把相當一部分主力部隊和大部分干部分散到廣大農村發動群眾,通過建立根據地,逐步改變敵我力量對比。大城市誰不想要,問題是當時要得了要不了。如果不是以后東北局在1946年召開會議,作出‘七七決議,改變了以前的方針,結果很可能不僅大城市占不住,遼沈戰役的勝利也會被推遲。”

1988年2月,陳云在給楊尚昆的信中進一步明確指出:“這本書前面一定要有一個綜述,以便大家比較全面地了解東北三年解放戰爭的歷史,了解遼沈戰役勝利是怎么得來的。”對綜述稿“可以作一些修改,對有不同意見的地方可以采取回避的辦法。”可見,陳云不僅是一個堅定的唯物主義者,更是一位了不起的政治藝術大師。

但另一方面,陳云仍實事求是地指出:東北局1948年決議“對東北局初期方針上的錯誤分析得也不夠全面。比如,不能簡單地說,出現錯誤是‘對敵人的和平陰謀抱幻想,是‘喪失階級立場的危險傾向。另外,1945年12月黨中央、毛主席明確提出‘讓開大道,占領兩廂的方針后,東北局在指導方針上的錯誤雖然又持續了一段時間,給人民的事業造成了損失,但只有六個月就通過東北局自己的努力予以糾正了,還不能說給人民的事業‘造成了很大損失。”因此,陳云的意見是,1948年東北局《決議》作為一個歷史文件,可以收進《遼沈決戰》,但在寫“綜述”時,只要引用“七七決議”就可以了,不必再引用這個決議。

關于東北局初期指導方針發生錯誤的原因,陳云曾對秘書說過,主要是一些同志缺少經驗,尤其是缺少丟掉根據地的經驗。當時,總政治部一個傳記組的同志致信,詢問能否說毛澤東在東北解放戰爭初期給東北局電報上的一些意見是指導方針上的失誤。陳云讓秘書答復他們:“東北解放戰爭初期,由于我們進入這個地區的時間不過幾個月,敵人的兵力也有變化,因此,對東北的情況還處在認識的過程。在這個過程中,對和戰問題、作戰方針問題提出這種或那種意見,都是可以的,也是需要的。我們應當這樣來理解當時毛澤東給東北局的電報上提出的一些意見,而不應當把個別意見同實際情況不符說成是毛澤東在指導方針上有什么失誤。”他對秘書說,那時黨中央在千里之外的陜北,對東北的具體情況不可能了解得那么清楚。關鍵是在東北工作的同志,要善于把中央的指示與東北的實際情況相結合。

從1986年7月4日,張秀山和王首道給彭真寫信,征求他對“綜述”的意見;到10月23日,彭真在向中央常委的報告中,對“綜述”送審稿提出意見《幾個主要問題的說明》再到12月10日,中央辦公廳給張秀山的通知——鄧小平同志對《遼沈決戰》(綜述)稿的批示中指出:“這種問題不要再扯了,兩個文件都存檔,但都不發表。”至此,“綜述”已確定不收入《遼沈決戰》一書。

當時,根據有關方面的意見,綜述稿最終未放進《遼沈決戰》一書中,改以韓先楚署名的概述代替。陳云多次建議收進一篇綜述稿的意見未能實現,但他之前早已強調:“書編好后,要送中央軍委、尚昆同志把關。”這與他一貫強調的,新聞出版要實事求是、符合實際,還要有人把關,注意宣傳的效果的思想是一脈相承的。最終,他尊重和服從中央軍委的決定。這充分反映了老一輩無產階級革命家的組織紀律觀念和大局意識。

1988年6月22日,陳云聽取伍修權關于《遼沈決戰》一書綜述問題的匯報后,提出三點意見:(一)對這次修改綜述稿的同志表示感謝。(二)服從中央軍委、楊尚昆把關的決定。(三)保留關于《遼沈決戰》一定要有一篇綜述的意見,希望將來終有一天能夠發表。此次談話要點經陳云修改后,復伍修權,并由陳云同志處復印轉張秀山。可見,陳云的進退有度,與其“把歷史立全面、立準確”的史觀,在根本上是一致的,與其“不唯上、不唯書、只唯實,交換、比較、反復”的具體實踐是一致的。

歷史是一個民族、一個國家、一個政黨盛衰興亡的真實記錄,也是其根脈所系、魂魄所在,而青年又是民族和國家的希望。陳云非常關心青年人的黨史教育和學習,他強調:“要學點歷史。青年人不知道我們的歷史,特別是中國革命、中國共產黨的歷史。這件事情現在要抓,以后也要抓,要一直抓下去。”清代著名思想家龔自珍說過:“滅人之國,必先去其史”,“絕人之材,湮塞人之教,必先去其史”。歷史的教訓值得記取,我們要時刻教育青年知道自己祖國的輝煌歷史。

陳云對《遼沈決戰》“把歷史立全面、立準確”的指示與實踐,是為了尊重歷史、牢記歷史、資政育人,而不是為了標新立異、嘩眾取寵,更不是為了搞所謂的顛覆和翻案。在史書編撰中,必須高度警惕和堅決抵制歷史虛無主義思潮,不能任由歷史虛無主義虛無我們的根基。