丙肝病毒感染的危險因素及防治對策

譚英

丙肝病毒感染的危險因素及防治對策

譚英

目的 探討丙型肝炎發生的危險因素及防治對策。方法 選取110例丙肝患者的病例資料進行分析,并向另外200名患者發放調查問卷,總結發病的危險因素。結果 110例丙肝病毒感染患者,30.91%有吸毒混合使用注射器史,24.55%從事易造成皮膚損傷的職業,17.27%有輸血史,10.91%有外科手術史,10%有內窺鏡檢查史,6.36%有母親丙肝史。吸毒混合使用注射器患者發病率明顯高于輸血史患者,易造成皮膚損傷的職業的發病率明顯高于外科手術患者(P<0.05),是造成丙肝病毒感染的主要危險因素。結論 吸毒混合使用注射器、從事易造成皮膚損傷的職業及輸血是丙肝感染的主要危險因素。

丙肝病毒;危險因素;防治對策

丙型肝炎(hepatitis type C,HC)是一種常見的傳染病,嚴重威脅人類健康,其主要的傳播途徑為血液傳播,約40%的患者發展為慢性肝炎、肝硬化及肝癌,由于丙肝病毒的基因序列存在很大的變異性,以至于目前尚沒有丙肝疫苗可以預防丙肝的發生[1],因此切斷傳染源是預防丙型肝炎不斷傳播和丙肝發病的主要手段,為了能更好的防治丙肝,本研究對110例丙肝患者的病例資料進行分析,并采用問卷調查的方法,探討丙肝發病的危險因素及防治措施,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇江西省九江市第三人民醫院2010年1月~2012年12月收治的丙肝患者110例,其中男66例,女44例,年齡24~70歲,平均(33.0±6.4)歲,病程3個月~15年,平均(4.0±3.2)年,所有的患者經過生化檢測有HCV抗體陽性,經過經RT-PCR(逆轉錄多聚酶鏈反應)證實HCVRNA陽性。

1.2 方法 對所有患者的病例資料進行整理,通過查閱文獻確定調查因素,查看這些病例是否具有吸毒混合使用注射器史、從事易造成皮膚損傷的職業、輸血史、外科手術史、內窺鏡檢查史和母親肝病史等,統計各種危險因素導致的患病的幾率[2]。

對2010年1月~2012年12月之間于本院進行健康檢查的200例患者發放采用標準試卷并回收進行統計分析,進行問卷調查。調查內容為包括如下內容:患者是否認為導致丙肝病毒感染的危險因素,包括:吸毒混合使用注射器、治療丙肝患者的醫護人員、母嬰傳染、共同進食、造成皮膚的輕微創傷(文身、打耳眼)、易造成皮膚創傷的職業、輸血、手術、是否共用牙刷、是否共用剃須刀、發生性行為等。調查分析過程中盡量使被調查人員在同等的時間、地點、條件下作答,以保證答案的準確性。

1.3 統計學方法 本研究的所有數據通過SPSS17.0進行處理,正態計量資料結果用“x±s”表示;計數資料使用例數(n)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

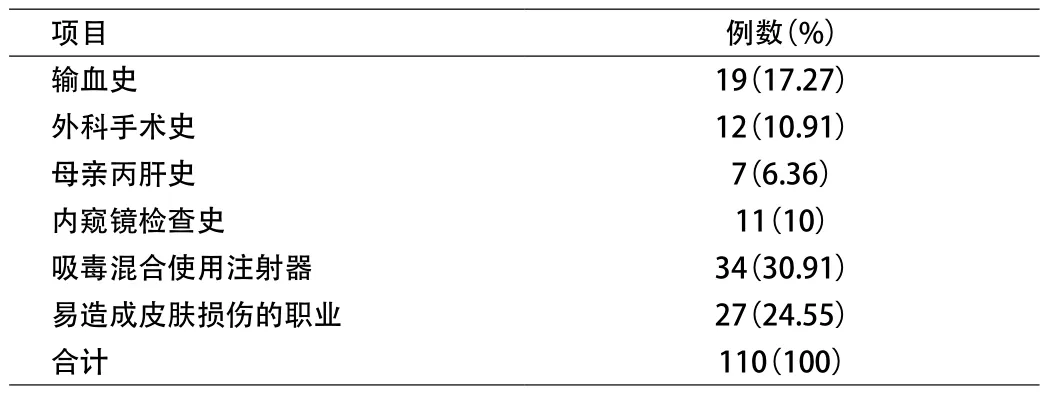

結果顯示110例丙肝病毒感染患者,30.91%有吸毒混合使用注射器史,24.55%從事易造成皮膚損傷的職業,17.27%有輸血史,10.91%有外科手術史,有10%內窺鏡檢查史,8%有母丙肝史等,吸毒混合使用注射器患者發病率明顯高于輸血史患者,易造成皮膚損傷的職業的發病率明顯高于外科手術患者,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 丙肝病毒感染的危險因素分析

3 討論

丙型肝炎是丙型肝炎病毒(hepatitis C virus,HCV)引起的一種隱匿發病的傳染病,主要通過血液途徑傳播,長期發展可能發展為肝硬化和肝癌等,也是造成慢性肝炎、肝硬化及肝癌的重要因素,嚴重威脅人類的健康和生命[3]。由于丙肝病毒變異性大,所以目前還沒有疫苗,主要的防治措施就是找到引起丙肝病毒傳播的主要途徑并加以阻止,因此本研究通過對本院收治的丙肝患者的病例資料進行調查分析,總結丙肝防病的危險因素,結果顯示110例丙肝患者,30.91%有吸毒混合使用注射器史,24.55%從事易造成皮膚損傷的職業,17.27%有輸血史,還有的患者有外科手術史10.91%、內窺鏡檢查史(10%)和母親丙肝史(8%)等,吸毒混合使用注射器、從事易造成皮膚損傷的職業和輸血是感染丙肝的主要危險因素,與以前的報道一致[4]。因此,本研究認為丙肝感染的主要危險因素為吸毒混合使用注射器、從事易造成皮膚損傷的職業及輸血。

丙肝病毒防治的要點是從源頭進行阻止病毒傳播,主要的策略有:(1)加強對吸毒的打擊力度,控制毒品的傳播,做守法公民;(2)加強血液制品的控制及檢測,加強獻血者的檢查,到正規的醫院或者血站去輸血[5];(3)對于容易造成皮膚損傷職業,要加強自我保護意識,加強對傷口的護理,避免接觸傳染源;(4)同時醫療單位要對侵入性器械進行徹底的消毒或者使用正規廠家生產的一次性器械;(5)普及丙肝病毒預防的宣傳,提高群眾對丙肝的認識;(6)一旦患了丙型肝炎,要及時到醫院就醫,控制病情[6]。當發生可能感染丙肝病毒的行為或懷疑感染丙肝感染時,如發現自己有相關癥狀,務必要第一時間就醫。如能夠在感染初期就進行正確的治療,是完全可以治愈丙肝的[7]。

綜上所述,本研究認為,臨床中應準確檢測出丙型肝炎病毒患病的危險因素,并且采取相應的措施切斷傳染源及傳染途徑,積極開展預防行為,實施有效防治丙型肝炎的措施,降低丙型肝炎的患病率,提高患者的生活質量。

[1] 竇曉光,丁洋.慢性丙型肝炎抗病毒治療的新策略和新方法[J].中國實用內科雜志,2010,30(3):217-219.

[2] 陳雪,何翠,席光湘,等.獻血人群感染乙肝、丙肝病毒的血液接觸危險因素研究[J].現代預防醫學,2012,12(7):1009-1213.

[3] 王國見.淺談丙肝病毒感染的危險因素及防治對策[J].求醫問藥(下半月),2013,11(1):77-78.

[4] 王紅英.關于丙肝病毒感染并發2型糖尿病的臨床研究[J].心血管病防治知識(學術版),2014(2):136-138.

[5] 楊桂,汪付兵.慢性丙型肝炎患者丙肝病毒感染與載脂蛋白B關系的初步研究[J].微循環學雜志,2013,23(4):45-47.

[6] 孫喬,顧春華.哨點監測人群中人類免疫缺陷病毒、梅毒、丙肝病毒感染的檢測結果分析[J].診斷學理論與實踐,2013,12(3):352-354.

[7] 黃英,陸崇凱,李敏.兩種丙肝抗體試劑用于獻血員人群篩查的價值分析[J].當代醫學,2012,18(14):136-137.

10.3969/j.issn.1009-4393.2015.4.112

江西 332000 江西省九江市第三人民醫院(譚英)