電子雙板讓物理教學進入3D時代

朱征寧

(蘇州市第一中學校,江蘇 蘇州 215005)

隨著教育信息技術的不斷革新,越來越多的文本和影像呈現技術運用于課堂之中,尤其是物理學科,它源于自然和生活,又大量應用數學的計算,還要通過自己的實際操作進行探究,因此物理的課堂必然會有各種各樣的內容需要被呈現.所有任何最新的信息技術呈現方式,都會最先出現在物理課堂上.交互式電子雙板系統(由于本文不涉及其交互功能,下文均簡稱電子雙板)是最近幾年剛剛被引入到課堂,代替原有的投影儀或電子白板.作為一個前期的試用者,筆者在摸索和嘗試中發現它的雙板呈現的多樣性相比于以往的單板呈現方式更符合學生認識的過程,有助于提高他們在學習概念及方法時理解的清晰度,使學生能更快地應用到實際問題的解決過程中去.

1 電子雙板環境及理論基礎

雙重編碼理論(dual coding theory)是電子板的重要理論基礎之一.它是由心理學家Paivio及他的研究團隊提出的.該理論認為,在人們的長時記憶中,存在著兩個負責信息的編碼、組織、加工和存取的表征系統:言語編碼系統和非言語編碼系統.言語編碼系統由言語碼表征言語信息,比如字母、數字、音素、音節;非言語系統由心象碼表征非言語信息,比如看得見的具體物體、聽得見的聲音、物體的重量、溫度、味道等.該理論表明,同時以視覺(圖像)形式和語言(文字)形式呈現信息能夠增強記憶和識別.知識可視化將知識以圖解的方式表現出來,為基于語言的理解提供了很好的輔助和補充,大大降低了語言通道的認知負荷,加速了思維的發生.

而雙重編碼理論應用于電子雙板課堂教學是利用電子雙板的雙畫面顯示,讓雙板的其中一板呈現言語信息,另一板呈現非言語的圖像、視音頻等,當然實際上課過程中也可以雙邊都是語言或非語言信息,但可能是不同角度的,使兩塊板之間建立起主輔、對比等具有一定邏輯性的關系,使兩者同時呈現并共同服務于同一個知識主題,以促進學習者大腦語言系統與非語言系統激活,提高學生的學習效率,方便教師組織課堂教學活動.

2 課堂實錄

電子雙板系統引入課堂教學,有很多的實用技巧,以下是筆者在備課過程及上課實際使用過后的一點思考.

2.1 左屏攝像頭、右屏傳感器,全方位觀察DIS實驗

在準備“牛頓第三定律”這節課的過程中,筆者看了諸多的教學設計,但大多偏重于感性實驗的展示.筆者認為高中物理有別于初中物理的最大特征正是從感性認識過渡到理性認識.初中講牛頓第三定律,主要為了體現作用力的相互性,做了大量的、豐富的感性實驗是必需的,否則不能體現作用力是相互的普遍性.但是到了高中不能再重復初中的實驗,高中講牛頓第三定律應該更側重相互作用力的定量研究,期間也必然會使用到二力平衡的特性.這樣這節課不僅能得出完整的牛頓第三定律,更能了解到一對相互作用力和一對平衡力的區別與聯系.如果這個地方含糊處理,就會導致不少學生學習受力分析時總是混淆相互作用力和平衡力.

因此筆者考慮本課側重在相互作用力的定量研究上,學生剛剛學過三大性質的力,其中彈力和摩擦力對應的相互作用力相對容易研究,但是重力作為非接觸力的典型代表,較難研究其相互性,但為了體現相互作用力特征的普遍性,筆者選擇了磁力作為非接觸力代表,然而遇到了問題,發現用彈簧秤測量很困難,就算勉強平衡也很難進一步研究在非平衡狀態下的情況.

最終筆者選擇了用DIS數字傳感器,為了讓所有人看到演示實驗,用了一個攝像頭拍攝實驗現場及操作過程的細節,通過投影呈現給學生但是傳感器采集的數據圖像也是要讓學生同步看到的,于是雙板顯示的優勢就體現了出來.如圖1所示,左屏為傳感器的數據采集圖表,右屏為兩個相互吸引但未接觸的小磁環(質量很小,相對磁力而言重力可以忽略),無論是平衡還是非平衡狀態學生通過雙板能同時看到兩個動態的情景,將兩個不同維度的影像同時展示在學生眼前,就如同看“3D”電影,讓學生體會更真實,更深刻.

圖1

其實類似的雙板雙顯的應用可以在很多場景使用,例如在電學實驗中讓左屏用攝像頭顯示教師操作電路的細節,右屏用另一個攝像頭顯示電表的讀數變化.這樣的例子很多,此處不一一枚舉,完全可以發揮教師的教學想象力.

2.2 左屏理論、右屏實驗,輕松掌握滑動變阻器分壓接法技巧

前文實例中的雙板雙顯的內容都是兩個不同維度的影像或者兩個視頻內容,它更多的是增強視覺效果.下面筆者在準備“電阻的測量”這節課時,發現了另一個應用形式,這個形式更加體現其雙重編碼的原理.這節課筆者主要從3個方面切入,讓學生初步了解電阻測量基本操作部分的各個環節.一是電表量程的選擇,二是控制電路的選擇,三是測量電路的選擇.其中關于控制電路的選擇一直是難點,到底是選擇分壓接法還是限流接法,滑動變阻器選大的還是小的.為了讓學生更深刻了解和掌握其中規律,筆者選擇如下方法.

實驗:通過實驗測定一個阻值約為5Ω的電阻Rx的阻值.現有電源(3節干電池,E=4.5V),滑動變阻器(20Ω,2A),開關和導線若干,以及下列電表:電流表 A1(0.6A,r約0.125Ω);電流表A2(3A,r約 0.025 Ω);電 壓 表 V1(3V,r約3kΩ);電壓表 V2(15V,r約15kΩ).

請畫出電路圖,并選擇合適器材連接電路,完成數據記錄表1.

表1 數據記錄表

雙板顯示內容如圖2所示,開始時學生都是用的限流接法,這也是初中常用電路.在實際操作中立刻有學生發現問題:

學生:“0.5V”達不到,最小到“0.7V”.

于是引出測量范圍更大的分壓接法(具體引出方法,本文不做敘述).

圖2

學生初次學習分壓接法,無論是電路圖還是實物電路都很陌生,雙板顯示如圖3所示,學生在邊學畫電路,邊跟著教師搭建電路的過程中輕松掌握滑動變阻器的分壓接法.

圖3

而滑動變阻器的選擇,我們可以通過將實際操作與幾何畫板觀察結合當滑動變阻器阻值為200Ω時,移動滑動變阻器滑片,觀察電壓表示數變化.再將滑動變阻器的阻值改為20Ω時,移動滑動變阻器滑片,觀察電壓表示數變化.如圖4、圖5所示,我們會發現電壓表示數在滑動變阻器的阻值為200Ω時,隨滑片移動要么變化不明顯,要么急速變化,難以操作,而滑動變阻器的阻值為20Ω時,相對好操作些,如果待測電阻與滑動變阻器阻值相近或更大,Ux-RAP圖幾乎呈線性.這樣就方便的得出分壓接法的適用條件:(1)要求的測量范圍較大或測量電壓要求從0開始;(2)待測電阻與滑動變阻器相近或更大.

圖4 滑動變阻器的阻值為200Ω時U-RAP圖像

圖5 滑動變阻器的阻值為20Ω時U-RAP圖像

這樣的模式使得理論與實際相結合,同時呈現讓學生記憶深刻,理解透徹,十分符合物理學科的就物說理,及物窮理的學科特征.

2.3 左屏電勢能、右屏重力勢能,全程類比深度理解電勢能

前面2個例子都是體現視覺的直觀性,但是物理課經常涉及十分抽象的概念,很難找到直觀的情景.例如電勢能就是一個非常抽象的概念,在準備“電勢能”這節課時,常常是要將電勢能和重力勢能進行類比,而困難往往是如何將他們的類比關系呈現出來.在這里筆者將電子雙板的左板始終以電勢能為線索,右板始終以重力勢能為類比對象,分別在4個類比點進行類比遷移.

(1)如圖6所示,類比重力勢能,引出電勢能概念.

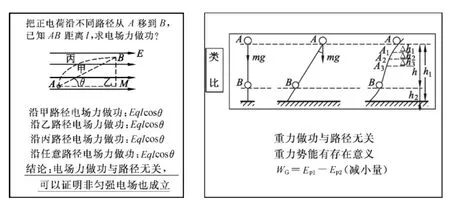

(2)如圖7所示,類比重力做功與路徑無關,得出電勢能有確實意義的條件:電場力做功與路徑無關.

(3)如圖8所示,類比重力做功與重力勢能變化的關系,得出電場力做功與電勢能變化的關系.

圖6

(4)如圖9所示,通過類比發現判斷電勢能變化的方法與判斷重力勢能變化的方法之間的區別與聯系.

如此,在整節課的問答中,讓電勢能始終與重力勢能在類比狀態下同時出現在學生面前,使得他們在對電勢能概念的理解和記憶有了充足的時間和深度.

這種呈現方式不僅適合概念學習,同樣也適合問題解決的方法和策略.例如在高三復習階段有很多問題的解決方法是相似的,我們可以通過兩個問題的解決過程對比總結出方法,或者通過左邊問題的解決方法遷移到右邊問題的解決過程中去.

圖7

圖8

圖9

3 課后反思

以上3個實例只是電子雙板在呈現方式上一些簡單的探索.相信還有更多的雙板對比方式有待挖掘,常見的物理思維方法都可以通過這種對比形式進行滲透.雙板不僅是“1”+“1”=“2”,更像是從二維空間到三維空間,會發現有更廣闊的世界有待探索,但是我們也不能對現代信息技術太過依賴或者唯技術論.上課就像是鋪路,學生就是走教師鋪的路,而信息技術手段也僅僅是橋梁,不能亂架、多架,否則本來很平穩的路也變得高低起伏,走得不順.應在平常路所不能到達處,或要繞圈子的地方架設,使之成為不可代替的絕佳方案,讓道路變得更加平直好走.