城市隧道出入口駕駛特性分析

馬 超,邵 飛,胡業平(中國人民解放軍理工大學野戰工程學院,南京 210007)

城市隧道出入口駕駛特性分析

馬超,邵飛,胡業平

(中國人民解放軍理工大學野戰工程學院,南京210007)

對三種含有坡道段的城市隧道出入口進行實車實驗,分析駕駛人瞳孔直徑的變化規律,總結出駕駛員在不同類型城市隧道出入口的駕駛行為特性。結果表明:駕駛員在駛入隧道時,觀察重點區域集中于前方100米位置;駕駛員在一般城市隧道出入口的駕駛舒適感最差,在湖底隧道中最好。

隧道實驗;南京快速干道;眼動儀佩

1 引言

隧道出入口是交通事故的多發路段,事故發生率明顯高于隧道內部路段和外部主線。城市隧道出入口交通事故頻發的原因主要有:隧道內外的照明差異大,駕駛員在行車過程中視覺難以適應;隧道出入口有縱坡或彎道,線性一致性較差,有悖于駕駛員的期望;駕駛員在進出隧道過程中對車速、距離的感知與在一般道路上不同;城市道路中非機動車、行人等交通參與者的違章行為等。

近年來,眾多學者從不同角度對隧道出入口進行了多樣化的研究,主要有平面線形一致性[1-2]、照明設計優化[3]、視覺適應性研究[4]等方面。這些研究基本上針對的都是無坡道段的隧道出入口,本文采用城市隧道實車實驗,從瞳孔直徑的變化特性方面來探究駕駛人在含有坡道段的各類城市隧道出入口上的駕駛特性。

2 隧道實驗

2.1 實驗條件

本實驗以南京快速干道內環線通濟門——模范馬路隧道群為研究對象,該隧道群包括通濟門隧道、西安門隧道、九華山隧道、玄武湖隧道、模范馬路隧道,五個隧道的出入口都設有一定坡度的上下坡。其中通濟門隧道、西安門隧道與模范馬路隧道為典型的一般城市隧道,九華山隧道為山體隧道和湖底隧道的結合體,玄武湖隧道則為湖底隧道。為了研究不同類型城市隧道出入口駕駛員的駕駛特性,本文選取西安門隧道南口、九華山隧道南口和玄武湖隧道西口為研究對象,三個坡道的坡度都為4%。

采用德國Ergoneers研發的D-Lab駕駛行為分析系統進行數據采集,該系統具有眼動檢測、視頻行為記錄分析、生理檢測等功能,本實驗主要使用該系統的Dikablis眼動追蹤模塊和Eyetracking分析軟件。

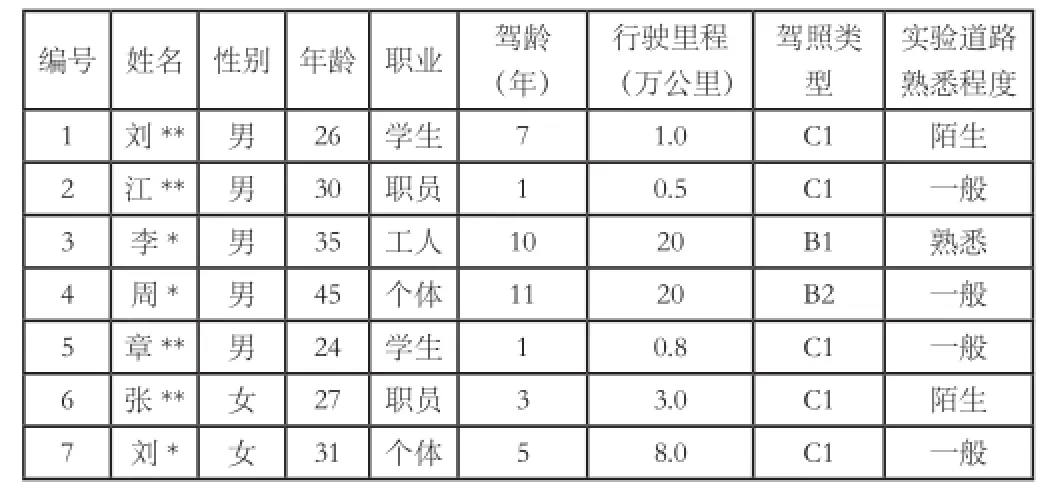

為了提高數據的代表性和有效性,挑選不同年齡、駕齡、職業的10名駕駛員進行實車測試,實驗車輛選用歐寶安德拉。為了排除交通流、強太陽光等因素的影響,實驗選擇在沒有強光的上午10點鐘左右及下午3點鐘左右進行,盡量使行車過程趨于自由狀態。

部分被試駕駛員基本信息

2.2 實驗過程

以路燈為標志物對各個出入口進行區段劃分,將隧道間連接段緊鄰坡道的兩段路段、坡道段和隧道內300米長度作為研究對象,以隧道洞口為零點,行車方向為正。

數據觀測者位于副駕駛位置負責被試駕駛員的瞳孔標定,操作與眼動儀相連的筆記本電腦,實時觀測所測得的瞳孔直徑數據;駕駛員佩戴好眼動儀從通濟門隧道南端出發,向北依次穿越5個隧道后在古平崗立交轉向,沿原路返回。

在實驗開始前要記錄駕駛員在正常路段上行駛時的瞳孔直徑作為基準值,整個實驗過程中要保持安靜,排除其它因素的干擾。

3 駕駛特性分析

3.1 瞳孔直徑增長率

為了排除駕駛員之間的個體差異對實驗數據的影響,本文采用了參數變化率這樣一個指標來衡量駕駛員的瞳孔直徑變化情況。參數變化率就是用駕駛員在行車過程中某一點的參數值減去該駕駛員基準值,再除以基準值,最后乘以100%,其表達式為:

3.2 數據分析

用matlab神經網絡工具箱分別對三種類型隧道出入口的被試實驗數據進行擬合并畫出相應的瞳孔直徑增長率變化曲線。三種隧道入口照明強化段均為200米,采用三級調光模式,其中前兩段為50米;出口照明強化段為50米。

由圖5可知,在山體隧道入口段,瞳孔直徑增長率從進入隧道前100米處開始小幅負向增長,表明駕駛員的注意力集中于前方100米左右,而且洞口亮度高于洞外亮度;從隧道內30米左右瞳孔直徑增長率急劇增加,說明照明強化段前兩段的亮度差比較大。在出口段,瞳孔直徑增長率從隧道內200米處開始明顯減小,在隧道口為負值,再次表明洞口亮度高于洞外亮度。

從圖6可以看出,在一般城市隧道入口段,瞳孔直徑增長率在隧道外100米處未發生變化,說明洞口亮度近似等于洞外亮度;進入隧道200米后,瞳孔直徑增長率不再發生明顯變化,表明洞內亮度與照明強化段末端亮度相等。在出口段,瞳孔直徑增長率從隧道內300米處就開始減小,在隧道口處近似為零,表明隧道內外亮度基本相同。

湖底隧道入口段內部設有50米長的減光格柵,導致洞口亮度低于洞外亮度,瞳孔直徑增長率在隧道外100米處就開始增大;在照明強化段末端也就是250米處,瞳孔直徑增長率不再變化,表明該照明強化段末端與隧道內部亮度相等。在出口段,瞳孔直徑增長率從隧道內200米處均勻減小,由于洞口亮度低于洞外亮度,瞳孔直徑增長率在隧道外減小為零。

4 結論

根據被試瞳孔直徑增長率的變化規律可以總結出駕駛員的駕駛特性:

(1)駕駛員在駛入隧道時,觀察重點區域集中于前方100米位置。

(2)洞口亮度方面,山體隧道稍高于洞外亮度,一般城市隧道約等于洞外亮度,湖底隧道低于洞外亮度;洞內亮度方面,一般城市隧道亮度最低,湖底隧道最高。所以,一般城市隧道內外亮度差最大,其瞳孔直徑增長率變化區段又最短,因而行駛舒適感最差;相反地,采用了光柵的湖底隧道內外亮度差最小,瞳孔直徑增長率變化曲線最平緩,駕駛員的行車舒適性最好。

(3)在出口段,洞外光線及照明強化對隧道亮度的影響最遠可延伸至隧道內200米左右,最佳影響長度為150米,駕駛員瞳孔直徑開始顯著縮小。

(4)山體隧道的洞口亮度最大,一般城市隧道次之,最后是采用了光柵的湖底隧道。

[1]楊軫,唐瑩,唐磊.隧道出入口平面線形一致性[J].同濟大學學報:自然科學版,2012,40(04):553-558.

[2]王琰,孔令旗,郭忠印等.基于運行安全的公路隧道進出口線形設計[J].公路交通科技,2008,25(03):134-138.

[3]沈小東,劉倩,鄧安仲等.隧道出入口照明智能控制研究[J].后勤工程學院學報,2012,28(01):12-15.

[4]陳鵬,潘曉東,付志斌等.城市隧道出入口視覺適應性研究[J].交通標準化,2014(19).