脊髓損傷恢復期3個月內患者的抑郁狀態及相關因素分析

王穎敏 黃素芳 梁雅文

現代社會由于車禍、塌方、高空墜落、運動損傷、自殺事件等引起的脊髓損傷發病率不斷上升。脊髓損傷是由外傷、疾病等原因引起的脊髓結構和功能損害,導致損傷平面以下運動、感覺、自主神經功能的障礙,是一種嚴重的致殘性疾病[1]。脊髓損傷患者大多為青壯年,突發的意外使患者產生一系列應激心理反應,加之病程長,并發癥多,缺乏良好的治療效果,對自身殘疾認識不足,患者往往產生焦慮、抑郁的癥狀[2]。患者經過急性期的救治病情穩定后轉入康復科治療。我們對初次發病病程在8~12 周的患者進行評估,了解其抑郁狀態和相關因素,以盡早采取積極有效的干預措施,最大程度地促進患者的心理康復,取得滿意效果,現將報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選擇2012年6月~2013年12月廣州某三級甲等醫院康復科住院的新發脊髓損傷患者38例。入選標準:均經臨床與MRI 確定診斷,年齡≥18 歲,患者的骨折部位穩定、神經損害或壓迫癥狀穩定、呼吸平穩[3],能夠理解問卷并愿意配合且排除精神障礙。男30例,女8例。年齡18~65歲,平均(37.08 ±15.51)歲。其中頸段損傷8例,胸腰段損傷30例。文化程度:小學9例,初中21例,高中4例,大學及以上4例。婚姻狀況:未婚18例,已婚20例。脊髓損傷原因:外傷性26例,腫瘤5例,脊髓炎3例,椎管狹窄2例,脊髓血管畸形破裂出血2例。ASIA分級完全損傷35例,不完全損傷3例。

1.2 研究方法

1.2.1 研究工具 (1)抑郁程度。采用抑郁自評量表(SDS),SDS 共20個條目,包括精神性-情感癥狀、軀體性障礙、精神運動性障礙、抑郁的心理障礙4個維度,均按1~4分4 級評分,各條目的得分相加為總粗分,粗分乘以1.25,四舍五入取整數即得到標準分。標準分在25~100分,50分以下無抑郁,50~59分為輕度抑郁,60~69分為中度抑郁,70分及以上為重度抑郁,分值越高,抑郁程度越重。(2)自行設計的一般資料調查問卷,包括患者的脊髓損傷部位、年齡、教育程度、婚姻等。

1.2.2 收集方法 對于符合納入調查標準的患者,調查者在其病程8~12 周內評估。向其介紹研究目的,獲得知情同意,進行調查。調查時由患者仔細閱讀問卷,肢體活動障礙者由調查者逐條陳述后患者獨立做出回答,30 min 內完成問卷調查。同時通過與患者交談,了解其對脊髓損傷的看法和認識,脊髓損傷對個人、家庭、工作、生活帶來的影響。發放問卷38份,回收38 份,有效率100%。

1.3 統計學處理 采用SPSS13.0 統計學軟件,患者抑郁情況采用一般描述性分析。計量資料的比較采用兩樣本t 檢驗或多樣本方差分析。檢驗水準α=0.05。

2 結果

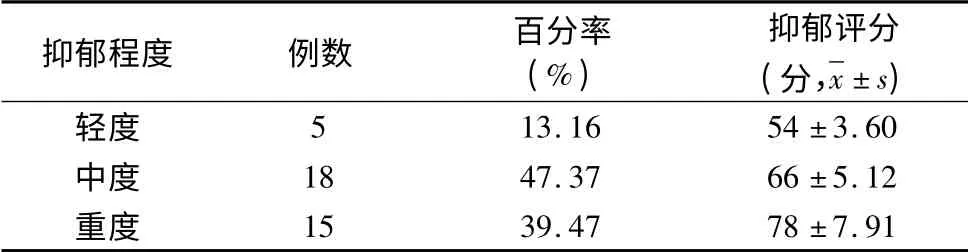

2.1 脊髓損傷患者抑郁情況(表1)

表1 脊髓損傷患者的抑郁程度及評分

2.2 脊髓損傷患者抑郁的影響因素(表2)

表2 脊髓損傷患者抑郁的影響因素(分,±s)

表2 脊髓損傷患者抑郁的影響因素(分,±s)

注:1)為t值,2)為F值

相關因素例數 抑郁評分 統計量 P值脊髓損傷的部位頸髓損傷 8 80.06 ±9.12 4.2431)<0.001胸腰段損傷 30 63.36 ±10.07年齡(歲)18~30 18 77.18 ±12.36 9.0692) 0.001 31~40 14 67.12 ±8.02 41~65 6 58.38 ±5.02文化程度小學 9 76.41 ±14.38 2.9072) 0.049初中 21 72.74 ±8.94高中 4 65.24 ±6.56大學及以上 4 60.17 ±8.22婚姻狀況已婚 18 64.36 ±9.07 5.6171)<0.001未婚20 78.80 ±6.71

3 討論

3.1 脊髓損傷恢復期3個月內患者的抑郁程度 抑郁是以情緒低落、哭泣、悲傷、失望、活動能力減退以及思維認知功能遲緩為主要特征的一類情緒障礙。研究表明脊髓損傷患者抑郁的發生率高達90%以上[4-7]。本研究中38例脊髓損傷恢復期3個月內患者均存在不同程度的抑郁,說明脊髓損傷患者的抑郁情緒發生率高。通過交談發現,患者抑郁的主要原因是:(1)患者多數為青壯年,既往身體健康,突發嚴重意外傷害,經歷急性期的救治后無法接受肢體感覺、運動功能將終身喪失,生活不能自理,喪失工作能力的事實;惡性腫瘤轉移至脊柱導致癱瘓的患者,認為病情加重,無藥可治,有厭世傾向。患者往往表現為沉默寡言、易怒、麻木、無能為力感。(2)脊髓損失引起的神經痛、痙攣、神經源性膀胱和直腸給患者帶來生理上的痛苦和沉重的心理負擔。(3)康復效果不理想未達到患者的預期目標,特別是四肢癱的患者。(4)康復過程漫長,住院費用巨大,照顧者疲勞,家庭經濟困難,患者心理負擔重。(5)患者考慮出院后的生活、工作、康復訓練存在很多未知數,對將來回歸家庭和社會感到不安。本調查研究在患者發病8~12 周內進行,38例恢復期脊髓損傷患者的抑郁程度主要為中、重度,而以往的研究顯示患者的抑郁程度以中度為主,調查時患者住院時間最長160 d[4-6]。可能病程長短不同的患者抑郁程度存在差異。在恢復期早期,患者從遭受意外的震驚、否認到逐漸接受事實,了解病情后,對預后致殘容易產生抑郁情緒。由于康復訓練開始時間不長,神經源性膀胱和直腸、繼發感染、劇烈的患肢痛、運動功能障礙這些問題還未解決,患者生理、心理與社會問題多,因此抑郁發生率高且程度嚴重。抑郁情緒使患者治療的依從性、主動性大大降低,延長了住院時間,死亡率上升[8]。因此,在康復訓練早期,醫務人員要密切注意患者的心理承受能力和情緒變化,在治療和護理的過程中多溝通,讓患者傾訴心中的憂慮和期望,與樂觀的病友多接觸,及早發現患者的抑郁表現并給予個體化的干預。真誠的對待每一位脊髓損傷患者,令其感受到醫務人員的關心和專業支持,糾正患者及其家人的錯誤認知,支持、鼓勵患者配合康復訓練,看到自己的進步。著手解決神經源性膀胱和直腸的問題,指導患者被動或主動活動,提高舒適度和自理能力,幫助患者認識自己存在的價值和能力,重塑自身形象,重新設計未來的計劃,恢復回歸社會的信心。

3.2 脊髓損傷恢復期3個月內患者抑郁的相關因素 本研究顯示抑郁程度與患者的脊髓損傷平面、年齡、文化程度、婚姻狀況有關。頸段損傷患者的抑郁程度明顯高于胸腰段患者。脊髓損傷的平面越高,損傷程度越重,對患者機體功能的影響越嚴重和復雜。頸段脊髓損傷肢體癱瘓較胸腰段脊髓損傷重,喪失了生活自理能力。高位頸段損傷常伴發呼吸困難和血壓、心率等病情的改變,住院時間長,治療效果不盡人意。尤其是氣管切開、四肢癱無法用語言和寫字表達的患者,缺乏溝通或溝通不暢,會令患者感到孤獨、抑郁。以往的研究也表明抑郁情緒與功能狀態密切相關,即功能越差,則抑郁情緒越明顯,提示對損傷程度重的患者更要注意其心理情緒變化[4]。因此,醫務人員及家屬要特別加強與患者的溝通,逐漸透露病情及預后,減輕抑郁程度,防止不良情緒惡化。

抑郁情緒與年齡相關。本研究中40 歲以下患者32例(84.21%),抑郁程度為中重度。可能由于年輕患者未曾經歷重大挫折,心理承受能力弱,性格急躁,對治療期望值高,急于求成,如未達到目標容易出現過激行為有關。突發的脊髓損傷給患者帶來生理狀況和生活方式的改變,治療效果與期望值相去甚遠,而且部分年輕患者對今后的工作、生活充滿擔憂,其家屬也往往陷入持久的悲哀中,表現為焦慮、緊張、抑郁。因此,要特別注意年輕患者的心理變化,遇到病情變化時做好解釋工作,及時處理,多進行心理疏導,傳遞積極的價值觀。鼓勵親友經常探訪患者,加強社會支持。同時指導家屬通過輪休、傾訴、放松訓練等方式釋放自身的緊張焦慮情緒,避免給患者帶來負面影響。

已婚患者的抑郁程度顯著低于未婚患者,本組20例(52.63%)未婚患者的抑郁程度為中重度。因為婚姻加強了患者的家庭支持系統,擴大了社會支持系統范圍。良好的社會支持對患者的身心具有保護和緩沖作用,能夠減輕患者的無助感,有利于患者保持樂觀情緒,從而減少抑郁情緒的發生[9]。家人尤其是伴侶、子女作為長期照顧者,給予患者的關愛和細心照顧能減輕其抑郁程度。未婚患者對自己將來的婚姻生活和生育能力往往喪失信心,害怕將來無人照顧和陪伴,對未來生活失去信心。

本研究顯示患者文化程度越高,抑郁程度越低。文化程度在初中及以下者30例(78.95%),文化程度較低的患者,性情往往比較固執,適應能力差,對相關醫學知識的認識和理解不足。由于在較長時間的治療中要經受許多精神和軀體上的痛苦,這可能導致患者心理失衡,行為消極,身體機能處于抑制狀態,機體的抵抗力下降,病情加重,同時加重患者的猜疑心理,加重抑郁癥狀[7]。文化程度高的患者能夠較快地接受事實,明白治療目標和護理干預的目的,容易接受醫務人員的康復指導,正確理解疾病的轉歸,通過網絡、書籍積極學習有關的醫學知識。既往也有研究顯示完全清楚自己病情的患者抑郁癥發生率顯著低于對自己病情不太清楚或完全不知道的患者[9],與本文研究結果一致。

4 結 論

脊髓損傷恢復期3個月內患者因處于康復早期,軀體功能未得到康復,抑郁發生率高,抑郁程度以中重度為主。早期嚴度的抑郁直接影響患者的身心康復效果,如無法自我調節,可造成長期的心理疾病,導致患者自殺等失控行為。因此,護士應盡早發現患者是否抑郁及抑郁水平,通過制定系統有效的護理措施減輕抑郁程度,促進心理健康,比如保持環境安靜整潔,督促、指導患者在病房的延續訓練,及早介入神經源性膀胱和直腸的護理,預防壓瘡、深靜脈血栓等并發癥,提高患者日常生活活動能力從而提高生活質量。還可通過認知行為治療、放松訓練、音樂療法、藥物治療改善患者的抑郁程度。家庭是患者主要的照顧者和社會支持系統,護士也應將家屬納入心理疏導、健康宣教、康復指導的范圍,令其鼓勵、引導患者堅持治療達到最佳康復效果。由于本研究的研究對象偏少,損傷程度偏重,可能導致此類患者抑郁發生率較高,今后將進一步研究對抑郁患者進行護理干預的效果。

[1]燕鐵斌.康復護理學[M].3 版.北京:人民衛生出版社,2012:209.

[2]李 妍,魚星峰,楊 磊,等.脊髓損傷病人康復期心理健康、自理能力及生活質量的相關性研究[J].護理研究,2014,28(5):1691-1693.

[3]南登崑.康復醫學[M].5 版.北京:人民衛生出版社,2013:175.

[4]陳銀海,靳安民,姚紅華.脊髓損傷患者的抑郁情緒及其對功能恢復的影響[J].南方醫科大學學報,2007,27(6):903-904.

[5]劉 芳,姚旭東,楊 柳.心理治療對外傷后脊髓損傷患者心理狀態的影響[J].中國民康醫學,2010,22(5):608-609.

[6]謝思斯,肖 拔,謝文嬌,等.脊髓損傷患者抑郁狀態相關因素分析及護理對策[J].護理實踐與研究,2009,12(6):112-113.

[7]謝曉芳,謝季良.外傷性截癱患者抑郁狀況調查及護理對策[J].菏澤醫學專科學校學報,2007,4(19):51-52.

[8]Krause JS,Carter RE,Pickelsimer EE,et al.Aprospective study of health and risk of mortality after spinal cord injury[J].Arch Phys Med Rehabil,2008,89(8):1482-1491.

[9]林燕春,邱偉婷,鄭醒云.心理干預對脊髓損傷截癱抑郁患者生活質量的影響[J].護理實踐與研究,2011,8(17):6-8.