慢性淺表性胃炎不同證候胃黏膜神經內分泌免疫調節的分析

楊可林

慢性淺表性胃炎不同證候胃黏膜神經內分泌免疫調節的分析

楊可林

目的 探討慢性淺表性胃炎不同證候胃黏膜神經內分泌免疫調節的效果。方法 選取收治的120例慢性淺表性胃炎患者,按照中醫辨證標準均分為脾胃虛弱患者、脾虛痰濕患者、脾胃濕熱患者(n=40)。3組患者均采用放免法對其降鈣素基因相關肽(CGRP)及胃粘膜促胃液素(Gas)進行檢測,采用免疫組化ABC染色法對抑制T淋巴細胞(CD 8)及胃粘膜輔助T淋巴細胞(CD 4)進行檢測。再選取40例胃鏡下胃粘膜表現基本正常的患者為正常組。將脾胃痰濕組、脾胃濕熱、脾胃虛弱3組數據與正常組進行對比。結果 與脾胃濕熱證組比較,脾胃虛弱證組Gas顯著降低(P<0.05),脾虛痰濕證組也有降低的趨勢;脾虛痰濕證組CGRP顯著升高(P<0.05);脾胃濕熱證組與脾虛痰濕證組患者CD 4顯著升高;脾胃虛弱證組、脾虛痰濕證組、脾胃濕熱證組3組之間的CD 8比較,差異無統計學意義。結論 慢性淺表性胃炎在不同證候胃黏膜神經內分泌免疫調節中有重要作用。

慢性淺表性胃炎;證候;胃粘膜;內分泌

慢性淺表性胃炎是胃粘膜呈慢性淺表性炎癥的疾病,為消化系統常見病,屬于慢性胃炎中的一種。可因嗜酒、濃茶、咖啡、膽汁反流或幽門螺桿菌感染等引起,患者可伴有不同程度的消化不良癥狀[1]。中醫治療慢性淺表性胃炎是一種常見的治療方式,證候是中醫對其治療的關鍵。脾胃濕熱證和脾胃虛弱證是慢性淺表性胃炎常見的證候,也是近年來中醫研究的熱點[2]。本研究從胃粘膜神經內分泌免疫調節角度進行分析,觀察慢性淺表性胃炎在不同證候胃黏膜神經內分泌免疫調節中的作用。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2009年5月~2012年5月湖南省邵陽市邵東縣中醫醫院收治的120例慢性淺表性胃炎患者,其中男75例(62.5%),女45例(37.5%);年齡18~68歲,平均(42.0±13.5)歲。120例患者均是以胃痛為主要病癥,通過病理和胃鏡檢查,均確診為慢性淺表性胃炎,符合中醫的辨證標準。按照中醫辨證標準將120例患者均分為3組(n=40),其中,脾胃虛弱證組有40例患者,男23例,女17例,病程0.5~12.6年;脾虛痰濕證組有40例患者,男25例,女15例,病程0.4~11.1年;脾胃濕熱證組有患者40例,男27例,女13例,病程0.8~10.3年。3組患者在年齡、性別、婚姻狀況、文化程度等方面進行比較,差異均無統計學意義。正常組患者40例,其中男26例,女14例,年齡19~62歲,平均(38±13.6)歲,40例患者通過胃鏡檢查[3]發現,胃黏膜表現均基本正常。

1.2 方法

1.2.1 CGRP和Gas檢測 用放射免疫的方法對其進行測定。取患者胃黏膜2塊,將其進行稱重,隨后將其放入0.1 mmol/0.5 mL HCI的試管中,然后95℃水浴10 min,均漿,將其以3000 r/min的速度離心15 min,然后取上清,將其用0.1 mmol/mL的NaOH調pH值為6.0,存入-70℃冰箱后等待檢測[4]。

1.2.2 CD 8和CD 4檢測 用免疫組化ABC染色法對其進行檢測。取患者胃黏膜組織,在冰凍切片機上將其冰凍切片,將其切片后用ABC染色法進行處理,使用圖片分析儀的顯微鏡對切片進行觀察,將其圖像輸入電腦進行分析[5]。

1.2.3 對幽門螺桿菌(Hp)陽性的判定 對患者進行C-13呼氣試驗、快速尿毒酶試驗、糞便HP抗原檢測,如果這3項檢測中有2項檢測為陽性則將HP判定為陽性[6]。

1.3 統計學方法 所有數據均采用SPSS軟件對其進行統計學處理,計量資料采用“x±s”表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用例數(n)表示,計數資料組間率(%)的比較采用χ2檢驗;以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 胃黏膜神經內分泌激素與不同中醫證候的關系 脾胃虛弱證組與脾虛痰濕證組CGRP比較差異有統計學意義(P<0.05),脾虛痰濕證組與脾胃虛弱證組CGRP比較差異有統計學意義(P<0.05),脾虛痰濕證組與正常組CGRP比較差異有統計學意義(P<0.05),脾胃濕熱證組與脾胃虛弱證組Gas比較差異有統計學意義(P<0.05),脾胃濕熱證組與正常組Gas比較差異有統計學意義(P<0.05),脾胃濕熱證組與脾虛痰濕證CGRP比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 胃黏膜CGRP、Gas與不同中醫證候的關系(x±s)

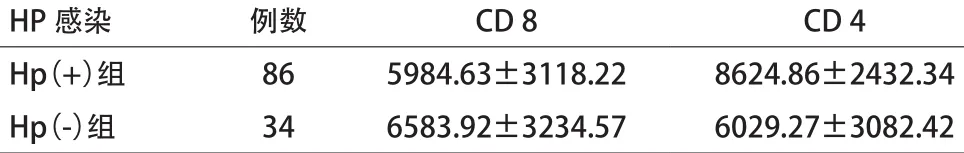

2.2 胃黏膜細胞免疫與Hp感染的關系 胃粘膜細胞免疫與Hp感染的關系密切,且Hp(+)組與Hp(-)組的CD 8、CD 4比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 胃黏膜與Hp感染CD 8、CD 4的關系(x±s)

2.3 胃黏膜細胞免疫與不同證候的關系 脾胃虛弱證組與正常組CD 8、CD 4比較差異均有統計學意義(P<0.05);脾虛痰濕證組與脾胃虛弱證組CD 4比較差異有統計學意義(P<0.05);脾虛痰濕證組與正常組CD 8比較差異有統計學意義(P<0.05);脾胃濕熱證組與脾胃虛弱證組CD 4比較差異有統計學意義(P<0.05);脾胃濕熱證組與正常組CD 8比較差異有統計學意義(P<0.05);脾胃虛弱證組、脾虛痰濕證組、脾胃濕熱證組3組之間的CD 8比較,差異無統計學意義。見表3。

表3 胃黏膜與不同中醫證候CD 8、CD 4的關系(x±s)

3 討論

淺表性胃炎的致病因素迄今為止尚未完全明了,其中已知的病因有以下幾點:(1)細菌、病毒及毒性感染,多見于急性胃炎之后,胃粘膜經久不愈或反復發作,逐漸演變成慢性淺表性胃炎;(2)吸煙,長期吸煙可導致幽門括約肌松弛、十二指腸液反流及胃部血管收縮從而破壞胃粘膜;(3)循環或代謝功能障礙,胃長期處于淤血和缺氧狀態,會使胃酸分泌減少,細菌趁機大量繁殖,從而損害胃黏膜,導致胃黏膜充血水腫,甚至糜爛;(4)刺激性食物可破壞胃粘膜保護屏障;藥物如水楊酸制劑、皮質激素、洋地黃、消炎痛、保泰松等,均可破壞胃粘膜。其臨床表現主要為上腹痛、腹脹、噯氣、反復出血等[7]。

中醫認為慢性淺表性胃炎屬于胃腕痛、肝胃不和、食滯胃脘,病因是情志不舒、肝氣郁結、肝失疏泄、肝氣犯胃、氣機阻滯而引發疼痛。或飲食不節、過饑過飽、以致積滯不化,雍塞于胃而發生疼痛。久病則脾胃虛弱,復感寒涼而致疼痛。脾虛痰濕證、脾胃濕熱證、脾胃虛弱證是慢性胃病中最為常見的3種證候,這3種證候是由同一種疾病在其變化的過程中所演變的不同臨床癥狀。狀態醫學在當今世界醫學的發展中越來越受到重視[8-9]。研究脾虛痰濕證、脾胃濕熱證、脾胃虛弱證相關指標的變化時要從患者神經內分泌免疫的角度進行,從患者病變部位胃黏膜著手進行分析,從而將慢性胃病不同證候的本質進行闡明。

本研究發現,慢性胃病的患者發病與人體的免疫功能有著很大的關系,T淋巴細胞中的CD 4參與了脾虛痰濕證、脾胃濕熱證、脾胃虛弱證3種中醫證候的變化過程,表明慢性淺表性胃炎在不同證候胃黏膜神經內分泌免疫調節中有著重要作用。

[1] 張聲生,汪紅兵,陶琳,等.慢性淺表性胃炎不同證候胃粘膜神經內分泌免疫調節的研究[A]//中華中醫藥學會脾胃病分會第十七次學術交流會論文匯編[C].2005:72-75.

[2] 吳娟.慢性淺表性胃炎脾胃濕熱證實質研究和中藥的干預作用[D].北京:北京中醫藥大學,2005.

[3] 武一曼,葛振華,周凡,等.胃泌素、生長抑素與脾胃濕熱證慢性淺表性胃炎的相關性研究[J].中醫雜志,2004,45(3):215-216.

[4] 勞紹賢,周正,林文良,等.建立慢性淺表性胃炎脾胃濕熱證診斷標準的探討[J].廣州中醫藥大學學報,2004,21(5):365-368.

[5] 馮春霞,勞紹賢,黃志新,等.慢性淺表性胃炎脾胃濕熱證胃粘膜病理、幽門螺桿菌感染及胃粘膜分泌特點[J].廣州中醫藥大學學報,2003,20(3):187-190.

[6] 徐偉,孫為豪.幽門螺桿菌感染與內分泌代謝性疾病[J].國際消化病雜志,2010,30(1):21-23,38.

[7] 梁晶,劉尚梅.胃原發性神經內分泌腫瘤的臨床病理特征[J].中華腫瘤雜志,2014,36(7):522-527.

[8] 李達祥.胃黏膜白細胞介素mRNA水平與幽門螺旋桿菌感染的相關性研究[J].當代醫學,2014,21(30):19-20.

[9] 金瑞放,黃智銘.調節性T細胞與幽門螺桿菌持續感染的研究進展[J].國際消化病雜志,2010,30(5):259-260,286.

10.3969/j.issn.1009-4393.2015.25.061

湖南 422800 湖南省邵陽市邵東縣中醫醫院 (楊可林)