豐碑

肖君羊

有的人活著,他已經死了;有的人死了,他還活著。

——臧克家

21年前,遼寧省凌海市大凌河鎮尤山子村經歷了一場百年不遇的特大洪水災害,洪水過后,村莊一片狼藉。然而,更讓他們難過的是,在那場大洪水襲來時,一位市委書記倒在了這片土地上……

21年過去了,尤山子村的黨員和村民們仍時時懷念他們敬佩的鳴岐書記。每年清明和張鳴岐的忌日,村里的黨員和村民都會來到在當年張鳴岐犧牲地豎立起來的“鳴岐碑”下,擺上幾個花籃,獻上鮮花和水果,點上香,默默地向“鳴岐碑”鞠躬致敬。他們總是以這樣的方式紀念這位在生死關頭與他們并肩作戰的好書記,多年來從未間斷。

如今,在尤山子村,除了鳴岐碑,與張鳴岐有關的還有鳴岐路、鳴岐小學……張鳴岐的名字在尤山子人的心里烙下了深深的印記。

張鳴岐的名字不僅在尤山子村烙下了深深的印記,20多個春秋一晃而過,在他生前工作過的地方,在遼寧全省,甚至在更大的范圍,張鳴岐的名字仍然是響當當的。人們懷念他,為他的犧牲惋惜,更敬佩他為民、務實的實干精神和清正廉潔、敢于擔當的高尚情懷。

那是一個讓人揪心的雨夜。

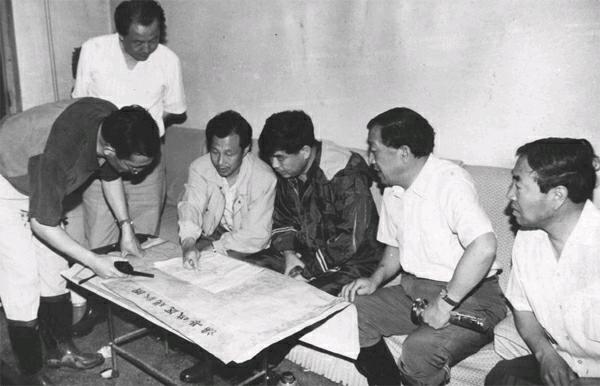

1994年7月13日,錦州大凌河、小凌河同時變臉,上游突降暴雨造成嚴重的汛情。據當年的《遼寧日報》報道,當日19時20分,大凌河上游義縣水流量增至每秒12300立方米,近午夜抵達凌海時,水流量超過凌海市大凌河大堤防洪能力近一倍,流量之大為錦州歷史所罕見,錦州市數百萬人民的生命財產受到嚴重威脅。

7月14日凌晨1時30分許,時任錦州市委書記張鳴岐前往一線指揮抗洪搶險,行至凌海市大凌河鎮尤山子村時,不幸遭遇一股突如其來的大洪水,壯烈犧牲。

7月17日,時任中央政治局常委、書記處書記胡錦濤發來唁電:“遼寧省委并轉錦州市委:驚悉張鳴岐同志在抗洪第一線不幸以身殉職,甚為悲痛。謹表示深切的悼念,并向張鳴岐同志的親屬表示親切的慰問。”晚上10時25分,胡錦濤同志又打來電話,他在電話中說:“關于張鳴岐同志以身殉職的電報收到了,我受江澤民總書記和李鵬總理的委托,對張鳴岐同志不幸以身殉職表示深切悼念,并請轉達對張鳴岐同志親屬的親切慰問。也請轉達對其他兩位光榮獻身的同志的深切悼念和對其親屬的慰問。”

張鳴岐在抗洪搶險一線犧牲后,熟悉他的人有著非常一致的看法:張鳴岐這次遇難,是與他“憂國不憂己、為民不惜命”的使命感和責任感密不可分的。

在痛失一位好書記之后,善良的錦州人民設想了不讓悲劇發生的各種可能:假如他聽從指揮部工作人員的勸阻不去現場,假如他從凌海市防汛指揮部出來直接返回市防總,假如他看到洪水開始上漲能走上一個高地躲避一下……說起這件事,長期在張鳴岐身邊工作的一位同志潸然淚下、感慨萬千:“如果這些‘假如成立,張鳴岐也就不成其為張鳴岐了。”是啊,當人們沿著張鳴岐的人生軌跡追本溯源的時候,很容易就會發現,這些“假如”在他身上不可能存在。

1992年的一天,遼中縣個體飯店業主王國新喝醉酒后與人械斗,當場用一支雙筒獵槍打死兩個人、打傷多人,作案后逃竄。時任沈陽市副市長的張鳴岐接到報案后,立即趕往現場。在圍捕犯罪嫌疑人的民居前,張鳴岐把指揮所設在了距房子不到10米的一道不足1米高的矮墻下。當屋子里響起槍聲,張鳴岐幾乎在槍響的同時像箭一樣沖出矮墻,與兩名武警戰士同時到達房門口。事后,大家都為張鳴岐感到后怕,但對張鳴岐來說,這算不了什么,再說也不是第一次了。

1994年3月,張鳴岐在沈陽做了一次腰部癰瘤手術。因為惦記著錦州還有那么多工作需要處理,他在還有4天才能正常出院時就提前出院了。他是躺在擔架上由救護車送回錦州的。救護車剛到錦州市委機關,就傳來了城北紫荊山、觀音洞、牛心山、老虎溝一帶發生山火的消息。盡管大家堅決反對,張鳴岐還是登上身邊的一輛軍用指揮車,去了火災現場。在那里,他一個山頭一個山頭地走,一邊查看火情,一邊和市委、市政府及駐軍的領導同志指揮滅火。火被撲滅了。十幾個小時后,當張鳴岐拖著疲憊的身軀下山時,他那剛剛縫合的刀口又裂開了,鮮血染紅了雪白的襯衫。

時任錦州軍分區參謀長的王玉民與張鳴岐是無所不談的摯友。看到張鳴岐沒日沒夜地工作,就勸他說:“老兄,羅馬不是一天建成的,你這么干,不要命了!”張鳴岐笑笑說:“我的人生哲學是‘多干一份工作,就等于多延長一段生命。我如果由于拼命工作而使生命縮短,是值得的。”

這就是張鳴岐的人生哲學!起初,王玉民對張鳴岐的人生哲學并沒有很深的認識,在一起時間長了,他清楚地看到,在關鍵時刻,甚至生死考驗面前,這位和平時期的地方首長竟同戰場上的軍人一樣奮不顧身。

1989年岫巖縣發生重大泥石流災害、1992年遼陽慶陽化工廠爆炸、1993年“11·8”圍捕持槍逃犯,在天災人禍給人民的生命財產造成的危險面前,張鳴岐總是盡早趕到現場,盡快沖到前面,他既是一名果斷的指揮員,又是一名勇敢的戰士。遼寧省一位老領導在回憶張鳴岐多次出生入死的事跡時,感慨地說:“鳴岐命大啊。不然他都死幾個來回了。”

張鳴岐常說:“我們當領導的,不是做官,是做公仆。”他在領導干部的崗位上工作20多年,經常用這句話提醒自己,始終保持著公仆本色。

做官,就不能有官架子。他當團省委副書記,團員和青年們說他不像官,像“哥們兒”;他當廠工會主席、市總工會副主席,工人們說他是“咱們的人”;他當副市長、政法委書記,民警說危險時刻他是“我們的戰友”;他當市委書記,人們常把他誤認為是普通市民。其實,他一直都把自己當做普通市民看待,有著強烈的公仆意識和平民意識,所以他說:“別把官看得那么重。”