康惠爾滲液吸收貼在預防術中急性壓瘡中的效果觀察

王爭艷

王爭艷:女,本科,副主任護師

術中急性壓瘡是指因手術需要而必須采用某種體位或姿勢致使局部皮膚組織較長時間受壓而出現的潮紅、硬結、水泡。孫玉梅等[1]報道,手術患者壓瘡發生率可高達66%,多見于術后1~3 d。典型的術中壓瘡多發于骨隆突處或缺乏脂肪組織保護處。術后立即出現的肉眼可見的早期壓瘡可在術后數小時內迅速發展成較為嚴重的壓瘡,使手術患者安全受到威脅。術中壓瘡給手術患者帶來不必要的痛苦,壓瘡發生率已成為衡量手術室護理工作質量的一項重要標準。因此,對術中壓瘡的預防應給予高度重視。我院手術室對手術患者使用康惠爾滲液吸收貼,有針對性地預防術中壓瘡,效果較好,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2012年8月~2014年5月實施手術患者100 例,男72 例,女28 例。年齡30~80 歲。體重45~80 kg,平均(62.53 ±7.53)kg。其中經皮腎鏡術60 例,后腹腔鏡腎癌根治術8 例,全髖關節置換術14 例,胃癌根治術10例,經乙狀竇后入路微血管減壓術8 例。平均手術時間(3.5 ±0.5)h。術前訪視患者均無壓瘡。將入選患者隨機等分為觀察組和對照組,兩組患者在性別、手術持續時間、年齡、體重等方面差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患者均根據不同手術要求,擺放所需手術體位后常規給予合適的體位用具,如海綿墊、凝膠墊等。觀察組將康惠爾滲液吸收貼貼在受壓的骨隆突處;對照組不使用康惠爾滲液吸收貼,觀察手術結束后兩組患者受壓部位皮膚情況。

1.3 壓瘡的診斷和分期標準 采用美國國家壓瘡顧問組(national pressure ulcer advisory panel,NPUAP)推薦的分期標準,將壓瘡分為Ⅰ~Ⅳ期。Ⅰ期指連續兩個觀察日在同一部位出現壓之不褪色的紅斑(用無色透明玻璃片按壓皮膚3 s判斷);Ⅱ期指表皮和(或)真皮受損,表現為皮膚破損、水皰或淺火山口狀潰瘍;Ⅲ期指皮下組織潰爛或壞死,可能侵及深層筋膜,臨床表現為深火山口狀潰瘍,伴有或不伴有鄰近組織的損壞;Ⅳ期指深部組織受到破壞,可深達肌層、骨骼[2]。

1.4 統計學處理 采用PEMS 3.2 統計學軟件,等級資料比較采用兩獨立樣本Wilcoxon 秩和檢驗。檢驗水準α=0.05。

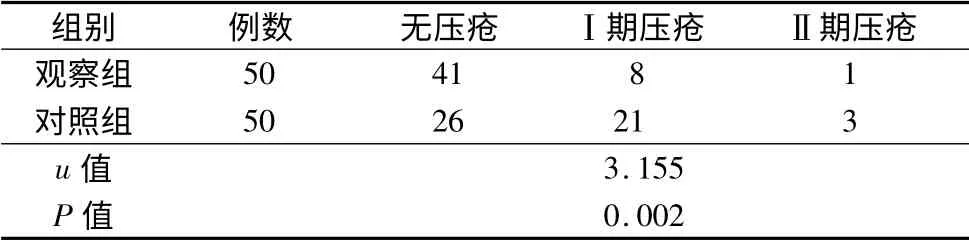

2 結 果(表1)

表1 兩組患者術中壓瘡發生情況比較(例)

3 討 論

術中壓瘡發生的原因是多因素的、綜合性的,包括患者自身因素、外部因素、手術相關因素。

3.1 自身因素 包括患者的年齡、體重、營養狀況、合并疾病等。20~40 歲患者壓瘡發病率可達9.3%。40 歲以上患者較40 歲以下患者壓瘡發病率高6~7 倍[3]。尤其老年人皮膚松弛、皮下組織少、皮膚干燥,發生急性術中壓瘡的危險性是青年人的2 倍。患者的體重越大,受壓部位承受的壓力越大,單位受壓面積承受的壓強越大,當患者體重>75 kg 時,易發生壓瘡[3]。患者術前的營養狀況和合并疾病也與急性術中壓瘡的發生密切相關,患者極度消瘦,皮下無脂肪組織保護,低蛋白血癥、糖尿病也是發生術中壓瘡的主要危險因素。血清蛋白每降低1 g,壓瘡發生的危險性將增加3 倍[4]。特別是長期應用皮質類固醇伴低蛋白血癥患者,毛細血管再生和膠原合成受到影響,易發生壓瘡。

3.2 外部因素 主要為力學因素、潮濕。力學因素中垂直壓力是術中壓瘡最主要的因素,并且與受力大小、所持續的時間、受力面積有關。2.7 kPa 的壓力作用于局部皮膚組織就導致缺血性損傷促發壓瘡形成,9.35 kPa 壓力下持續超過2 h就可能發生不可逆損傷[5]。力學因素還包括摩擦力和剪切力。術中擺體位搬動患者時,皮膚和手術床之間會產生摩擦力和剪切力。潮濕刺激也是術中急性壓瘡發生的一個相關因素,手術中血液、體液、患者汗液以及大量沖洗液造成液體外溢使受壓部位的皮膚潮濕,皮膚表面pH 值改變,皮膚和床單間的摩擦力增大,易發生壓瘡。

3.3 與手術相關的特異性危險因素 包括手術方式、手術體位、手術時間、術中體溫、麻醉及血液動力學改變。骨科、神經血管外科手術、心胸外科手術時間較長,尤其俯臥位的手術患者,是術中急性壓瘡的高危人群。在采用體外循環時毛細血管灌注減少,組織灌注不足,受壓部位皮膚組織因血液循環功能障礙而發生壓瘡[1]。手術時間越長,局部受壓組織處于缺血缺氧狀態的時間就越長,壓瘡的發生率越高。手術時間大于2.5 h 是壓瘡的危險指數,手術時間4 h 以上,每延長30 min 會使壓瘡發生的可能性增加33%[6]。在實施麻醉過程中,由于麻醉藥物的影響,阻滯平面之下的組織血管會擴張,血流速度減慢,受壓部位正常血液循環受到破壞。又因患者反應遲鈍對身體某部位不適的反應暫時消失,無氧代謝產物不能及時排除,使皮膚組織缺氧加重,壓瘡的危險性增加[7]。術中體溫過低,外周血運不良,受壓區域血供減少較易發生壓瘡,體溫每升高1 ℃,組織代謝需氧量增加10%,也使壓瘡的危險性大為增加[8]。

總之,導致術中急性壓瘡發生是綜合因素作用的結果。有效預防壓瘡需要多方協作,更是一個整體過程。有效排除促使壓瘡發生的相關因素之外,最基本的措施是避免局部組織長時間受壓,對于正在實施手術的患者不可經常變換體位,這給巡回護士造成一定工作壓力。康惠爾滲液吸收貼是一種由3 -D 發泡高分子材料制成的泡沫敷料,對手術體位造成的局部受壓起到隔離和緩沖作用,減少受壓部位單位面積所承受的壓力。康惠爾滲液吸收貼有一層可以黏貼于皮膚的水膠體,直接貼在受壓部位,使用方便,術中擺放體位或更換體位時不易脫落。接觸身體的一面是一片泡沫吸收墊上覆蓋一層半透明的防水膜,這樣的結構可以使滲液快速吸收,體液、血液、沖洗液無法浸濕皮膚,隔離潮濕,有效保護皮膚。康惠爾滲液吸收貼還可以與壓力繃帶一起使用,質地柔軟,透氣性好,適用于手術患者,有效預防術中急性壓瘡發生,減少巡回護士的顧慮和工作壓力,提高手術室護理工作質量,值得臨床推廣應用。

[1]孫玉梅,張 雪.手術壓瘡的護理研究與預防進展[J].護士進修雜志,2013,28(4):305 -307.

[2]吳 勤,崔渝敏,陳 燕,等.急性壓瘡危險因素評估量表在心臟直視手術患者中的應用[J].中華護理雜志,2011,44(1):40 -42.

[3]杜心平.術中急性壓瘡相關因素研究進展[J].天津護理,2010,18(5):305 -306.

[4]胡美華,孟 琳.手術患者發生壓瘡的手術室相關原因分析及護理對策[J].護士進修雜志,2011,26(14):1332 -1333.

[5]董桂福,李建華,李成太.術中壓瘡預防的研究進展[J].護理管理雜志,2011,11(7):496 -498.

[6]徐昌霞.術中急性壓瘡護理的研究進展[J].解放軍護理雜志,2012,29(12A):38 -39.

[7]魏彥姝,陳 杰,路 潛,等.術中壓瘡危險因素評估的研究進展[J].中國護理管理,2013,13(11):64 -65.

[8]郝雪梅,胡小靈,馬 麗,等.小兒發生手術壓瘡的危險因素分析[J].解放軍護理雜志,2013,30(15):34 -36.