山區高速公路軟基處治技術研究

陳 羽

(貴州高速公路集團有限公司)

1 引 言

淤泥、淤泥質土及天然強度低、壓縮性高、透水性小的一般黏土統稱為軟土。對于高速公路,標準貫擊次數小于4,無側限抗壓強度小于50kp 且含水量大于50%的黏土或標準貫擊次數小于4 且含水量大于30%的砂性土統稱為軟土。在軟土處修建的路基,路堤填筑荷載易引起軟基滑動破壞和沉降,準確把握軟基特點,因地制宜,選擇合理的處治方案對軟基處理至關重要。

本文以貴州省惠水至羅甸高速公路某段軟基(K36 +240-K36 +380)為例,對軟基的地質條件、治理方法進行綜合研究,提出了合理的施工方案。該段軟基位于惠水縣斷杉鎮八大村東面山坡,線路沿剝蝕山坡地與溝谷洼地展布,延伸方向南西212°,在路線段擬采用高陡路堤通過溶溝低洼地帶,全長約140 m。該段路基處于剝蝕低山丘陵地貌,微地貌為低山坡腳與山溝低洼地帶,地表坡度5°~35°,高程在930~980 m 間,相對高差約50 m,路堤段山坡為第四系土層覆蓋,溝谷、洼地內為耕地和灌木,山坡地帶土層較淺,雜草密布,有施工便道與外界相通,交通方便。

2 工程地質條件

2.1 地形地貌

場區處于剝蝕低山丘陵地貌,微地貌為低山坡腳與山溝低洼地帶,地表坡度5°~35°,高程在930~980 m 間,相對高差約50 m,路堤段山坡為第四系土層覆蓋,溝谷、洼地內為耕地和灌木,山坡地帶土層較淺,雜草密布,場址區有施工便道與外界相通,交通方便。

2.2 地層巖性

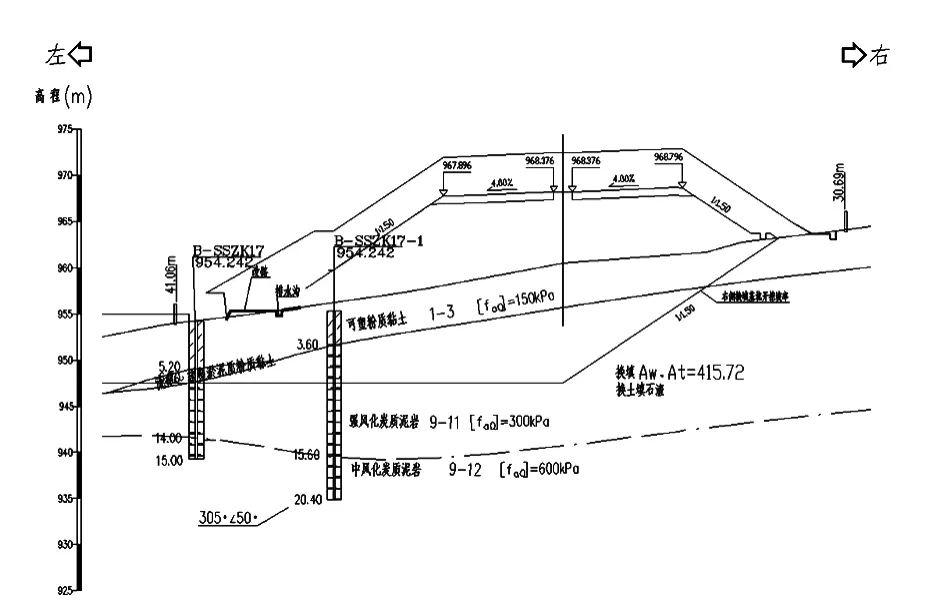

根據地質調繪、鉆探資料,場區內揭露的地層主要為第四系全新統(Qml4)填筑土、第四系全新統坡殘積層(Qal+pl4)粉質黏土及淤泥質粉質黏土,下伏石炭系下統大塘組下司段(C1d1)炭質泥巖,其工程地質剖面圖如圖1 所示,由新到老分述如下。

圖1 工程地質剖面圖

1-1 填筑土:灰白色,主要由灰巖孤石及碎石組合而成,灰巖孤石呈長柱狀。本土層廣泛分布于場區表層,在山坡地帶分布較淺,較不連續,溝谷地帶分布較厚,分布連續,勘察鉆探揭露層厚2.20~7.60 m。

1-2 淤泥質粉質粘土:多為灰黑色,流塑~軟塑狀,具腥臭味,含礫約15%,主要成分為灰巖,呈棱角狀,粒徑2~10 mm。本土層廣泛分布于場區表層,在山坡地帶分布較淺,較不連續,溝谷地帶分布較厚,分布連續,勘察鉆探揭露層厚1.50~6.40 m。

1-3 粉質粘土:黃褐色,可塑,含礫約15%,主要成分為灰巖,呈棱角狀,粒徑2~10 mm。本土層廣泛分布于場區表層,在山坡地帶分布較淺,較不連續,溝谷地帶分布較厚,分布連續,勘察鉆探揭露層厚1.80~5.20 m。

(3)石炭系下統大塘組下司段(C1d1)炭質泥巖

9-11 強風化炭質泥巖:多為灰黑色,泥質結構,層狀構造,節理裂隙極發育,呈微張,泥質含量較高,巖質軟,遇水易軟化,巖芯多呈塊狀或土柱狀,本層分布局限,系下伏中風化炭質泥巖風化而成。鉆探均有揭露,揭露層厚3.90~12.00 m。

9-12 中風化炭質泥巖:灰黑色,泥質結構,層狀構造,節理裂隙發育,呈微張,炭泥質膠結充填,巖質軟,遇水易軟化,風干開裂。為場地內下伏基巖,分布廣,巖體較破碎,巖芯多呈砂礫狀,少量呈塊狀。多被第四系土層覆蓋,鉆孔揭露層厚1.00~9.00 m,鉆孔未揭穿。

3 工程地質評價

場區表覆第四系土層,厚度較大,分布不均,其中淤泥質粉質黏土層土質較松軟,承載力較低,工程地質性能很差,不宜直接作為路堤基底,應對其進行處理后才能填筑路基,粉質黏土層宜進行壓實、晾曬處理;中風化炭質泥巖分布廣,厚度大,埋藏較淺,其工程地質性能穩定,承載力高,均為場地內良好的路堤基底和擬建構造物基礎持力層。

4 常見軟基處治技術

軟基處治方法有許多種,一般情況,往往綜合運用多種處治方法才能有效對軟基進行處治。常見的主要有表層處理法、換填法、重壓法、垂直排水固結法、旋噴樁、粒料樁、生石灰樁等,每種處理方法適用范圍和施工方法有一定差異,應針對現場實際情況進行選擇。表層處理法和換填法一般適用于地表下3 m 內的軟基處治,包括砂墊層、反壓護道、開挖換填法、拋石擠淤法、爆破擠淤法等,這類方法施工簡單;重壓法適用于工期要求不緊的項目,操作簡單,施工方便;垂直排水固結法是利用砂井、袋裝砂井、塑料排水板來增加土層豎向排水途徑,縮短排水距離,加速地基固結,從而達到處治軟基的目的;旋噴樁是用水泥、生石灰、粉煤灰作為加固料,對軟基進行加固處理;粒料樁是利用振沖器在軟土中成孔,分批在孔內充填砂、碎石、砂礫、廢渣等粒料形成樁體,與擠密土體成為復合地基;旋噴樁、粒料樁、生石灰樁施工工藝復雜,施工周期長。

5 軟基處治方案

軟基處治的方式較多,本文根據現場勘查資料,提出了三種治理方案:縱坡優化+抗滑樁,縱坡優化+強夯置換墩,縱坡優化+換土填石。

5.1 方案一:縱坡優化+抗滑樁

對K35 +600~K36 +800 段路線縱坡優化,降低K36 +240~K36 +380 路堤填土高度,平均降低約4 m,最大填高14 m;抗滑樁斷面尺寸2 ×3 m,長度16 m,間距4 m。該方案工程造價約465 萬元,施工難度大,工序復雜,工期長。

5.2 方案二:縱坡優化+強夯置換墩

對K35 +600~K36 +800 段路線縱坡優化,降低K36 +240~K36 +380 路堤填土高度,平均降低約4 m,最大填高14 m。K36 +260~K36 +380 段采用強夯置換墩進行處理,路槽寬度內為強夯1 區,置換墩墩長為5 m,直徑為3 m,間距4.5 m;其余兩側填方區域為強夯2 區,置換墩墩長為3 m,直徑為3 m,間距4.5 m;采用主夯、副夯、全幅滿夯的次序進行,主夯點、副夯點均按正方形布置,每四個主夯點正中夾一副夯點,主夯點間距為4.5 m,夯錘錘底直徑為2.52 m,夯擊能為2 500 kN·m,置換墩與主夯點位置相同。強夯施工前在原地表鋪筑70 cm 塊片石墊層,墩體施工完后進行全幅滿夯,其后在墊層上鋪筑兩布一膜。墩體材料應采用級配良好的片塊石、碎石等堅硬材料,粒徑大于300 mm 的部分含量不宜超過全重的30%,含泥(土)量不宜超過全重的5%;壓實墊層材料應與墩體材料相同,粒徑不宜大于100 mm。在強夯置換墩強夯成墩過程中,應及時在墩位連續夯擊,每次夯擊后測量夯坑沉降量,并在夯坑內填筑補平墩體材料,繼續夯擊,直至達到夯點停錘條件為止。該方案工程造價約198 萬元,施工難度大,施工質量不易控制。

5.3 方案三:縱坡優化+換土填石

對K35 +600~K36 +800 段路線縱坡優化,降低K36 +240~K36 +380 路堤填土高度,平均降低約4 m,最大填高14 m;K36 +240~K36 +380 徹底清除不良土層(軟可塑粉質粘土)換土填石,平均深度約5 m,最大深度9 m。該方案工程造價約256 萬元,施工簡單,質量容易控制,且可永久消除隱患。

從經濟考慮,采用縱坡優化+強夯置換墩方案有優勢,節約造價;從施工考慮,采用縱坡優化+換土填石方案施工方便,且工期短,質量可控;綜合考慮采用縱坡優化+換土填石方案。

6 結 語

軟基處治是貴州山區高速公路中的技術難題,復雜的地質地形特點決定了軟基處治的多樣化,只有準確把握了地質情況,才能有效對軟基進行處治。本文通過對地層巖性進行分析,綜合比較各種處治方案優劣,確定采用縱坡優化+換土填石方案對該軟基進行處治較為合理。山區地質復雜多變,在實際施工過程中,要充分運用技術手段確定地質情況,綜合選用相應的處治方法才能有效治理軟基,確保工程質量。

[1]全國一級建造師執業資格考試用書編寫委員會. 公路工程管理與務實.2011.

[2]謝崇濃.公路軟基常用處治方法及評價[J].交通科技,2001,(3).

[3]宋建國,夏英.軟土地基處理技術[J].黑龍江水利科技,2009,37(2).

[4]中華人民共和國行業標準,公路路基施工技術規范(JTG F10-2006)[S].

[5]李寶珍.淺談高速公路軟基鑒別及處治方法[J].科學之友,2010,(5).

[6]陳志強.公路工程軟基處治方法[J].科學之友,2007,(6).

[7]劉永輝.公路軟土地基處理技術探討[J].科技咨詢導報,2007,(10).

[8]郭艷紅.強夯法處理濕陷性黃土路基[J].中小企業管理與科技,2008,(2).

[9]肖讓,景世紅.強夯置換法施工技術探討[J].山西建筑,2008,34(1).

[10]鐘東雄.強夯置換法在橋基加固中的應用[J].公路交通技術,2010,(2).